ЗИС-151 — король бездорожья (11 фото + 1 видео)

Проходимость этого грузовика, продержавшегося на производстве свыше 30 лет, и сейчас можно назвать выдающейся. Путь к его созданию был долгим и трудным, однако все, кто работал за рулем этих вездеходов, вспоминают их добрым словом.

Многочисленные версии модели ЗИЛ-157 можно было встретить и на Крайнем Севере, и на стройках Сибири, и на прокладке трубо-проводов в Средней Азии, и, конечно, в армиях многих стран мира. Бесспорно, это была одна из достойных отечественных разработок, и она заслуживает, чтобы о ней помнили.

В конце 1930 годов, когда неизбежность Второй мировой войны не вызывала сомнений, конструкторы европейских заводов, выпускающих армейские машины, ломали голову над тем, как повысить проходимость автомобилей. Их старания не остались незамеченными и в СССР, ведь вопросам повышения обороноспособности уделяли серьезное внимание. Наибольшие успехи в этом деле были достигнуты на Горьковском автозаводе, где впервые были освоены в производстве шарниры равных угловых скоростей, превращавшие передний мост автомобиля в ведущий.

Заслуга коллектива конструкторов под руководством Андрея Александровича Липгарта состоит и в том, что, испытав различные двухосные и трехосные грузовики, они доказали, что полноприводные машины должны иметь односкатную ошиновку, шины со специальным протектором для различных условий движения по местности, особую развесовку по осям и т. д. Жаль, что война помешала реализации планов по выпуску семейства вездеходов, а после войны страна получила лишь один двухосный полноприводный грузовик ГАЗ-63, правда, обладавший уникальной проходимостью.

На Московском автозаводе им. Сталина до войны успели выпустить небольшую партию двухосных грузовиков повышенной проходимости ЗИС-32. В конце 1940 годов конструкторы стремились создать советский «Студебеккер US 6х6», взяв за основу его технические особенности и базируясь на агрегатах нового 4-тонного грузовика ЗИС-150. Как известно, эти легендарные вездеходы с двускатными задними колесами отлично зарекомендовали себя в боях с фашистами, в том числе и в качестве носителя знаменитых пусковых установок «Катюша».

Трехосный ЗИС-151, к великому огорчению его создателей, оказался много хуже «Студебеккера». Поставленный на производство в апреле 1948-го он через год во время длительного пробега по весеннему бездорожью значительно уступал по проходимости и ленд-лизовскому прототипу, и вездеходам ГАЗ-63, которым не раз приходилось вытаскивать ЗИСы из грязи и снежного плена.

Тяжелые машины (масса ЗИС-151 превышала массу «Студебеккера» на тонну) с небольшими по размеру колесами и недостаточным дорожным просветом, маломощными двигателями и задними мостами с двускатной ошиновкой в среде испытателей получили прозвище «утюгов», заставлявших водителей снимать вторые скаты и толкать застрявшую машину другим автомобилем, благо конструкция специальных задних бамперов это позволяла. В воспоминаниях испытателей можно прочесть, что густая жидкая грязь легко залепляла задние колеса, превращая их в четыре бочки, беспомощно вращавшиеся в грязевой массе.

Снимать залепленные грязью внешние скаты, отковыривая ломом грязь, было сущим мучением, однако это было необходимо для повышения проходимости. Двухскатные колеса требовали больше мощности от двигателя, так как они прокладывали дополнительные колеи, в то время как у ГАЗ-63 задние колеса шли точно по колее передних.

Грузовик с советским ноу-хау

Ошибки необходимо было исправить в кратчайшее время, тем более что грузовики ЗИС-151 поступали в армию, а пути решения проблем не выглядели туманными. В 1950 г. началось производство бронетранспортера БТР-152 на базе модифицированных агрегатов ЗИС-151, но уже с односкатной ошиновкой всех колес с шинами большей размерности. На заводе были созданы экспериментальные образцы грузовиков ЗИС-151 с односкатными колесами и единой колеей мостов, развернулась работа по повышению мощности двигателя, увеличению надежности других агрегатов, конструированию лебедок.

Но основные надежды, связанные с кардинальным повышением проходимости, возлагались на создаваемую (впервые в мировой практике) систему централизованного регулирования давления воздуха в шинах. Шинникам было поручено разработать конструкцию и освоить выпуск специальных шин, допускающих движение автомобиля при временно сниженном давлении воздуха в них. В итоге была разработана шина размером 12.00-18 (диапазон давления воздуха 3,0…0,5 кгс/см2), допускающая возможность работы при переменной величине радиальной деформации до 35% высоты профиля, тогда как у обычных шин радиальная деформация составляет не более 13%. Шина отличалась повышенной эластичностью, достигнутой за счет увеличения на 25% ширины профиля, сниженным до восьми слоев корда в каркасе и применением специальных прослоек из очень мягкой резины.

При уменьшении давления воздуха в шинах увеличивается деформация и снижается удельное давление на грунт. Вследствие этого уменьшается глубина колеи и соответственно снижаются затраты энергии на образование колеи или снижается сопротивление грунта качению колес. Правда, двигаться при давлении воздуха 0,5 кгс/см2 можно было только на скорости не более 10 км/ч.

Изменение давления в шинах осуществлялось водителем с помощью централизованной системы, позволявшей регулировать и доводить при необходимости давление до нормы во всех шинах во время движения машины. Применение подобной системы особенно понравилось военным. Дело в том, что с этой системой живучесть автомобиля была выше. Движение грузовика можно было продолжить и в случае повреждения отдельной шины, так как система подкачки компенсировала падение в ней давления воздуха.

Испытания новой системы полностью подтвердили теоретические изыскания, и при разработке нового автомобиля ЗИЛ-157, сменившего в 1958 г. на конвейере вездеход ЗИС-151, выбор был сделан в пользу новой шины размером 12.00-18. Как следствие, конструкторам пришлось кардинально пересмотреть компоновку вездехода. Уменьшение числа колес с 10 до 6 позволило избежать установки двух запасных, которые крепились на ЗИС-151 вертикально за кабиной.

Данное решение привело к ликвидации за кабиной колесодержателей и дало возможность придвинуть платформу к кабине, а сзади укоротить раму на 250 мм, из-за чего уменьшилась габаритная длина грузовика на 330 мм при прежней величине колесной базы. Единственному запасному колесу нашлось место под платформой.

Оптимизация компоновки грузовика ЗИЛ-157 улучшила распределение массы по осям, при этом масса машины снизилась на 100 кг.

Сначала на автомобилях применяли систему регулирования давления воздуха в шинах с внешней подводкой воздуха трубочками с шарнирными соединениями, но очень скоро проявились серьезные недостатки этой конструкции. Во время движения вездехода по бездорожью выступающие наружные трубки повреждались, уплотнение ступицы в узле подвода воздуха оказалось плохо защищенным от грязи, а монтаж и демонтаж колес вызывал большие затруднения. В результате почти сразу после начала выпуска автомобиля узел подвода воздуха к шине был переработан в пользу подачи воздуха с внутренней стороны колеса.

Модернизация силового агрегата

Опыт эксплуатации автомобилей ЗИС-151 выявил их низкие тягово-динамические качества, особенно при буксировке прицепа, моторы часто перегревались, грузовик расходовал много топлива, имел низкие средние скорости движения на дорогах с твердым покрытием, при этом надежность работы узлов совершенно не устраивала эксплуатационников.

Все это необходимо было исправить при создании ЗИЛ-157. Использование алюминиевой головки блока на рядном нижнеклапанном 6-цилиндровом двигателе рабочим объемом 5,55 л позволило повысить степень сжатия с 6,0 до 6,2, что вместе с установкой нового карбюратора дало повышение мощности с 92 до 104 л.с. при 2600 об/мин и максимального крутящего момента с 304 до 334 Н•м. Значительному изменению подверглась и система охлаждения, которая получила шестилопастный вентилятор и новый радиатор.

В конструкцию мотора были внедрены новый масляный насос, новые уплотнения коленвала, уплотнения водяного насоса, замкнутая система вентиляции картера, была модернизирована подвеска силового агрегата и др., что повысило его эксплуатационные свойства. Конструктивные мероприятия привели к снижению расхода топлива автомобиля ЗИЛ-157 на 7…22% в зависимости от дорожных условий.

В процессе производства двигатель автомобиля подвергался модернизации еще дважды. В 1961 г. его мощность увеличили до 109 л.с. (модель ЗИЛ-157К), заменили двухдисковое сцепление на однодисковое, а с 1978 г. грузовик начали выпускать с двигателем, в котором ряд узлов был унифицирован с мотором автомобиля ЗИЛ-130 (эту версию называли ЗИЛ-157КД). Коробка передач с 5 передачами вперед и одной назад была также усилена, причем до 1961 г. выпускалась с пятой, повышающей передачей, от которой в дальнейшем отказались.

Двухступенчатая раздаточная коробка с принудительным включением переднего моста по сравнению с ЗИС-151 выпускалась с износостойкими шестернями и новыми уплотнениями, а карданная передача была спроектирована заново. Передача момента к заднему мосту осуществлялась с помощью промопоры, закрепленной на среднем мосту. Ведущие мосты получили существенно усиленные кожухи полуосей, новые ступицы и тормоза. Число шпилек крепления колес увеличилось с 6 до 8.

Водителю стало удобнее

Среди замечаний по модели ЗИС-151 были и претензии к кабине: неудобство посадки водителя на нерегулируемом сиденье, отсутствие отопителя, плохая ее пылезащищенность, неудовлетворительная вентиляция воздуха, а также неэффективная работа амортизаторов и большие силы, передаваемые на руки водителя от колес. Все перечисленное затрудняло работу шофера, превращая ее, особенно в зимнее время, в откровенную муку. Оказалось, что устранить недостатки было не так уж и трудно.

Долгожитель-призер

Грузоподъемность вездехода на дорогах с твердым покрытием ограничивалась 4,5 т (с 1978 г. – 5,0 т), на грунтовых дорогах – 2,5 т. Грузовик преодолевал брод глубиной 0,85 м, развивал с полной нагрузкой на шоссе скорость до 65 км/ч, расходовал 42 л топлива на 100 км. При нормальном давлении в шинах (3,0…3,5 кгс/см2) ЗИЛ-157 выполнял транспортную работу по дорогам с твердым неусовершенствованным покрытием.

При снижении давления до 1,5…2,0 кгс/см2 легко передвигался по мягкому и рыхлому грунту, а при 0,75…1,0 кгс/см2 преодолевал песок, размокший грунт и размытые после ливня грунтовые дороги. Давление в шинах 0,5…0,7 кгс/см2 давало возможность свободно передвигаться по сырому лугу, заболоченной местности, а также успешно преодолевать глубокий снежный покров. Общая масса буксируемого прицепа при движении по шоссе составляла 3,6 т.

За высокие эксплуатационные параметры автомобиль получил Гран-при на Всемирной выставке 1958 г. в Брюсселе. Его экспортировали в десятки стран мира. Серийное производство моделей семейства ЗИЛ-157, куда входил добрый десяток всевозможных исполнений, продолжалось на Московском автозаводе им. Лихачева до 1988 г., т. е. в течение долгих лет после выхода в свет более современных машин ЗИЛ-131. В 1978–1994 гг. автомобиль собирали на Уральском автомоторном заводе (г. Новоуральск), в то время филиале ЗИЛа. Всего было изготовлено 797 934 автомобиля ЗИЛ-157 всех модификаций, которые многие называют «королями бездорожья».

Советский Студебекер: первые зенитные ракеты на грузовиках ЗИС-151

Огромный приток ленд-лизовских машин в СССР не мог не повлиять на дальнейшее развитие отечественного автомобилестроения. В результате в трудные послевоенные годы первые полноприводные грузовики ЗИС-151 Завода имени Сталина создавались под влиянием конструкции самых многочисленных в Красной армии машин Studebaker US6. И хотя они не были точными копиями, наши ЗИСы еще долго называли советскими «Студебекерами».

Первые попытки преобразования «Студебекеров» относились к 1944 году, и впоследствии их общую концепцию, ряд агрегатов, основные параметры и внешние формы заимствовали у американского прообраза. Так или иначе, для Советской армии 2,5-тонные ЗИСы-151 с задними двухскатными колёсами стали первыми отечественными трёхосными грузовиками повышенной проходимости, которые поступали во все виды советских Вооруженных сил и в страны Варшавского договора. Одновременно они служили мобильной опорой для военных надстроек и ракет, впервые разработанных в СССР.

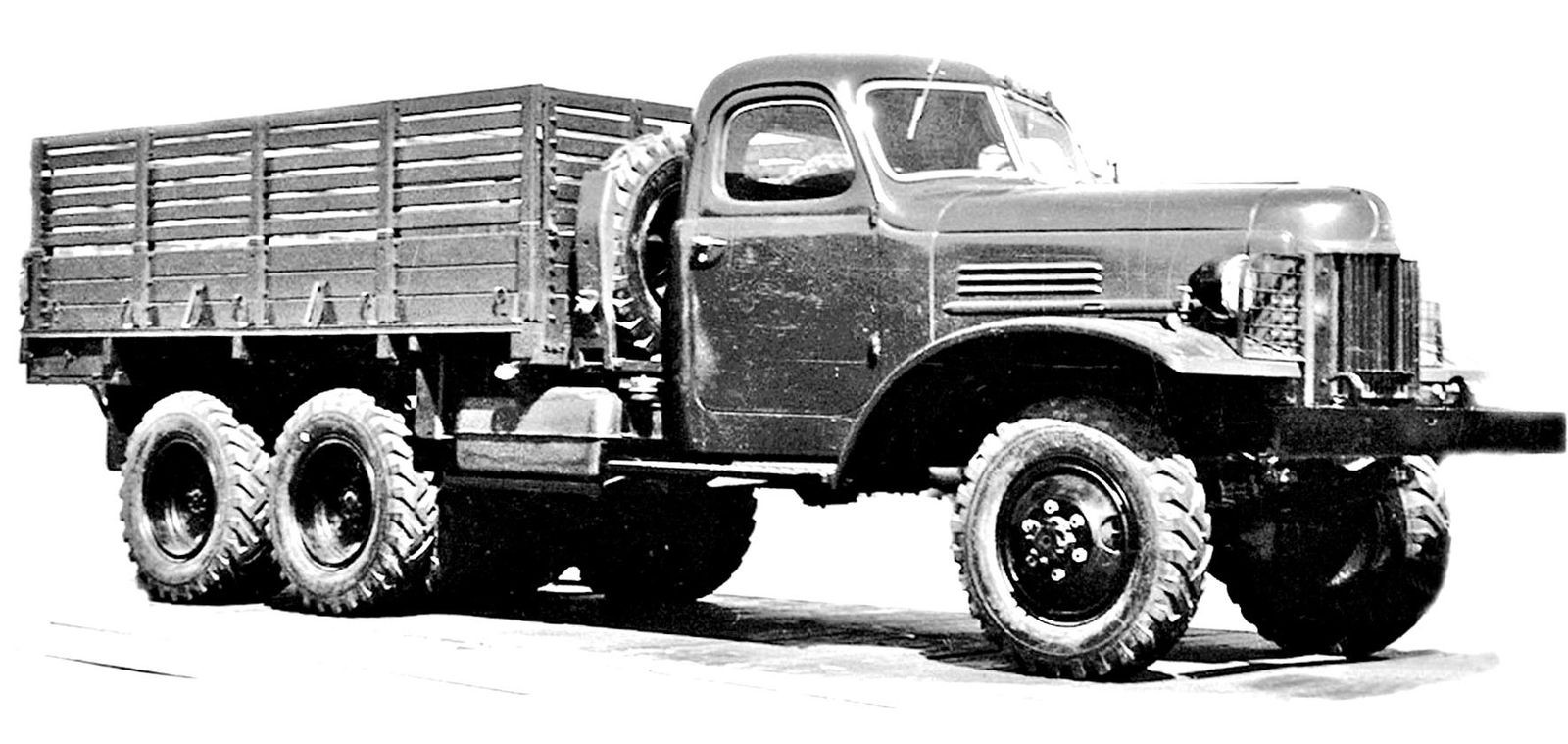

Бортовой грузовик ЗИС-151 первого выпуска с деревометаллической кабиной. 1949 год

Для этой цели использовались две бортовые модели с шестицилиндровыми 5,5-литровыми силовыми агрегатами – базовая машина ЗИС-151 и её вариант ЗИС-151А с передней 4,5-тонной лебёдкой, выпускавшиеся с октября 1948 года. На автомобилях раннего выпуска монтировали двигатель ЗИС-120 мощностью 92 л.с. и трёхместную деревометаллическую кабину с фанерной облицовкой, но в 1950-м их сменили 95-сильный мотор ЗИС-121 и цельнометаллическая кабина с левым откидным лобовым стеклом.

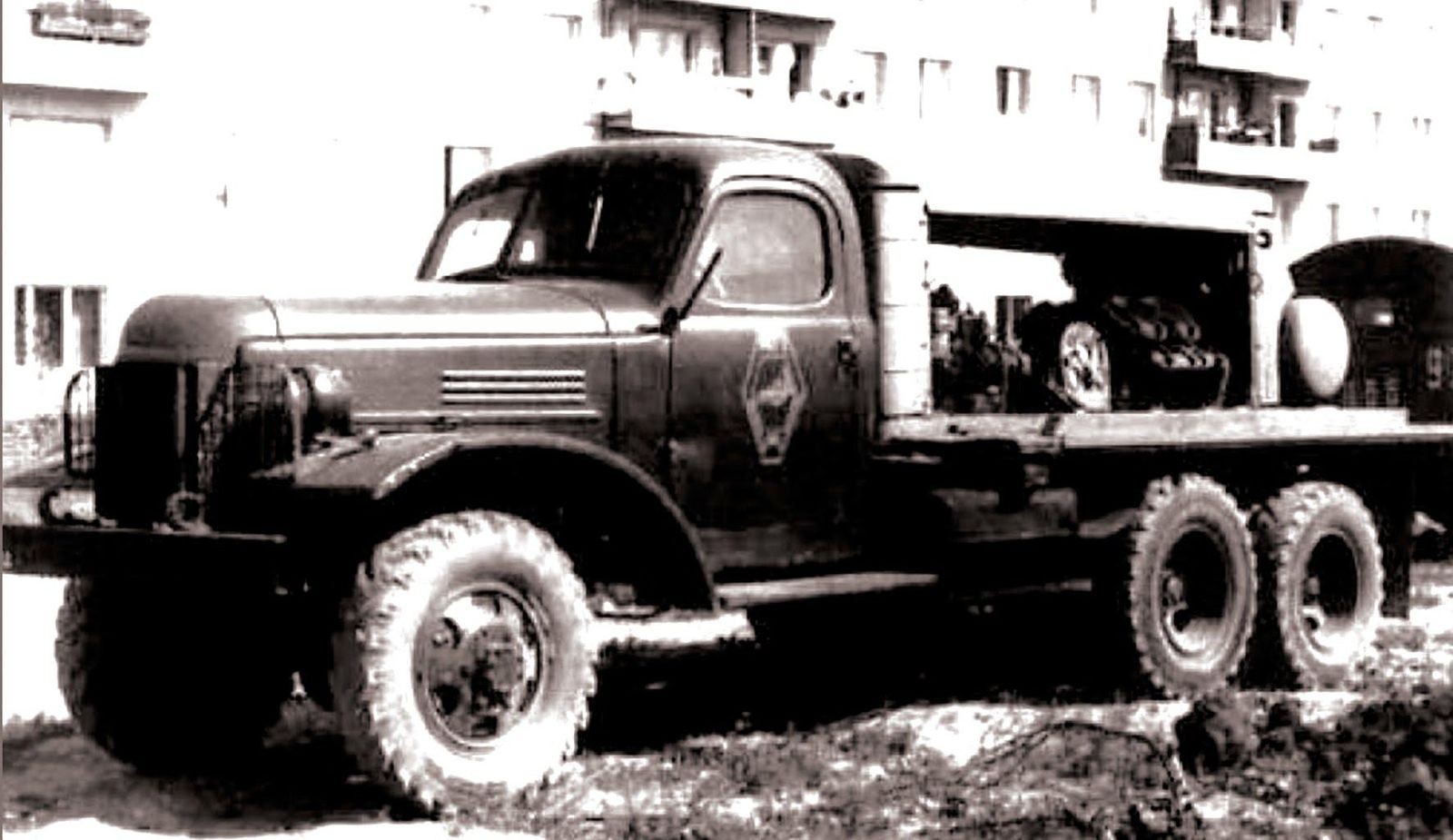

Серийный ЗИС-151 с цельнометаллической кабиной и решётчатой грузовой платформой. 1951 год

Армейский серийный грузовик ЗИС-151А с передней барабанной лебёдкой. 1953 год

Варианты и военное оборудование на шасси ЗИС-151

Базовые версии ЗИС-151 снабжались деревометаллическими кузовами с решётчатыми надставками, тентом и скамьями для размещения 16–20 солдат, светомаскировочными фарами и сцепными устройствами для буксировки прицепов и орудий калибра до 150 мм. Вариант ЗИС-151Д получил экранированное электрооборудование, 110-сильный седельный тягач имел код 121Д, а на экспорт в южные страны поступал ЗИС-151Ю.

Полноприводный ЗИС-151 с пулемётами и буксируемой пушкой в Народной армии ГДР. 1954 год

Грузовики ЗИС-151 с тяжёлыми миномётами и личным составом на параде в центре Киева

Перечень наиболее распространенных машин сводился к различным кузовам-фургонам со средствами радиосвязи, радиолокации и полевого ремонта, но кроме них на ЗИСе-151 устанавливали различные заправщики, химическую и инженерную автотехнику, а также машины для транспортировки и заряжания ракет. Об известных «Катюшах» на ЗИСах мы уже рассказывали.

Специальные войсковые кузова-фургоны

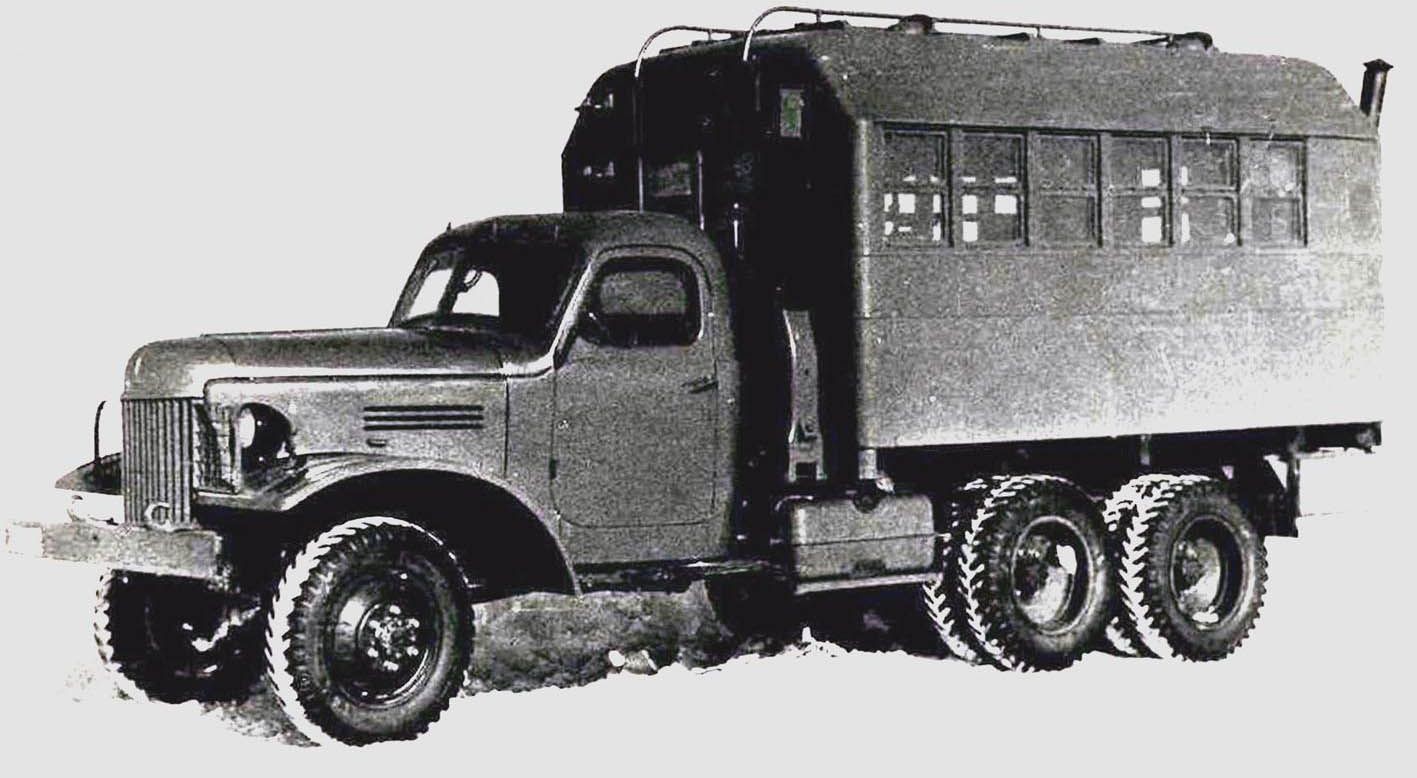

Первыми после войны в Советской армии появились обитаемые каркасно-деревянные фургоны СК с плоской крышей, являвшиеся копиями американских кузовов ST6. В конце 40-х одним из первых кузовной завод «Аремкуз» собрал два опытных кузова АК-4 и АК-34 достаточно сложной конструкции с каркасами из сосновых брусьев, металлическими усилителями, термоизоляцией и стальными панелями обшивки боковин и крыши.

Первый армейский обитаемый кузов АК-4. 1948 год (архив 21 НИИЦ)

Деревометаллический кузов-фургон АК-34 завода «Аремкуз». 1950 год

В начале 50-х институт «Дортранспроект» разработал гамму каркасно-металлических кузовов единой высоты, но разных габаритов, которые затем собирал военный завод № 38 из подмосковных Бронниц. В неё входили средний низкий кузов СН с колёсными нишами в полу рабочего отсека, средний высокий СВ с девятью боковыми окнами и облегченный средний укороченный СУВ без колёсных ниш, но с восемью окнами. Их устанавливали на сварном подрамнике с каркасом из стальных профилей и обшивкой металлическими листами. Из них лишь наиболее прочный кузов СН выпускался на двух механических заводах.

Низкий каркасно-металлический кузов СН (архив 21 НИИЦ)

Высокий цельнометаллический фургон СВ с дровяной печкой. 1951 год

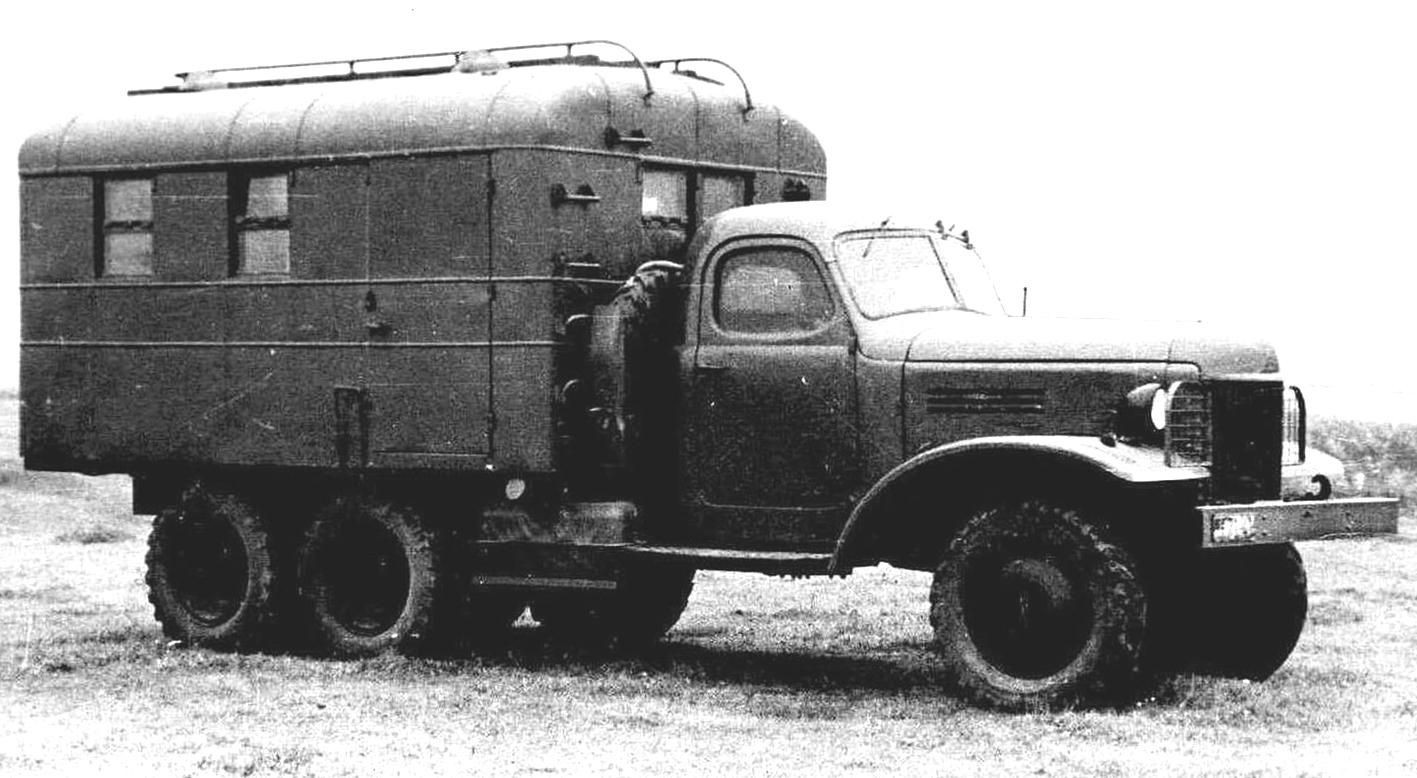

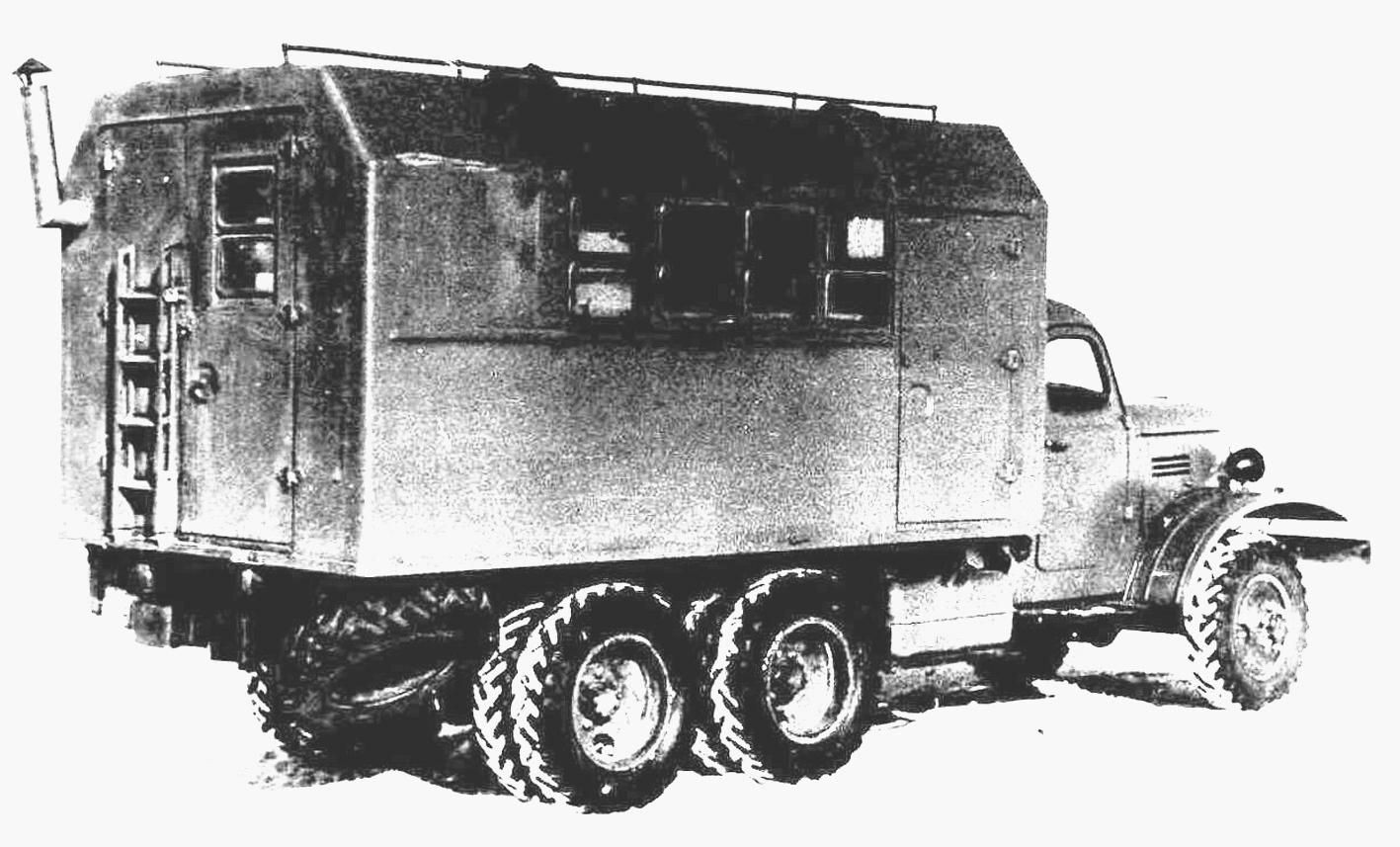

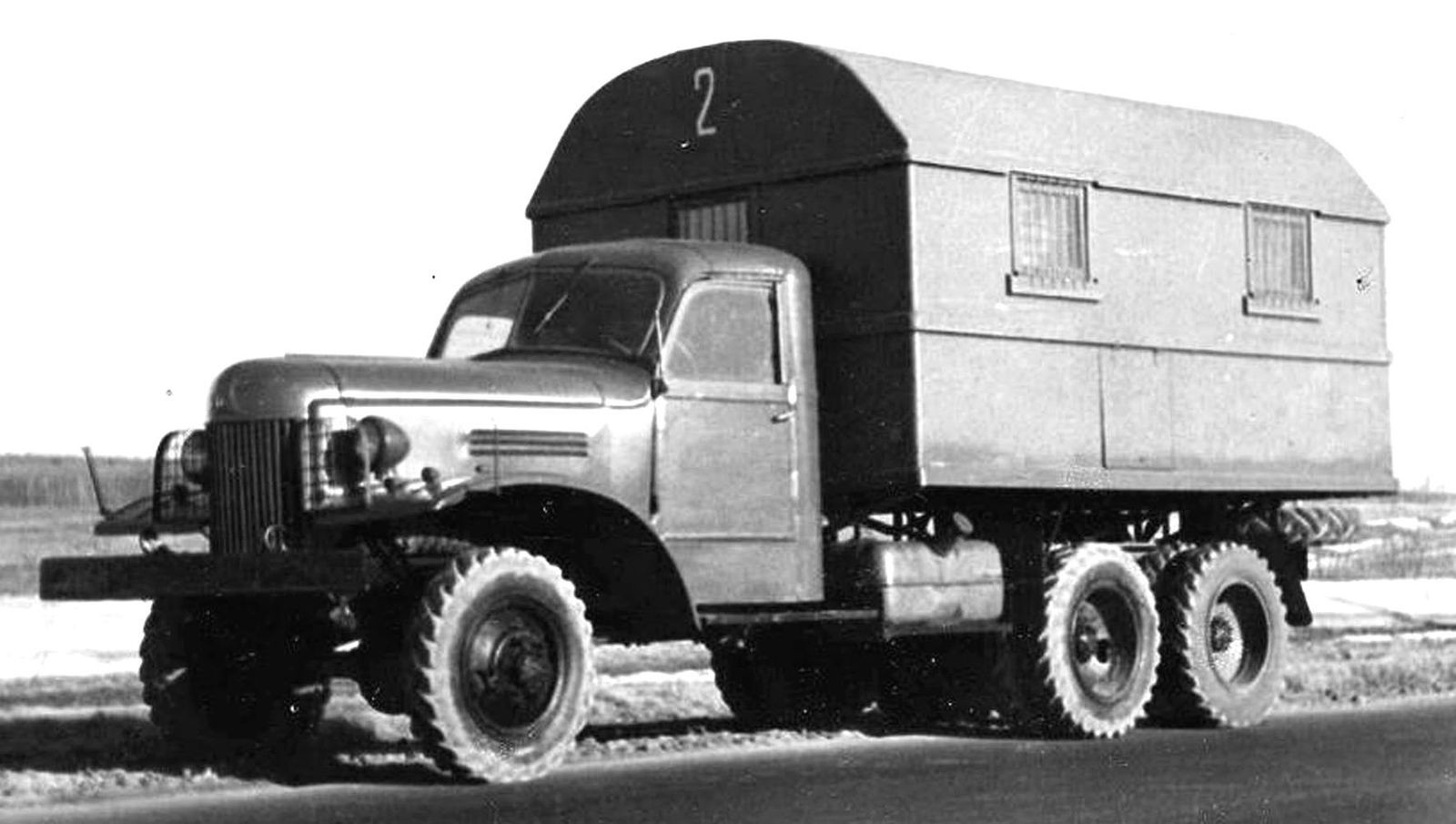

К более удачным и прочным конструкциям относились каркасно-деревянные кузова КУНГ-1 с покатой крышей и деревянным каркасом, зарешёченными окнами, боковой распашной дверью и задней двухстворчатой, которые друг от друга отличались обшивкой из металлических панелей или деревянных реек.

Деревометаллический кузов КУНГ-1 на раннем шасси ЗИС-151 с фанерной обшивкой крыши. 1952-1953 гг. (архив 21 НИИЦ)

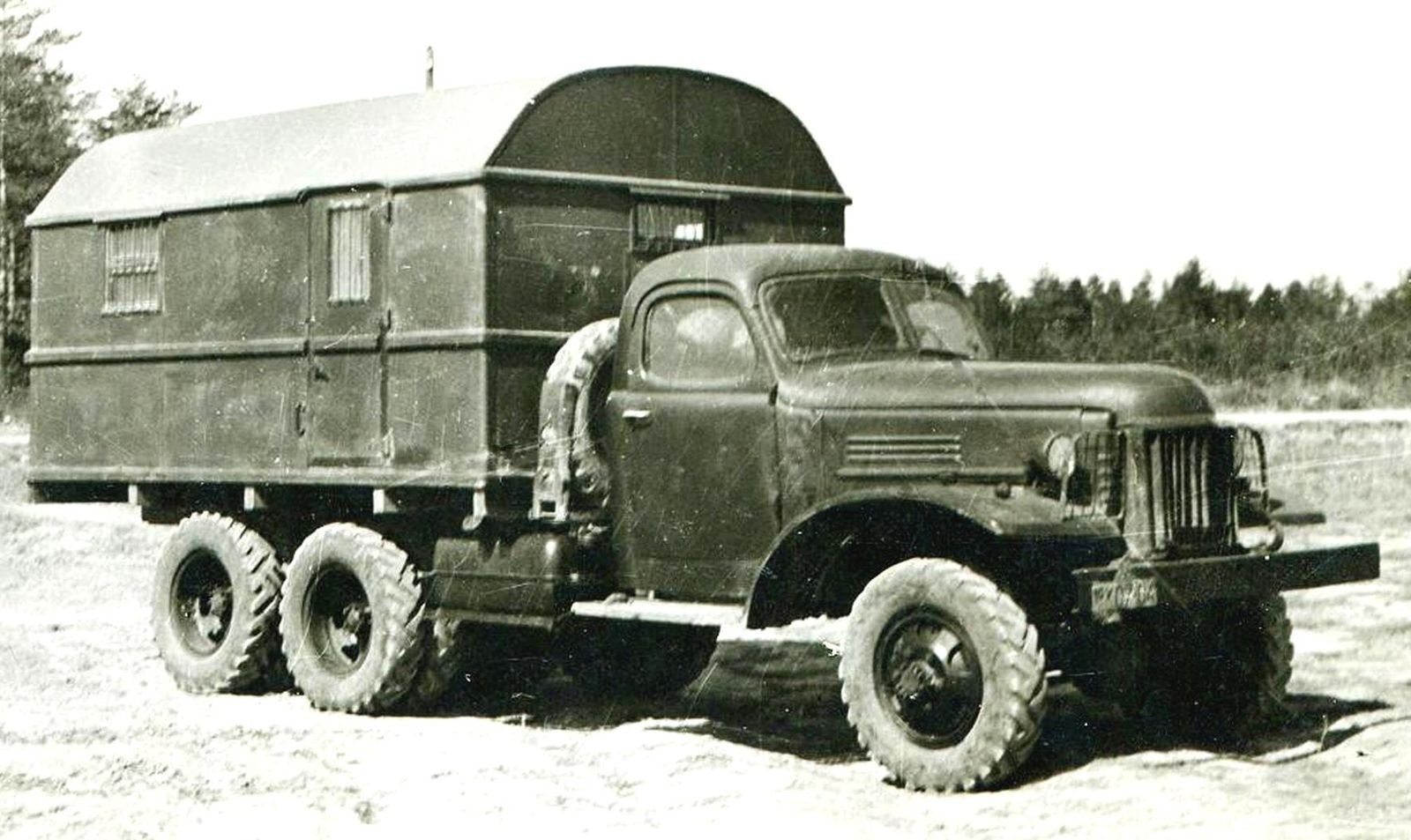

В 1955-м появился облегченный КУНГ-1Л с каркасом из сосновых брусков, внешней обивкой из водостойкого картона и внутренней фанерной. В конце 50-х родились самые известные деревометаллические кузова КУНГ-1М с системами жизнеобеспечения.

Модернизированный облегченный кузов КУНГ-1Л с деревянным каркасом. 1954-1955 гг. (архив 21 НИИЦ))

Серийный герметизированный деревометаллический кузов КУНГ-1М на шасси ЗИС-151 образца 1958 года

Радиотехнические средства связи и управления

Специализацией экранированного шасси ЗИС-151Д с различными кузовами были мощные ультракоротковолновые радиостанции, дециметровые радиорелейные системы на трёх автомобилях и целая гамма радиолокационных комплексов, которые в те времена были засекречены.

Радиорелейная станция Р-400 на ЗИС-151Д из состава группы Советских Войск в Австрии. 1950 год

Семейство радиолокаторов возглавляла первая советская автомобильная установка П-3А «Печора» дальнего обнаружения авиации противника. Она была испытана в разгар войны и с 1947 года выпускалась в простейших деревянных кузовах на шасси ЗИС-151Д.

Радиолокационная станция П-3А «Печора» в деревянном кузове. 1948 год (фото автора)

За ней последовал вариант П-8 «Волга» на двух ЗИСах со специальными фургонами и выносными антеннами на мачтах производства военного завода № 471. Модернизированная версия П-10 «Волга-А» с двумя антенными мачтами и выносными опорами являлась развитием станции П-8. После испытаний она была принята на вооружение и перенесена в каркасно-деревянный кузов КУНГ-1. Позднее в таком же фургоне было развернуто оборудование радиолокационной станции П-15 «Тропа» с двухсекционным антенным блоком на крыше кузова.

Радиолокатор П-8 «Волга» на двух автомобилях ЗИС-151Д с кузовами КУНГ-1. 1950 год

Радиолокационная станция П-10 дальнего обнаружения в кузове КУНГ-1. 1953 год

Средства технического обслуживания и ремонта

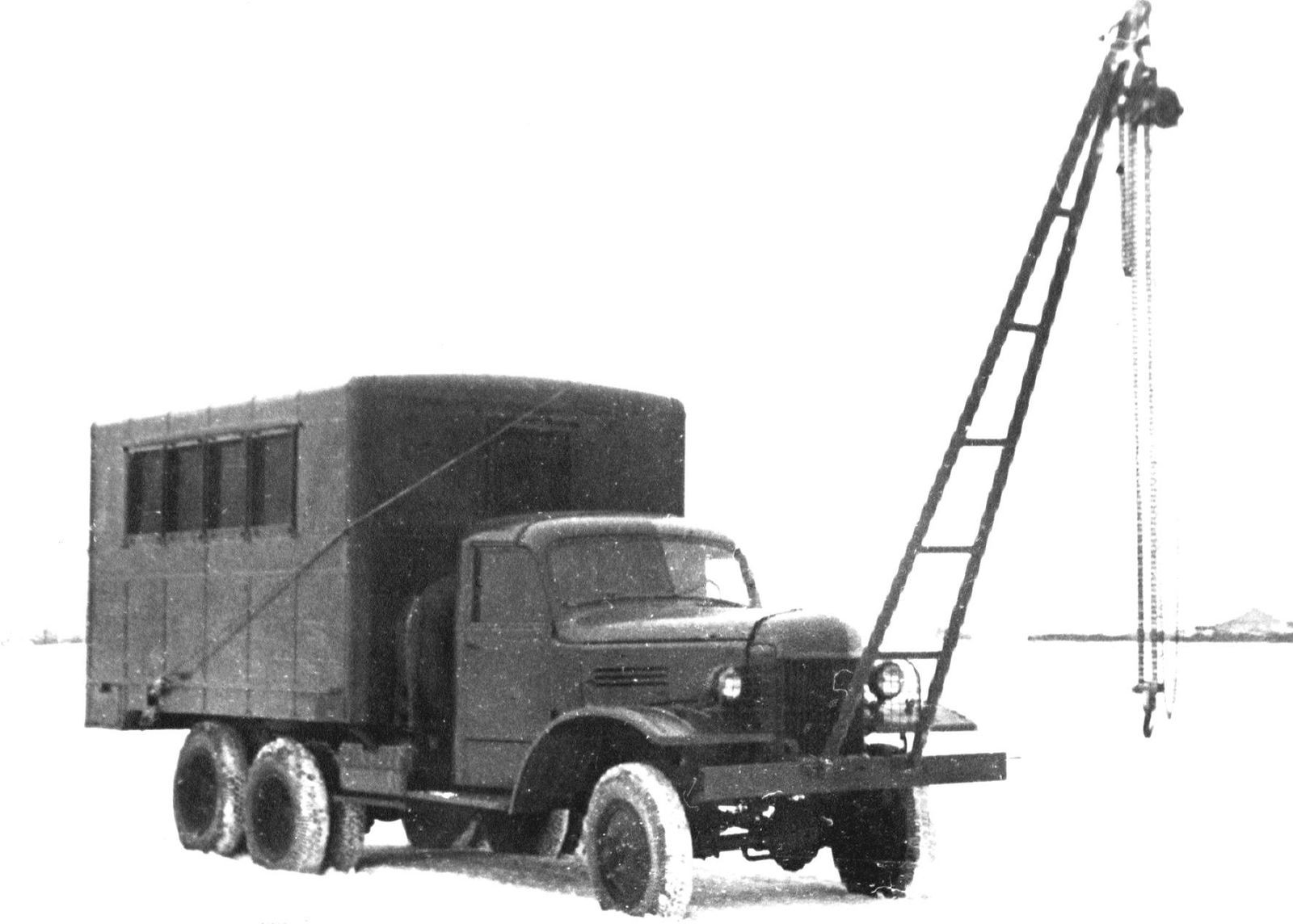

После войны самыми распространенными надстройками на шасси ЗИС-151/151А являлись авторемонтные мастерские для проведения технического обслуживания и ремонта военной техники в полевых условиях. Поначалу рабочее оснащение размещалось в американизированных кузовах СК с передним съёмным однотонным краном, но в дальнейшем их заменили более прочные каркасно-металлические конструкции.

Танкоремонтная мастерская на раннем шасси ЗИС-151 с кузовом СК и передним краном. 1949 год

С 1953 года функционировала войсковая автомобильная ремонтно-эксплуатационная мастерская ВАРЭМ, в состав которой вошли мастерские четырех категорий, отличавшиеся назначением и комплектацией, а рабочее имущество помещалось в кузовах СН или КУНГ-1.

Войсковая мастерская ВАРЭМ в каркасно-металлическом кузове СН с двухосным прицепом. 1952 год (архив 21 НИИЦ)

Автомобили топливной службы

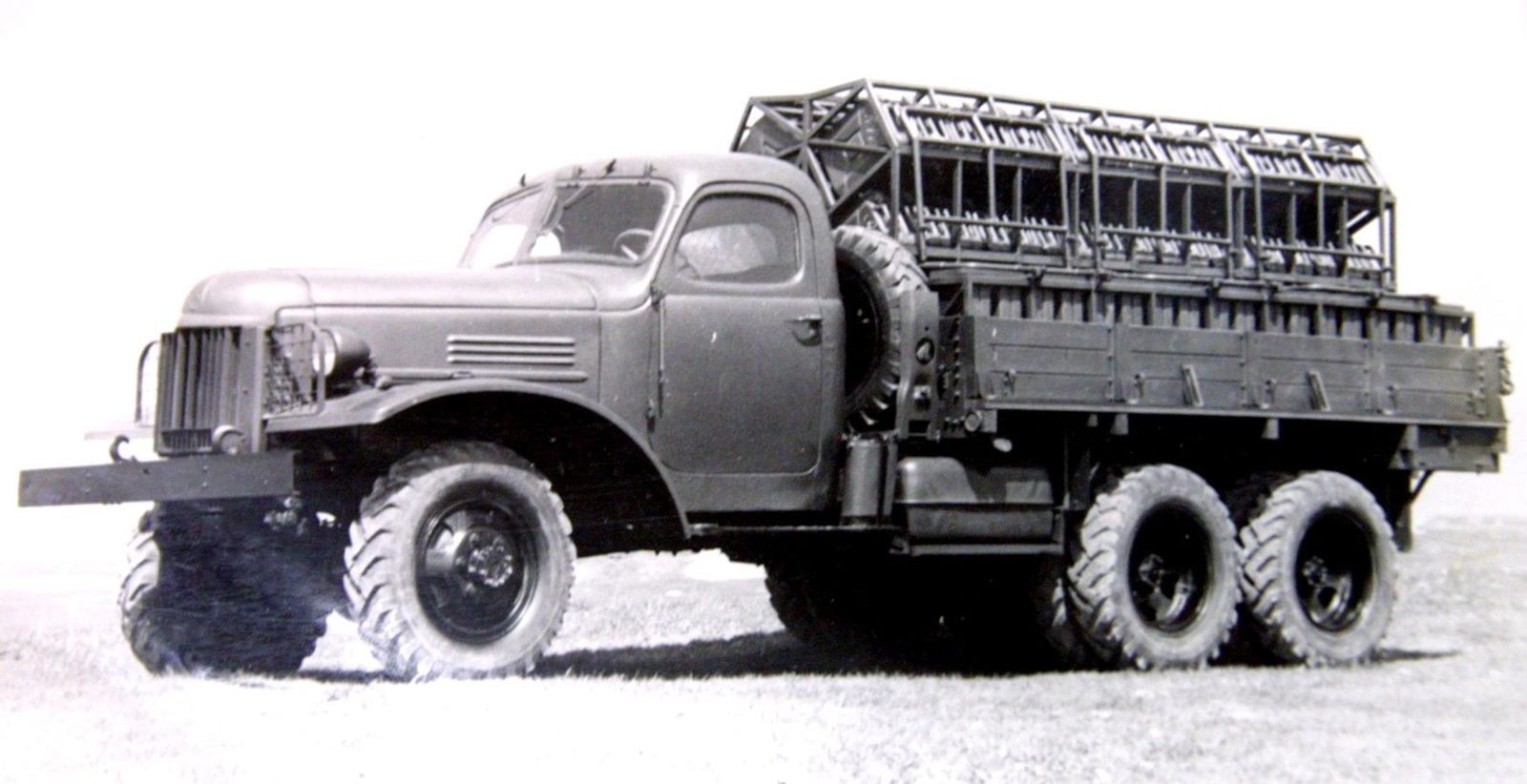

Самым простым и необычным средством перевозки топлива был так называемый канистровоз. Это был грузовой ЗИС-151 с низкой бортовой платформой, в которой на специальных трубчатых стеллажах размещались 144 канистры общей вместимостью 2 880 литров топлива.

Грузовик-канистровоз со стеллажами для укладки топливных канистр. 1958 год (архив 21 НИИЦ)

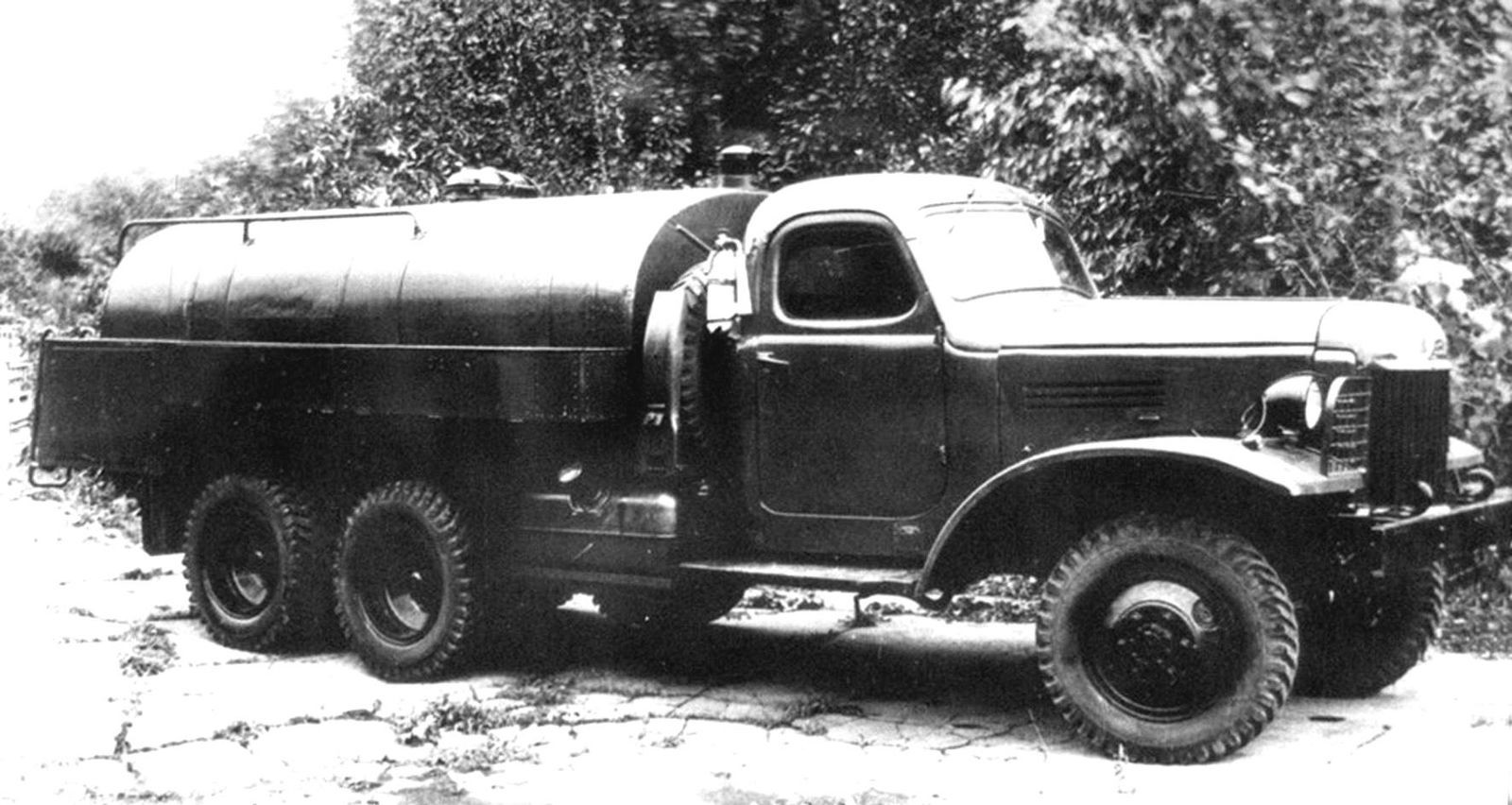

Топливная автоцистерна АЦ-4-151 общего назначения перевозила четыре тысячи литров горючего, но не имела собственного насосного оборудования. Топливозаправщик АТЗ-3-151 двойного назначения с цистерной вместимостью 3300 литров и собственным насосом служил для перевозки, перекачивания и заправки фильтрованным горючим практически любых видов подвижной военной техники.

Топливозаправщик АТЗ-3-151 двойного назначения на шасси ЗИС-151. 1952 год

С 1949 года выпускался довольно сложный войсковой водомаслозаправщик ВМЗ-151 с двумя цистернами для воды и масла, двумя насосами и котлом для их подогрева.

Многоцелевой войсковой водомаслозаправщик ВМЗ-151. 1949-1952 гг.

Машины химических войск

Вскоре после войны на базе ЗИС-151 выпускалась авторазливочная станция АРС-12 со стальной эллиптической цистерной для доставки 2700 литров средств дегазации и дезинфекции боевых машин и вооружения. С появлением ядерного и бактериологического оружия началось создание новой техники не только для дегазации, но и для дезактивации и дезинфекции местности и военной техники.

Первая авторазливочная станция АРС-12 для проведения дегазации. 1952 год

В 1954-м появилась модернизированная станция АРС-12Д с дополнительными боковыми ёмкостями со специальными жидкостями для очистки местности, дорог и различных строений.

Инженерная автотехника

С появления мощного вездеходного шасси повышенной грузоподъемности на ЗИСе-151 было создано достаточно большое для тех времён количество инженерной автотехники.

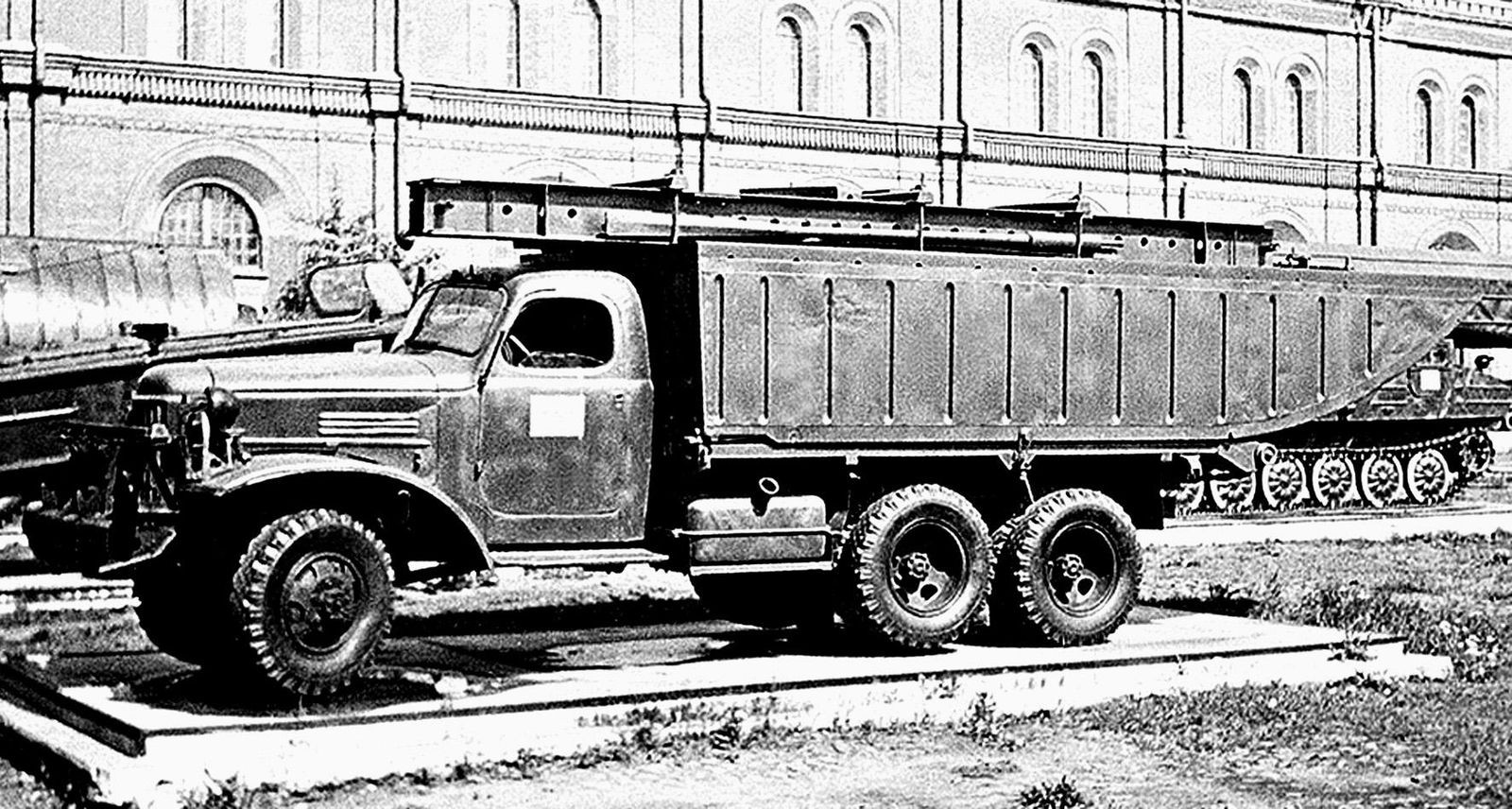

В комплекте 15-тонных механизированных мостов КММ служили пять автомобилей-мостоукладчиков на шасси ЗИС-151А с перегрузочными устройствами, на которых перевозили и укладывали на нужном месте стальные колейные блоки длиной семь метров. В течение 60-80 минут они могли смонтировать пятипролётный мост длиной 35 метров и шириной проезжей части в три метра.

Мостовой блок колейного моста КММ выпуска 1955 года в ленинградском Артиллерийском музее (фото автора, 1976 год)

В 1950 году был создан тяжелый понтонно-мостовой парк ТПП для организации паромных переправ грузоподъемностью до 70 тонн и наведения мостов на плавучих опорах. Для перевозки всего комплекта использовали 116 понтонных грузовиков ЗИС-151А с непотопляемыми герметичными понтонами и настилочными щитами. Их спуск на воду производился инерционным способом, а для обратной погрузки использовалась штатная автомобильная лебёдка. Из парка ТПП за 25-35 минут можно было собрать 16 паромов или наплавные мосты длиной до 335 метров.

Элемент понтонно-мостового парка ТПП образца 1950 года в экспозиции Артиллерийского музея (фото автора, 1976 год)

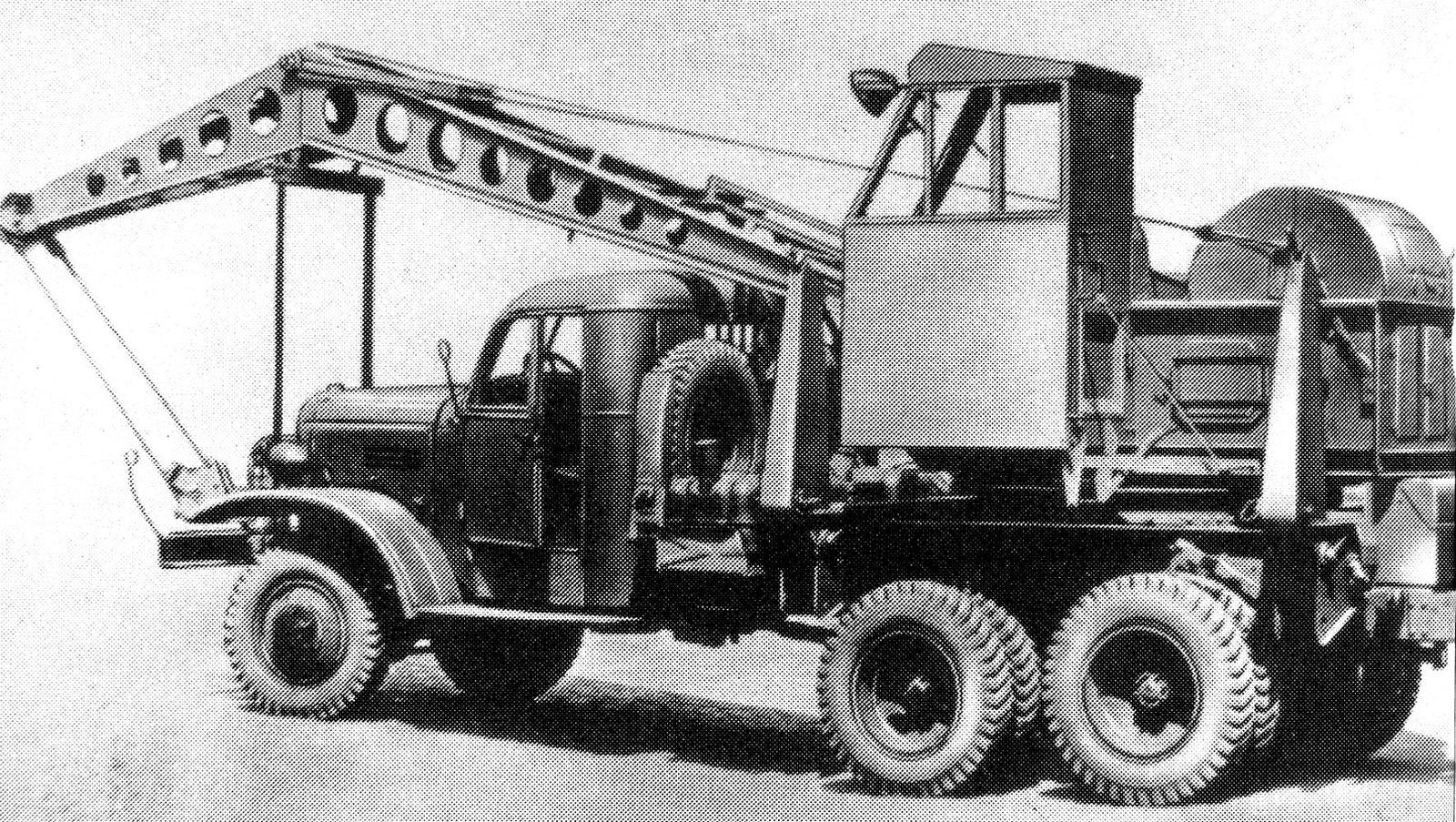

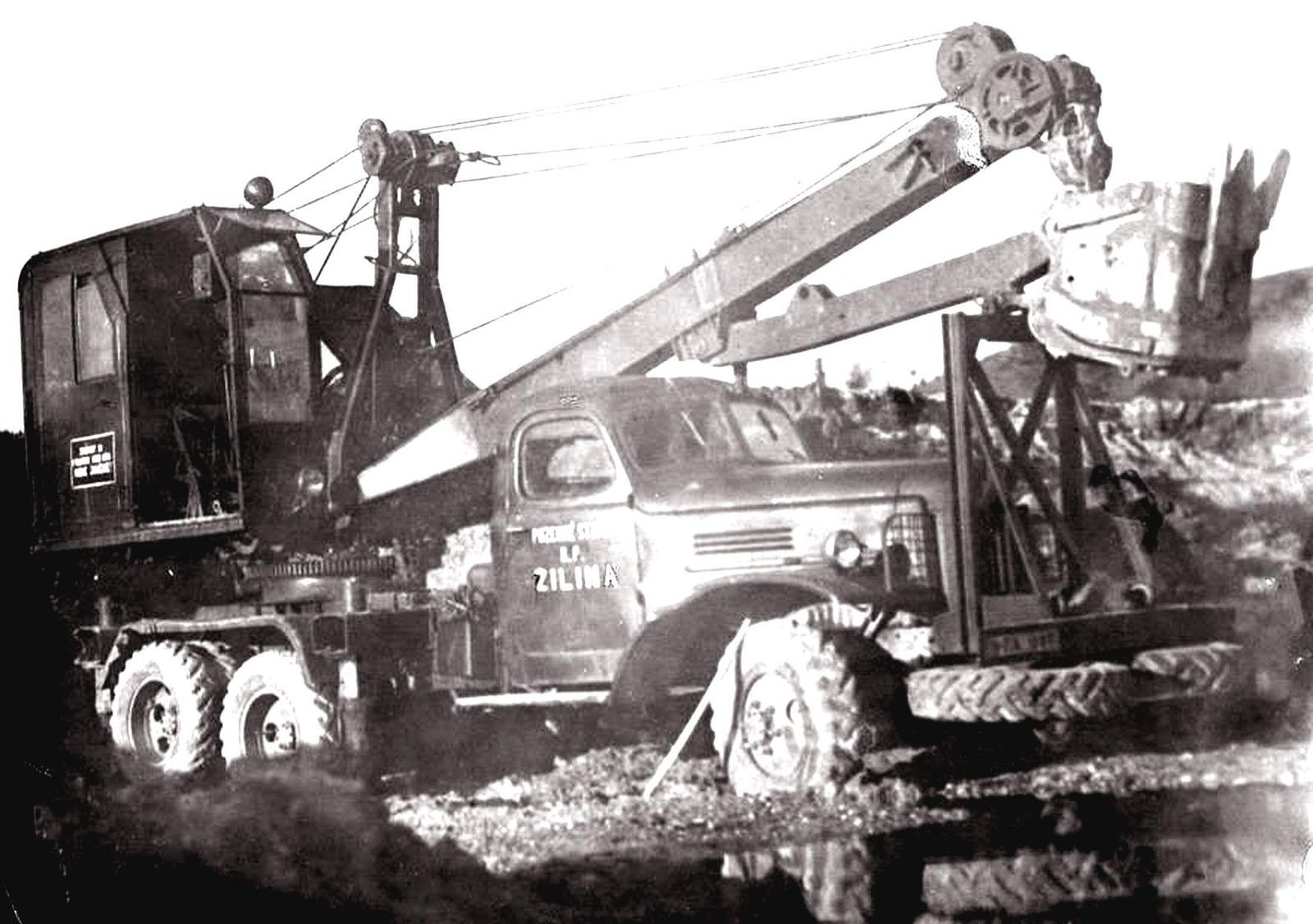

К прочей инженерной технике на шасси ЗИС-151 относились трёхтонный армейский кран ADK-III производства ГДР, известный как Bleichert («Бляйхерт»), одноковшовые экскаваторы ДКА-0,25/5 со вспомогательным силовым агрегатом, прямой или обратной лопатой и двумя запасными колёсами под бампером, а также компрессорные станции БКМС-4 двойного назначения.

Войсковой трёхтонный автокран ADK-III на шасси ЗИС-151 для Советской группы войск в Германии. 1948 год

Многоцелевой экскаватор ДКА-0,25/5 с автономным двигателем и прямой лопатой на работе в Чехословакии

Компрессорная станция БКМС-4 для привода пневматического рабочего инструмента. 1954 год

Средства транспортировки и заряжания ракет

В 1950-е в Советском Союзе автомобили ЗИС-151 использовали как транспортные и транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) зенитно-ракетных систем, а в социалистических странах крупные ракеты для ВВС и ВМФ доставляли в обычных кузовах на специальных трубчатых фермах и стеллажах.

На параде в Варшаве грузовик ЗИС-151 с крылатой ракетой противокорабельного комплекса «Сопка». 1965 год

Первая советская опытная ТЗМ ПР-11 на шасси ЗИС-151 служила для транспортировки одной зенитной ракеты комплекса С-75, поражавшей воздушные цели на высотах до 20 километров, заправки её окислителем из собственной ёмкости и заряжания пусковой установки.

Транспортно-заряжающая машина ПР-11 при перестановке ракеты на пусковую установку. 1954 год

Новую ТЗМ ПР-11А зенитно-ракетного комплекса СА-75 «Двина» монтировали на специальном одноосном полуприцепе с седельным тягачом ЗИС-121Д, которые были известны по военным парадам в Москве. Ракета с дальностью полета 20 километров устанавливалась на специальной поворотной и подъёмной балке, а её перевод на пусковую установку осуществлялся в течение одной минуты.

ТЗМ ПР-11А комплекса «Двина» на полуприцепе с тягачом ЗИС-121Д на военном параде 7 ноября 1957 года

На заглавной фотографии – автомобиль ЗИС-151 с серийным многоцелевым кузовом КУНГ-1М в вооруженных силах Чехословакии