Мотор V12 с автоматом — были и такие грузовики в СССР!

Почти каждый гражданин СССР так или иначе хоть раз в жизни сталкивался с самыми массовыми моделями. Кто-то учился на ГАЗе еще в автошколе, другие работали за рулем или служили водителями в армии. Ну а кто-то просто грузил в кузов мебель, переезжая в новую квартиру.

Некоторые модели были настолько массовыми и выпускали их так долго (одно не всегда, но почти всегда совпадало с другим), что их знали практически в каждом, даже самом отдаленном поселке Союза. Иные же автомобили знамениты тем, что стали эпохальными не только для советского автопрома, но, по сути, и для всей страны.

Здесь, конечно, далеко не все массовые грузовики СССР, но одни из самых заметных и значительных в истории нашего автопрома.

Самыми массовыми предвоенными грузовиками были простенькие (а теперь легендарные) полуторки (грузоподъемность 1,5 т) — ГАЗ-АА (сначала НАЗ-АА), которые по лицензии Ford делали с 1932 г. В 1938-м часть машин с 3,3-литровыми моторами в 50 л.с. вместо прежней версии в 40 л.с. официально стали носить имя ГАЗ-ММ. Полуторки прошли через войну и были сняты с производство отнюдь не сразу после Победы. Помимо Горьковского завода автомобили собирали в Москве, Ростове-на-Дону, а после войны до 1949-го — в Ульяновске. Изготовили чуть меньше 1,1 млн машин.

Не менее известна, а до войны и особенно уважаема за грузоподъемность была трехтонка ЗИС-5, производство которой начали в 1933-м. На автомобиль ставили 73-сильный мотор рабочим объемом 5,5 л, а на последние, послевоенные, московские машины, получившие имя ЗИС-50, — 90-сильный.

ЗИС-5, он же «Захар», помимо завода ЗИС с 1942 года выпускал УльЗИС в Ульяновске, а с 1944-го и УралЗИС в Миассе. Машину делали во множестве модификаций, на Урале — аж до 1958 года. Всего изготовили более 860 тыс. экземпляров, некоторые работали еще в начале 1970-х.

ГАЗ-51 — символ послевоенного возрождения страны и рекордсмен по количеству выпущенных экземпляров за всю советскую историю: с 1946 по 1975 гг. сделали более 3,5 млн машин разных модификаций. Чуть больше 14 тысяч ГАЗ-51 собрали на Иркутском сборочном заводе, остальные — в Горьком. Автомобиль грузоподъемностью 2500 кг с «шестеркой» в 75 л.с. постепенно модернизировали (ранние машины имели, например, дерево-металлические кабины), но основа была неизменной. На шасси ГАЗ-51 делали самосвалы, седельные тягачи, спецмашины и, конечно, знаменитые «носатые» автобусы, которые строили примерно полтора десятка заводов по всей стране. А еще ГАЗ-51 славен тем, что его выпускали за рубежом: в Китае, Северной Корее и Польше.

Чуть позже, чем ГАЗ-51, — в 1947-м с конвейера в Москве стали сходить грузовики ЗИС-150. Машина грузоподъемностью 4000 кг, по сути, была совершенно новой. На водителей впечатление производила и просторная кабина, и 5-ступенчатая коробка передач, и пневматические тормоза, и, конечно же, двигатель мощностью 90 л.с. (позднее — 95 л.с.). До 1957-го изготовили почти 780 тыс. грузовиков разных модификаций. Потом, до 1965-го, выпустили еще 380 тысяч заметно модернизированных, но внешне похожих ЗИЛ-164. Тягачи и самосвалы строили и в Грузии под маркой КАЗ. Копии ЗИС-150 делали и в Китае.

Эпохальный — первый в стране серийный дизельный грузовик ЯАЗ-200, огромной по тем временам грузоподъемностью 7000 кг, появился в 1947-м. А прототип с кабиной американского Mack собрали еще в 1944-м. На машине стоял двухтактный дизель, сделанный по американской лицензии, — 4-цилиндровый, рабочим объемом 4,65 л, мощностью 110 л.с. До 1950 года в Ярославле собрали всего чуть более 1800 ЯАЗ-200, затем производство передали в Минск, где МАЗ-200 в нескольких модификациях делали вплоть до 1966-го.

Первым послевоенным автомобилем повышенной проходимости от завода имени Сталина стал ЗИС-151, производство которого начали осенью 1948-го. Трехосных машин с задними двухскатными колесами до 1958-го сделали почти 200 тысяч. Но более знаменитым стал все же модернизированный ЗИЛ-157, который в Москве стоял на конвейере с 1958 по 1982 годы. Трудно найти того, кто служил в армии в эти десятилетия и так или иначе не сталкивался с машиной, пользующейся отменной репутацией за проходимость и надежность. Трехосных ЗИЛ-157 грузоподъемностью 4500 кг с рядным шестицилиндровым 104-сильным (потом 110-сильным) двигателем в Москве собрали более 797 тысяч, еще около 160 тысяч сделали с 1977 до 1991 гг. на заводе УАМЗ в Новоуральске.

Ульяновская «буханка» отметила недавно 60-летие (!) конвейерной жизни. Конечно, по сравнению с 65-сильным УАЗ-450, выпуск которого начали в 1958-м, нынешние автомобили сильно отличаются. Но основа компоновки и стилистики была заложена именно тогда. С 1960-х параллельно делали и семейство УАЗ-451 с ведущей задней осью. Позднее семейства «буханок» и «головастиков», как некогда называли бортовые грузовики УАЗ-452, УАЗ-3741 и УАЗ-3303, приросло огромным количеством модификаций.

Революционным для страны стало семейство грузовиков МАЗ-500 — первых серийных советских бескапотников с откидывающейся кабиной. Мелкими партиями автомобили с ярославским дизелем V6 мощностью 180 л.с. строили с 1961 г., массово — с 1963-го. Бортовые грузовики, самосвалы, тягачи (в том числе с «восьмеркой» в 270 л.с.) производили вплоть до 1990 года. Собрали более 330 тысяч экземпляров.

Не было в СССР города, села, деревни, где не знали бы ЗИЛ-130. Шоферы ценили машину за мощность, выносливость и надежность. ЗИЛ-130 разрабатывали с середины 1950-х, в серию запустили в 1964-м. Сначала указывали грузоподъемность 5000, а позднее и 6000 кг. Бензиновый V8 объемом 6 л и мощностью 150 л.с. был очень надежен, правда, экономичностью, мягко говоря, не отличался. Во множестве модификаций в Москве автомобили (в том числе не сильно модернизированный ЗИЛ-431410) собирали до 1995 г., а на Урале — аж до 2010-го! Сделали почти 3,4 млн автомобилей.

Гигантский БелАЗ-540 живьем видели немногие, но знали почти все, поскольку в 1960-х он стал одним из главных символов могущества страны и ее автопрома. Грузоподъемность в 27 000 кг тогда казалась просто сказочной. Как и дизель V12 объемом 38,8 л, мощностью 375 л.с. и первая на советском грузовике серийная автоматическая трансмиссия. Самосвал, который пошел в серию в 1964-м, стал родоначальником всех известных и сегодня огромных белорусских карьерных самосвалов.

Урал-375 и в народном хозяйстве, и в армии законно числили внедорожником с почти абсолютной проходимостью. Первые опытные образцы, сделанные на основе прототипов НАМИ, в Миассе собрали в конце 1950-х. С 1960-го делали мелкие партии, а в 1961-с автомобиль грузоподъемностью 5000–7000 кг с бензиновым V8 мощностью 180 л.с. поставили на конвейер. В разных версиях машины строили вплоть до 2000-х.

ГАЗ-3302 ГАЗель пустили в производство в 1994-м, но разрабатывали еще в СССР (первые пять образцов собрали в 1991-м), в долгих и мучительных поисках оптимальной конструкции полуторатонного грузовика. Простой и дешевый ГАЗ-3302 с 90-сильным мотором 2,45 л стал одним из главных автомобилей нового времени и повез страну в иные экономические отношения. К 2014 году изготовили более 2 млн машин. ГАЗели собирали, в частности, в Иркутске, Абакане, Семенове, а также на Украине, в Казахстане, Чехии.

Грузовики СССР и Германии на бездорожье — кто круче?

Советская армейская техника знаменита во всем мире, но есть и другие автомобили, которые вполне могут составить ей конкуренцию. Youtube-канал «Много техники» в рамках одного видео показал несколько грузовиков-внедорожников — это советские Урал-4320 и ГАЗ-66, а также немецкие Mercedes-Benz Unimog, IFA L60 и MAN KAT1.

Грузовики MAN и Unimog рождены в ФРГ, только один создавался по заказу Бундесвера во второй половине 1970-х, а второй был разработан для сельского хозяйства сразу после Второй мировой. А вот IFA L60 — детище инженеров из ГДР, в середине 1960-х такие грузовики начали делать для госучреждений и народной армии. Тем, кто жил в Советском Союзе, хорошо знакома эта машина, а также ее предшественница IFA W50.

Напрямую сравнивать эти машины большого смысла нет — у всех разные характеристики, колесная формула, снаряженная масса, — да авторы видео этого и не делают.

Однако некоторые препятствия берутся последовательно несколькими разными машинами, и посмотреть на это действительно интересно. Вывод, пожалуй, такой — все эти автомобили сделаны с особой любовью и на совесть. На десерт — преодоление заснеженного подъема груженой сеном «шишигой» с цепями на колесах — вот где качества таких машин раскрываются в полной мере!

- А иногда советские технологии образуют крайне удачный симбиоз с западными — взгляните на этот ГАЗ-66 с дизелем Iveco.

Видео: Youtube, канал «МНОГО ТЕХНИКИ»

Концепты перестройки: эх, каких грузовиков не увидели!

О первых легковых «ласточках» перестройки, рожденных дизайнерами и конструкторами НАМИ, читайте тут.

Сенсацией стали концепты грузовиков — машины, сделанные в рамках программы «Транспорт 2000». Вот как отечественные футуристы представляли себе технику следующего тысячелетия.

НАМИ‑0286 Тайфун

В 1987 году под руководством Юрия Назарова построили НАМИ‑0286 Тайфун с прицепом НАМИ‑0287. Автомобиль с тщательно проработанной аэродинамикой оснастили новым тогда 500‑сильным двигателем ЯМЗ‑8424 рабочим объемом 17,2 л и дисковыми тормозами всех колес.

НАМИ‑0295 Русь

Еще более необычным стал НАМИ‑0295 Русь 1991 года.

Седельный тягач, рассчитанный на автопоезд полной массой до 44 т, был полноприводным, с двигателем мощностью 400 л.с., элегантной кабиной со сдвижными дверями. Зачем они грузовику, не очень, правда, понятно, но выглядело эффектно.

МАЗ‑2000

Самое удивительное, что одним из первых заводских, а не «научно-исследовательских» перестроечных концептов тоже стал грузовик — МАЗ‑2000 1988 года. Минская машина длиной 14,9 м имела удивительную футуристическую кабину, под которой стоял горизонтальный двигатель МАN.

Это было непостижимо: передний привод и независимая подвеска! По идее, такой силовой модуль можно было установить на любую ось, а к нему присоединять отсеки разной длины и грузоподъемности. На машине стояли тормоза с АБС и камера заднего вида.

Второй вариант МАЗ‑2000 под именем Perestroika в 1988 году отправили на выставку в Париж.

Он поражал не только необычной кабиной со сдвижными дверями, но и тем, что при повороте руля в сторону поворачивался весь нижний силовой модуль вместе с облицовкой.

Оба МАЗа позднее реконструировали, но они так и остались концепттраками.

Гражданские волонтёры: послевоенные грузовики в Советской армии

Когда завершилась Великая Отечественная война, на помощь только что образованной Советской армии были направлены не только полноприводные армейские автомобили, но и все виды народнохозяйственных грузовиков Горьковского и Московского автозаводов. Они помогали армии разрешать транспортные проблемы, а также несли на себе войсковые кузова и несложные надстройки, доставляли топливо и хлеб.

В Вооруженных силах Советского Союза гражданские грузовые машины применялись в основном на дорогах общего пользования и на тыловых перевозках. Самым известным и работящим оказался 2,5-тонный грузовичок ГАЗ-51, который прошёл цикл армейских испытаний и официально являлся основой лёгкой войсковой техники. Корни гражданских автомобилей ЗИС-150 ведут к серии прототипов военного времени, а в 50-х их сменил ЗИЛ-164 с новым оформлением решётки радиатора.

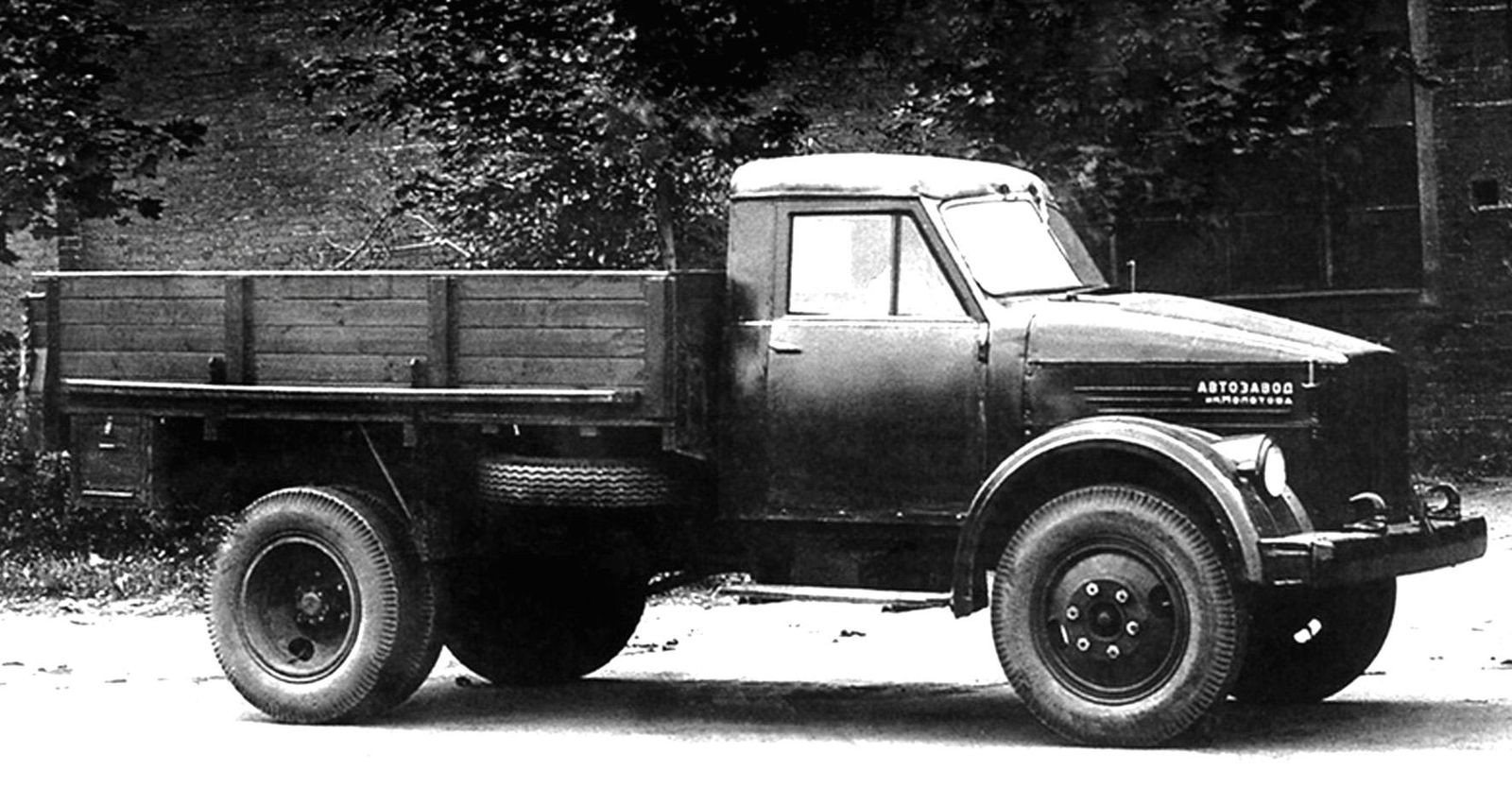

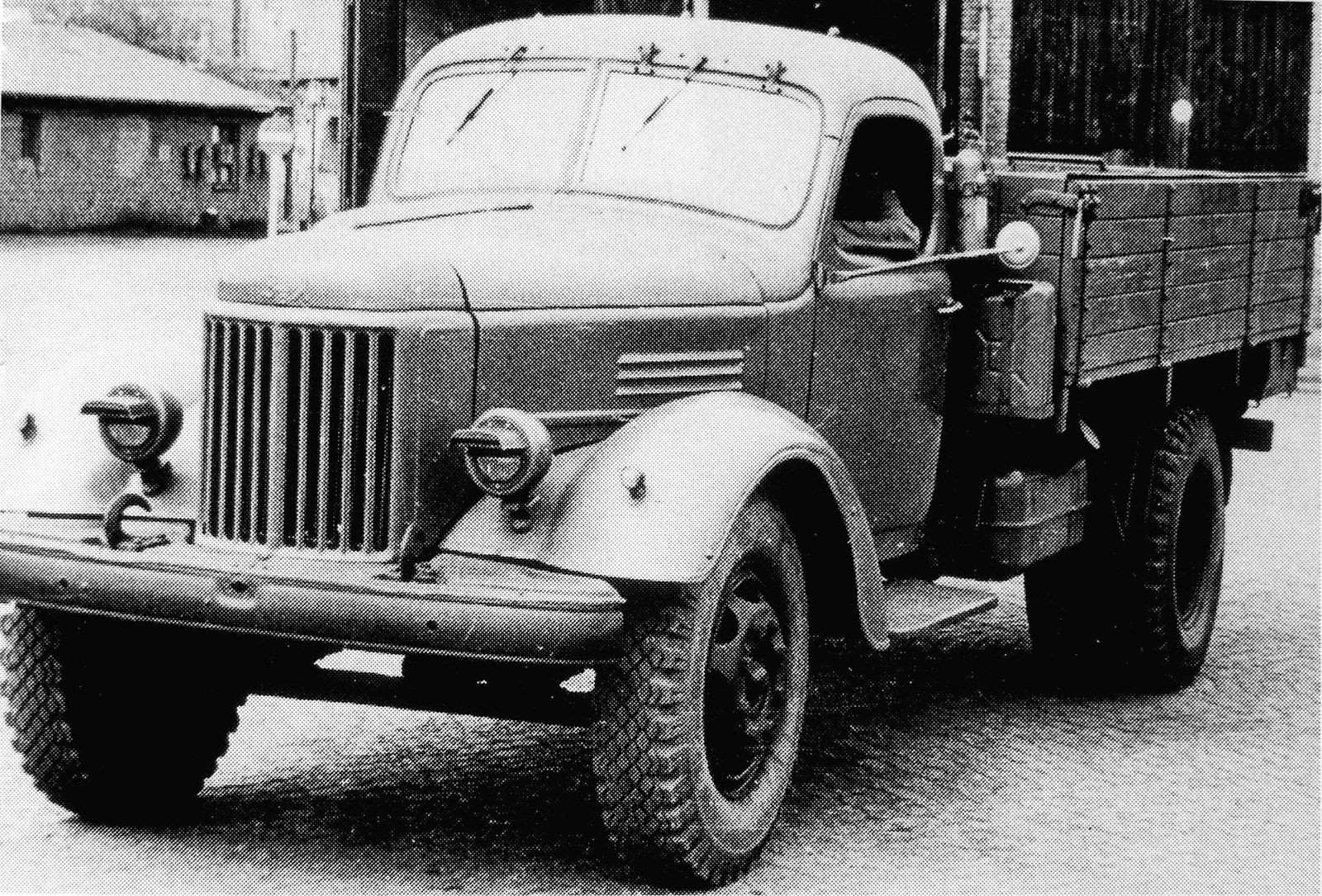

Многоцелевой грузовик ГАЗ-51 первого выпуска с деревометаллической кабиной. 1948 год

ГАЗ-51 (1945–1975 гг.)

Летом 1945 года 70-сильный ГАЗ-51 получил одобрение на передачу в производство. Его массовое изготовление развернулось в конце 1947-го. Машины первых десяти лет выпуска имели деревометаллическую кабину с фанерной обшивкой, но с 1955-го серийно выпускался вариант ГАЗ-51А с цельнометаллической кабиной и кузовом с тремя откидными бортами.

Серийный ГАЗ-51А с цельнометаллической кабиной в музее военной автомобильной техники в Рязани

Военизированный вариант ГАЗ-51Н с кузовом от вездехода ГАЗ-63. 1958 год

С 1956-го в производстве находился военизированный грузовик ГАЗ-51Н с дополнительным топливным баком и высокобортной грузовой платформой от ГАЗ-63, который пользовался успехом в Советской армии, военно-десантных войсках и в некоторых странах социализма, где буксировал пушки калибра до 38 мм.

Грузовик ГАЗ-51А воздушно-десантных войск в рязанском Музее вооружения и военной техники ВДВ

Варианты и специальное оснащение на шасси ГАЗ-51

В Советской армии и вооруженных силах союзных государств эти машины служили для перевозки нетяжёлых грузов и доставляли 9–12 человек личного состава стрелковых подразделений. В опытном порядке ГАЗ-51 пытались доставлять на транспортных самолетах и в специальных планерах, а также монтировали на них гусеничные движители.

ГАЗ-51 первого выпуска для доставки личного состава военно-морского флота СССР. 1949 год

Посадочное десантирование обычного грузовика ГАЗ-51 на транспортном планере Як-14. 1948 год

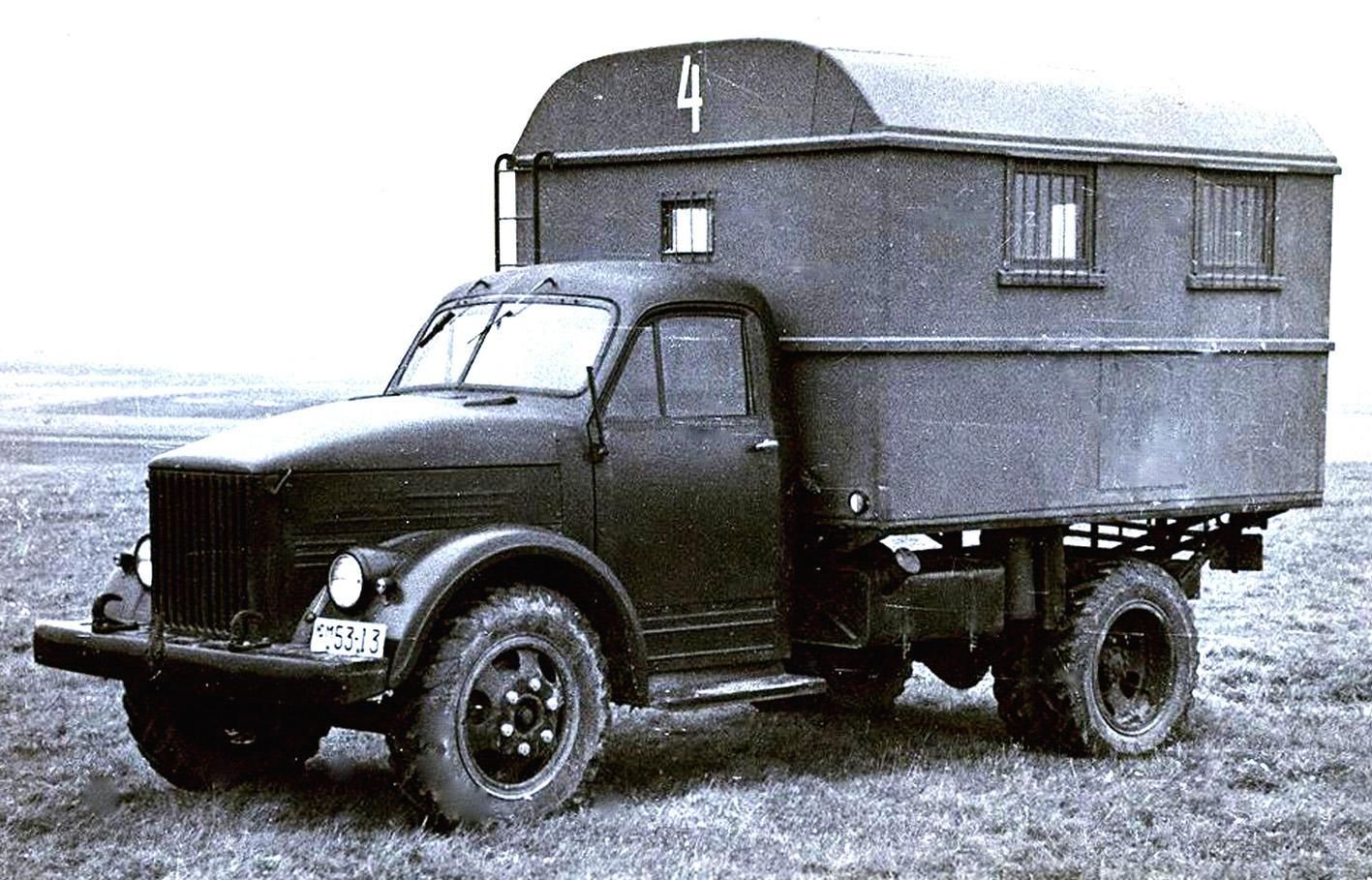

Номенклатура войсковых фургонов для ГАЗ-51/51А ограничивалась несколькими облегченными конструкциями, унифицированными с кузовами для вездехода ГАЗ-63. В лёгком фургоне АК-32 пробовали доставлять хлебобулочные изделия, медикаменты и штабное имущество, но он оказался слишком высоким и неустойчивым. Достаточно совершенный кузов КУНГ-2 также не получил рекомендации для передачи в массовое производство, а наиболее приемлемыми оказались многоцелевые обтекаемые деревометаллические кузова марки АВС.

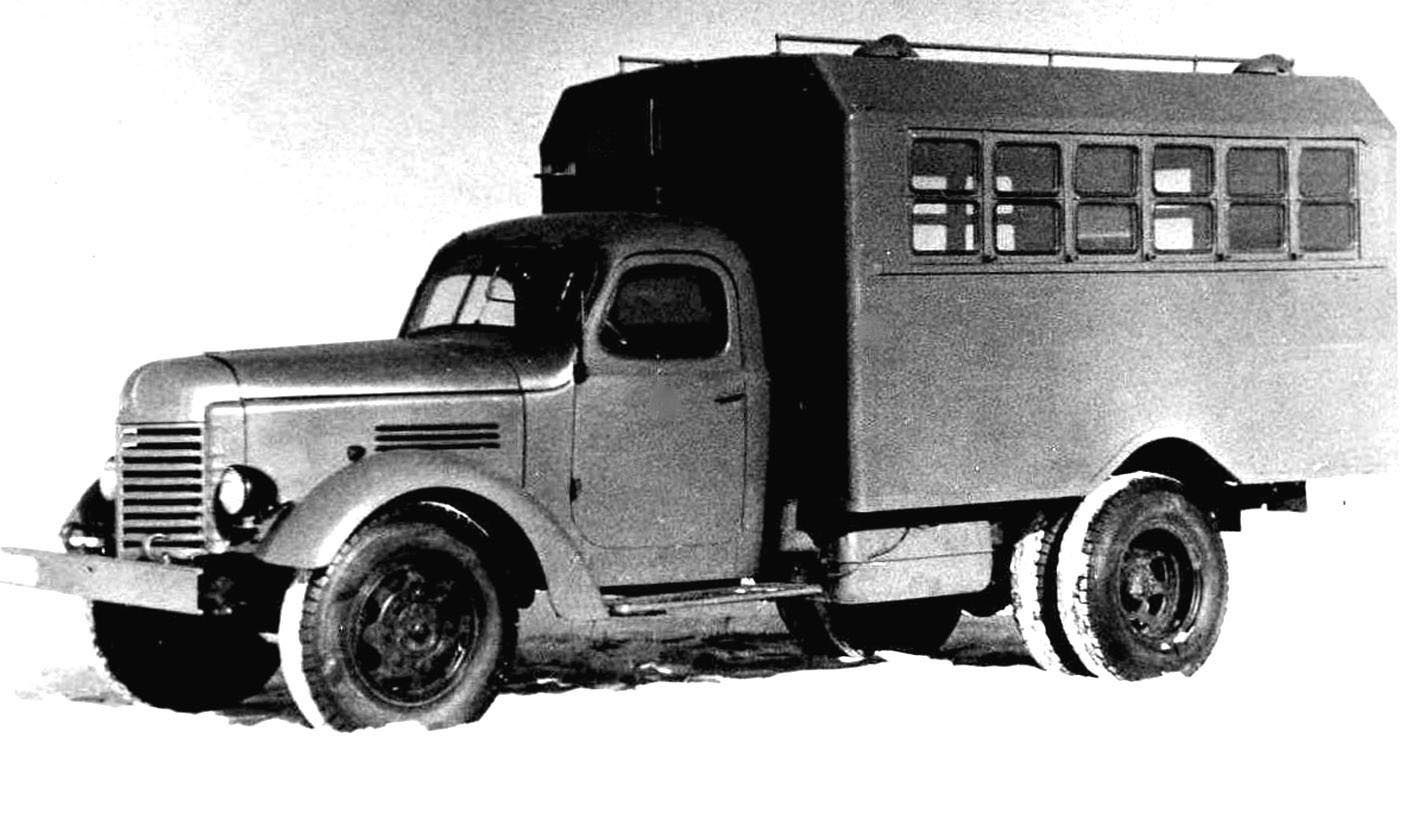

Деревянный кузов АК-32 на ГАЗ-51. 1949 год (архив 21 НИИЦ)

Каркасный кузов КУНГ-2 с деревянной обшивкой (архив 21 НИИЦ)

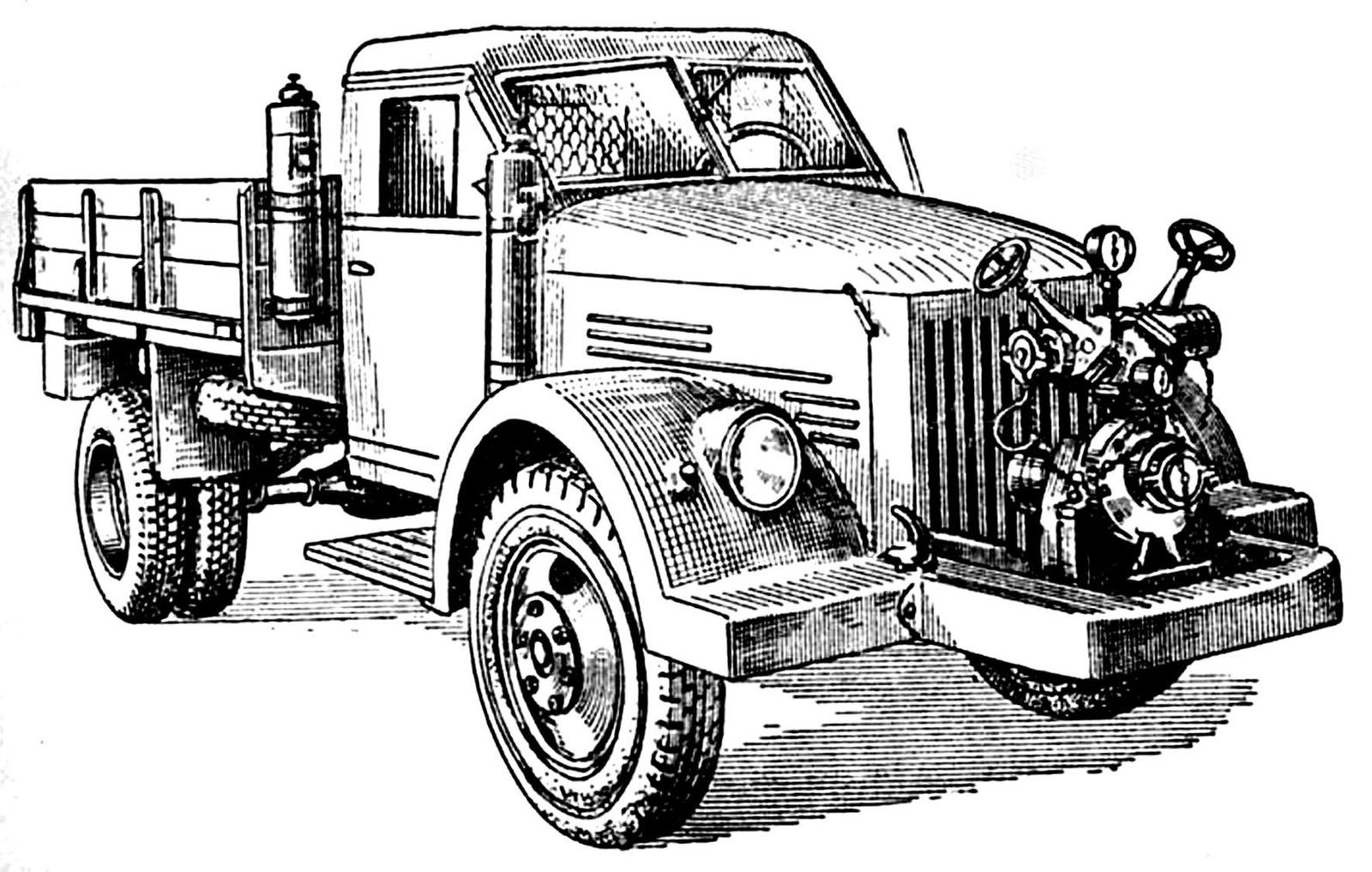

В категории автомобилей топливной службы на грузовиках семейства ГАЗ-51 монтировали станцию ПД-50 с центробежным насосом перед радиатором для перекачивания бензина из одной ёмкости в другую. Более мощной была машина ПСГ-65/130 с отдельной кабиной для управления насосной системой и подачи топлива из железнодорожных цистерн в складские ёмкости.

Бензоперекачивающая установка ПД-50 на грузовике ГАЗ-51 с открытым расположением насоса

Перекачивающая станция ПСГ-65/130 с насосным отсеком в экспозиции музея службы горючего

В эту же категорию входила автоцистерна АЦ-2-51 с эллиптической ёмкостью на две тысячи литров горючего и собственным механическим центробежным насосом. За ней последовал топливозаправщик АТЗ-2,2-51А с цистерной вместимостью 2200 литров и механическим насосом с приводом от коробки отбора мощности самосвала ГАЗ-93.

Лёгкий многоцелевой топливозаправщик АТЗ-2,2-51А на шасси ГАЗ-51А. 1965 год

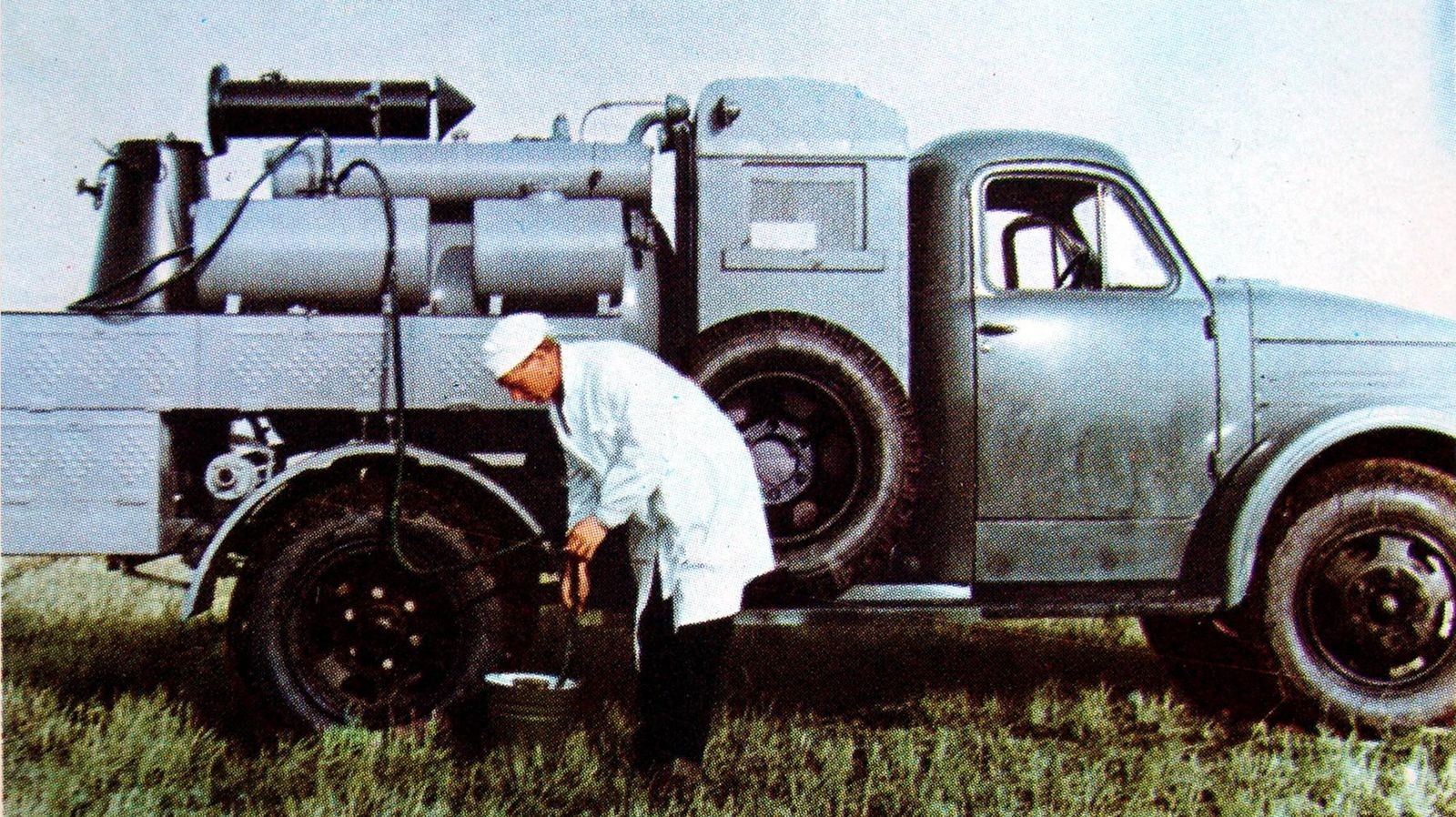

Достаточно известным был модернизированный маслозаправщик МЗ-51М, служивший для заправки горячим маслом автобронетанковой и авиационной техники в полевых условиях. Его оборудовали цистерной на 920 литров масла, ротационно-зубчатым насосом, нагревательной системой со змеевиком, насосом для подачи бензина в форсунку, жаровой и дымовой трубами.

Многоцелевой маслозаправщик МЗ-51М двойного назначения на шасси ГАЗ-51А. 1957 год

В аэродромной службе применялась передвижная установка УПГ-250ГМ для проверки и испытания бортовых гидравлических систем летательных аппаратов, оборудованная автономным силовым агрегатом, задним постом управления и боковыми ящиками с откидными лючками.

Установка УПГ-250ГМ для проверки авиационных гидросистем в вооруженных силах Финляндии

Первым аэродромным моторным подогревателем стала машина МП-300 для очистки горячим воздухом самолетных агрегатов, кабин и салонов. От коробки отбора мощности приводился вентилятор, подававший воздух в калорифер, который подогревал его до 120 градусов и подавал на пять широких рукавов для распределения по местам назначения.

Моторный подогреватель МП-300 на шасси ГАЗ-51А для разогрева агрегатов и отсеков самолетов

В химических войсках служила дезинфекционная установка ДУК-1 конструкции Комарова, применявшаяся для обработки помещений и техники специальными обеззараживающими составами. Для их приготовления имелись цистерна на 860 литров воды, котёл с форсункой для впрыскивания бензина, змеевик и дымовая труба.

Дезинфекционная машина ДУК-1 на шасси ГАЗ-51А при обработке небольших участков местности

К прочей военной автотехнике в семействе ГАЗ-51 относились радиостанция РАФ-КВ-5, дезинфекционные машины, войсковые хлебные фургоны КХА-51 и кинопередвижки.

ЗИС-150 (1948–1957 гг.)

В апреле 1948-го началось серийное изготовление четырёхтонных грузовиков ЗИС-150 с довоенным 90-сильным двигателем и горизонтальной решёткой радиатора. Сначала их оборудовали деревометаллической кабиной, заменённой вскоре на цельнометаллическую. Эти народнохозяйственные автомобили, добротно сложенные и надежные, также широко использовались в войсках.

Ранний ЗИС-150 с деревометаллической кабиной и кузовом от ЗИС-151 при транспортировке пехоты. 1950 год

Варианты и специальное оснащение на шасси ЗИС-150

В 1949–1950 годах ЗИС-150 благополучно преодолел военные испытания и в ограниченных количествах служил в Советской армии и в вооруженных силах соцстран, выполняя традиционные функции по перевозке личного состава и различных грузов.

На марше Народной армии ГДР ЗИС-150 с цельнометаллической кабиной и светомаскировочными фарами

В те же годы на ЗИС-150 было испытано несколько опытных войсковых кузовов, унифицированных с конструкциями для ЗИСа-151. Первый деревометаллический фургон АК-3 приспособили под мастерскую, а в институте «Дортранспроект» собрали два каркасно-металлических кузова МН и СУН с разными габаритами. Следом за ними появился более прочный укороченный кузов СУВ на сварном подрамнике.

Обитаемый кузов АК-3 для мастерской. 1948 год (архив 21 НИИЦ)

Укороченный металлический кузов СУН. 1951 год (архив 21 НИИЦ)

В 1953-м был разработан каркасно-деревянный фургон КУНГ-1, который оказался не приспособленным к работе автомобилей с прицепами. В 1955 году представили более удачный облегченный вариант КУНГ-1Л с каркасом из трёх склеенных реек.

Каркасно-деревянный кузов КУНГ-1. 1953 год (архив 21 НИИЦ)

Кузов КУНГ-1Л с реечными брусьями каркаса. 1955 год (архив 21 НИИЦ)

В 1948 году первой автоцистерной на шасси ЗИС-150 была машина АБЦ-3800 с ручными перекачивающими насосами для раздачи топлива. В то же время начинался серийный выпуск машины АЦ-4-150 без штатного насоса, из которой топливо выливалось самотёком. За ними последовали модернизированная войсковая машина АЦМ-4-150 и топливозаправщик ТЗ-150.

Простейшая машина АБЦ-3800 с подвешенным к цистерне ручным насосом. 1948 год

Серийная многоцелевая автоцистерна АЦ-4-150 без насосной системы. 1956 год

В 1950 году на базе ЗИС-150 был создан первый советский аэродромный командный пункт СКП-3МВ с кузовом вагоностроительного завода из ГДР со съёмным застекленным постом (фонарём) на крыше. Его использовали для наблюдения за перемещениями и полётами самолетов в зоне взлетно-посадочных полос и обеспечения телефонной, телеграфной и световой связи на аэродромах.

Аэродромная стартовая установка СКП-3МВ с кузовом вагоностроительного завода из города Вердау. 1950 год

В конце 50-х на базе ЗИС-150 был построен опытный армейский автопоезд, состоявший из седельного тягача ЗИС-120Н и одноосного полуприцепа ММЗ-584Г с арочными шинами на всех колёсах. В его грузопассажирском кузове с четырьмя продольными скамьями можно было перевезти семь тонн грузов или 52 человека личного состава.

Военные испытания тягача ЗИС-120Н с полуприцепом на арочных шинах. 1958 год (архив 21 НИИЦ)

ЗИЛ-164/164А (1957–1965 гг.)

После переименования ЗИСа в Завод имени И.А. Лихачева удалось модернизировать прежний ЗИС-150, поставив на конвейер 97-сильный грузовик ЗИЛ-164 (с 1961-го — 100-сильный ЗИЛ-164А) с отличительной вертикальной решёткой радиатора. При этом большая доля военного оборудования на их базе незаметно перешла от старых машин к новым.

Военизированный грузовик ЗИЛ-164А со светомаскировочными фарами в Народной армии ГДР. 1963 год

Военное оснащение на шасси серии ЗИЛ-164

Эти грузовики, как и их предшественник ЗИС-150, состояли в Советских Вооруженных силах и отправлялись на экспорт в союзные страны. В эту программу по-прежнему входили различные мастерские, автоцистерны, автодегазаторы и аэродромная техника.

Экспортная полевая сварочная мастерская в высоком тентованном кузове на шасси ЗИЛ-164А. 1963 год

В категории машин топливной службы состояли простейшие модернизированные топливные автоцистерны АЦ-3,8-164 двойного назначения с архаичной системой ручных перекачивающих насосов и вместительная тыловая машина АЦ-4-164 с цистерной на 4100 литров топлива, которая служила только для его перевозки и временного хранения. За ними следовали механизированная автоцистерна АЦМ-4-164 и доработанный топливозаправщик ТЗМ-164.

Автоцистерна АЦ-3,8-164А вместимостью 3800 литров топлива с ручным насосом

На вооружении войск химзащиты состояли модернизированные дегазационные машины АГВ-3В для термической очистки обмундирования и снаряжения, а также пароэлеваторные дезинфекционно-душевые установки ДДА-2 с душевыми кабинами для одновременной «бани» на 18 человек.

Машины АГВ-3В на шасси ЗИЛ-164 для дегазации имущества горячим воздухом или паром

В аэродромной службе использовалась посадочно-светомаячная станция АПМ-90 или попросту прожектор, переставленный с грузовиков ЗИС-150 и служивший для освещения взлетно-посадочной полосы и облегчения взлёта и посадки самолётов, а также для поиска различных объектов на земле и в воздухе.

Аэродромный прожектор АПМ-90 в бортовом кузове грузовика ЗИЛ-164А в польской армии

Модернизированный стартовый командный пункт СКП-9 на экранированном шасси ЗИЛ-164АД был полностью разработан и укомплектован в СССР с учётом опыта применения первой машины СКП-3.

Аэродромный командный пункт СКП-9 с кузовом КУНГ-1М и постом руководителя полётами на крыше

В отличие от неё, он размещался в военном кузове КУНГ-1М с вынесенным на левую часть крыши застеклённым фонарём и был оснащён пятью радиостанциями, светотехническими средствами, светофорами и сигнальными ракетами.

Среди прочей автотехники на ЗИСовских и ЗИЛовских шасси были аэродромные пусковые агрегаты, радиостанции средней мощности, различные лаборатории, шасси под автокраны, гидроподъёмники и так далее.

На заглавной фотографии — военизированный грузовик ГАЗ-51А, служивший в Народной армии ГДР, на фестивале старинной военной автотехники.