Прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Одним из наиболее простых по конструкции силовых агрегатов семейства воздушно-реактивных двигателей является прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). Как и у всех других ВРД, его тяга обеспечивается сгоранием топлива и образованием реактивного потока, но при этом он имеет и ряд принципиальных отличий.

Устройство ПВРД

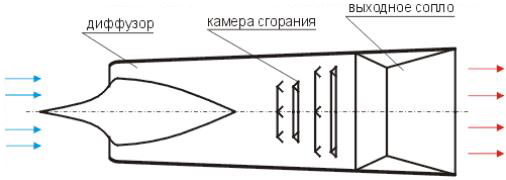

Конструкция ПВРД, как было отмечено выше, отличается лаконичностью и минимальным количеством составляющих элементов. В упрощенном варианте он состоит из диффузора, камеры сгорания и сопла, а также вспомогательных систем подачи топлива и зажигания, которые в некоторых моделях могут и отсутствовать. На первый взгляд может показаться, что собрать такой двигатель можно и самостоятельно, ведь в нем нет ничего сложного, но на самом деле это не совсем так. Эффективность работы ПВРД зависит от множества мелких нюансов, в том числе и от формы, геометрии и размеров диффузора и сопла. Эти параметры определяют тип ПВРД, его мощность и сферу применения.

Принцип работы

Работа ПВРД, как и практически всех реактивных двигателей (кроме пульсирующих ВРД), нециклична, то есть беспрерывна. Встречный поток воздуха через входное устройство попадает в диффузор, где снижает свою скорость и сжимается, превращая кинетическую энергию движения во внутреннюю. Сжатый и нагретый воздух с пониженной скоростью попадает в камеру сгорания, перемешивается с впрыснутым форсунками топливом и образует топливный заряд. Полученная горючая смесь воспламеняется от искры или при контакте с горячими стенками двигателя, в результате чего образуются продукты сгорания – газы с большим зарядом энергии. Поток расширяющихся газов проходит через сопло и выходит наружу со скоростью большей, чем скорость полета, образуя реактивную тягу.

В некоторых моделях ПВРД жидкое топливо заменяется твердым, расположенным в камере сгорания, что значительно упрощает его конструкцию. В этом случае система подачи топлива отсутствует, а само топливо представляет собой измельченный порошок бериллия, алюминия или магния, который нагревается и под влиянием температуры и кислорода постепенно окисляется.

Как легко заметить, ПВРД имеет один недостаток: он не может работать при низких скоростях или в неподвижном состоянии. Для его запуска и стабильной работы необходим достаточно мощный встречный воздушный поток, который может обеспечиваться только дополнительным ускорителем.

История создания

Конструкция и принцип работы ПВРД были разработаны и запатентованы французом Рене Лореном в 1913 году. Многих авиаконструкторов того времени привлекла простота устройства этого двигателя, возможность его использования при полетах со сверхзвуковыми скоростями и в разреженных слоях атмосферы. Первые рабочие модели были получены во Франции, США и СССР уже в 30-х годах. Начало Второй мировой войны остановило многие научные работы, но уже в конце 40-х – начале 50-х годов ученые вновь вернулись к ПВРД. Первой ракетой, оснащенной этим двигателем, стала французская Leduc 010, за которой последовали Leduc 021 и Leduc 022. Со временем эксперименты с ПВРД прекратились, а их признали бесперспективными, потому как появились более удобные в использовании и эффективные ТРД.

Среди отечественных разработок стоит отметить межконтинентальную ракету «Буря», над созданием которой работали советские конструкторы. В 1957 году она прошла первые испытания, которые выявили ряд ее недостатков, таких как проблемы с точностью поражения целей. Из современных ракет ПВРД оснащаются П-270 «Москит» и П-800 «Оникс».

Типы ПВРД

В зависимости от скорости, которую они могут развивать, ПВРД делятся на три типа:

- дозвуковые;

- сверхзвуковые;

- гиперзвуковые.

Дозвуковые ПВРД используются для полетов со скоростью, не превышающей звуковой. Они имеют наиболее простую конструкцию, описанную выше, и отличаются довольно низким КПД, что объясняется низкой степенью сжатия воздуха в диффузоре. Диапазон их скоростей находится в пределах 0,5-1М (М – число Маха), если скорость ниже, двигатель перестает работать. Низкий КПД, ограничение по скорости, необходимость первоначального разгона – все это делает дозвуковые ПВРД малоэффективными, поэтому они практически не используются.

Сверхзвуковые ПВРД развивают скорость в пределах от 1 до 5М. Их легко узнать по характерному конусу, который выступает в передней части и предназначен для скачкообразного торможения воздушного потока. Такие конусы называются центральным телом и обеспечивают внешнее сжатие. При движении на сверхзвуковых скоростях поток воздуха попадает на конусную поверхность и тормозится, причем торможение происходит в виде резкого скачка в несколько этапов (обычно не более 4-х скачков). Скорость при этом остается сверхзвуковой. Далее воздушный поток попадает в диффузор, где продолжает сжиматься и тормозиться до дозвуковой скорости.

Конусы могут заменяться плоскими входными устройствами двухмерного течения без центрального тела. Скачкообразное повышение давления в этом случае обеспечивается сложной формой внутреннего канала. Именно сверхзвуковые ПВРД нашли широкое применение в военной авиации. По своим характеристикам они сравнимы с другими типами ВРД, что в сочетании с простой конструкцией делает их незаменимыми в определенной сфере. Степень сжатия воздуха в таких двигателях сравнима со степенью сжатия в компрессорах ТРД. Правда, диапазон скоростей, на которых они достигают наибольшей эффективности, находится в узких пределах от 3 до 5М.

Гиперзвуковые ПВРД – это пока только научные разработки авиаконструкторов. На сегодняшний день еще нет ни одного экспериментального рабочего образца этих двигателей, диапазон скоростей которых должен быть выше 5М. Его принципиальное отличие от двух предыдущих типов заключается в том, что поток воздуха проходит через диффузор и камеру сгорания со сверхзвуковой скоростью. Сечение всего тракта двигателя постоянно расширяется; поток, проходя по нему, тормозится лишь частично, а при сгорании топлива дополнительно ускоряется, так что его скорость на выходе больше, чем на входе. Основной проблемой при разработке таких двигателей является организация сгорания топлива в условиях сверхзвукового воздушного потока.

Основные отличия ПВРД от других типов двигателей:

- отсутствие компрессора, как такового. Роль компрессора играет либо диффузор, либо входное устройство;

- невозможность запуска при нулевой скорости, необходимость внешнего дополнительного ускорителя;

- эффективная работа только в узких скоростных диапазонах в зависимости от типа ПВРД.

Если сравнивать рабочие характеристики ПВРД и других типов реактивных двигателей, можно сделать вывод, что дозвуковые ПВРД полностью проигрывают своим ближайшим «родственникам» по мощности и КПД. А вот сверхзвуковые модели вполне конкурентоспособные: их термический КПД выше, чем у других реактивных моторов.

Достоинства и недостатки ПВРД

К достоинствам прямоточного ВРД несомненно стоит отнести простоту конструкции и минимальное количество составляющих элементов, а значит, и сравнительно низкую себестоимость. Кроме этого:

- возможность использования двигателя при полетах на большой высоте в разреженных слоях атмосферы;

- возможность использования твердого топлива, что упрощает конструкцию;

- высокий показатель термического КПД у сверхзвуковых ПВРД, достигающий значения порядка 60%, что выше, чем у других реактивных двигателей.

Недостатки:

- двигатель не может работать при нулевой и при низкой скорости; для его работы необходимо наличие встречного воздушного потока;

- наиболее перспективные сверхзвуковые ПВРД эффективно работают только в узких скоростных диапазонах (3-5М).

Сфера применения

Использование ПВРД на пилотируемых самолетах нецелесообразно, ведь для их запуска нужны дополнительные двигатели. Намного проще сразу установить, например, ТРД. Именно поэтому их применение сводится к установке на крылатые ракеты, летающие мишени и непилотируемые самолеты, летающие со скоростью в пределах от 2 до 5М. В основном это «одноразовые» двигатели, что вполне логично, учитывая их невысокую стоимость и простую конструкцию. Запуск аппаратов с ПВРД осуществляется за счет их разгона до рабочей скорости с помощью самолетов-носителей или ракетных ускорителей.

Гиперзвуковые ПВРД планируется использовать на космических аппаратах, но пока это только теория.

Несмотря на то, что использование ПВРД в настоящее время ограничено, постоянно ведутся работы по улучшению их рабочих характеристик и созданию новых моделей.

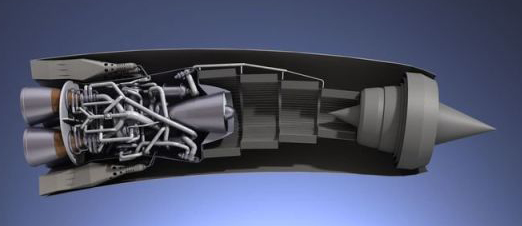

Последняя разработка является двигатель Sabre частной фирмы Reaction Engines.

Суть данного двигателя в том, что традиционные двигатели, которые сегодня применяются в авиации, для полета на гипер скоростях требуют спецрезервуаров с жидким кислородом, если самолет развивает в полете скорость более 3000 км/ч. Обыкновенный воздух на таких скоростях нагревается до очень высоких температур, порядка 1000 градусов по Цельсию, что резко понижает термическое КПД. Особенность двигателя Sabre в том, что позволяет применять атмосферный воздух вместо жидкого кислорода. Когда воздух проходит сквозь двигатель, он сжимается и разогревается, в это время он попадает в холодильник, который оснащен целой системой трубок, которые наполняются гелием эти трубки, гелий охлаждает воздух до необходимой температуры. У двигателя Sabre есть одна особенность. Он в состоянии работать в 2-х режимах: как реактивный двигатель и как ракетный двигатель. Устанавливаться он будет на самолете Skylon. Данная аппарат сможет разогнаться в атмосфере в 5 раз быстрее скорости звука и в 25 раз в открытом космическом пространстве.

Skylon готовиться как космический самолет, способный выводить спутники на низкую орбиту. При этом это будет очень выгодная технология. По словам Алана Бонда, являющегося основателем компании, суммы, которые требуются для запуска спутников и других похожих миссий, могут уменьшиться сразу на 95% в том случае, если будет налажено коммерческое производство двигателей Sabre.

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД, англоязычный термин — Ramjet) — реактивный двигатель, является самым простым в классе воздушно-реактивных двигателей (ВРД) по устройству. Относится к типу ВРД прямой реакции, в которых тяга создается исключительно за счёт реактивной струи истекающей из сопла. Необходимое для работы двигателя повышение давления достигается за счёт торможения встречного потока воздуха. ПВРД неработоспособен при низких скоростях полёта, тем более — при нулевой скорости, для выхода его на рабочую мощность необходим тот или иной ускоритель.

Содержание

История

В 1913 году француз Рене Лорен получил патент на прямоточный воздушно-реактивный двигатель. ПВРД привлекал конструкторов простотой своего устройства, но главное — своей потенциальной способностью работать на гиперзвуковых скоростях и в самых высоких, наиболее разреженных слоях атмосферы, то есть в условиях, в которых ВРД других типов неработоспособны или малоэффективны. В 1930-е годы с этим типом двигателей проводились эксперименты в США (Уильям Эвери), в СССР (Ф. А. Цандер, Б. С. Стечкин, Ю. А. Победоносцев).

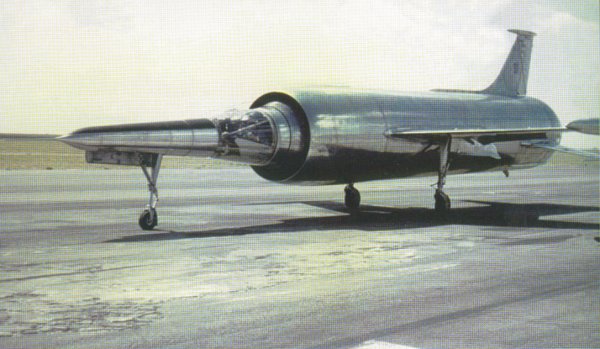

В 1937 году французский конструктор Рене Ледюк получил заказ от правительства Франции на разработку экспериментального самолёта с ПВРД. Эта работа была прервана войной и возобновилась после её окончания. 19 ноября 1946 года состоялся первый в истории полёт аппарата с маршевым ПВРД, Leduc 010. Далее в течение 10 лет было изготовлено и испытано ещё несколько экспериментальных аппаратов этой серии, в том числе, пилотируемые Leduc 021 и Leduc 022, а в 1957 году правительство Франции отказалось от продолжения этих работ — бурно развивавшееся в то время направление ТРД представлялось более перспективным.

Обладая рядом недостатков для использования на пилотируемых самолётах (нулевая тяга на месте, низкая эффективность на малых скоростях полёта), ПВРД является предпочтительным типом ВРД для беспилотных одноразовых снарядов и крылатых ракет, благодаря своей простоте, а, следовательно, дешевизне и надёжности. Начиная с 50-х годов XX века в США было создан ряд экспериментальных самолётов и серийных крылатых ракет разного назначения с этим типом двигателя.

В СССР с 1954 по 1960 гг в ОКБ-301 под руководством С.А.Лавочкина, разрабатывалась крылатая ракета «Буря», предназначавшаяся для доставки ядерных зарядов на межконтинентальные расстояния, и использовавшая в качестве маршевого двигателя ПВРД, разработанный группой М. М. Бондарюка, и имевший уникальные для своего времени характеристики: эффективная работа на скорости свыше 3М, и на высоте 17 км. В 1957 году проект вступил в стадию лётных испытаний, в ходе которых выявился ряд проблем, в частности, с точностью наведения, которые предстояло разрешить, и на это требовалось время, которое трудно было определить. Между тем, в том же году на вооружение уже поступила МБР Р-7, имевшая то же назначение, разработанная под руководством С. П. Королёва. Это ставило под сомнение целесообразность дальнейшей разработки «Бури». Смерть генерального конструктора С. А. Лавочкина в 1960 г окончательно похоронила проект. Из числа более современных отечественных разработок можно упомянуть противокорабельные крылатые ракеты с маршевыми ПВРД: П-800 Оникс, П-270 Москит.

Принцип действия

Рабочий процесс ПВРД кратко можно описать следующим образом:

- Воздух, поступая со скоростью полёта во входное устройство двигателя, затормаживается (на практике, до скоростей 30–60 м/сек, что соответствует числу Маха 0,1–0,2), его кинетическая энергия преобразуется во внутреннюю энергию — его температура и давление повышаются.

В предположении того, что воздух — идеальный газ, и процесс сжатия является изоэнтропийным, степень повышения давления (отношение статического давления в заторможенном потоке к атмосферному) выражается уравнением:

- Сжатый воздух в камере сгорания нагревается за счёт окисления подаваемого в неё топлива, внутренняя энергия рабочего тела при этом возрастает.

- Затем сначала сужаясь в сопле достигает звуковой скорости, а потом расширяясь — сверхзвуковой, рабочее тело ускоряется и истекает со скоростью большей, чем скорость встречного потока, что и создаёт реактивную тягу.

Зависимость тяги ПВРД от скорости полёта определяется несколькими факторами:

- Чем выше скорость полёта, тем больше расход воздуха через тракт двигателя, а значит, и количество кислорода, поступающего в камеру, что позволяет, увеличив расход горючего, повысить тепловую, а вместе с ней и механическую мощность двигателя.

- Чем больше расход воздуха через тракт двигателя, тем выше создаваемая им тяга, в соответствии с формулой (1). Однако расход воздуха через тракт двигателя не может расти неограниченно. Площадь каждого сечения двигателя должна быть достаточной для обеспечения необходимого расхода воздуха.

- С увеличением скорости полёта, в соответствии с формулой (6), возрастает степень повышения давления в камере сгорания, что влечёт за собой увеличение термического коэффициента полезного действия двигателя, который для идеального ПВРД выражается формулой:

- В соответствии с формулой (1), чем меньше разница между скоростью полёта и скоростью истечения реактивной струи, тем меньше тяга двигателя (при прочих равных условиях).

В общем, зависимость тяги ПВРД от скорости полёта, может быть представлена следующим образом: пока скорость полёта значительно ниже скорости истечения реактивной струи, тяга растёт с ростом скорости полёта (вследствие повышения расхода воздуха, давления в камере сгорания и термического КПД двигателя), а с приближением скорости полёта к скорости истечения реактивной струи, тяга ПВРД падает, миновав некоторый максимум, соответствующий оптимальной скорости полёта.

Тяга ПВРД

Сила тяги ПВРД определяется выражением

Где

Секундный расход воздуха:

Где

Можем определить секундный расход массы рабочего тела для идеального случая. когда горючее полностью згорает и полностью используется кислород воздуха в процессе горения:

Где

Конструкция

Конструктивно ПВРД имеет предельно простое устройство. Двигатель состоит из камеры сгорания, в которую из диффузора поступает воздух, а из топливных форсунок — горючее. Заканчивается камера сгорания входом в сопло, как правило, суживающееся-расширяющееся.

С развитием технологии смесевого твёрдого топлива, оно стало применяться в ПВРД. Топливная шашка с продольным центральным каналом размещается в камере сгорания. Рабочее тело, проходя по каналу, постепенно окисляет топливо с его поверхности, и нагревается само. Использование твёрдого топлива ещё более упрощает конструкцию ПВРД: ненужной становится топливная система. Состав смесевого топлива для ПВРД отличается от используемого в РДТТ. Если для ракетного двигателя большую часть топлива составляет окислитель, то для ПВРД он добавляется лишь в небольшом количестве для активизации процесса горения. Основную часть наполнителя смесевого топлива ПВРД составляет мелкодисперсный порошок алюминия, магния или бериллия, теплота окисления которых значительно превосходит теплоту сгорания углеводородных горючих. Примером твёрдотопливного ПВРД может служить маршевый двигатель противокорабельной крылатой ракеты П-270 Москит.

В зависимости от скорости полёта ПВРД подразделяются на дозвуковые, сверхзвуковые и гиперзвуковые. Это разделение обусловлено конструктивными особенностями каждой из этих групп.

Дозвуковые ПВРД

Дозвуковые ПВРД предназначены для полётов на скоростях с числом Маха от 0,5 до 1. Торможение и сжатие воздуха в этих двигателях происходит в расширяющемся канале входного устройства — диффузоре.

Эти двигатели характеризуются крайне низкой эффективностью. При полёте на скорости М=0,5 степень повышения давления в них (как следует из формулы 2) равна 1,186, вследствие чего их идеальный термический КПД (в соответствии с формулой (3)) составляет всего 4,76 %, а с учётом потерь в реальном двигателе эта величина становится почти равной 0. Это означает, что на скоростях полёта при M Сверхзвуковые ПВРД

Сверхзвуковые ПВРД (СПВРД) предназначены для полётов в диапазоне 1

При М=5 и Тo=273K (что соответствует 0 °C) температура заторможенного рабочего тела достигает 1638К, при М=6 — 2238К, а с учётом трения и скачков уплотнения в реальном процессе — ещё выше. При этом дальнейший нагрев рабочего тела за счёт сжигания топлива становится проблематичным из-за ограничений, накладываемых термической устойчивостью конструкционных материалов, из которых изготовлен двигатель. Потому скорость, соответствующая М=5 считается предельной для СПВРД