Устройство парового двигателя паровоза

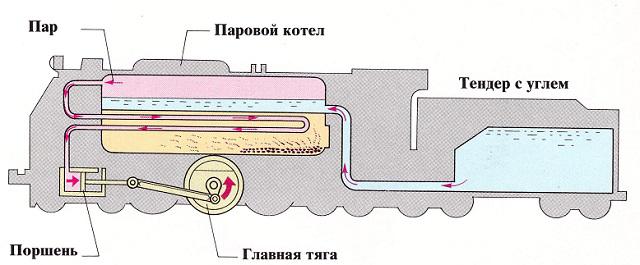

Паровоз состоит из трех основных частей, объединенных в одно целое: котла, паровой машины и экипажа. К экипажу обычно постоянно прицеплен тендер, который служит для хранения запасов топлива, воды, смазки и обтирочных материалов.

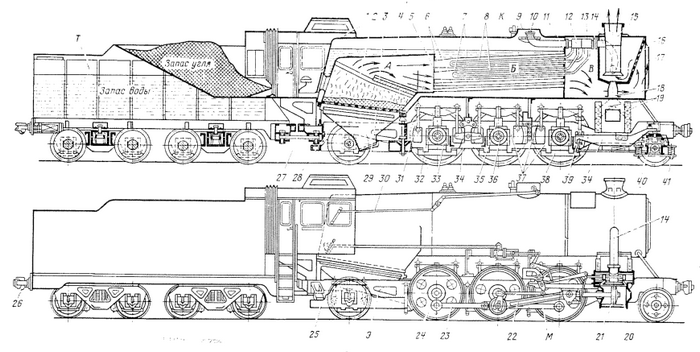

Принцип работы паровоза заключается в следующем. В части котла, называемой топкой А (рис. 1), сжигается топливо. Газы сгорания топлива, горящего на колосниковой решетке 29, огибая свод 3, опирающийся на циркуляционные трубы 2, омывают стенки огневой коробки 4 и входят через отверстия задней трубной (огневой) решетки 5 в жаровые 7 и дымогарные 6 трубы и через их стенки отдают свое тепло воде. Выйдя через отверстия передней трубной решетки 11 в дымовую коробку В, газы огибают искроотбойные щитки, проходят искрогасительную сетку 16 и выходят через дымовую трубу 15 в атмосферу. Шлак и зола проваливаются через отверстия колосниковой решетки в зольник 28. Образующийся в результате нагрева воды в котле пар собирается над водой в замкнутом стенками котла пространстве, отчего его давление постепенно растет, доходя до рабочего.

Чтобы привести паровоз в движение, открывают с помощью привода 30 регулятор 10 и пар из парового колпака 9 поступает в камеру насыщенного пара 12 коллектора пароперегревателя. Затем пар протекает по трубкам (элементам) 5 пароперегревателя, размещенным в жаровых трубах. От нагрева газами сгорания температура пара в элементах пароперегревателя повышается до 400—450°С и он с такой температурой поступает в камеру перегретого пара 13 коллектора пароперегревателя, откуда по паровпускным трубам 14 проходит к паровой машине паровоза.

В цилиндрах 20 потенциальная энергия пара превращается в механическую энергию возвратно-поступательного движения поршня 21, а связанное с ним поршневое дышло 22 и сцепные дышла 23 вращают движущие колеса 24. Отработавший в паровой машине пар выходит по паровыпускным трубам 19 в форсовой конус 18, создавая тягу газов в котле, и далее через дымовую трубу 15 вместе с газами сгорания в атмосферу.

На экипаже паровоза размещены котел, паровая машина, будка машиниста 1, а на бестендерных паровозах и баки для запасов топлива и воды. Взаимодействие движущих колес экипажа с рельсами при работе паровой машины вызывает появление силы тяги, которая по сцепке 27 между паровозом и тендером, и далее через автосцепку 26 воздействует на прицепленные к паровозу вагоны и заставляет их двигаться вместе с ним.

Для облегчения прохода и безопасности движения с высокой скоростью на кривых участках пути быстроходные паровозы снабжают передней тележкой (бегунком) 40. В паровозах большой мощности с широкой и тяжелой топкой экипаж дополняли задней (поддерживающей) тележкой 25, имеющей колеса небольшого диаметра, позволяющие разместить ее под топкой.

На анимационной схеме подробно показана работа паровоза (оригинал видео можно посмотреть на сайте разработчика: http://www.mekanizmalar.com/locomotive.html )

Паровозы, построенные для обслуживания внутризаводских и подъездных путей промышленных предприятий, тендеров не имеют (танк-паровоз).

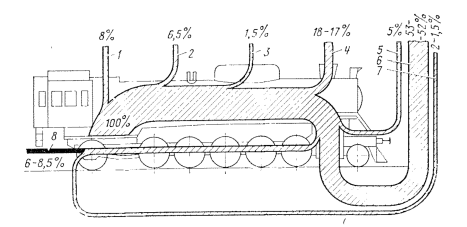

Потери в топке 1, в среднем оцениваемые в 8%, складываются из химического и механического недогорання топлива. Химический недожог объясняется невозможностью сжечь весь углерод С в окись—-С02; некоторая часть углерода, из-за недостатка воздуха, сгорает в закись углерода СО, не отдавая всего тепла, которое может выделиться при полном окислении углерода. Механический недожог складывается из уноса несгоревшпмп мелких частиц топлива из топки с потоком воздуха и газов, а также из попадания в шлак н провала через колосники в зольник некоторого количества топлива.

Служебный расход пара 2, составляющий в среднем около 6,5%, необходим для работы паровой машины углеподатчика, разбрасывания угля по колосниковой решетке, подачи воды в котел, продувки жаровых и дымогарных труб, работы паровоздушного насоса и питания турбины электрогенератора.

Потери на внешнее охлаждение котла 3, оцениваемые в среднем в 1,5%, пояснений не требуют. В зимнее время они возрастают в связи с понижением температуры окружающего котел воздуха.

Вторую по величине потерю —с уходящими газами 4 — в среднем можно принять 17—18%. Она может быть уменьшена за счет подогрева воздуха уходящими газами.

Неизбежные утечки пара 5 через сальники и различные уплотнения принимают обычно равными 5%. Однако, при тщательном уходе за паровозом и высококачественном ремонте эти потери могут быть существенно уменьшены.

Наибольшие потери составляет тот запас тепла, который заключен в покидающем паровую машину отработавшем паре 6; они составляют 52—53% и могут быть уменьшены за счет использования некоторой части отработавшего пара для подогрева питательной воды, хорошей регулировки парораспределения в грамотного управления паровозом.

Механические потери в машине и в шейках на трение 7 оцениваются в 1,5—2%. Кроме применения подшипников качения в дышловом механизме и в буксах, эти потери можно несколько уменьшить хорошим уходом, своевременным и правильным смазыванием мест трения.

Из приведенных данных явственно выделяется большое значение экономного расходования топлива.

Паровоз: устройство и принцип работы

Паровозы, устройство которых на фоне других технологий сегодня является примитивным, до сих пор применяются в некоторых странах. Они представляют собой автономные локомотивы, использующие в качестве двигателя паровую машину. Самые первые подобные локомотивы появились в XIX веке и сыграли ключевую роль в становлении экономики целого ряда стран.

Устройство паровоза постоянно совершенствовалось, в результате чего появлялись новые конструкции, которые сильно отличались от классической. Так возникли модели с шестернями, турбинами, без тендера.

Сегодня устройство паровоза можно считать устаревшим, так как еще в середине XX века были созданы тепловозы и электровозы – более экономичные локомотивы. Хотя, как уже говорилось, даже сейчас паровозы продолжают работать.

Принцип работы и устройство паровоза

Несмотря на то, что существуют разные модификации конструкций этого транспорта, все они имеют три основные части:

В паровом котле получают пар – именно этот агрегат является первичным источником энергии, а пар – основным рабочим телом. В паровой машине оно преобразуется в возвратно-поступательное механическое движение поршня, которое в свою очередь при помощи кривошипно-шатунного механизма трансформируется во вращательное. Благодаря этому колеса паровоза вращаются. Также пар приводит в движение паровоздушный насос, паротурбогенератор и используется в свистке.

Экипаж машины состоит из ходовой части и рамы и представляет собой передвижное основание. Эти три элемента являются основными в устройстве паровоза. Также к машине может примыкать тендер – вагон, который служит хранилищем угля (топлива) и воды.

Паровой котел

При рассмотрения устройства и принципа работы паровоза начинать нужно с котла, так как это первичный источник энергии и главный компонент данной машины. К этому элементу предъявляются определенные требования: надежность и безопасность. Давление пара в установке может достигать 20 атмосфер и более, что делает его практически взрывчаткой. Нарушение работы какого-либо элемента системы может привести к взрыву, что лишит машину источника энергии.

Также данный элемент должен быть удобным в управлении, ремонте, обслуживании, быть гибким, то есть уметь работать с разным топливом (более или менее мощным).

Топка

Основной элемент котла – топка, где сжигают твердое топливо, которое подается при помощи углеподатчика. Если же машина работает на жидком топливе, то его подают через форсунки. Выделяемые в результате сгорания высокотемпературные газы передают тепло через стенки огненной коробки воде. Затем газы, отдав большую часть тепла на испарение воды и нагрев насыщенного пара, выводятся в атмосферу через дымовую трубу и искрогасительное устройство.

Образованный в котле пар аккумулируется в колпаке-сухопарнике (в верхней части). При достижении давления пара свыше 105 Па, специальный предохранительный клапан его сбрасывает, выпуская избыток в атмосферу.

Горячий пар под давлением подается через трубы к цилиндрам паровой машины, где он давит на поршень и шатунно-кривошипный механизм, приводя ко вращению ведущей оси. Отработанный пар поступает в дымовую трубу, создавая разрежение в дымовой коробке, что увеличивает поступление воздуха в топку котла.

Схема работы

То есть, если описывать принцип работы обобщенно, все кажется исключительно простым. Как выглядит схема устройства паровоза, можно увидеть и на фото, размещенном в статье.

В паровом котле сжигается топливо, которое нагревает воду. Вода преобразовывается в пар, и, по мере нагрева, давление пара в системе увеличивается. Когда оно достигает высокого значения, то его подают в цилиндр, где располагаются поршни.

За счет давления на поршни осуществляется вращение оси, и колеса приводятся в движение. Излишки пара выбрасываются в атмосферу через специальный предохранительный клапан. Кстати, роль последнего исключительно важна, ведь без него котел разорвало бы изнутри. Вот так выглядит устройство котла паровоза.

Преимущества

Как и другие типы локомотивов, паровозы обладают определенными достоинствами и недостатками. Плюсы следующие:

- Простота конструкции. Из-за несложного устройства паровой машины паровоза и его котла, наладить производство на машиностроительных и металлургических заводах было несложно.

- Надежность в работе. Упомянутая простота конструкции обеспечивает высокую надежность работы всей системе. Ломаться практически нечему, из-за чего паровозы работают в течение 100 и более лет.

- Мощная тяга при трогании.

- Возможность использования разных видов топлива.

Ранее было такое понятие как «всеядность». Оно применялось к паровозам и определяло возможность использовать древесину, торф, уголь, мазут в качестве топлива для этой машины. Иногда локомотивы отапливали отходами производства: разными опилками, зерновой шелухой, щепой, бракованным зерном, отслужившими смазочными материалами.

Конечно, тяговые возможности машины при этом снижались, однако это в любом случае позволяло экономить солидные средства, так как классический уголь стоит дороже.

Недостатки

Без недостатков тоже не обошлось:

- Низкий КПД. Даже на самых совершенных паровозах КПД составлял 5-9%. Это и логично, учитывая невысокий КПД самой паровой машины (около 20%). Неэффективность сгорания топлива, большие теплопотери при передаче тепла пара от котла к цилиндрам.

- Необходимость в огромных запасах топлива и воды. Особенно актуальной эта проблема становилась при эксплуатации машин в условиях засушливой местности (в пустынях, к примеру), где сложно раздобыть воду. Конечно, немного позже придумали паровозы с конденсацией отработанного пара, однако это не решало проблему полностью, а лишь упрощало ее.

- Пожароопасность, объясняемая открытым огнем сгорающего топлива. Этого недостатка нет на бестопочных паровозах, но дальность их следования ограничена.

- Дым и копоть, выбрасываемая в атмосферу. Серьезной эта проблема становится при движении паровозов в черте населенных пунктов.

- Тяжелые условия для бригады, которая обслуживает машину.

- Трудоемкость ремонта. Если в паровом котле что-то выходит из строя, то ремонт осуществляется долго и требует вложения средств.

Несмотря на недостатки, паровозы очень ценились, так как их использование существенно подняло уровень промышленности в разных странах. Конечно, сегодня применение подобных машин не актуально, в силу наличия более современных двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей. Тем не менее, именно паровозы положили начало созданию железнодорожного транспорта.

В заключение

Теперь вы знаете устройство двигателя паровоза, его особенности, плюсы и минусы эксплуатации. Кстати, сегодня на железнодорожных магистралях слаборазвитых стран (например, на Кубе) эти машины до сих пор применяются. До 1996 года они использовались и в Индии. В европейских странах, США, России этот вид транспорта существует лишь в виде памятников и музейных экспонатов.

Как устроен и работает паровоз. Часть 1

Опубликовано 26.06.2020 · Обновлено 04.02.2021

Коснемся прародителя всей славной семьи локомотивов – Паровоза. Итак, если вы думаете, что этот экземпляр уже далеко в прошлом, то вы ошибаетесь.

В настоящее время паровозы еще активно работают на многих железных дорогах мира, даже в таких передовых странах, как США, Китай, Канада. Встречаются они и у нас во главе ретро-поездов. Много паровозов стоит и на базах запаса в законсервированном состоянии на случай непредвиденных обстоятельств.

Устройство паровоза

Паровоз – это мобильный локомотив, приводимый в движение силой пара. А где же его берут? Пар образуется в паровом котле, а для этого в котел подается вода, разогреваемая огнем, горящим внизу в топке. Это основа паровоза. Котел имеет в своем составе топку, в верхней части которой греется вода, дымогарные трубы, жаровые трубы, сухопарники, дымовую коробку.

Котел опирается на экипажную часть. Пар, получаемый в котле направляется по паропроводам в паровую машину. Паровая машина через кривошипно-шатунный механизм соединена с ведущими колесами, закрепленными на оси. Ведущие колеса, через кривошип, соединены с паровой машиной главным дышлом, а остальные колеса соединяются с ведущими колесами системой прицепных дышел, чтобы также участвовать в тяге.

Управление паровозом осуществляется из будки машиниста. Для хранения запасов угля и воды к паровозу прицеплен тендер.

Итак, уголь поступил в топку из тендера (на ранних моделях уголь закидывался в топку вручную, помощником машиниста, кочегар отвечал за тендер и подачу угля к лотку, откуда помощник брал его лопатой). На более поздних конструкциях устанавливались автоматические углеподатчики (стокеры), вал которых приводился в движение силой пара. Уголь хорошо горит, вода, поступившая из тендера, путем перекачки инжекторами, закипела, что дальше?

Чтобы пар с полной силой двигал поршни паровой машины он должен быть перегретым, т.е., вода должна закипеть не при 100 градусах Цельсия, как обычно, а при 200 и даже более. Это достигается путем создания в котле избыточного давления. Топка обмуровывается огнестойким кирпичом, уголь подается на колосниковую решетку, на которой и происходит горение.

Непосредственно топка (огневая коробка) имеет стальной кожух, тем самым между топкой и кожухом есть пространство, заполненное водой, где она и греется. Топка с кожухом соединены посредством стальных стержней – топочных связей по всему своему периметру. Конструкция топки опирается на раму паровоза. Все продукты сгорания уходят через дымогарные трубы в дымовую коробку, а оттуда через трубу в атмосферу.

Для перегревания пара существуют трубы жаровые, они также находятся в котле, но дополнительно подогревают пар, эти устройства называются пароперегревателями. Топка работает в очень тяжелом режиме: температура сгорания топлива может составлять до 1600 градусов, вода закипает при температуре 200 и более градусов, давление пара достигает десятков атмосфер.

В топке имеется шуровочное отверстие, через которое происходит загрузка угля и контроль за состоянием горения топлива и внутренних узлов топки. Данное отверстие закрыто створками, которые открываются вручную посредством рычага и автоматически (силой пара или воздуха). Пар из котла поступает в сухопарники (эти устройства можно видеть на крыше котла, в виде таких больших, как бы сказать, кастрюль). В сухопарниках пар оставляет излишнюю влагу, а оттуда по паропроводам поступает в цилиндры паровой машины, к ее поршням, через цилиндр золотников.

Паровая машина

Паровая машина имеет цилиндры силовых поршней и над ними расположены цилиндры поменьше – для золотников. Из цилиндров золотниковых, пар, через два канала, поступает в цилиндр главного поршня, с одного или другого торца, двигая тем самым поршень, в ту или другую стороны.

А как это достигается?

Конечно, посредством расположенных в верхнем цилиндре золотников. Золотник представляет из себя два небольших поршня, расположенных на одном штоке, с обоих его сторон, скажем так, в виде гантели. Золотники передвигаются взад и вперед, перекрывая своим поршнем один канал для подачи пара и открывая другой, обеспечивая тем самым, возвратно-поступательные движения главного поршня. Как это происходит мы рассмотрим далее.

Поршень также располагается на штоке, один конец которого входит в зацепление с ведущим дышлом. Цилиндры паровой машины расположены с обоих сторон паровоза. Отработанный в цилиндрах пар выпускается через специальные клапаны, расположенные снизу с обоих концов цилиндра в атмосферу.

Движение паровоза

Теперь нам остается подать пар в цилиндры и ехать. Но ехать еще рано. Необходимо выбрать направление движения нашего паровоза, так сказать, отреверсировать. Как это достигается?

Мы уже коснулись такого понятия, как, кривошипно-шатунный механизм, так вот, все это его работа. Для изменения направления движения паровоза включается в работу кулисный механизм с сервомотором. Сервомотор представляет из себя обычный цилиндр, в нем находится поршень со штоком. Сервомотор переводится силой сжатого воздуха или силой пара, располагается, как правило, с правой стороны над экипажной частью. Управляет им машинист, посредством рычага реверса. Шток сервомотора соединен с верхней частью кулисы, согнутой в виде полумесяца деталью, с прорезью.

Сама кулиса закрепляется посредине к раме паровоза. В этой прорези находится устройство, называемое, кулисный камень. Кулисный камень передвигается в пазах кулисы, он соединен тягой со штоком золотников. Нижняя часть кулисы тягой соединяется с кривошипом главного ведущего колеса, на котором расположен эксцентрик. Таким образом шток сервомотора разворачивает кулису, в ней, вверх или вниз, перемещается кулисный камень, который своей тягой переводит золотники в одно из положений, необходимое для движения в ту или другую сторону, открывая тем самым нужный паропроводный канал над одной из сторон главного поршня. Другой тягой, расположенной в нижней части кулисы, переводится кривошип с эксцентриком, в сторону нужного направления движения.

Но это еще не все функции кулисного механизма, он очень важен, далее мы рассмотрим еще одну главную его функцию.

Ну теперь-то можно ехать? Попробуем. На торце котла, со стороны машиниста расположен регулятор, именно им регулируется подача пара в цилиндры. Это рычаг с рукояткой, имеющей фиксатор, расположенный на зубчатом секторе. Верхняя его часть тягой соединена со специальной заслонкой, расположенной в сухопарнике, которая регулирует величину подачи пара. Итак, паровоз отреверсирован, пар у нас есть, все, можно ехать.

Машинист переводит регулятор в первое положение, заслонка в сухопарнике открывается и пар пошел в цилиндры, через золотники, к главным поршням. Паровоз двинулся в нужную нам сторону.

Так вот, теперь уже кривошип главного колеса, вращаясь передвигает нижнюю часть кулисы, а эта нижняя часть, как нам уже известно, соединена со штоком золотников, посредством кулисного камня с тягой. Система парораспределения работает, золотники, соединенные тягой с кривошипом, двигаются взад и вперед, подавая пар то в один, то в другой канал цилиндра главного поршня, он перемещается и посредством штока перемещает главное (ведущее) дышло.

Так паровоз и движется. Главные колеса соединены с другими прицепными дышлами, таким образом работают на движение все колеса паровоза. Необходимо отметить, что шток поршня соединяется с ведущим дышлом посредством специального механизма – крейцкопфа.

Крейцкопф (ползун) – это деталь вышеописанного кривошипно-шатунного механизма, который совершает по неподвижным направляющим возвратно-поступательное движение. Применение крейцкопфа позволяет разгрузить поршень со штоком от действия силы нагрузки, в этом случае ее действие переносится на крейцкопф. Дополнительно создается вторая рабочая полость в цилиндре под поршнем. Таким образом один конец ведущего дышла закреплен в крейцкопфе, а второй посажен на кривошип.

Все ведущие колеса паровоза исполняются для облегчения веса с вырезами в виде спиц или отверстий. Обязательно эти колеса имеют противовесы.

Как правило бандажи главных колес не имеют гребней (безгребневые), это сделано для улучшения прохождения (вписывания) паровозом кривых.

На верхней части цилиндров паровой машины установлены пресс-масленки, для смазывания трущихся частей кривошипно-шатунного механизма. Сжатый воздух, необходимый для работы автотормозов состава и нужд самого паровоза получается в паровоздушном насосе, типа тандем компаунд. Расположен данный насос, как правило, в передней части паровоза, в зависимости от конструкции паровоза. Из насоса сжатый воздух поступает в главные резервуары, расположенные под котлом паровоза. Перед троганием с места цилиндры паровоза продуваются паром, для удаления влаги, во избежание гидравлического удара.