Устройство батарейной системы зажигания автомобиля

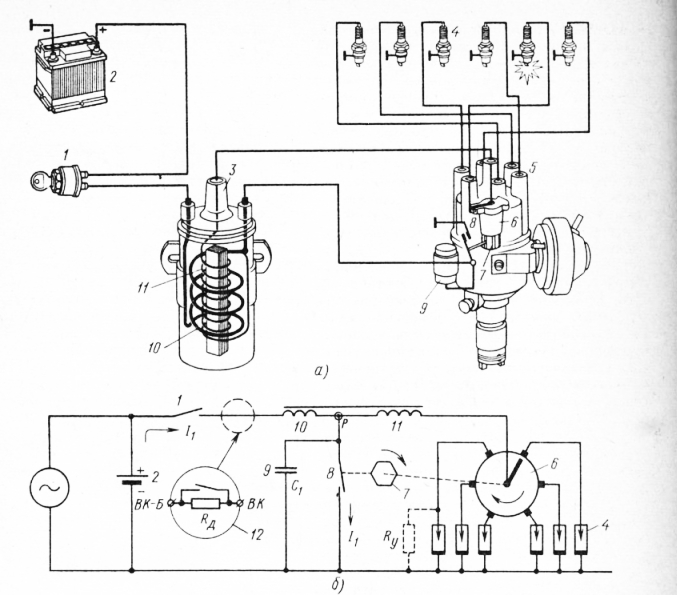

Батарейная система зажигания состоит из катушки зажигания, прерывателя-распределителя, искровых свечей и выключателя зажигания. Система зажигания получает питание от аккумуляторной батареи или генератора. Катушка зажигания, прерыватель-распределитель и свечи соединены между собой проводами высокого напряжения.

При включении выключателя зажигания и замыкании контактов прерывателя в первичной цепи начинает проходить ток.

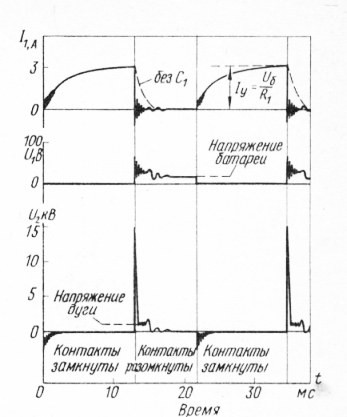

Катушка зажигания обладает значительной индуктивностью, поэтому сила тока, нарастает до установившегося значения не мгновенно, а спустя определенный период времени, так как быстрому увеличению тока препятствует э. д. с. самоиндукции катушки.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В момент размыкания контактов прерывателя ток, быстро падает до нуля и созданное им магнитное поле исчезает. При этом в результате изменения (уменьшения) магнитного поля во вторичной обмотке катушки зажигания индуктируется э. д. с.

Величина э. д. с. вторичной обмотки будет тем выше, чем больше скорость исчезновения магнитного потока или, что то же, тока. Однако з. д. с. первичной обмотки з момент размыкания контактов прерывателя поддерживает ток, вследствие чего между контактами возникает искра, вызывающая их подгорание (так называемая электрическая эрозия контактов). Для устранения этого явления параллельно контактам прерывателя подключается конденсатор С.

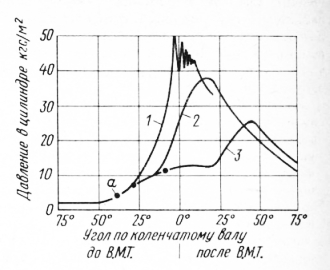

Характер изменения тока в момент размыкания контактов прерывателя при наличии и отсутствии конденсатора С, показан на рис. 59. На этом же графике представлено изменение напряжения в первичной цепи U, при размыкании контактов прерывателя и проскакивания искры в свече. Э. д. с. вторичной обмотки создает между электродами свечи вторичное напряжение U,. Когда напряжение U2 достигнет величины, достаточной для пробоя воздушного зазора, между электродами свечи возникнет искра, которая подожжет горючую смесь в цилиндрах двигателя.

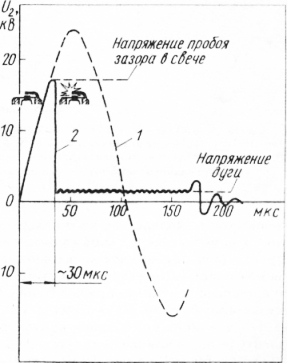

На рис. 1 изображены кривые изменения вторичного напряжения при отсутствии искрового разряда, когда, например, при работающем двигателе провод высокого напряжения отсоединен от свечи и при пробое воздушного зазора в свечей. Такой характер кривых вторичного напряжения можно увидеть на осциллографе диагностических стендов для проверки систем зажигания. Напряжение, необходимое для пробоя воздушного зазора свечи, так называемое пробивное напряжение, не постоянно и зависит от многих факторов. Основными из них являются: величина зазора между электродами свечи, температура электродов свечи и горючей смеси, давление, форма электродов и их полярность. Поэтому пробивное напряжение во многом зависит от режима работы двигателя. У двигателя, работающего на большой частоте вращения с полной нагрузкой, пробивное напряжение минимальное (4—5 тыс. В), а при пуске холодного двигателя — максимальное (9—12 тыс. В). При пуске двигателя катушка зажигания питается от аккумуляторной батареи, напряжение которой понижено из-за потребления стартером большого тока. Пониженное напряжение на катушке зажигания в момент пуска двигателя приводит к снижению тока, и напряжения U2. Для устранения этого явления в некоторых катушках зажигания применяется добавочный резистор, включенный последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания. В этом случае первичная обмотка катушки зажигания рассчитывается на напряжение 7—8 В, а остальное напряжение источника питания гасится в добавочном резисторе. При пуске двигателя добавочный резистор Ra закорачивается контактами, установленными на реле включения стартера (или тяговом реле), и, несмотря на снижение напряжения батареи, первичная обмотка катушки зажигания получает необходимое для ее нормальной работы напряжение.

При увеличении частоты вращения двигателя число прерываний первичной цепи в единицу времени растет, а время замкнутого состояния контактов прерывателя уменьшается.

Это в свою очередь приводит к снижению тока, так как он не успевает за время замкнутого состояния контактов увеличиться до своего установившегося значения.

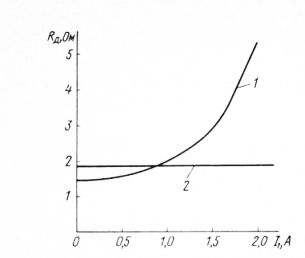

На рис. 4 показано изменение сопротивления резистора в зависимости от проходящего по нему тока. Так как резистор включен последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания, общее сопротивление первичной цепи будет изменяться в зависимости от силы тока в цепи.

При малой частоте вращения коленчатого вала, когда сила тока, успевает достигнуть установившегося значения, вариатор действует эффективно, так как его сопротивление имеет максимальную величину. При большой частоте вращения, когда сила тока, невелика, он ограничивает ее в меньших пределах. Таким образом, резистор (вариатор) несколько уменьшает основной недостаток системы батарейного зажигания — снижение вторичного напряжения U2 с увеличением частоты вращения двигателя.

Момент зажигания рабочей смеси. Сгорание рабочей смеси в цилиндре двигателя происходит не мгновенно, а в течение определенного времени. Мощность, экономичность, нагрев, износ двигателя и токсичность отработавших газов во многом зависят от выбора момента зажигания рабочей смеси. Момент зажигания рабочей смеси определяется по углу поворота коленчатого вала двигателя от момента проскакивания искры до положения, при котором поршень находится в в. м. т. Этот угол называется углом опережения зажигания.

На рис. 5 показано изменение давления в цилиндре двигателя в зависимости от угла опережения зажигания. При раннем зажигании резко возрастает давление в цилиндре, препятствующее движению поршня. Это ведет к снижению мощности и экономичности двигателя и увеличению токсичности, а также его перегреву и появлению детонационных стуков (зубцы на кривой). Также ухудшается приемистость и наблюдается неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода.

При позднем зажигании горение смеси происходит при движении поршня после в.м.т. Давление газов не сможет достигнуть необходимой величины, мощность и экономичность двигателя снизятся. Наблюдается перегрев двигателя, так как температура выхлопных газов повышается. Оптимальное протекание процесса сгорания смеси в цилиндре двигателя происходит в том случае, когда угол опережения зажигания соответствует кривой.

Из этого следует, что угол опережения зажигания должен регулироваться автоматически с учетом скоростного и нагрузочного режимов двигателя.

Время, отведенное в рабочем цикле двигателя на сгорание рабочей смеси (время движения поршня в районе в. м. т.), с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя уменьшается, а скорость сгорания смеси изменяется очень мало. Поэтому с увеличением частоты вращения необходимо увеличивать угол опережения зажигания. При постоянной частоте вращения коленчатого вала и увеличении нагрузки двигателя уменьшается количество остаточных газов в рабочей смеси, скорость сгорания рабочей смеси увеличивается, что требует уменьшения угла опережения зажигания.

Устройство батарейной системы зажигания автомобиля

Батарейная система зажигания

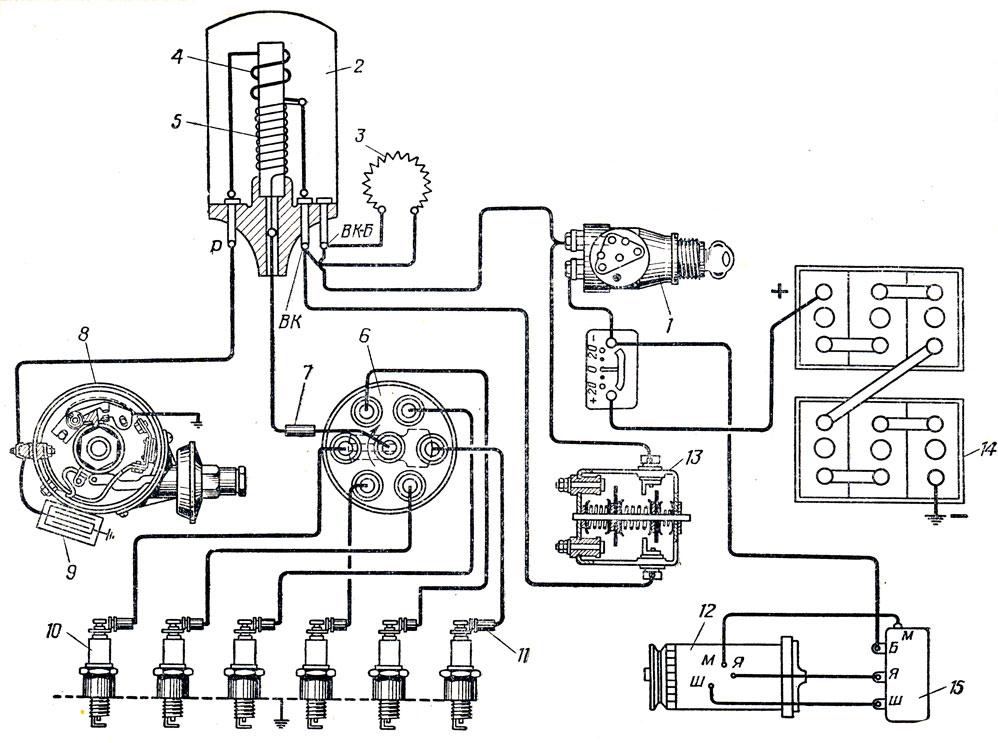

В батарейную систему зажигания входят следующие приборы (рис. 58): источники тока (батарея 14 и генератор 12), катушка зажигания 2, прерыватель 8 тока низкого напряжения, распределитель б, искровые зажигательные свечи 10, включатель зажигания 1 и соединительные, провода низкого и высокого напряжения.

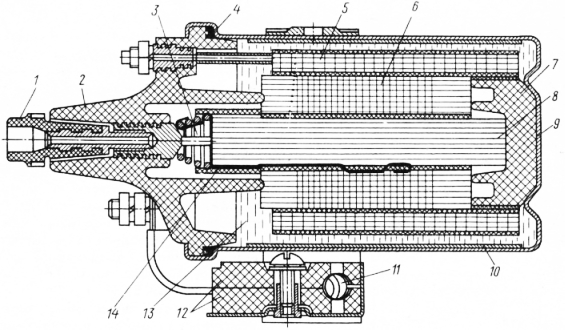

Катушка зажигания

Катушка зажигания совместно с прерывателем преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения.

Она состоит из сердечника, набранного из отдельных пластин трансформаторной стали, первичной 4 (рис. 58) и вторичной 5 обмоток, стального кожуха и карболитовой крышки. Последовательно с первичной обмоткой включен вариатор 3 (добавочное сопротивление).

В момент размыкания контактами прерывателя первичной цепи во вторичной обмотке катушки индуктируется ток высокого напряжения, который с увеличением оборотов двигателя снижается.

Снижение тока высокого напряжения объясняется следующим: с увеличением числа оборотов вала двигателя контакты прерывателя замыкают первичную цепь на меньший отрезок времени и ток в ней не успевает достичь своего установившегося значения (в момент замыкания контактов ЭДС самоиндукции направлена против основного тока и тормозит его нарастание); поэтому ток в первичной обмотке катушки снижается, а следовательно, уменьшается и напряжение вторичной обмотки.

Вариатор (добавочное сопротивление) несколько улучшает характеристику и увеличивает диапазон оборотов бесперебойной работы системы зажигания. Он выполнен из мягкой стали и в зависимости от температуры меняет свое сопротивление.

Рис. 58. Схема системы зажигания: 1 — включатель зажигания; 2 — катушка зажигания; 3 — вариатор; 4 — первичная обмотка катушки зажигания; 5 — вторичная обмотка катушки зажигания; 6 — распределитель; 7 и 11 — подавительные сопротивления; 8 — прерыватель; 9 — конденсатор; 10 — искровая зажигательная свеча; 12 — генератор; 13 — включатель стартера; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — реле-регулятор

При малых оборотах коленчатого вала двигателя, так как контакты прерывателя долгое время остаются замкнутыми, ток в первичной цепи зажигания возрастает и вариатор, сильно нагреваясь, повышает сопротивление цепи. Этим ограничивается величина тока в первичной цепи, а следовательно, и нагрев катушки.

При увеличении числа оборотов коленчатого вала двигатели ток в первичной цепи понижается; следовательно, вариатор нагревается меньше и сопротивление его уменьшается. При этом ток в первичной обмотке катушки зажигания, а следовательно, и напряжение во вторичной обмотке не будут резко снижаться.

При запуске двигателя стартером вариатор через включатель 13 стартера закорачивается; этим достигается уменьшение сопротивления первичной цепи и повышение напряжения во вторичной.

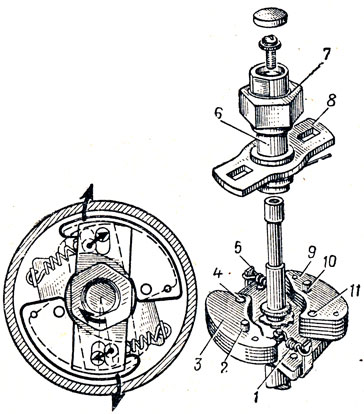

Прерыватель-распределитель

Прерыватель-распределитель замыкает и размыкает первичную цепь и распределяет ток высокого напряжения по искровым зажигательным свечам в соответствии с порядком работы двигателя.

Он состоит из прерывателя, распределителя тока высокого напряжения, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания и приспособления для ручной регулировки опережения зажигания (октан-корректора).

Наиболее ответственные детали в прерывателе — контакты и рычажок с пружиной.

Зазор между контактами должен быть 0,35 — 0,45 мм, так как иначе нарушится нормальная работа двигателя. При увеличении зазора уменьшается время, в течение которого контакты замкнуты, а следовательно, уменьшается ток в первичной цепи и напряжение во вторичной. При уменьшении зазора увеличивается искрение между контактами при их размыкании; в результате ток в первичной обмотке убывает медленно и напряжение во вторичной обмотке катушки снижается.

Конденсатор

Конденсатор 9 (рис. 58) повышает напряжение во вторичной обмотке катушки и устраняет искрение между контактами прерывателя при их размыкании. Он включается параллельно контактам прерывателя.

При размыкании контактов прерывателя в первичной обмотке индуктируется ток самоиндукции, который направлен в сторону основного тока. Ток самоиндукции, ЭДС которого равна 300 — 350 в, вызывает искрение между контактами и тем самым задерживает исчезновение первичного тока и магнитного поля, созданного этим током. При наличии же конденсатора токи самоиндукции при размыкании контактов устремляются в обкладки конденсатора и заряжают его.

После заряда конденсатор начинает разряжаться через первичную обмотку в направлении, обратном основному току. Этот импульс тока и ускоряет исчезновение магнитного поля катушки, вследствие чего напряжение во вторичной обмотке увеличивается.

Емкость автомобильных конденсаторов должна быть 0,19 — 0,25 микрофарады. Если емкость конденсатора велика, он заряжается долго, медленно разряжается и напряжение во вторичной обмотке снижается. Если емкость конденсатора недостаточна, то между контактами прерывателя наблюдается искрение и напряжение во вторичной обмотке также не достигнет полной величины.

Искровые зажигательные свечи

Искровые зажигательные свечи предназначены для зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя при помощи искрового разряда между электродами свечи. На современных двигателях устанавливаются свечи неразборной конструкции.

Свечи в процессе работы подвергаются высокому давлению, переменному нагреву и находятся под воздействием высокого напряжения.

Наиболее ответственная деталь свечи — изолятор, который должен обладать высокой механической и электрической прочностью.

Для нормальной работы свечи температура нижней части ее изолятора (юбочки) должна быть 400 — 500°. Эта температура называется температурой самоочищения свечи. Если температура будет ниже, то свеча покроется нагаром вследствие неполного сгорания попадающего на свечу масла. В случае повышения температуры до 800° возникнет калильное зажигание, т. е. воспламенение рабочей смеси от соприкосновения с накаленным изолятором.

Нормальная температура юбочки изолятора будет в том случае, если отводимое свечой тепло будет соответствовать количеству подводимого тепла.

Теплоотдача свечи зависит от длины юбочки изолятора: чем она короче, тем теплоотдача больше, и наоборот, чем юбочка длиннее, тем теплоотдача происходит медленнее. Свечи с короткой юбочкой изолятора называют «холодными», а свечи с длинной юбочкой — «горячими». «Холодные» свечи следует применять на двигателях с высоким тепловым режимом, а «горячие» — на двигателях с низким тепловым режимом.

Маркировка искровых зажигательных свечей определяется ГОСТ 2043 — 54 и обозначает: первая буква — диаметр резьбы ввертной части корпуса (М-18 мм, А-14 мм и Т-10 мм); следующие за ней цифры — длину нижней конической части (юбочки) изолятора в миллиметрах; буква, следующая за цифра-Ми, -материал изолятора (Г -глинозем, У — уралит, К — кристаллокорунд). Например, М12У — это свеча, имеющая нарезную часть диаметром 18 мм, юбочку длиной 12 мм и изолятор из уралита; А14К — свеча, имеющая нарезную часть диаметром 14 мм, юбочку длиной 14 мм и изолятор из кристаллокорунда.

Длина ввертной части корпуса определяется ГОСТ: для диаметра 10 мм — 7 мм, для диаметра 14 мм — 11 мм и для диаметра 18 мм — 12 и 20 мм.

Регулирование опережения зажигания

Рабочая смесь в цилиндрах двигателя сгорает не мгновенно, а в течение некоторого времени. Поэтому для получения максимальной мощности и экономичности двигателя подавать искру в его цилиндры следует до прихода поршня в в. м. т., т. е. с некоторым опережением.

Угол опережения зажигания зависит от числа оборотов двигателя. С увеличением числа оборотов вала двигателя угол опережения надо увеличивать, так как время, приходящееся на каждый такт рабочего процесса, уменьшается, а период задержки воспламенения смеси почти не изменяется. При уменьшении числа оборотов вала двигателя угол опережения зажигания необходимо уменьшать.

Рис. 59. Центробежный регулятор: 1 и 5 — пружины грузиков; 2 и 10 — пальцы грузиков; 3 и 9 — грузики; 4 и 11 — штифты; 6 — втулка; 7 — кулачок; 8 — траверса

Автоматически угол опережения зажигания в зависимости от числа оборотов регулируется центробежным регулятором. При увеличении числа оборотов грузики 3 и 9 (рис. 59), установленные на штифтах 4 и 11, под действием центробежных сил раздвигаются и через траверсу 8, в прорези которой входят пальцы 2 и 10 грузиков, поворачивают втулку 6 с кулачком 7 по направлению вращения кулачка; размыкание контактов при этом происходит раньше, т. е. угол опережения увеличивается.

При уменьшении числа оборотов грузики под действием пружин 1 и 5 возвращаются в исходное положение, поворачивая втулку с кулачком в сторону, противоположную вращению кулачка; угол опережения уменьшается.

Кроме того, угол опережения зажигания зависит от нагрузки на двигатель (степени открытия дроссельной заслонки).

С уменьшением открытия дроссельной заслонки ухудшаются наполнение цилиндров и очистка их от отработавших газов; рабочая смесь больше разбавляется остаточными газами и скорость ее сгорания уменьшается; следовательно, угол опережения необходимо увеличить.

При открытии дроссельной заслонки угол опережения необхо-димо уменьшить.

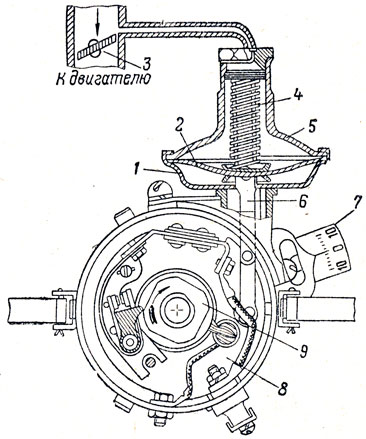

Угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки автоматически регулируется вакуумным регулятором, который состоит из корпуса 1 (рис. 60) с крышкой 5, диафрагмы 2, соединенной тягой 6 с подвижным диском 8 прерывателя, и пружины 4. Полость крышки соединена со смесительной камерой 3 карбюратора, а полость корпуса — с атмосферой. Подвижной диск прерывателя установлен на шарикоподшипнике.

Рис. 60. Вакуумный регулятор: 1 — корпус регулятора; 2 — диафрагма; 3 — смесительная камера карбюратора; 4 — пружина; 5 — крышка; 6 — тяга; 7 — октан-корректор; 8 — подвижной диск прерывателя; 9 — кулачок

При прикрытии дроссельной заслонки (уменьшение нагрузки) разрежение в полости крышки увеличивается; диафрагма прогибается, сжимая пружину, и через тягу 6 поворачивает диск 8 прерывателя в сторону, противоположную вращению кулачка 9; угол опережения зажигания при этом увеличивается.

Наоборот, при открытии дроссельной заслонки разрежение в полости крышки 5 уменьшается и диафрагма под действием пружины прогибается в противоположную сторону; угол опережения зажигания уменьшается.

Для установки зажигания в зависимости от сорта горючего прерыватели-распределители снабжены октан-корректором 7. С увеличением октанового числа горючего угол опережения следует увеличивать, а с уменьшением октанового числа — уменьшать.

Установка зажигания

Зажигание устанавливается в такой последовательности: — проверить и в случае необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя;

— установить поршень первого цилиндра в в. м. т. в конце такта сжатия;

— отсоединить трубку от вакуумного регулятора опережения зажигания;

— вращением гаек установить шкалу октан-корректора на нулевое деление;

— повернуть корпус прерывателя-распределителя против направления вращения валика до начала размыкания контактов прерывателя; для более точного определения момента начала размыкания контактов пользуются переносной или подкапотной лампой, подключая ее параллельно контактам прерывателя; при пользовании подкапотной лампой провод ее присоединить к изолированной клемме прерывателя и включить зажигание; в момент начала размыкания контактов прерывателя лампа загорится;

— закрепить корпус, присоединить трубку вакуумного регулятора, поставить на место ротор, крышку распределителя и присоединить провода высокого напряжения к свечам в порядке работы двигателя.

Чтобы проверить установку зажигания, надо при движении автомобиля на прямой передаче на ровном участке дороги со скоростью 20 — 25 км/час (для легковых автомобилей — 30 — 40 км/час) резко нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой. Если зажигание установлено правильно, то при увеличении скорости грузового автомобиля до 50 км/час (для легкового — до 80 км/час) работа двигателя должна сопровождаться легким кратковременным детонационным стуком. Если в двигателе при этом прослушиваются сильные дробные металлические стуки, то, вращая гайки октан-корректора, уменьшить угол опережения зажигания; при полном отсутствии стуков угол опережения зажигания увеличить.

Обслуживание системы зажигания

При ежедневном обслуживании удалить пыль и грязь с приборов и проводов и проверить надежность их крепления. При техническом обслуживании № 1 следует:

— проверить состояние контактов прерывателя и зазор между ними; загрязненные контакты промыть бензином и протереть; при сильном окислении зачистить контакты плоским надфилем и удалить металлическую пыль продувкой сжатым воздухом;

— смазать валик прерывателя-распределителя, повернув крышку колпачковой масленки на один — два оборота;

— залить одну каплю масла, применяемого для двигателя, в ось рычажка прерывателя, три — четыре капли во втулку кулачка и одну — две капли в фильц кулачка.

При техническом обслуживании № 2 выполнить работы, проводимые при техническом обслуживании № 1, и, кроме того:

— проверить состояние искровых зажигательных свечей; при необходимости удалить нагар и отрегулировать зазор между электродами; зазор проверяется круглым щупом и регулируется подгибанием бокового электрода; проверить свечу под давлением на бесперебойное искрообразование на приборе проверки и о’чистки свечей;

— снять прерыватель-распределитель и слить конденсат из полости вакуумного регулятора;

— проверить натяжение пружины рычажка прерывателя; оно должно равняться 400 — 600 г;

— проверить состояние электродов токораспределителя и в случае их окисления зачистить стеклянной бумагой;

— проверить систему зажигания и отдельные ее приборы универсальным прибором для проверки электрооборудования (рис.56).

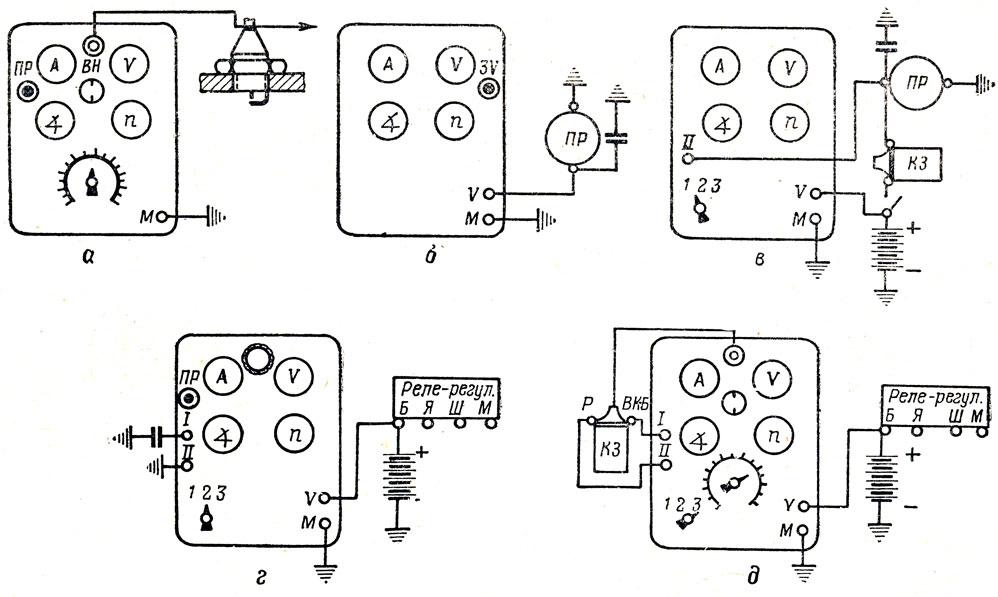

Работу системы зажигания в целом проверяют по интенсивности и бесперебойности искрообразования. Для проверки подключить прибор согласно схеме, приведенной на рис. 61, а, и установить искровой промежуток на приборе 7 мм. Запустить двигатель и подсоединить провод ВН прибора поочередно ко всем свечам двигателя; при нажатой кнопке вибратора через разрядник должна проскакивать искра. Если искрообразование неинтенсивное или с перебоями, значит, в системе зажигания имеются неисправности и необходимо проверить отдельные ее элементы.

Для проверки состояния контактов прерывателя прибор подключают согласно схеме, приведенной на рис. 61,6. Проворачивая вал двигателя, замкнуть контакты прерывателя и нажатием кнопки включить вольтметр на предел 0 — 3 в. Показания вольтметра должны находиться в пределах красной полосы у нуля шкалы. В противном случае контакты надо зачистить и отрегулировать или заменить.

Для проверки зазора между контактами по углу замкнутого состояния контактов подключить прибор, как показано на рис. 61, в, и с помощью потенциометра установить стрелку указателя угла замкнутого состояния на линию «Установка стрелки». Запустить двигатель и проверить на различных оборотах показания прибора, которые должны соответствовать: для четырехцилиндровых двигателей -42 — 46°; для шестицилиндровых -35 — 39°; для восьми-цилиндровь х — 27 — 33°.

Если угол замкнутого состояния больше нормы, зазор между контактами следует увеличить, и наоборот.

Для проверки состояния конденсатора подключить прибор, как показано на рис. 61, г, и, нажав на кнопку вибратора, следить за неоновой лампой. Исправный конденсатор вызывает вспышки неоновой лампы с промежутками 8 — 10 сек; конденсатор, имеющий небольшую утечку, — с промежутками 3 — 5 сек. Неисправный конденсатор вызывает непрерывное свечение; такой конденсатор следует заменить.

Рис. 61. Схема включения прибора при проверке системы зажигания: а — проверка работы системы зажигания в целом; б — проверка состояния контактов прерывателя; в — проверка угла замкнутого, состояния контактов; г — проверка состояния конденсатора; д — проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания, отъединив от нее все провода низкого и высокого напряжения, подключить прибор, как показано на рис. 61, д; установить на разряднике искровой промежуток 7 мм и нажать на кнопку вибратора; при этом должно наблюдаться бесперебойное искрообразование. Если имеют место перебои, катушка неисправна.

При отсутствии прибора проверить исправность системы зажигания и определить неисправный прибор или участок цепи можно простейшими способами.

Например, если двигатель не запускается, то прежде всего проверить, подводится ли ток к искровым зажигательным свечам. Для этого снять провод со свечи и поднести его наконечник к массе на расстояние 6 — 7 мм; затем включить зажигание и провернуть коленчатый вал двигателя, наблюдая за проскакиванием искры. Если искра отсутствует, снять центральный провод с крышки распределителя и также поднести к массе, вращая при этом коленчатый вал.

Отсутствие искры указывает на неисправность в цепи зажигания.

Для обнаружения неисправности включить зажигание и медленно вращать вал двигателя, наблюдая за показаниями амперметра. При этом возможны три варианта:

1. Стрелка амперметра стоит на нулевом делении и не колеблется, значит, в первичной цепи имеется обрыв или плохой контакт.

Место обрыва отыскивают переносной лампочкой, для чего один ее провод присоединяют к массе, а другой — к клемме прерывателя (при этом контакты прерывателя должны быть разомкнуты, а зажигание включено). Если лампочка загорается, то обрыв внутри прерывателя, а если не загорается — обрыв следует искать в направлении к источнику тока. Для этого переносить провод лампочки с клеммы прерывателя поочередно на клеммы (рис. 58) Р, ВК, ВК-Б катушки зажигания, клеммы включателя зажигания, амперметра. Загорание лампочки при касании ее провода к одной из клемм говорит о том, что на участке перед данной клеммой имеется обрыв.

Допустим, лампочка при касании к клеммам Р и ВК катушки зажигания не горит, а при касании к клемме ВК-Б загорается; значит, обрыв в вариаторе.

2. Стрелка амперметра показывает разряд (3 — 4 а) и не колеблется; значит, замыкание в первичной цепи на массу.

Для обнаружения места замыкания разомкнуть контакты прерывателя и отъединить провод от его клеммы. Если при этом стрелка амперметра встанет на нулевое деление, значит, замыкание в прерывателе или пробит конденсатор. Если же стрелка амперметра будет по-прежнему показывать разряд, замыкание следует искать в проводе между прерывателем и катушкой зажигания или в проводе, идущем от клеммы ВК к включателю стартера.

3. Стрелка амперметра колеблется; значит, первичная цепь исправна, неисправность во вторичной цепи или в конденсаторе.

При этом следует очистить ротор и крышку распределителя от влаги и грязи и тщательно проверить их, так как влага и незаметные трещины вызывают замыкание тока высокого напряжения на массу.

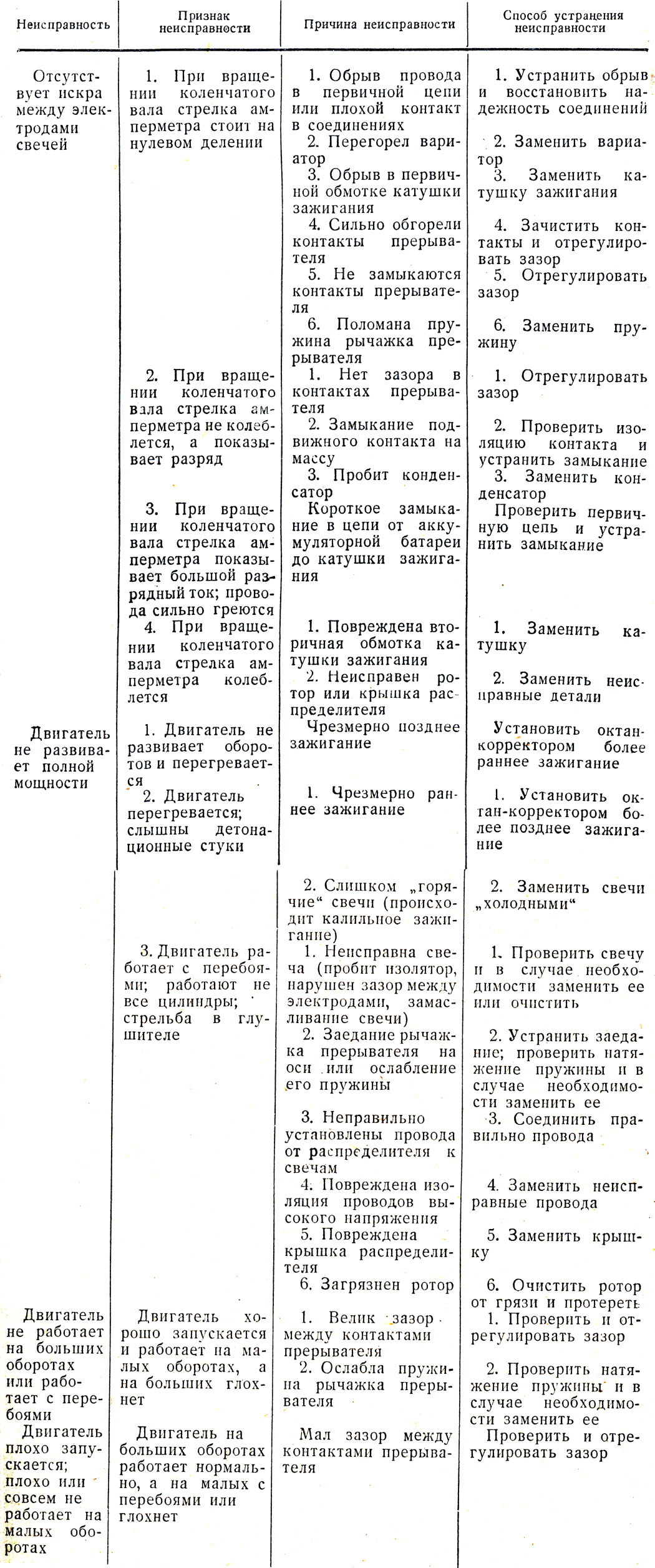

Основные неисправности системы зажигания

Уменьшение помех радиоприему на автомобиле

Искрение между электродами свечей, между ротором и электродами крышки распределителя, между контактами прерывателя, а также в других приборах электрооборудования создают помехи радиоприему.

Для устранения помех радиоприему применяют:

1. Включение подавительных сопротивлений 7 и 11 (рис. 58) в провода высокого напряжения. Это уменьшает колебательные разряды и заглушает высокочастотные колебания.

2. Экранировку системы электрооборудования; она заключается в покрытии всех токоведущих и изолированных частей (проводов, клемм, выводов, изоляторов свечей и т. п.) металлической оболочкой. Электромагнитные волны, попадая на экран, индуктируют в нем вихревые токи; в результате энергия этих волн расходуется на нагрев, вследствие чего волны ослабевают и не создают помех.

3. Блокировку искрящих контактов конденсаторами большой емкости (0,5 — 1 микрофарада), включая их параллельно искрящим контактам (контактам реле-регуляторов, щеткам генератора и т. п.). Они сильно увеличивают емкость колебательных контуров, и колебательные разряды становятся невозможными.

4. Включение радиофильтров, состоящих из конденсатора (емкости) и дросселя (индуктивности). Дроссель представляет собой большое сопротивление для высокочастотных помех. Для постоянного же тока сопротивление дросселя незначительно.