Основные рабочие органы швейных машин.

Тема ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕТАЛЯХ И МЕХАНИЗМАХ ШВЕЙНЫХ МАШИН

1. Основные рабочие органы швейных машин.

2. Конструктивные особенности механизма иглы, челнока, петлителя, нитепритягивателя, механизма перемещения материала.

3. Последовательность образования челночного переплетения

Основные рабочие органы швейных машин.

Промышленная швейная машина состоит из головки машины, промышленного стола и индивидуального электропривода.

Для выполнения челночного или цепного переплетения в каждой швейной машине имеются следующие основные рабочие органы (основные механизмы): механизм иглы, челнока (или петлителя), механизм продвижения материала (рейка), лапка, механизм нитепритягивателя (или нитеподатчика).

1. Игла – прокалывает материал, проводит через него верхнюю нитку и при подъеме на 1,5-2,0 мм образует петлю-напуск, необходимую для дальнейшего ее захвата носиком челнока.

Наибольшее распространение в швейном машиностроении получил кривошипно-шатунный механизм иглы с вертикальным возвратно-поступательным движением иглы, которое передается от вращающегося главного вала.

Игла выполняет возвратно-поступательные движения.

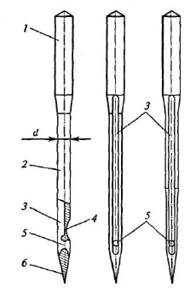

| Игла состоит из: 1 – колбы, 1 -лезвия,на котором, с одной стороны, имеется: 3 — длинный желобок, а с другой 4 — короткая выемка, 5 -ушко иглы, 6 — лезвие иглы в нижней части имеет острие. |

Колба предназначена для крепления иглы в иглодержателе.

Лезвие иглы является основной несущей частью иглы. Диаметр лезвия иглы определяет прочность иглы. Чем выше диаметр, тем прочнее игла. Диаметр иглызависит от номера иглы. Пример: при номере иглы N = 100 диаметр ее лезвия d = 1 мм.

Острие иглы служит для прокола материала. В зависимости от плотности и свойств материала применяют иглы с различной формой острия (круглую, овальную, лопаточкой, трехгранную и др.). Различная форма острия позволяет уменьшить не только усилие прокола материала, но и дефект от прокола: прорубаемость материала.

Длинный желобок предназначен для уменьшения трения игольной нитки о материал и лезвие иглы и возможности ее обрыва.

Короткая выемка служит для улучшения захвата игольной петли носиком челнока.

Все иглы различают по типу, обозначениям формы исполнения колбы, лезвия и острия иглы. Иглы для шитья на машине выбирают с учетом свойств обрабатываемого материала (плотность, цвет и др.) и крутки ниток.

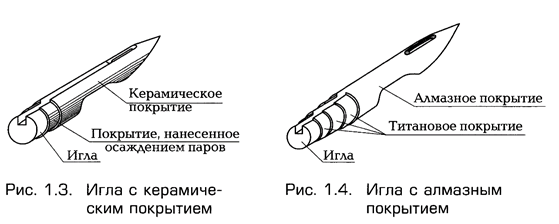

При шитье синтетических материалов применяют иглы с керамическим покрытием. За счет этого уменьшается нагрев иглы, коэффициент сопротивления и плавления материала, не образуется статический заряд, и увеличивается прочность иглы.

Иглы с алмазным покрытием имеют высокую износостойкость, что позволяет значительно уменьшить нагрев иглы. Снижается вероятность обрыва нити.

|

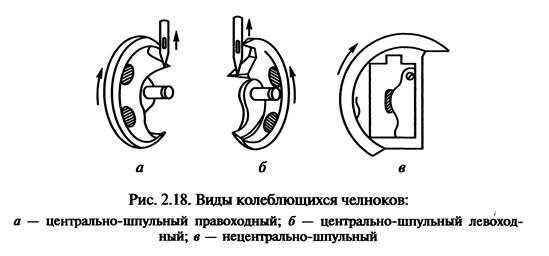

2. Механизм челнока служит для захвата игольной петли, расширения ее, обвода вокруг неподвижного шпуледержателя и проведения через нее нитки со шпульки. Челноки бывают колеблющиеся и вращающиеся. Колеблющийся челнок в зависимости от направления подхода носика челнока к петле-напуску в момент захвата может быть право — и левоходным.

Вращающийся (ротационный) челнок может иметь горизонтальную или вертикальную или наклонную ось вращения. Вращающиеся челноки конструктивно выполнены, как правило, равномерно вращающимися, хотя могут быть специальные конструкции машины с неравномерно вращающимися челноками.

Эти челночные устройства состоят из шести основных конструктивных частей: корпуса, шпуледержателя, скоб (направляющих полуколец), шпульного колпачка и шпульки.

Подвижной конструктивной частью всех челночных устройств является корпус.

Шпульный колпачок удерживает шпульку. Регулируя прижатие пластинчатой пружины, на нем можно менять натяжение челночной нитки.

3. Механизм нитепритягивателя подает нитку игле, челноку, затягивает стежок.

В тихоходных челночных машинах применяется кулачковый нитепритягиватель.

В среднескоростных машинах применяется шарнирно-стержневой нитепритягиватель.

В высокоскоростных машинах применяется вращающийся нитепритягиватель. Нитепритягиватель обычно выступает из корпуса и закрыт предохранительным щитком.

4. Механизм перемещения материала может быть выполнен в виде одинарной, двойной или тройной системы.

Это зависит от физико-механических свойств применяемых материалов (Например: толстая кожа или тонкий шелк), а также от заданной операции пошива, т. е. требуется или нет посадка материала.

Одинарная система состоит из рейки и лапки или дифференциального механизма.

Двойные системы, как правило, осуществляют продвижение материала рейкой и отклоняющейся вдоль линии строчки иглой или нижней и верхней зубчатыми рейками, а также рейкой и роликом или двумя роликами.

Тройные системы осуществляют продвижение материала нижней и верхней зубчатыми рейками и отклоняющейся вдоль линии строчки иглой.

Описание устройства основных органов швейной машины, кинематические схемы

Описание устройства основных органов швейной машины, кинематические схемы.

Все швейные машины делятся на специальные и универсальные. Специальные машины выполняют только одну определенную технологическую операцию: выполнение петель, пришив пуговиц и т. д. На универсальных машинах можно выполнять швы различных видов, строчки разной длины и направления, используя специальные приспособления можно вы-полнять петли и т. д.

Рабочие органы швейной машины. Рабочими органами швейной машины являются: игла, двигатель ткани, лапка, нитепритягиватель, челнок.

Работу каждого рабочего органа швейной машины обеспечивает соответствующий механизм. Образование строчки обеспечивается слаженной работой всех механизмов. В их основе, лежат механизмы преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное. Такими механизмами преобразования являются: кривошипно-шатунный, эксцентриковый, кулачковый.

Наиболее распространенным преобразователем вращательного движения махового колеса и главного вала в возвратно-поступательное движение иглы и наоборот является кривошипно-шатунный механизм, который используется в механизме иглы (рис. 1).

На рисунке 1 показан механизм иглы, в котором применен кривошипно-шатунный механизм. Кривошипом 3 является цилиндрический диск, который жестко закрепляется на главном валу 2 и вращается вместе с ним. На палец кривошипа 4 надет шатун 5, который представляет собой стержень с двумя головками. Верхнюю головку шатуна 5а надевают на палец кривошипа, а нижнюю головку шатуна 5б соединяют с пальцем поводка 6, который играет роль ползуна. Игловодитель 7 вставлен в поводок и закреплен установочным винтом. Игла 9 крепится в игловодителе при помощи прижимного винта 8.

Основные звенья кривошипно-шатунного механизма: кривошип, шатун и ползун.

Кривошип жестко закреплен на валу, совершает вращательное движение и является ведущим звеном. Шатун является связующей деталью между кривошипом и ползуном, соединение с ними подвижно-шарнирное, он совершает колебательные движения и является передаточным звеном. Ползун совершает возвратно-поступательное движение, которое посредством жесткого разъемного соединения передается игловодителю с иглой, он является ведомым звеном.

Рис. 1. Кривошипно-шатунный механизм:

а — механизм иглы, б — кинематическая схема механизма, 1—маховое колесо, 2— главный вал,

3— кривошип, 4— палец кривошипа, 5—шатун, 5а— верхняя головка шатуна, 56 — нижняя головка

шатуна, 6— поводок, 7— игловодитель, 8— прижимной винт, 9— игла.

Механизм двигателя ткани.

Механизм двигателя ткани (рис. 2) состоит из трех узлов: узла горизонтального перемещения, узла вертикального перемещения и узла лапки.

В узле горизонтального перемещения используется эксцентриковый механизм (рис. 2, а), который служит для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное или колебательное.

Основным звеном данного механизма является эксцентрик — круглый диск, ось вращения которого не совпадает с его геометрической осью. На рисунке 3 показана общая схема эксцентрикового механизма. При вращении главного вала 1 наиболее утолщенный участок эксцентрика будет пе-ремещаться по окружности по движению часовой стрелки. На рисунке он обращен вниз (I), влево (II), вверх (III) и вправо (IV). Как видно, схема движения эксцентрика сходна со схемой движения кривошипа и его пальца. Шатун 4 и его головка 3, надетая на эксцентрик 2, совершает колебательные движения. Ползун 5 совершает прямолинейные движения вверх и вниз по направляющим 6.

В швейной машине к узлу горизонтального перемещения (рис. 2) относится вал продвижения 15. Коромысло вала 5, соединенное с нижней головкой шатуна-вилки 4, получает движение от главного вала 1 через эксцентрик 2. При вращении главного вала шатун-вилка совершает колебательное движение. Шатун поднимается, и вместе с ним поднимается коромысло 5, поворачивая вал продвижения против часовой стрелки. Рычаг 13, закрепленный на левом конце вала, отклоняется вместе с валом и продвигает зубчатую вилку от работающего. Продольное перемещение рейки 14 регулируется с помощью рычага регулятора строки 3, который соединен с шатуном через шарнирный винт и одетый на него ползун. Ползун, в свою очередь, вставлен в паз рычага регулятора строчки. Опуская или поднимая рычаг, мы изменяем величину поворота шатуна, что при-водит к большому повороту вала продвижения, т. е. увеличивается продольное перемещение рейки и, следовательно, длина стежка.

Рис. 2. Механизм двигателя ткани:

А — эксцентриковый механизм, Б — кулачковый механизм, а — механизм двигателя ткани, б — кинематическая схема механизма: 1— главный вал, 2— эксцентрик, 3— регулятор строчки, 4— шатун-вилка, 5 коромысло, 6— винт, 7—качающийся валик, 8—кулачок, 9—вилка, 10—вал подъема, 11—коромысло, 12—ролик, 13—вилка рычага, 14—зубчатая рейка, 15—вал продвижения.

Рис. 3. Общая схема эксцентрикового механизма:

1—главный вал, 2— эксцентрик, 3—головка шатуна, 4—шатун, 5— ползун, 6— направляющие.

Эксцентриковый механизм состоит из эксцентрика, шатуна-вилки и коромысла.

Эксцентрик жестко закреплен на валу и совершает вращательное движение, является ведущим звеном. Шатун-вилка (как и в кривошипно-шатунном механизме) совершает колебательные движения, соединение эксцентрика с шатуном и ша-туна с коромыслом — подвижное. Коромысло жестко закреплено на валу продвижения и совершает колебательные движе-ния, является ведомым звеном.

В узле вертикального перемещения применен кулачковый механизм, который служит для преобразования вращательного движения в сложное повторяющееся, совершающееся по определенному замкнутому циклу. Основной деталью данного механизма является кулачок (различают кулачки плоские (дисковые) и цилиндрические). При колебательных движениях (рис. 2, б) качающегося валика 7 кулачок 8 нажимает на рожки вилки 9, которые его охватывают. Вилка поворачивается вместе с валом подъема 10, поднимающим коромысло 11, на конце которого находится ролик 12, вставленный в вилку рычага двигателя ткани 13. При подъеме рычаг давит на верхний рожок вилки и поднимает его вместе с рейкой. Вал подъема получает движение от главного вала и качающегося валика, который, в свою очередь, получает движение от коленчатого вала через шатун. Его конструкция позволяет регулировать высоту подъема рейки в зависимости от толщины стачиваемых тканей.

Рейка работает с прижимной лапкой, которая должна с определенной силой прижимать ткань к рейке по всей ее площади. В узле лапки для этого имеется регулируемая пружина, а также детали, с помощью которых осуществляется подъем лапки и опускание ее на ткань. Прижимная лапка может быть с подвижной подошвой и с качающейся на шарнире. Такие лапки удобны тем, что позволяют легко проходить утолщенные места.

Узел лапки имеет следующее устройство (рис. 4). Прижимная лапка 8 прикреплена винтом к стержню 7. Над пружинодержателем 4 надета спиральная пружина 2, на которую сверху надавливает регулировочный винт 1. Под действием пружины лапка нажимает на ткань, сила прижима может быть изменена регулировочным винтом. Если винт поворачивать вправо, пружина, сжимаясь, создает большее давление лапки на ткань, и наоборот. Для подъема лапки в головке машины шарнирным винтом присоединен рычаг 5, снабженный кулачком. Если повернуть рычаг и подвести его кулачок под боковой отросток муфточки 3, то муфточка поднимется и поднимет стержень лапки и лапку.

Рис. 4. Механизм лапки:

а—узел лапки, б — кинематическая схема узла лапки: 1—регулировочный винт, 2— спиральная пружина, 3—отросток муфточки, 4—пружинодержатель, 5— рычаг, 6—7— стержни, 8— прижимная лапка.

Преобразование вращательного движения главного вала в колебательное движение челнока осуществляется с по-мощью механизма челнока (рис. 5). Движение главного вала посредством шатуна 2 преобразуется в колебательное движение качающегося валика 3. Ползуну 5, вставленному в вилку 4 качающегося валика, передается колебательное движение от ва-лика. Ползун перемещается в вилке и приводит в движение вал челнока 6. На левом конце челночного вала имеется обойма, куда вставляется челнок 7. При передаче колебательного движения с качающегося валика на вал челнока угол поворота вала увеличивается.

Рис. 5. Механизм челнока:

а — узел челнока, б — кинематическая схема механизма челнока. 1— кривошип, 2— шатун, 3— качающийся валик, 4— вилка, 5— ползун, 6— вал челнока, 7— обойма с челноком.

Механизмом нитепритягивателя осуществляется подача нитки и затяжка стежка. Ролик 3 (рис. 6) рычага нитепритя-гивателя скользит в пазу 4 цилиндрического кулачка 5. Рычаг 2 укреплен шарнирным винтом 7 в отверстии рукава машины, а его плечо, имеющее ушко 6 для прохождения нитки, выступает из прорези фронтовой доски.

При вращении кулачка ролик скользит по пазу и приводит в движение рычаг нитепритягивателя, который переме-щается вверх и вниз с переменной скоростью и участвует в процессе образования стежка —медленно подает нитку и дви-жется вниз, быстро поднимается вверх и затягивает стежок.

Рис. 6. Механизм нитепритягивателя:

а—узел механизма, б — кинематическая схема механизма нитепритягивателя:

1—главный вал, 2— рычаг, 3— ролик, 4— паз, 5— кулачок, 6— ушко, 7— шарнирный винт.

Процесс образования челночного стежка.

Челночный стежок образуется двумя нитками: игольной (верхней) и челночный (нижней). Одна из них (игольная) проходит сверху ткани, вторая (челночная) — снизу ткани. При образовании стежка переплетаемые нитки натягиваются и прижимают ткани друг к другу. Верхнюю нитку заправляют в ушко машинной иглы, а нижнюю наматывают на шпульку, которую вставляют в челнок. Схема образования челночного стежка (Рис. 7):

Рис. 7 Схема образования челночного стежка

Позиция I. Игла 1, проколов ткани, проводит верхнюю нитку под игольную пластину, при подъеме образуется петля, при этом нитепритягиватель 2 опускается до середины прорези и подает нитку.

Позиция II. Игла поднимается вверх, а носик челнока 3 захватывает петлю и, двигаясь по часовой стрелке, расширя-ет ее. Рычаг нитепритягивателя, опускаясь вниз, подает нитку челноку.

Позиция III. Челнок расширяет петлю верхней нитки и обводит ее вокруг шпульки. Нитепритягиватель, поднимаясь вверх, вытягивает нитку из челночного комплекта.

Позиция IV. Когда петля верхней нитки обойдет вокруг шпульки более чем на 180°, рычаг нитепритягивателя быст-ро поднимается вверх и затягивает стежок. Челнок начинает двигаться против часовой стрелки.

Позиция V. Зубья рейки 5 и лапка продвигают ткань, для того чтобы игла следующий свой прокол сделала на рас-стоянии, равном длине стежка.