Автомобиль «инвалидка»: годы выпуска авто, технические характеристики, устройство, мощность и особенности эксплуатации

Серпуховский автомобильный завод в 1970 году на смену мотоколяске С-ЗАМ выпустил четырехколесный двухместный автомобиль СМЗ-СЗД. «Инвалидками» такие машины именовались в народе по причине распространения через органы социального обеспечения среди инвалидов разных категорий с полной либо частичной оплатой.

Собесы выдавали мотоколяски сроком на пять лет. Бесплатный ремонт советского автомобиля «инвалидка» осуществлялся через два с половиной года эксплуатации. Владелец пользовался мотоколяской еще два с половиной года, после чего сдавал ее обратно в собес и получал новую. Далеко не все инвалиды, получавшие подобные транспортные средства, пользовались ими в дальнейшем.

Органы социального обеспечения организовывали обучение людей с ограниченными возможностями управлению мотоколяской, для чего требовалось водительское удостоверение категории «A».

История создания

Серпуховский автомобильный завод с 1952 по 1958 года выпускал трехколесный автомобиль-мотоколяску С-1Л, который на момент разработки маркировался как СЗЛ. Она сменилась знаменитой «моргуновкой» — моделью СЗА с брезентовым верхом и открытым кузовом, отличающейся четырехколесной конструкцией.

СЗА по многим параметрам не соответствовала требованиям, предъявляемым к автомобилям подобного типа. Это стало причиной стартовавшей в шестидесятых годах разработки нового поколения автомобилей совместно со специалистами из МЗМА, НАМИ и ЗИЛ. Созданный прототип «Спутник», получивший индекс СМЗ-НАМИ-086, так и не был запущен в серийное производство, и автозавод в Серпухове продолжил выпуск четырехколесной «моргуновки».

Конструкторский отдел СМЗ начал разработку нового поколения мотоколяски только в начале семидесятых годов и запустил созданный автомобиль в серийное производство под индексом СМЗ-СЗД.

Основные узлы, агрегаты и комплектующие мотоколяски во времена СССР широко применялись для собственноручного изготовления транспортных средств ввиду их легкости обслуживания, доступности и достаточной надежности. Описания и конструктивные особенности таких самоделок повсеместно публиковались в журналах «Техника молодежи» и «Моделист-Конструктор». Органы Собеса нередко передавали списанные модели «инвалидки» СМЗ-С3Д Станциям юного техника и Домам пионеров, где они использовались с аналогичными целями и давали возможность подрастающему поколению изучать автомобилестроение.

Технические характеристики

Автомобиль «инвалидка» из СССР оснащался задним приводом, двухместным салоном, двухдверным кузовом купе, трехспицевым рулевым колесом с подрулевыми переключателями, задним расположением двигателя. Несмотря на критерии, характерные для спорткаров, детище совестного автопрома выглядит совсем иначе. Фото «инвалидки» может вогнать в ступор, однако такое чудо конструкторской мысли выпускалось на протяжении 27 лет. В период с 1970 по 1997 года с конвейеров Серпуховского автозавода сошло свыше 223 тысяч автомобилей.

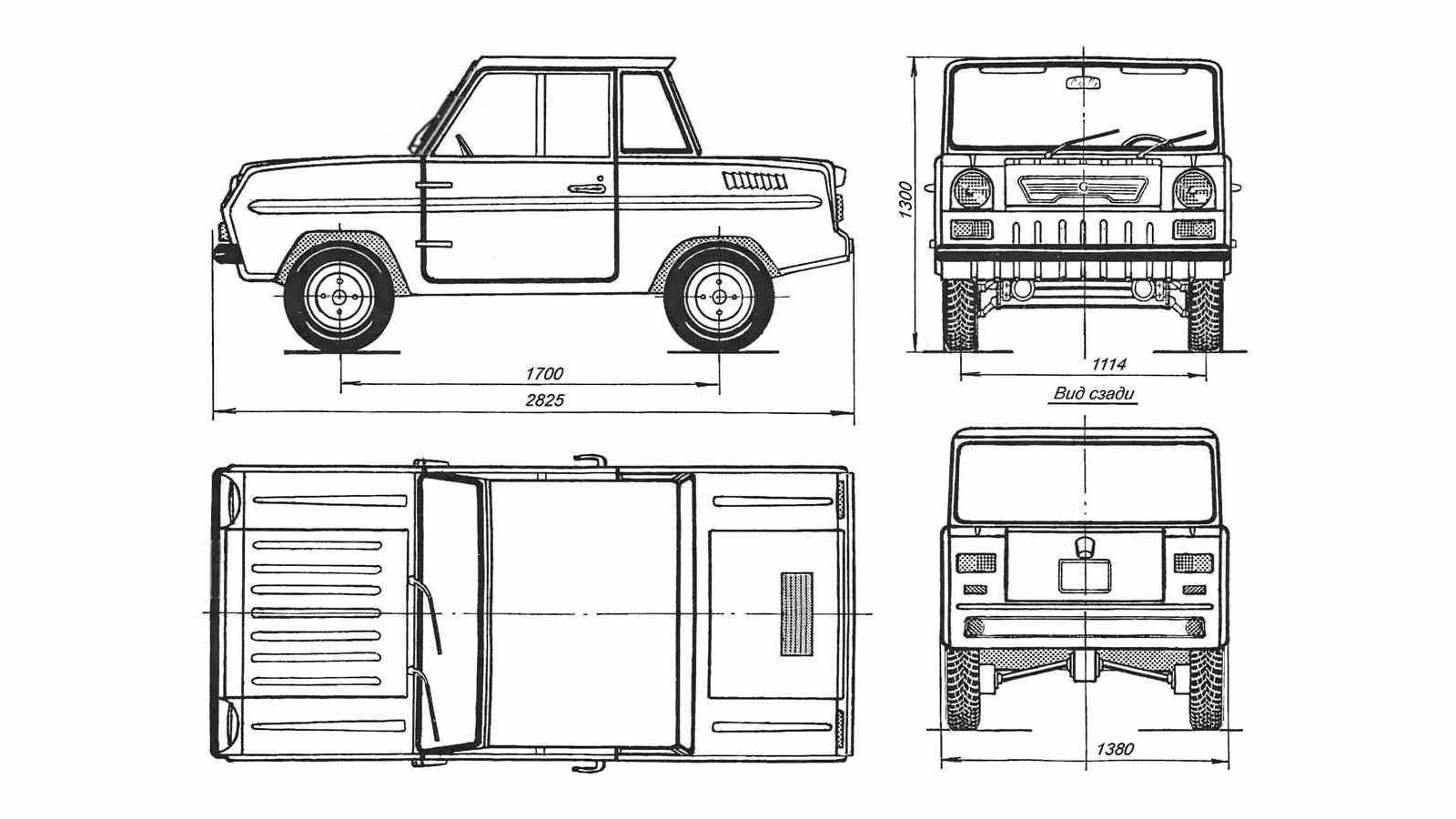

Кузов мотоколяски был собран из штампованных комплектующих. При длине в 2825 миллиметров авто «инвалидка» обладало внушительным весом — 498 килограмм, что в сравнении с той же «Окой», к примеру, было довольно-таки много: четырехместный автомобиль весил 620 килограмм.

Гамма двигателей

Первые несколько лет серийного производства мотоколяска комплектовалась одноцилиндровым 350-кубовым двигателем мощностью 12 лошадиных сил, позаимствованным у мотоцикла «ИЖ-Планета 2». Несколько позже автомобиль «инвалидка» из СССР начал оснащаться 14-сильным мотором от ИЖ-Планета 3. Учитывая повышенные эксплуатационные нагрузки, инженерами было принято решение о дефорсировании двигателей с целью повышения их рабочего ресурса и эластичности. Силовая установка была дополнена системой принудительного воздушного охлаждения, прогоняющей воздух через цилиндры. Расход горючей смеси у компактной «инвалидки» СЗД был немаленький: на 100 километров пробега потреблялось 7 литров масляно-бензиновой смеси. Объем топливного бака составлял 18 литров, а подобные аппетиты не возмущали владельцев только благодаря низкой стоимости топлива в те годы.

Ходовая часть

В паре с двигателем от «инвалидки» шла четырехступенчатая механическая трансмиссия с характерным для мотоциклов алгоритмом переключения скоростей: нейтраль располагалась между первой и второй ступенями, а включение передач было последовательным. Задний ход автомобиля осуществлялся благодаря реверс-редуктору, активируемому отдельным рычагом.

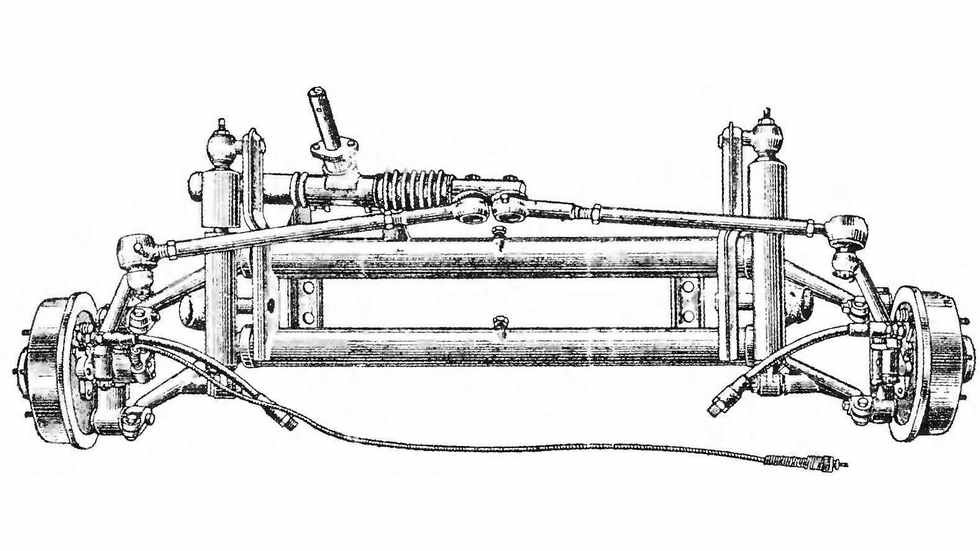

Подвеска автомобиля «инвалидка» независимая, торсионного типа, спереди с двухрычажной конструкцией, сзади — с одним рычагом. 10-дюймовые колеса оснащены стальными разборными дисками. Тормозная система представлена барабанными механизмами и гидравлическим приводом, подключенным к ручному рычагу.

Производителем указывалась максимальная скорость в 60 км/час, однако на практике мотоколяску можно было разогнать только до 30-40 км/час. Установленный на инвалидку мотор от мотоцикла нещадно дымил и был слишком громким, благодаря чему услышать мотоколяску можно было за несколько минут до ее появления в поле зрения. Комфортной поездку на таком автомобиле назвать сложно, однако его до сих пор можно встретить на дорогах в селах и провинциальных городах.

Мифы и факты о советской «инвалидке»

Крохотный автомобиль, тарахтенье которого можно было услышать в самых разных уголках страны в конце прошлого века, привлекал немало внимания и был прозван «инвалидкой». Несмотря на более чем скромные габариты и необычную внешность, нашедшую отражение в многочисленных фото, «инвалидка» выполняла важную задачу, являясь специальным транспортным средством, предназначенным для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Пожалуй, именно эта особенность и стала причиной того, что рядовые автолюбители не имели должного представления о технической составляющей мотоколяски. В связи с этим рядовые граждане сильно заблуждались по поводу автомобиля «инвалидки», что послужило прекрасной почвой для появления большого количества мифов, идущих вразрез с существующими фактами.

Миф: СМЗ-СЗД — модернизированная версия «моргуновки»

У большинства автомобилей, выпущенных во времена СССР, было эволюционное развитие: к примеру, ВАЗ-2106 трансформировался из ВАЗ-2103, а на базе АЗЛК М-412 был разработан «сороковой» «Москвич».

Существенным отличием третьего поколения мотоколяски авторства Серпуховского завода было то, что создавалась она, по сути, на основе нового двигателя от Ижевского машиностроительного завода, и получила цельнометаллический кузов закрытого типа несмотря на то, что на первых этапах проекта в качестве материала предлагался стеклопластик. И в задней, и в передней подвеске торсионы с продольными рычагами заменили классические пружины.

С предшествующей моделью автомобиль «инвалидку» объединяет разве что только концепция четырехколесной двухместной мотоколяски, во всем остальном же СМЗ-СЗД является полностью самостоятельной конструкцией.

Именно поэтому СМЗ-С3Д следует считать самостоятельной конструкцией, которую с предшественницей объединяет разве что концепция – двухместная четырехколесная мотоколяска.

Миф: для своего времени СМЗ-СЗД обладала слишком примитивной конструкцией

Для большинства автолюбителей «инвалидка» была слишком убогим и отсталым автомобилем. Относиться к мотоколяске как к современному транспортному средству не позволяла как ее техническая составляющая — двухтактный одноцилиндровый двигатель, так и внешний вид с плоскими стеклами, простым, но функциональным экстерьером и полным отсутствием интерьера как такового (последнее, кстати, отражено на многочисленных фото). Автомобиль «инвалидка», впрочем, по многим конструктивным решениям и уникальным характеристикам являлся вполне прогрессивным и в какой-то степени инновационным транспортным средством.

По меркам своего времени применявшийся в СМЗ-СЗД плоскопараллельный дизайн был весьма актуален. Автомобиль комплектовался независимой подвеской, двигателем с поперечным размещением, рулевым управлением реечного типа, объединенным с независимой передней подвеской, тросовым приводом сцепления, гидравлической тормозной системой, автомобильной оптикой и 12-вольтовым электрооборудованием, что было весьма неплохо для мотоколяски.

Факт: мощности мотоциклетного двигателя было недостаточно

Советские автолюбители весьма скептически, а порой и вовсе негативно относились к мотоколяске, значительно замедляющей поток автомобилей.

Двигателя ИЖ-П2, дефорсированного до 12 лошадиных сил, для автомобиля весом почти 500 килограмм оказалось недостаточно, что сказалось на динамических показателях автомобиля. «Инвалидки» по этой причине с осени 1971 года начали комплектоваться более мощной версией силового агрегата, получившей индекс ИЖ-П3. Впрочем, установка 14-сильного двигателя проблемы не решила: обновленная мотоколяска была слишком громкой, оставшись при этом крайне медленной. Максимальная скорость автомобиля с десятикилограммовым грузом и двумя пассажирами составляла всего 55 км/час, причем динамика разгона была откровенно плохой. К сожалению, производитель не рассматривал вариант установки на автомобиль «инвалидку» более мощного двигателя.

Миф: мотоколяска выдавалась каждому инвалиду бессрочно и бесплатно

Стоимость СМЗ-СЗД на конец восьмидесятых годов составляла 1100 рублей. Органы соцобеспечения распространяли мотоколяски среди людей с ограниченными возможностями, причем предлагался вариант как полной, так и частичной оплаты. Бесплатно автомобиль выдавался только инвалидам первой группы: ветеранам Великой Отечественной войны, людям, получившим инвалидность во время службы в Вооруженных Силах или на производстве. Инвалидам третьей группы мотоколяска предлагалась по цене приблизительно в 220 рублей, однако требовалось простоять в очереди от пяти до семи лет.

Условия выдачи автомобиля «инвалидки» предполагали пятилетнее использование и одноразовый капитальный ремонт спустя два с половиной года с момента получения транспорта. Новый экземпляр инвалид мог получить только после сдачи предыдущей модели в органы Собеса. Но это в теории, на практике же оказалось, что некоторые инвалиды могли эксплуатировать несколько машин подряд. Бывали случаи, когда полученная «инвалидка» не эксплуатировалась на протяжении всех пяти лет ввиду отсутствия необходимости в ней, однако от подобных подарков со стороны государства люди не отказывались.

В водительском удостоверении человека с ограниченными возможностями, управлявшего до получения инвалидности автомобилем, вычеркивались все категории и ставилась отметка «мотоколяска». Для инвалидов, не имевших ранее водительских прав, были организованы специальные курсы, обучающие управлению мотоколяской. По окончании обучения им выдавалось специальное удостоверение особой категории, допускавшей к управлению только автомобилем «инвалидкой». Стоит отметить, что подобный транспорт не останавливался сотрудниками ГАИ для проверки документов.

И факт, и миф: зимой эксплуатация мотоколяски была невозможна

Отсутствие привычной для всех автолюбителей системы отопления в СМЗ-СЗД объяснялось установленным мотоциклетным двигателем. Несмотря на это, комплектация автомобиля предусматривала автономный бензиновый отопитель, что было характерно для автомобилей, оснащенных моторами с воздушным охлаждением. Отопитель был довольно капризен и требователен в обслуживании, однако позволял прогреть салон автомобиля до приемлемой температуры.

Отсутствие стандартной системы отопления было скорее преимуществом «инвалидок», чем недостатком, поскольку избавляло владельцев от ежедневной необходимости в смене воды, поскольку в семидесятых годах прошлого века антифризом пользовались редкие владельцы «Жигулей», в то время как на всех остальных транспортных средствах использовалась обычная вода, которая замерзала при низких температурах.

В теории автомобиль «инвалидка» подходил для эксплуатации в зимнее время года куда лучше, чем те же «Волги» или «Москвичи», поскольку ее двигатель легко заводился, однако на практике оказывалось, что внутри диафрагменного бензонасоса образовывался мгновенно замерзающий конденсат, из-за которого двигатель отказывался заводиться и глох на ходу. По этой причине в холодное время года большинство людей с ограниченными возможностями не эксплуатировали СМЗ-СЗД.

Факт: мотоколяска была самой массовой моделью Серпуховского автозавода

Темпы производства на автомобильном заводе в Серпухове в семидесятые годы начали активно наращиваться с целью улучшения количественных показателей и перевыполнения плана, что в те времена было весьма характерно для всех советских заводов. По этой причине завод в кратчайшие сроки вышел на новый уровень с ежегодным выпуском более десяти тысяч мотоколясок. В пиковый период, пришедшийся на середину семидесятых, за год производилось более 20 тысяч «инвалидок». За весь срок производства — с 1970 по 1997 год — с конвейера Серпуховского автозавода вышло более 230 тысяч СМЗ-СЗД и ее модификации СМЗ-СЗЕ, предназначенной для людей, управлявших автомобилем одной рукой и одной ногой.

На территории стран СНГ ни до, ни после не выпускался ни один автомобиль для людей с ограниченными возможностями в таких количествах. Компактная, необычная и довольно забавная машинка из Серпухова смогла подарить тысячам инвалидов свободу передвижения.

Та самая инвалидка: мифы и факты о СМЗ-С3Д

В конце прошлого века характерное тарахтенье этого необычного транспортного средства можно было услышать в самых отдалённых уголках огромной страны. «Инвалидка» — именно такое прозвище буквально приклеилось к мотоколяске производства Cерпуховского Мотозавода. Крохотная машинка очень нравилась мальчишкам примерно десятилетнего возраста, ведь она по физическим габаритам казалась им практически идеальным детским автомобилем. Однако СМЗ-С3Д, несмотря на скромные размеры и непритязательную внешность, выполнял куда более важную задачу, являясь транспортным средством для передвижения людей с ограниченными возможностями.

В озможно, по этой причине рядовые автомобилисты были не очень осведомлены о технических тонкостях этой «машины», да и прочие нюансы для многих жителей СССР остались «за кадром». Именно поэтому здоровые граждане нередко заблуждались по поводу устройства, реальных недостатков и особенностей эксплуатации «инвалидки». Сегодня мы будем вспоминать факты и развенчивать мифы, связанные с СМЗ-С3Д.

Немного истории

С 1952 по 1958 годы в Серпухове выпускали трёхколёсный автомобиль-мотоколяску С-1Л, получившую в конце производства обозначение С3Л. Затем на смену трёхколесному микроавтомобилю пришла модель С3А — та самая знаменитая «моргуновка» с открытым кузовом и брезентовым верхом, которая отличалась от предшественницы наличием четырёх колёс.