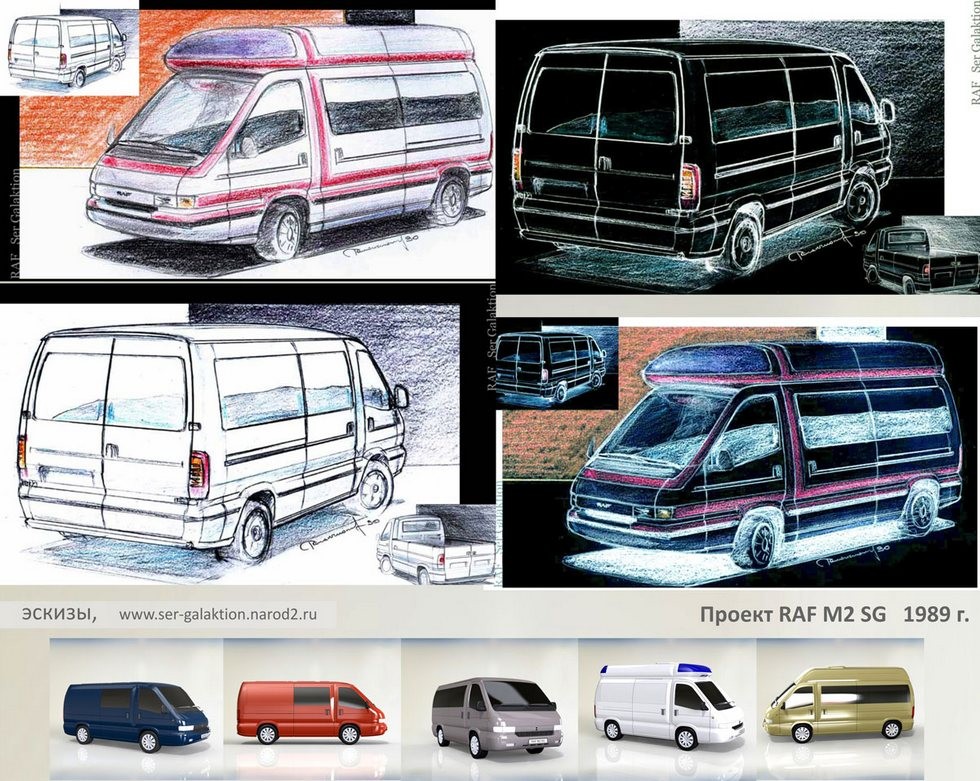

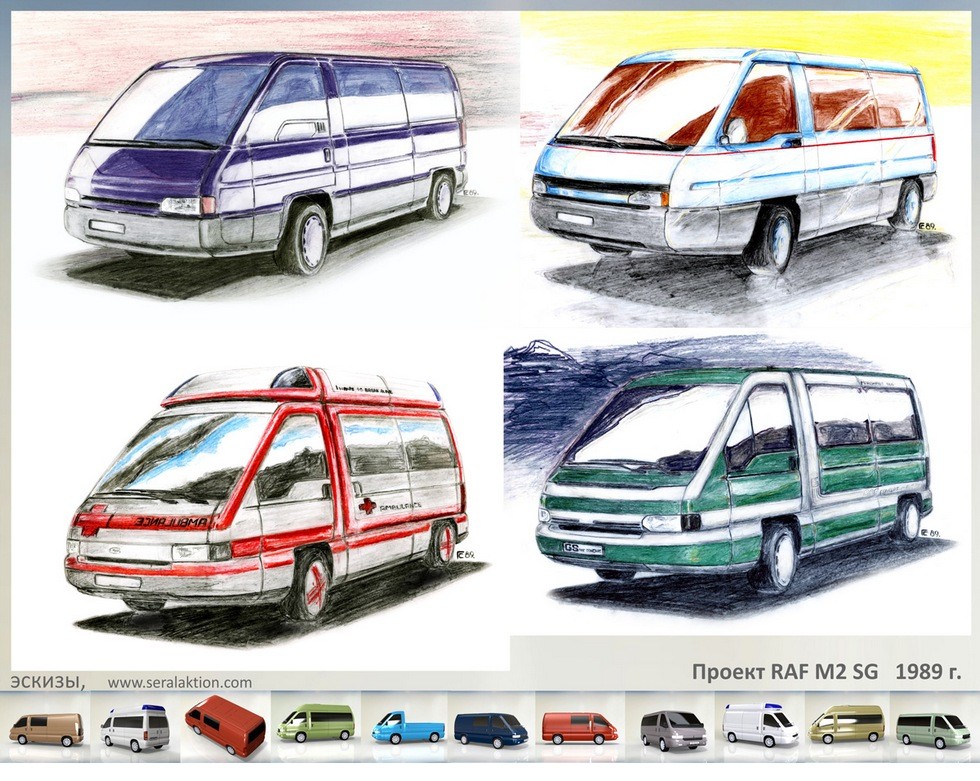

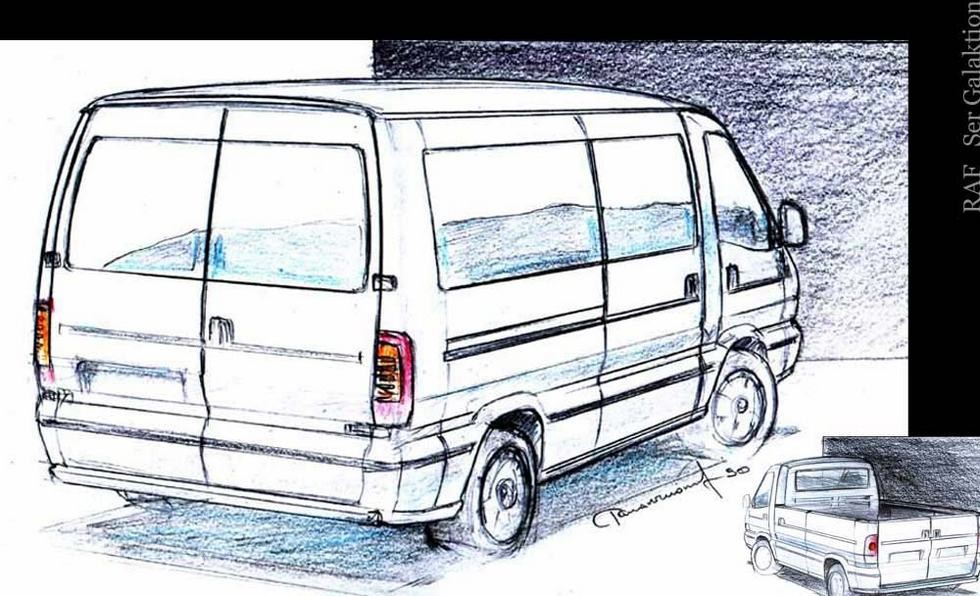

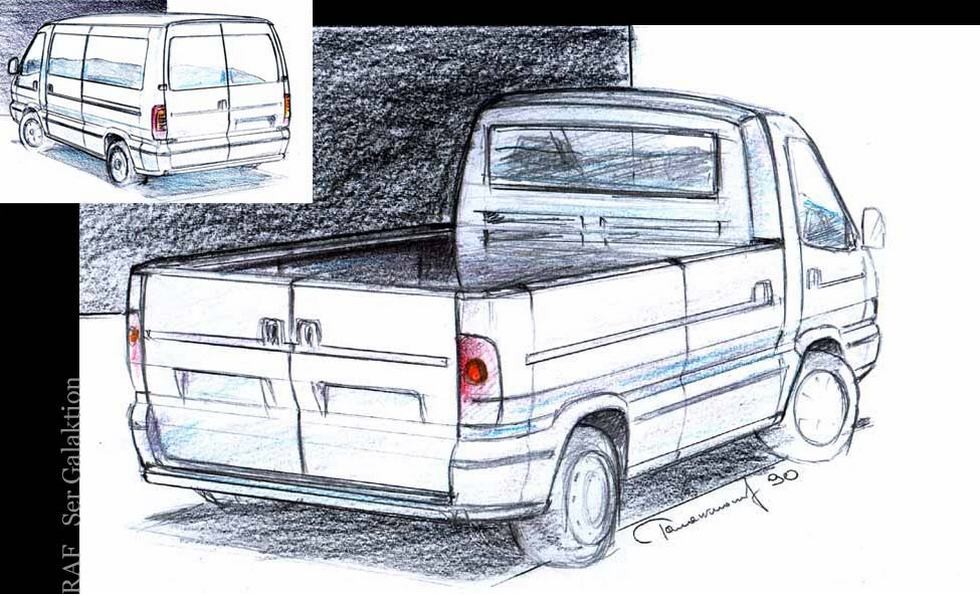

Рафики-фантомы: неизвестные и нерожденные микроавтобусы РАФ нового поколения

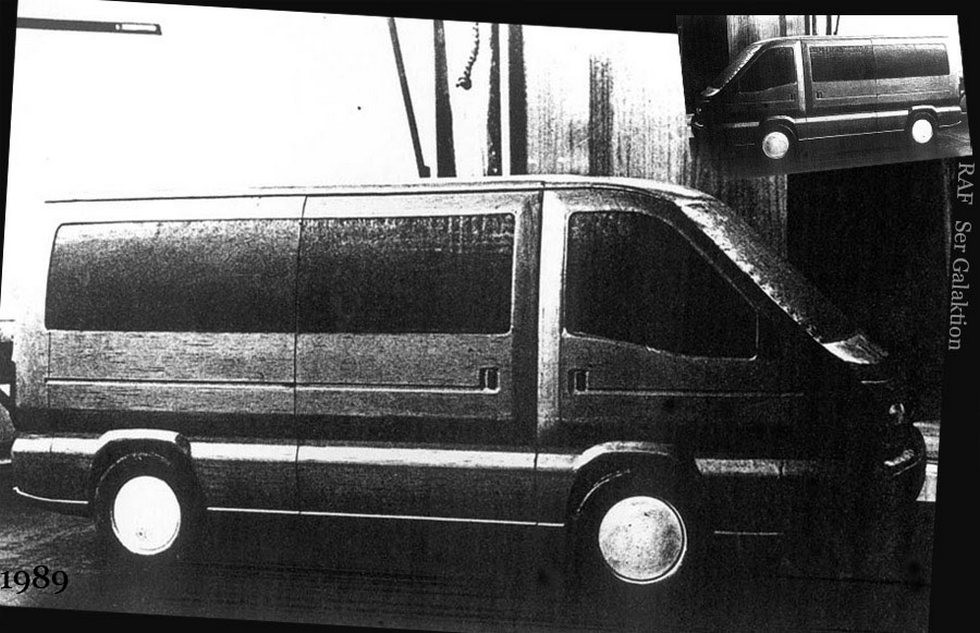

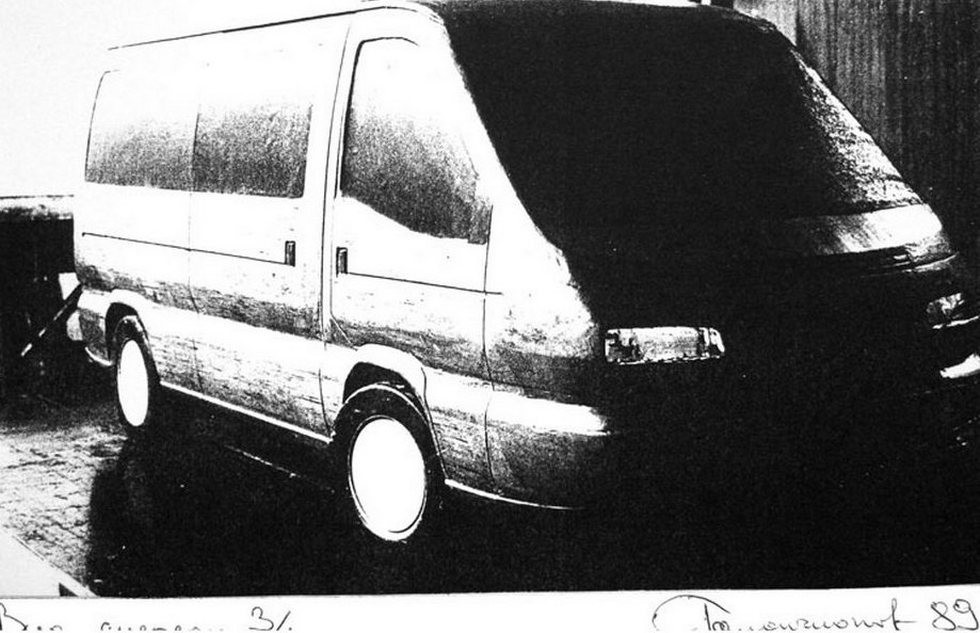

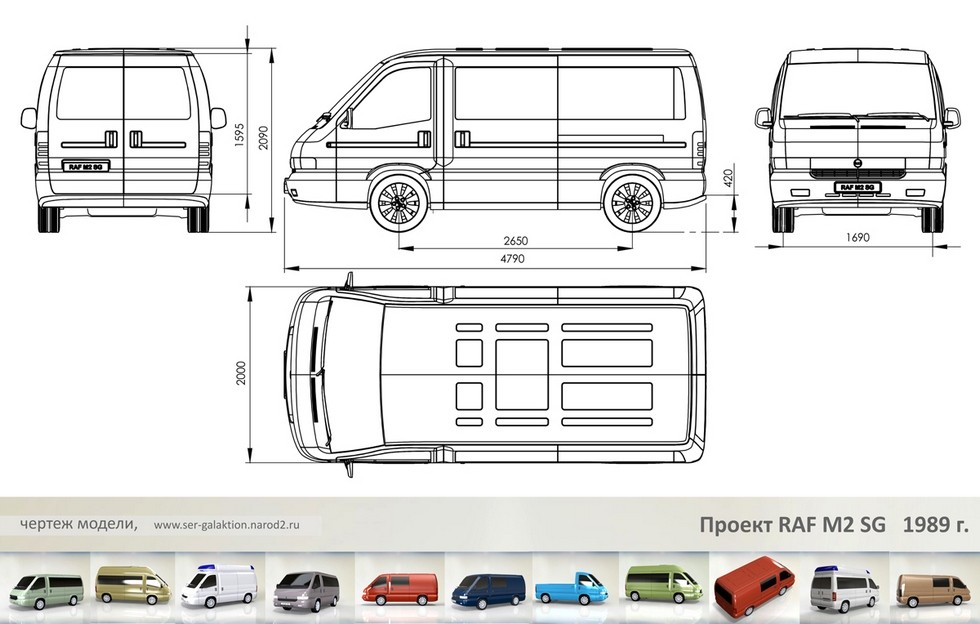

Если вы застали девяностые, то вы непременно лично знакомы с «рафиком» – микроавтобусом производства Рижской Автобусной Фабрики, про историю разработки которого мы уже рассказывали подробно. Этот однообъемник с характерным силуэтом в советское время был одной из самых популярных «маршруток», а также трудился в качестве «неотложки» – автомобиля скорой медицинской помощи. Увы, с распадом СССР трудовая карьера РАФ-22038 в странах СНГ довольно быстро завершилась, хотя модель и продержалась на конвейере до 1997 года. Но мало кто знает, что еще в конце восьмидесятых годов в Латвии предприняли довольно амбициозную попытку по разработке и созданию абсолютно новых микроавтобусов, история которых печальна и поучительна. Герои нашего обзора – малоизвестные RAF-M1 «Роксана» и RAF-M2 Stils.

Начало

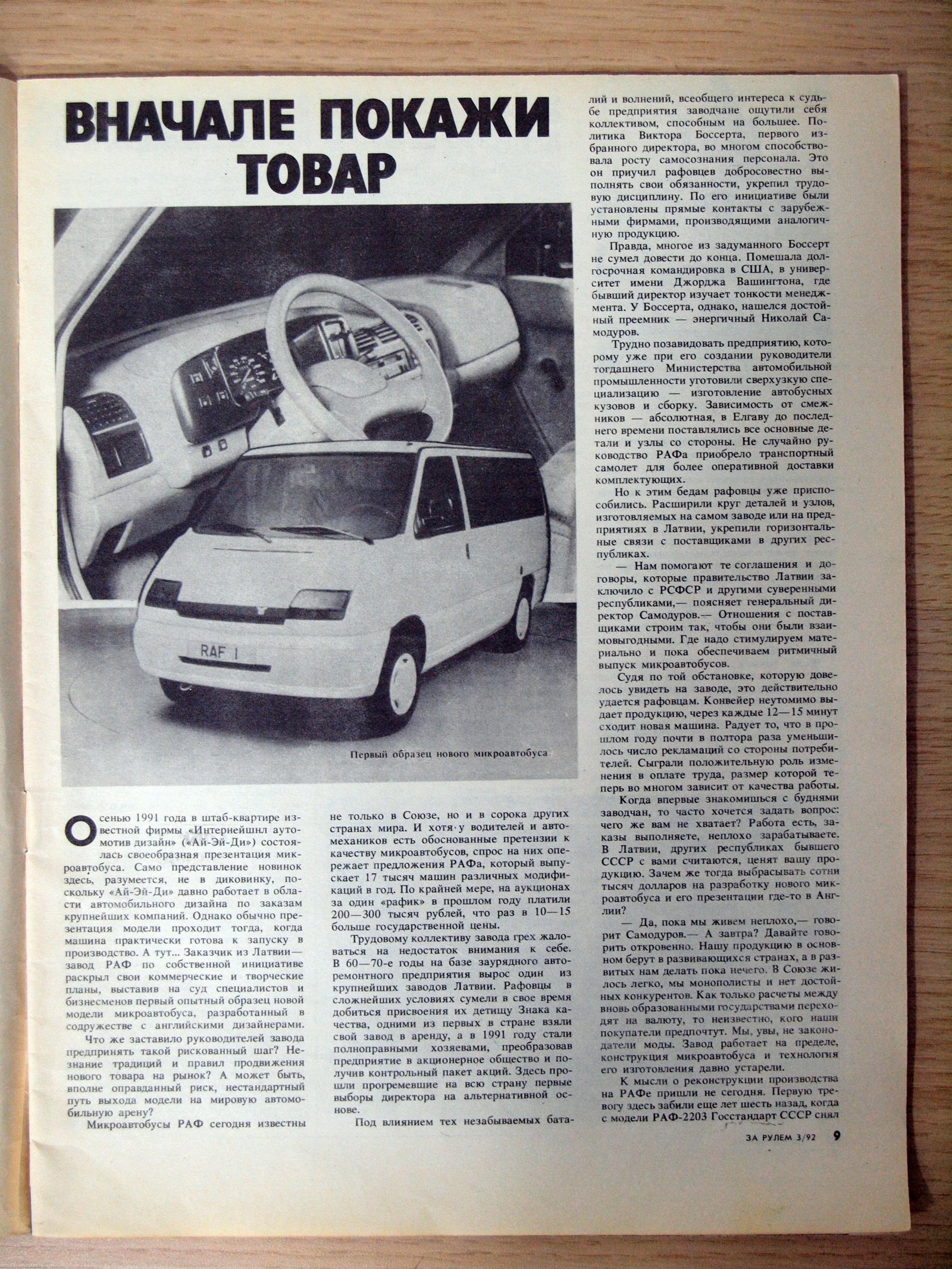

В середине восьмидесятых годов у «рафика» возникли достаточно серьезные проблемы с качеством изготовления — в худшие времена уровень брака продукции достигал 10%! В результате Госстандарт СССР снял с модели Знак качества, а по приказу «сверху» на самой фабрике сменили руководство.

Качество изготовления «рафиков» постепенно ухудшалось, а сама модель к середине восьмидесятых уже несколько устарела

Однако и после того как самые явные проблемы с качеством решились, на РАФе понимали, что разработанный еще в начале семидесятых годов микроавтобус порядком устарел и на фоне современных легковушек выглядит пришельцем из прошлого десятилетия. Огрехи эргономики и недостатки конструкции (в частности, недолговечную ходовую часть и слабые тормоза) нельзя было исправить «лёгкой косметикой», поэтому рафовцы замахнулись на достаточно серьезную модернизацию микроавтобуса.

Вывести машину на принципиально новый уровень эргономики и комфорта одной лишь «косметикой» было невозможно, и на РАФе это хорошо понимали

Произошло это уже в самом конце восьмидесятых годов. Помог рижским автобусостроителям конструктор НАМИ Владимир Андреевич Миронов, который разработал достаточно необычную подвеску, которая напоминала традиционный «МакФерсон», но отличалась от него остроумной конструкцией из пары труб-направляющих и амортизаторов, упиравшихся в кузов верхними концами. Также совместно с рижскими инженерами Миронов улучшил и тормозную систему, применив по паре суппортов ВАЗ-2121 на каждом переднем колесе и установив вакуумный усилитель вместо «гидровакуумника».

Поскольку Минавтопром в 1987 году прекратил финансирование новых проектов в своей отрасли, в Елгаве были вынуждены осваивать производство новых комплектующих для «рафика» собственными силами. Получилось не всё: вместо запланированной модификации РАФ-22038-30 с новой подвеской удалось запустить в производство лишь частично обновлённую машину с индексом 22038-02 и старой ходовой частью.

На фото: модернизированный вариант РАФ-22038

Бремя перемен

Между тем, не только в автомобильной промышленности, но и в самой стране на волне гласности и перестройки начались новые и невиданные доселе перемены. К примеру, коллектив Рижской Автобусной Фабрики впервые в истории предприятия в 1987 году выбрал нового директора — им стал Виктор Давыдович Боссерт. Именно он выступил «генератором идеи» по созданию принципиально нового микроавтобуса РАФ. Понятно, что она нашла горячий отклик и поддержку среди конструкторов и дизайнеров фабрики, желавших сделать новый «рафик», который бы не уступал мировым аналогам или был хотя бы просто таким же современным, как перспективная «десятка» из Тольятти и новая Волга ГАЗ-3105, над которыми в это время активно работали на ВАЗе и ГАЗе. Боссерт в 1987 году организовал республиканский конкурс на разработку дизайна для нового микроавтобуса, который благодаря информационной поддержке «Комсомольской правды» перерос во всесоюзный. В этом дизайн-конкурсе пробовали свои силы как любители «из толпы», так и профессиональные автомобильные дизайнеры, причем по правилам в нем могли участвовать и сотрудники РАФа.

Победил вариант Владимира Васильева из Риги — скорее всего, именно потому, что никто другой не был так близко знаком с возможностями фабрики. Ведь недостаточно было просто «нарисовать красивую машину» — потенциальный проект должен был уложиться в определённые рамки, заданные технологическими и производственными ограничениями РАФа.

Изначально новая модель должна была получить передний привод и перспективные агрегаты производства АЗЛК, но уже на ранних этапах работы над прототипом было решено остаться на старой заднеприводной схеме, которая в силу её отработанности на РАФе требовала меньших временных и финансовых затрат. Хотя к «переднеприводной» теме в Елгаве вскоре все равно вернулись!

Несмотря на классический задний привод и полукапотную компоновку, агрегаты для РАФ-М1 взяли самые современные на тот момент: на прототип поставили впрысковый 16-клапанный двигатель ЗМЗ-406 — тот самый, который лишь несколько лет спустя появится под капотом серийного ГАЗ-3110. От «ноль пятой» Волги позаимствовали стойки МакФерсон, а пятиступенчатую механику «одолжили» у ульяновского внедорожника. Более того, рулевое управление с усилителем вообще взяли от «иномарки» – а именно от Ford.

Ведущим конструктором проекта RAF M1 был Сергей Бугай — талантливый конструктор и способный дизайнер. Он разработал и проверил на прочность конструкцию этого концепта. Важным действующим лицом в проекте RAF M1 был Эгон Мартинсон — не рисующий, но тонко чувствующий пластику поверхностей конструктор-дизайнер.

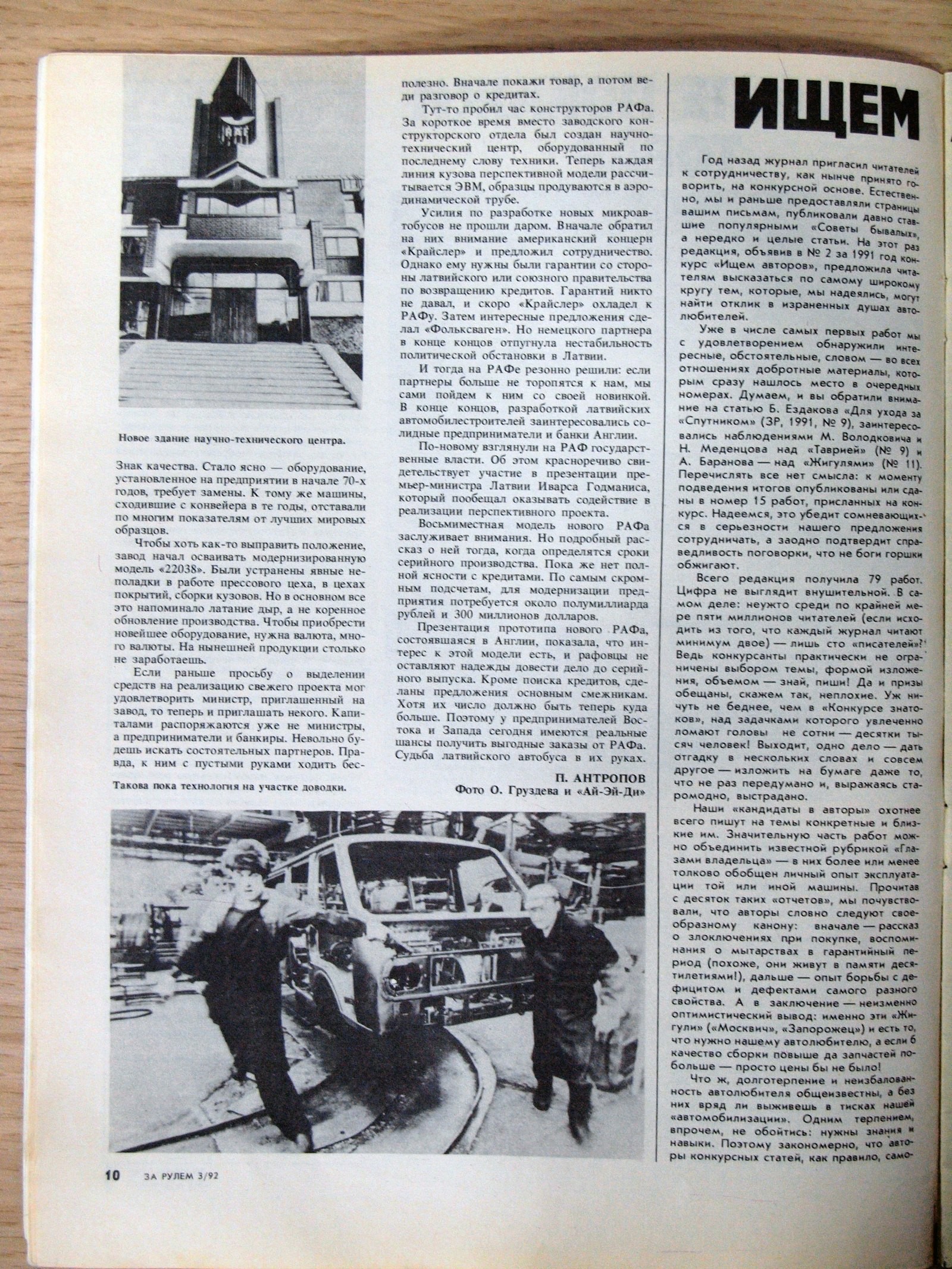

РАФ-М1 стал первой новой разработкой фабрики за несколько десятилетий, минувших с начала выпуска модели 2203. Масштабные и полноразмерные макеты были изготовлены на РАФе, а на ЗАЗе при участии рижских специалистов создали 3D-модель поверхности кузова, которую использовали для исследования аэродинамики и дальнейшего создания кузова прототипа. Внешность нового микроавтобуса несколько напоминала Ford Transit, хотя о прямом плагиате речь отнюдь не шла. Уже осенью 1990 года ходовой макет РАФ-М1 совершил пробную поездку по территории инженерно-технического центра РАФ.

На фото: макет РАФ-М1