Водяной двигатель — Water engine

Двигатель воды является двигателем с принудительным смещением, часто тесно похожим на паровой двигатель с аналогичными поршнями и клапанами, который приводится в давлении воды . Подача воды производилась из естественного напора воды , водопровода или специального водоснабжения под высоким давлением, например, от Лондонской гидравлической энергетической компании . Водопроводные сети в 19 веке часто работали при давлении от 30 до 40 фунтов на квадратный дюйм , в то время как гидравлические компании поставляли воду под более высоким давлением до 800 фунтов на квадратный дюйм.

Термин « водяной двигатель» ( нем . Wassermotor ) чаще применялся к небольшим турбинам типа колеса Пелтона, приводимым к водопроводному крану (например, водяной двигатель Уитни ), и в основном использовался для легких нагрузок, например, швейных машин.

В девятнадцатом веке термины гидравлический двигатель и гидравлический двигатель часто подразумевали ссылку на любой двигатель, приводимый в действие давлением жидкости, включая водяные двигатели и водяные двигатели, используемые в гидроэнергетике , но сегодня упоминания гидравлических двигателей, если не указано иное, обычно относятся более конкретно к тем которые работают на гидравлической жидкости в замкнутых гидравлических контурах гидравлических машин .

Содержание

Описание

Поскольку вода практически несжимаема, клапанный механизм водяных двигателей сложнее, чем тот, который используется в паровых двигателях, а некоторые водяные двигатели даже имели небольшой вторичный двигатель исключительно для обеспечения работы их клапанов. Слишком быстрое закрытие клапана может привести к очень большому давлению и взрыву трубопроводов (явление, подобное гидравлическому удару ), и в дополнение к клапанам, предназначенным для медленного закрывания, многие водяные двигатели использовали воздушные камеры для обеспечения некоторого поглощения силы за счет сжатия. воздух в них.

История

Неясно, когда и где были изобретены водяные двигатели, но возможно, что они впервые были использованы на рудниках в центральной Германии; Конечно, такое устройство было описано Робертом Фладдом после того, как он посетил Германию около 1600 года.

Приложения

В 19 веке в Лондоне широко использовались водяные двигатели, работающие на воде под высоким давлением, подаваемой Лондонской гидравлической энергетической компанией через обширную сеть трубопроводов. Даже когда практические электродвигатели начали использоваться, водяные двигатели оставались популярными в течение нескольких лет, поскольку обладали рядом преимуществ: они были тихими, надежными, дешевыми в эксплуатации, компактными, безопасными и могли надежно работать во влажных или заболоченных условиях, не подходящих для электрические устройства, такие как приводящие в действие водяные насосы в шахтах, где их способность продолжать работу даже в полностью погруженном состоянии была большим преимуществом.

Другие применения включали использование железнодорожными компаниями, где они приводили в действие поворотные платформы железных дорог , краны, подъемники и т. Д., Вращающиеся сцены в лондонском театре Палладиум и Колизей , а также приводы в действие трубные органы .

Водяные двигатели

Наибольший возможный дизайн воды двигателя является непосредственно действующей водной колонки двигателя или водяного столба машина (немецкий: Wassersäulenmaschine ). Такие устройства использовались для перекачки в различных горнодобывающих районах с середины восемнадцатого века, а одно из них использовалось, например, Георгом Фридрихом фон Райхенбахом в 1810 году для перекачки рассола из Берхтесгадена в Райхенхалль.

Подобно функции гидроцилиндра , поступающая вода переносится другой средой. Поршни водяного столба разного размера работают на одной оси; его управление слабо напоминает паровой двигатель . Водяные двигатели использовались при транспортировке рассола , перекачивая его из одного места в другое.

Техническое устройство с водяным двигателем что это

3. ВОДЯНЫЕ И ВЕТРЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ — ОСНОВА ЭНЕРГЕТИКИ

Водяные и ветряные мельницы представляли механизмы, использовавшие силы природы и являвшиеся источником энергии, сообщаемой рабочему органу или устройству (жернова, ковочные молоты и т. д.).

Водяные мельницы появились за много веков до нашей эры в Китае, Индии. В 536 г. в Риме была изобретена судовая мельница, в которой вращение водяного колеса передавалось посредством зубчатых колес к жерновам. Первые водяные мельницы, правда, в незначительном числе, появляются в Западной Европе в VI-X вв. Основой их примитивного устройства были верхнебойные колеса большого диаметра.

Широкое использование мельниц было возможно лишь в условиях общего подъема техники, определенного уровня развития производительных сил феодального общества. Введение этой передовой техники в странах Западной Европы началось с X в. На Руси мельницы появились в конце XV — середине XVII в. Объясняется этот временной сдвиг тем, что с середины XIII в. народы Восточной Европы подверглись нашествию татаро-монголов. Русь, находившаяся до этого на таком же уровне технико-экономического развития, что и страны Западной Европы, была задержана в своем поступательном развитии. Соответственно было отодвинуто и начало технической революции в России.

Техническая революция характеризуется широким распространением водяных и ветряных мельниц, а также механических часов. В X-XIII вв. в мельницах были применены устройства, позволяющие изменять направление вращения водяных колес в зависимости от уровня воды. Улучшились конструкции жерновов мукомольных мельниц. Поскольку первые мельницы в основном были мукомольными, то усовершенствования коснулись и этой части: для более мелкого помола стали употреблять вращающиеся совместно с пестом специальные ящики, для сбора размолотого зерна — мукосейки, снабженные ситами.

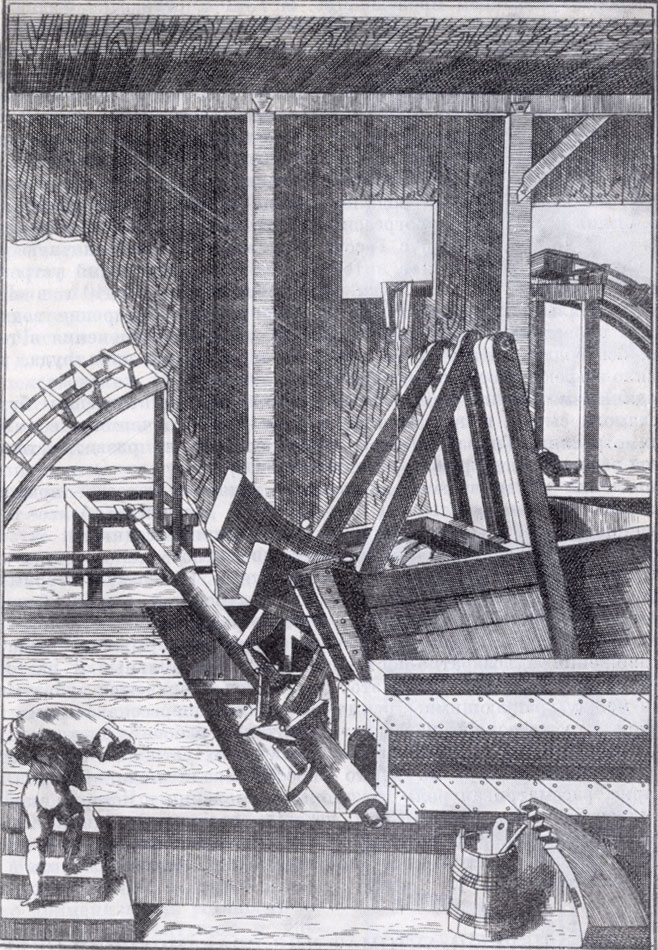

Валяльная машина XVI в. с приводом от водяного колеса

Ветряные мельницы появились в конце X — начале XI в. во Франции и Англии, а затем в Голландии, в которой с тех времен они становятся неотъемлемой частью ландшафта. Многие усовершенствования к ветряным мельницам были сделаны именно в Голландии. Так, здесь появляются своеобразные тормозные устройства, при помощи которых можно было очень быстро остановить вращающиеся жернова. По тем временам это приспособление было технически сложным и представляло собой механический привод, включавший в себя несколько пар зубчатых колес и тормозное устройство.

То, что ветряные мельницы появились в Голландии, где извечным врагом голландцев была вода и где приходилось откачивать воду, чтобы отвоевать клочок земли, объясняет их применение для приведения в действие водоотливных установок.

Водяное колесо с конца XI в. использовали, кроме того, для приведения в действие водоподъемных устройств и бурильных установок, а также в текстильном производстве. Тяжелые молоты, приводимые в действие водяным колесом, давили на загруженное в яму сукно (сукновальные и валяльные мельницы). В конце XII в. в Нюрнберге были широко распространены шерстобойни, в которых для трепания шерсти все металлические инструменты приводились в движение водяным колесом.

С середины XIV в. водяные мельницы начинают распространяться в металлообрабатывающем производстве. К 1351 г. относится изобретение первого вододействующего стана для изготовления железной проволоки (Германия), положившего начало использованию энергии воды в прово-лочно-волочильном производстве. Изобретение заключалось в передаче энергии воды посредством гидравлического колеса на рычажно-клеще-вой механизм волочильного устройства через систему массивных кулаков, насаженных на деревянном валу. Характерно, что, несмотря на явные преимущества вододействующих станков, их использование, в силу уже известных нам особенностей феодального способа производства, даже в самой Германии — родине нового способа — шло крайне медленно. Лишь к XV в. эта прогрессивная техника стала заметно распространяться. В 1532 г. Эобаннус Гессус еще описывает проволочную мельницу как чудо. Представляет интерес описание изобретения устройства с водяным колесом для протяжки проволоки, данное в 1540 г. в «Пиротехнике» итальянским инженером В. Бирингуччо. Внедрение водяного колеса в проволочное производство внесло коренные изменения в технологию, освободило человека от тяжелого и утомительного труда, резко повысило эффективность производства.

Водяные мельницы употреблялись также при изготовлении бумаги, для размола сырья, в производстве пороха — для толчения и во многих других отраслях. Гидравлическое колесо оказало на развитие техники мощное революционизирующее воздействие [6].

Появление механического двигателя — водяного колеса — привело к повышению производительности труда; было достигнуто более точное сочленение деталей в самих мельницах и в различных станках.

Таким образом, применение водяного колеса позволило создать механизмы, передающие движение от двигателя к рабочему инструменту: механический рычажный молот, толчейное устройство, где вращательное движение преобразовывалось в прерывно-поступательное; пороховые мельницы с кулачковым валом (преобразование непрерывного вращательного движения в возвратно-поступательное); сверлильные и расточные станки и другие устройства. В этот же период появляются зубчатые передачи между вращающимися осями, в том числе пересекающимися между собой, что позволяло передавать движение рабочему механизму.

Разработке и совершенствованию технических устройств с вращательным движением механизма много способствовали механические часы. К. Маркс, рассматривая роль Мукомольных мельниц в истории машины, обратил особое внимание на часы, которые, развивая механику, способствовали созданию передаточных и других более сложных механизмов, необходимых для рабочих машин. Часы навели на мысль применить в производстве автоматы ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 263) [7].

Водяные колеса,двигатель ранних эпох

Для подъёма воды в оросительные каналы служили водяные колёса (первые простейшие гидравлические двигатели), использующие ее энергию. Первые водяные колеса начали применяться более чем за 3000 лет до н.э. в Египте, Китае, Индии и других странах (рис. 3.2). Сведения об их использовании приводятся в таких древних источниках, как «География» Страбона (63 г. до н.э. – 24 г. н.э.) в семнадцати книгах, «Десять книг об архитектуре» Витрувия (вторая половина I века до н.э.).

Витрувий так описывает водяное колесо:

«Вокруг вала устанавливается колесо, по своим размерам соответствующее высоте, на которую должна быть доставлена вода, вокруг него, по внешнему кругу, устанавливаются кубические ящики, которые делаются водонепроницаемыми при помощи смолы и воска. Когда колесо путём наступания приводится в движение, то наполняющиеся ящики поднимаются кверху и на обратном пути выливают своё содержимое в водохранилище».

Если течение реки достаточно сильное, то оно само может вращать колесо и усилия раба или животного можно заменить силой текущей воды. У того же Витрувия читаем: «В реках также устанавливаются водоподъёмные колёса, подобные вышеописанным, с той только разницей, что к ним с наружной стороны приделываются лопасти, которые, будучи увлечены течением воды, своим движением заставляют вращаться колесо и, наполняя при этом ящики водой и поднимая их кверху, без работы толкания, путём использования течения воды, сами вращаясь, выполняют необходимую работу».

На рис. показано старинное сирийское водоподъёмное колесо – нория.

Древние греки поняли, что вращающееся водяное колесо может не только поднимать воду, но и совершать другую полезную работу, если его ось соединить с каким-нибудь механизмом. От этой догадки оставался лишь шаг до изобретения водяной мельницы. И этот шаг был сделан. В Древней Греции и Риме водяные колеса уже использовались для вращения мельничных жерновов.

В те времена простое устройство водяной мельницы представлялось настоящим чудом, сродни «самостоятельно» открывавшимся дверям храмов и «беспричинному» появлению огня на жертвенном очаге. Но там эти действия, казалось, производили сами боги, а здесь, на водяной мельнице, самая простая и привычная земная работа – размол зерна – осуществлялась как бы сама собой, без монотонного и тяжелого труда рабынь, растирающих зерно между камнями (

Один из поэтов той эпохи – македонянин Антипатр Фессалоникский, живший в I столетии до н.э., – посвятил водяной мельнице оду:

Дайте рукам отдохнуть, мукомолки;

спокойно дремлите,

Хоть бы про близкий рассвет громко

петух голосил:

Нимфам пучины речной ваш труд

поручила Деметра; Как зарезвились они обод крутя колеса!

Видите? Ось завертелась, а оси

крученые спицы С рокотом движут глухим тяжесть

двух пар жерновов. Снова нам век наступил золотой:

без труда и усилий Начали снова вкушать дар мы

Деметры святой.

В древнем Риме уже во II в. водяные мельницы были распространены почти повсеместно, все больше и больше работ выполнялось с их помощью. Водяные колеса использовались и для выжимания масел, и для размягчения яблок, из которых приготовляли любимый римлянами напиток – сидр, с их помощью заполнялся водой знаменитый римский водопровод. Водяное колесо стали использовать для пиления досок, и для обработки камня. Строительство из известняковых блоков становилось массовым, ведь в ряде регионов он был дешевле кирпича, в связи недостатка дров для обжига. Это можно видеть и в регионах Сирии, Египта,Малой Азии, что античные посройки произведениы из пиленых известковых блоков. А когда во время осады Рима остготы разрушили водопровод и «вечный город» остался без воды, император Вилезарий устроил прямо на Тибре огромные плавучие водяные колеса, служившие для ее подачи в город.

Водяной двигатель стал использоваться и для пиления досок. и именно это произвело революцию в судостроении.

Мертвая царевна и Семеро Грезящих

Гунны, Народ, пришедший с Ямала. Аттила, каган гуннов из рода Вельсунгов

Техническое устройство с водяным двигателем что это

3. ВОДЯНЫЕ И ВЕТРЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ — ОСНОВА ЭНЕРГЕТИКИ

Водяные и ветряные мельницы представляли механизмы, использовавшие силы природы и являвшиеся источником энергии, сообщаемой рабочему органу или устройству (жернова, ковочные молоты и т. д.).

Водяные мельницы появились за много веков до нашей эры в Китае, Индии. В 536 г. в Риме была изобретена судовая мельница, в которой вращение водяного колеса передавалось посредством зубчатых колес к жерновам. Первые водяные мельницы, правда, в незначительном числе, появляются в Западной Европе в VI-X вв. Основой их примитивного устройства были верхнебойные колеса большого диаметра.

Широкое использование мельниц было возможно лишь в условиях общего подъема техники, определенного уровня развития производительных сил феодального общества. Введение этой передовой техники в странах Западной Европы началось с X в. На Руси мельницы появились в конце XV — середине XVII в. Объясняется этот временной сдвиг тем, что с середины XIII в. народы Восточной Европы подверглись нашествию татаро-монголов. Русь, находившаяся до этого на таком же уровне технико-экономического развития, что и страны Западной Европы, была задержана в своем поступательном развитии. Соответственно было отодвинуто и начало технической революции в России.

Техническая революция характеризуется широким распространением водяных и ветряных мельниц, а также механических часов. В X-XIII вв. в мельницах были применены устройства, позволяющие изменять направление вращения водяных колес в зависимости от уровня воды. Улучшились конструкции жерновов мукомольных мельниц. Поскольку первые мельницы в основном были мукомольными, то усовершенствования коснулись и этой части: для более мелкого помола стали употреблять вращающиеся совместно с пестом специальные ящики, для сбора размолотого зерна — мукосейки, снабженные ситами.

Валяльная машина XVI в. с приводом от водяного колеса

Ветряные мельницы появились в конце X — начале XI в. во Франции и Англии, а затем в Голландии, в которой с тех времен они становятся неотъемлемой частью ландшафта. Многие усовершенствования к ветряным мельницам были сделаны именно в Голландии. Так, здесь появляются своеобразные тормозные устройства, при помощи которых можно было очень быстро остановить вращающиеся жернова. По тем временам это приспособление было технически сложным и представляло собой механический привод, включавший в себя несколько пар зубчатых колес и тормозное устройство.

То, что ветряные мельницы появились в Голландии, где извечным врагом голландцев была вода и где приходилось откачивать воду, чтобы отвоевать клочок земли, объясняет их применение для приведения в действие водоотливных установок.

Водяное колесо с конца XI в. использовали, кроме того, для приведения в действие водоподъемных устройств и бурильных установок, а также в текстильном производстве. Тяжелые молоты, приводимые в действие водяным колесом, давили на загруженное в яму сукно (сукновальные и валяльные мельницы). В конце XII в. в Нюрнберге были широко распространены шерстобойни, в которых для трепания шерсти все металлические инструменты приводились в движение водяным колесом.

С середины XIV в. водяные мельницы начинают распространяться в металлообрабатывающем производстве. К 1351 г. относится изобретение первого вододействующего стана для изготовления железной проволоки (Германия), положившего начало использованию энергии воды в прово-лочно-волочильном производстве. Изобретение заключалось в передаче энергии воды посредством гидравлического колеса на рычажно-клеще-вой механизм волочильного устройства через систему массивных кулаков, насаженных на деревянном валу. Характерно, что, несмотря на явные преимущества вододействующих станков, их использование, в силу уже известных нам особенностей феодального способа производства, даже в самой Германии — родине нового способа — шло крайне медленно. Лишь к XV в. эта прогрессивная техника стала заметно распространяться. В 1532 г. Эобаннус Гессус еще описывает проволочную мельницу как чудо. Представляет интерес описание изобретения устройства с водяным колесом для протяжки проволоки, данное в 1540 г. в «Пиротехнике» итальянским инженером В. Бирингуччо. Внедрение водяного колеса в проволочное производство внесло коренные изменения в технологию, освободило человека от тяжелого и утомительного труда, резко повысило эффективность производства.

Водяные мельницы употреблялись также при изготовлении бумаги, для размола сырья, в производстве пороха — для толчения и во многих других отраслях. Гидравлическое колесо оказало на развитие техники мощное революционизирующее воздействие [6].

Появление механического двигателя — водяного колеса — привело к повышению производительности труда; было достигнуто более точное сочленение деталей в самих мельницах и в различных станках.

Таким образом, применение водяного колеса позволило создать механизмы, передающие движение от двигателя к рабочему инструменту: механический рычажный молот, толчейное устройство, где вращательное движение преобразовывалось в прерывно-поступательное; пороховые мельницы с кулачковым валом (преобразование непрерывного вращательного движения в возвратно-поступательное); сверлильные и расточные станки и другие устройства. В этот же период появляются зубчатые передачи между вращающимися осями, в том числе пересекающимися между собой, что позволяло передавать движение рабочему механизму.

Разработке и совершенствованию технических устройств с вращательным движением механизма много способствовали механические часы. К. Маркс, рассматривая роль Мукомольных мельниц в истории машины, обратил особое внимание на часы, которые, развивая механику, способствовали созданию передаточных и других более сложных механизмов, необходимых для рабочих машин. Часы навели на мысль применить в производстве автоматы ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 263) [7].