Техническое обслуживание шин и колес

Для обеспечения наименьшего износа шин надо выполнять следующие правила:

- регулярно проверять и своевременно регулировать установку и особенно схождение передних колес;

- регулярно проверять балансировку (неуравновешенность) колес;

- проверять давление воздуха в шинах (перед выездом);

- избегать резких торможений до блокировки колес;

- не оставлять автомобиль на полу, загрязненном нефтепродуктами;

- соблюдать правила монтажа и демонтажа шин;

- регулярно переставлять шины вместе с колесами согласно схемам, приведенным в инструкциях по эксплуатации автомобилей.

В соответствии с требованиями ГОСТ 25478-82 минимально допустимое значение остаточной высоты рисунка протектора для легковых автомобилей составляет 1,6 мм.

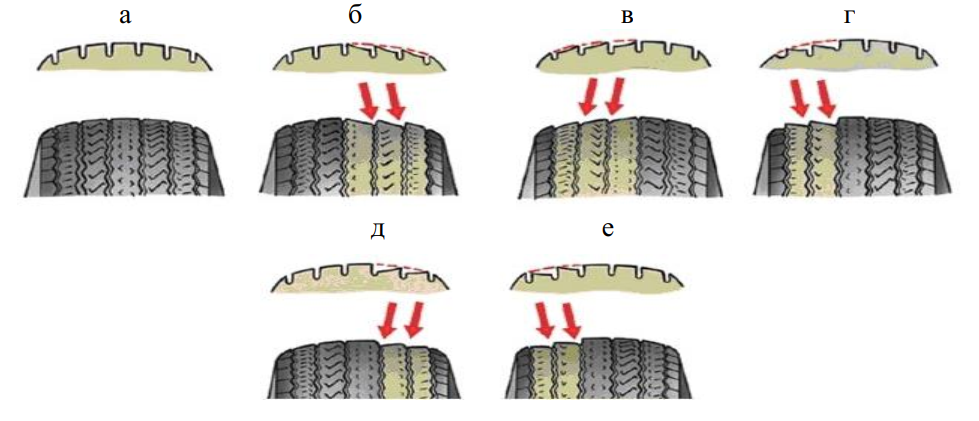

Повышенный и неравномерный износ шин, как правило, вызывается нарушением норм эксплуатации или неисправным техническим состоянием автомобиля. Характерные виды неестественного износа шин приведены на рис. 133 .

Рис. 133. Виды неестественного износа шин: 1 — повышенное давление, 2 — пониженное давление, 3 — неправильное схождение колес, 4 — неправильный развал колес, 5 — нарушение балансировки, 6 — угловое биение колес.

Шины должны монтироваться только на предназначенные для них колеса. Монтаж и демонтаж шин следует выполнять на специальных станках и только в виде исключения вручную. При проведении монтажно-демонтажных работ необходимо соблюдать чистоту, не допускать попадания внутрь покрышки даже мелких крупинок грязи.

Перед монтажом соприкасающиеся поверхности покрышки и камеры припудривают тальком. Борта бескамерных шин и внутреннюю поверхность полок и закраин обода увлажняют.

В дорожных условиях пользуются монтажными лопатками, которые должны быть гладкими, без зазубрин, с неострыми краями. Ни в коем случае нельзя применять кувалды и ломы — лучше использовать резиновый молоток.

Чтобы не нарушить балансировку колеса при демонтаже покрышки, необходимо против вентиля на покрышке мелом сделать соответствующую метку, которую затем учесть при последующем монтаже шин.

При проверке технического состояния колес необходимо проверить деформацию и биение обода, а также их балансировку.

Нарушение балансировки колес сопровождается усиленным износом шин и ухудшает устойчивость автомобиля при движении. Оно обычно является следствием неравномерного износа протектора по окружности, смещения балансировочных грузиков или шин при монтаже, деформации обода колеса и повреждения шины.

Камерные шины балансируются на заводе-изготовителе комплектно с камерами.

Неуравновешенность колес бывает двух видов: статическая и динамическая: статическая определяется моментом силы тяжести неуравновешенной массы колеса относительно оси вращения. Допустимый статический дисбаланс для колес легковых автомобилей составляет не более 4,9. 9,8 Нּсм в зависимости от размера шин; динамическая проявляется только при вращении колеса и является следствием неравномерного распределения массы колеса относительно вертикальной плоскости симметрии.

Статическая и динамическая балансировка колес легкового автомобиля — технологически сложные операции, выполнять которые можно только при наличии специальных стендов и приспособлений на станциях технического обслуживания автомобилей. Балансировку колес осуществляют с помощью грузиков, укрепленных между ободом и шиной пружинным держателем.

В случае отсутствия специальных стендов статическую балансировку колеса можно выполнять на ступице неведущего колеса автомобиля. Для этого надо приподнять автомобиль домкратом и ослабить затяжку подшипников ступицы неведущего колеса. После этого следует устанавливать колесо в различные положения и отпускать. Если при этом колесо не удерживается в установленном положении, а проворачивается в ту или другую сторону и останавливается только в одном положении, значит оно имеет дисбаланс.

Для балансировки колес необходимо:

- снизить давление в шине до 20. 30 кПа и снять с обода колеса балансировочные грузики ( рис. 134, а );

- медленно повернуть колесо против часовой стрелки и отпустить, когда оно остановится; нанести вертикальной меловой чертой метку 1 ( рис. 134, б ), определяющую верхнюю точку колеса;

- повернуть толчком колесо по часовой стрелке и после его остановки также отметить верхнюю точку меловой вертикальной линией II, разделить кратчайшее расстояние между метками I и II пополам и нанести метку III — это и будет самое легкое место колеса (рис. 134, б );

- установить по обе стороны метки III малые балансировочные грузики ( рис. 134, в ) массой 30 г, которые своей пружиной подходят под борт покрышки и удерживаются на ободе;

- толчком руки повернуть колесо: если после его остановки грузики займут нижнее положение, их масса для балансировки колеса достаточна; если грузики займут верхнее положение, нужно поставить более тяжелые (40 г) и, вращая колесо, убедиться, что оно останавливается при нижнем положении грузиков;

- отодвигая грузики на равные расстояния (А и А) от метки III ( рис. 134, г ), следует добиться равновесия колеса, когда оно после толчка рукой будет останавливаться в разных положениях (в зависимости от приложенного усилия);

- накачать шину до нормального давления и приступить к балансировке следующего колеса.

Рис. 134. Статическая балансировка колеса: а — крепление балансировочного грузика на ободе колеса, б — определение самой легкой части колеса, в — начальное положение балансировочных грузиков, г — окончательное положение балансировочных грузиков (при равновесии колеса).

Техническое обслуживание шин и колёс

Правильная техническая эксплуатация шин определяется: грамотным управлением автомобиля; своевременным техническим обслуживанием шин и узлов, влияющим на их ходимость; поддержанием всех регулируемых параметров в заданном пределе; грамотным выполнением шино-монтажных работ; своевременным и качественным выполнением необходимого ремонта шин.

Ежедневное техническое обслуживание. Перед выездом на линию необходимо убедиться, что за время стоянки не было утечки воздуха из шин. При подозрении на снижение давления в шине проверить давление манометром и при необходимости устранить причину утечки. При длительных остановках необходимо осматривать шины с целью обнаружения повреждения и явной утечки воздуха. Периодически необходимо осматривать шины, колеса и внешним осмотром проверять состояние деталей крепления колес. Застрявшие в протекторе, в боковинах или между сдвоенными шинами предметы должны быть удалены. Все детали крепления колес должны быть в исправном состоянии, без следов взаимного смещения. При интенсивном или неравномерном износе рисунка протектора шин следует независимо от сроков проведения технического обслуживания (ТО-1 или ТО-2) принять меры для устранения причин такого износа.

Техническое обслуживание ТО-1. При ТО-1 необходимо контролировать давление в шинах с помощью манометра и доводить до заданного уровня. При накачке шин давление доводится до верхнего предела. При движении автомобиля, особенно в жаркое время, давление в шинах повышается, но снижать его в нагретых шинах не следует. Давление воздуха проверяется в остывших шинах при плюсовой температуре окружающего воздуха.

Снижение давления в шинах по сравнению с нормой ухудшает устойчивость и управляемость, приводит не только к ускоренному и неравномерному износу протектора, но и к ускоренному разрушению каркаса боковин, что может быть причиной взрыва шины.

Недопустима большая разность давления в шинах сдвоенных колес,так как это вызывает неравномерное распределение нагрузки между колесами и приводит к неравномерному износу протектора шин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приемы определения давления воздуха в шинах на глаз, на звук при ударе по шине являются совершенно недопустимыми, так как возможная ошибка при этом достигает критических значений.

Техническое обслуживание ТО-2. При выполнении ТО-2 выполняется тщательный осмотр шин и оценка их состояния, контролируется остаточная глубина рисунка протектора и износ бововин (по размеру индикаторов-впадин на боковинах), оценивается возможность дальнейшей эксплуатации шин.

При необходимости производится перестановка колес. Основанием для перестановки колес могут служить неравномерный или интенсивный износ рисунка протектора шин, необходимость правильного подбора шин для распределения по осям или сдвоенным колесам, необходимость установки более надежных шин на передней оси, а также другие причины,

МОНТАЖ ШИН

Монтаж и демонтаж шин рекомендуется выполнять на специальном участке с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента.

Для обеспечения полной герметичности контакта обода с бортами шины необходимо посадочные полки обода тщательно зачищать от ржавчины и окрашивать. Отсутствие окраски и ржавчина снижают степень герметизации внутренней полости шины, а также затрудняют ее монтаж.

Обод колеса не должен быть деформирован или иметь повреждения. Зачастую преждевременное разрушение шины является следствием различных повреждений обода.

Бескамерные шины требуют осторожного обращения, так как повреждения герметизирующего слоя в бортовой части снижают герметичность шины. Для предотвращения повреждения бортов необходимо применять монтажно-демонтажные инструменты или станки для колес с глубокими ободьями. Применение специальных станков не только обеспечивает сохранность ободьев и шин, но и ускоряет операции монтажа-демонтажа и облегчает труд.

Применение тяжелых кувалд, нестандартных лопаток и ломиков приводит к появлению на посадочных поверхностях обода вмятин, царапин и заусенцев, а затем к повреждению бортов и уплотняющего слоя шины.

Особо рекомендуется выполнять монтаж и демонтаж шин на специальных стендах, предназначенных для работы с дисковыми колесами, имеющими глубокий обод. При этом порядок монтажа шин определен в руководстве по эксплуатации конкретного стенда.

При необходимости монтаж шин может быть выполнен вручную с помощью специальных монтажных лопаток. Монтажные лопатки должны соответствовать данному типу шин, быть гладкими, без зазубрин и острых кромок,так как в противном случае неизбежны повреждения бортов шины. Монтаж и демонтаж шин в пути необходимо выполнять только специальным монтажным инструментом для колес с глубокими ободьями, при этом следует исключить возможность попадания песка и грязи на борта шин и монтажные полки обода.

Нельзя при монтаже или демонтаже ударять молотком по лопатке, заложенной между бортом шины и закраиной обода и, передвигая лопатку ударами молотка, натягивать или снимать борт с обода, так как от этого разрушается уплотняющий бортовой слой шины.

Для облегчения монтажа бескамерных шин и предохранения их от повреждения полки и закраины обода следует смазывать специальной монтажной пастой или смоченным в воде мылом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать для этой цели масла или консистентные смазки.

Демонтаж и монтаж шин, имеющих низкую температуру, может вызвать трещины,так как резина под влиянием низких температур (ниже минус 5 °С для обычных шин) теряет эластичность и прочность. Холодную шину перед монтажом следует предварительно прогреть в помещении.

ВНИМАНИЕ: Монтаж и демонтаж шины следует выполнять только со стороны узкой полки обода.

Нередко для ускорения демонтажа или монтажа шин их натягивают или снимают с обода лопатками или ломиком, прикладывая большие усилия (без намыливания и укладки в ручей), что вызывает такие повреждения шин в бортовой части, которые не поддаются ремонту.

При отсутствии специальных станков для демонтажа шин работа выполняется вручную. Порядок правильного монтажа шин при этом следующий:

Колесо следует положить на чистую горизонтальную площадку так, чтобы узкая посадочная полка была сверху. Тщательно промазать куском мыла, смоченного водой, верхнюю кромку обода колеса. Так же тщательно необходимо промазать монтажной пастой или влажным мылом наружную поверхность борта шины. Положить шину на обод смазанным бортом так, чтобы нижний борт шины одной стороной вошел в ручей. Противоположную сторону шины с помощью небольшой кувалды осадить в ручей обода.

Второй борт шины тщательно промазать с внутренней стороны. Утопить борт шины с одной стороны в ручей, а другую часть борта перевести за кромку обода с помощью монтажных лопаток. Распространена ошибка, когда борт выскакивает из монтажного ручья, а монтажник пытается перевести противоположную часть борта через закраину обода, прикладывая чрезмерное усилие. В начальный период монтажа рекомендуется прижатием ногой удерживать борт шины в монтажном ручье.

Диагностика технического состояния автомобильных колес и шин

Уменьшение пути движения автомобиля по инерции (ухудшение наката), потеря легкости управления (автомобиль плохо «держит дорогу») могут быть вызваны нарушением углов установки управляемых колес, износом или нарушением регулировки подшипников ступиц колес, деформацией дисков колес.

Преждевременное изнашивание шин как управляемых, так и неуправляемых колес может происходить при пониженном или повышенном давлении воздуха в них, деформации дисков колес, нарушении балансировки колес, перекосе ведущего моста относительно рессор и т.д. Перекос ведущего моста вызывает увод ведущих колес при прямолинейном движении.

1. Факторы, влияющие на износ автомобильных шин

Рисунок 5 — Факторы, влияющие на износ автомобильных шин

1. Неуправляемые факторы

- Состояние дороги. По сравнению с асфальтированным на гравийном покрытии ресурс шины снижается на 25%, а на разбитом и каменистом он меньше примерно на 50%. Распространенные у нас в стране асфальтобетонные («шершавые») покрытия хотя и более безопасны по сцеплению, но увеличивают износ протектора так же, как и гравийные.

- Климатические условия. Наивыгоднейшим температурным режимом для шины считается температура 70-75 0 С, температура до 100 0 С является допустимой, 120 0 С – опасная, более 120 0 С – критическая. При повышении температуры от 0 до 100 0 С прочность резины снижается в 2-3 раза, а прочность связи резины с кордом в 1,5-2 раза. При низких температурах эластичность резины резко снижается. Непрогретые шины при резком трогании с места, ударах о неровности дороги и т.п. могут разорваться. Солнечный свет вызывает ускоренное старение резины. Она теряет эластичность, покрывается трещинами, ресурс еѐ снижается. Качественная резина содержит определенную пропорцию сажи, каучука и наполнителей. Чтобы проверить качество, необходимо вытянуть отросток на 2,5 длины и за 1с он должен вернуться в начальное состояние. Зимняя шина, особенно шипованная, служит меньше летней на 30- 50% из-за более мягкой резины (она позволяет лучше сохранять эластичность при отрицательных температурах) и специфического рисунка (его насыщенность меньше, чем у обычной дорожной).

2. Частично-управляемые факторы

- Качество вождения. Выбор правильного скоростного режима, т.к. при увеличении скорости с 50 до 100 км/ч ресурс шины снижается в два раза, возможно наступление критической скорости. Разгон – торможение оказывают значительное влияние на ресурс шины. В свободном качении колеса сила сопротивлению качению 4-10 кг (для легковых автомобилей) при торможении эта сила гораздо больше (до 250 кг). В этом случае сильно изнашивается передняя часть грунтозацепа («пила» в окружном направлении). На ведущих колесах этого не наблюдается, т.к. они постоянно загружаются силами разгона и торможения, поэтому шины ведущих колес изнашиваются несколько меньше и в основном по центру, тогда как ведомые по бокам.

- Нагрузка на шину и ее ресурс взаимосвязаны. В ТУ задают нагрузку на 5 – 10% ниже допустимой. Такую нагрузку называют экономичной. При перегрузке шины увеличивается напряжение в каркасе и межкордовой резине, шина перегревается, происходит расслоение корда и резины, резко возрастает износ протектора.

- Установка шипов ослабляет протектор, чтобы они заняли в покрышке правильное положение необходимо первые 500 км проехать без резких разгонов и торможений. Установка шипов увеличивает расход топлива ≈ на 5% для каждого колеса. Шипованная резина лучше для загородной трассы (в городе дороги иногда чистят). При температуре ниже – 20 0 С эффективность работы шипов резко снижается, т.к. лед становится более твердым и его сложнее пробить. Зимняя нешипованная шина «липучка» в этом случае предпочтительнее, т.к. продолжает цепляться за дорогу ламелями.

3. Управляемые факторы

- Давление воздуха в шине устанавливается с учетом конструкции шины, ее размера и экономической нагрузки. Любое отклонение от нормы приводит к снижению ресурса. Нормативное давление в шине задается для полностью загруженного автомобиля, если загрузка постоянно неполная, то можно несколько снизить давление в шине (нагрузку на корд).

Особенно нежелательно снижение давления. Основную нагрузку (60 – 70%) в шине несет воздух, поэтому снижение давления приводит:

- перегрузке каркаса (могут порваться нити корда);

- увеличению деформации шины (увеличивается сопротивление движению, возрастает расход топлива (снижение давления воздуха в шине легкового авто на 0,04 МПа приводит к увеличению расхода топлива ≈ на 3%);

- ухудшается самовозврат колес в нейтральное положение. При этом изнашиваются обычно края беговой дорожки или появляется пятнистый износ (15-20 пятен преимущественно у краев протектора). Данный износ может прогрессировать даже после доведения давления в шине до нормы.

- При повышении давления:

- нити корда находятся под большим напряжением, значит, возрастает вероятность их повреждения при движении по плохим дорогам;

- уменьшается площадь пятна контакта, следовательно, снижается проходимость и возрастает тормозной путь;

- на хороших дорогах снижается расход топлива. Изнашивание происходит по центру беговой дорожки.

Разное давление в шинах одной оси приводит к проскальзыванию и интенсивному изнашиванию, а также самопроизвольному разворачиванию автомобиля, т.к. сила сопротивления качению под ними будет разной. Для шин задних колес рекомендуется большее давление. Если деформация и боковой увод задних шин будет больше, чем передних, то автомобиль на ходу «поплывет», т.е. не будет двигаться прямо и устойчиво. Этот же эффект наблюдается при установке диагональных шин сзади, а радиальных впереди. Так что большее давление в шинах задних колес нужно для придания автомобилю необходимой курсовой устойчивости. Любое случайное отклонение от заданного направления – боковой порыв ветра, центробежная сила на повороте, не должно самопроизвольно и прогрессивно увеличиваться.

Шины обладают определенной податливостью (способностью деформироваться под действием нагрузки) в боковом направлении и пока действует боковая сила, выступы протектора не только катятся, но и будто переступают вбок. В результате шина испытывает боковой увод – плоскость вращения колеса не совпадает с плоскостью его качения. При снижении давления возрастает деформация шины и ее увод.

При движении автомобиля шина работает в очень сложных условиях. В процессе качения на шину действуют различные по величине и направлению силы в зависимости от скорости, состояния дорожного покрытия, температуры воздуха, величине уклона или подъема, поворотов дороги и т.д.

При качении колеса шина непрерывно изменяет свою форму (она изгибается, сжимается и растягивается или вся или отдельные ее части). При этом, при продолжительном движении, шина нагревается, что приводит к повышению внутреннего давления воздуха и снижению прочности отдельных элементов шины, особенно резиновых.

За один оборот колеса каждый элемент профиля шины претерпевает полный цикл нагружения и разгружения (при скорости 50-60 км/час у автомобиля ЗИЛ один и тот же участок шины претерпевает 10 деформаций в секунду). Кроме того, при качении нагруженного колеса, в плоскости контакта шины с дорогой возникают касательные силы, которые вызывают проскальзывание элементов протектора и его износ.

Рисунок 6 — Влияние давления воздуха в шине на ресурс шины Таким образом, на износ шин влияют:

1. Пониженное давление

Вызывает перегрев шин, расслоение каркаса, износ протектора.

Происходит это из-за неравномерного распределения удельных давлений в плоскости контакта.

Здесь средняя часть беговой дорожки прогибается внутрь и интенсивно изнашиваются края беговой дорожки.

При длительном движении и с пониженным давлением, на внутренней поверхности боковин покрышек появляются темные полосы, затем отделяются и разрываются нити корда и происходит кольцевой излом каркаса.

2. Повышенное давление

Вызывает большую нагрузку каркаса, в результате чего устает корд, может произойти разрыв каркаса. Вся нагрузка передается на середину беговой дорожки.

3. Перегрузка шин

Вызывает такие же повреждения, как и повышенное давление. Здесь характерны разрушения боковин шины, но в значительно большей степени, т.к. присутствуют большие удельные давления.

4. Качество вождения

Сюда относятся – резкое трогание с места, резкое торможение, высокая скорость движения, повороты на скорости, наезд на препятствие.

5. Техническое состояние автомобиля

6.Дорожные условия

Степень нагрева шин зависит от дорожных условий. Чем больше неровностей, тем больше деформация шины, тем интенсивнее нагрев. Повышенная температура вызывает более интенсивный нагрев шины. При этом снижается сопротивление качению, но и сокращается ресурс. Температура шины до 100 0 С считается допустимой, при 120 0 – опасной, выше – критической. При движении автомобиля на высоких скоростях, свыше 100 км/час, быстро нарастает температура шин и происходит снижение прочности шины, т.к. при этом возникают радиальные колебания протектора или волны; может произойти отслоение протектора.

7. Погодные условия

При низких отрицательных температурах (-40 0 и ниже), непрогретые при движении шины из обычной (неморозостойкой) резины, при резком трогании с места и ударах о неровности могут разорваться.

В среднем, из-за несоблюдения норм давления, каждая шина теряет в среднем 7…10% своего ресурса.

На передних колесах шины изнашиваются быстрее, чем на задних. Примерно на 1\3. Это связано с тем, что у них существует 5 замеряемых и регулируемых углов установки.

Не должно быть принудительной перестановки шин, как это рекомендуют авторы некоторых учебников. Перестановка шин может производиться только по решению-рекомендации работников шинного участка АТП, диагноста.

Нормы давления в шинах должны браться только из завода-изготовителя автомобиля. а не из завода-изготовителя автомобильных шин.

Предельный износ – это такой износ, когда остаточная высота выступов рисунка протектора имеет минимально допустимую величину на площади, ширина которой равна половине ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 1/6 длины окружности шины по середине беговой дорожки протектора.

Площадь суммарного предельного износа протектора не должна превышать участка его беговой дорожки, равного по длине половине радиуса шины.

2. Схождение колес

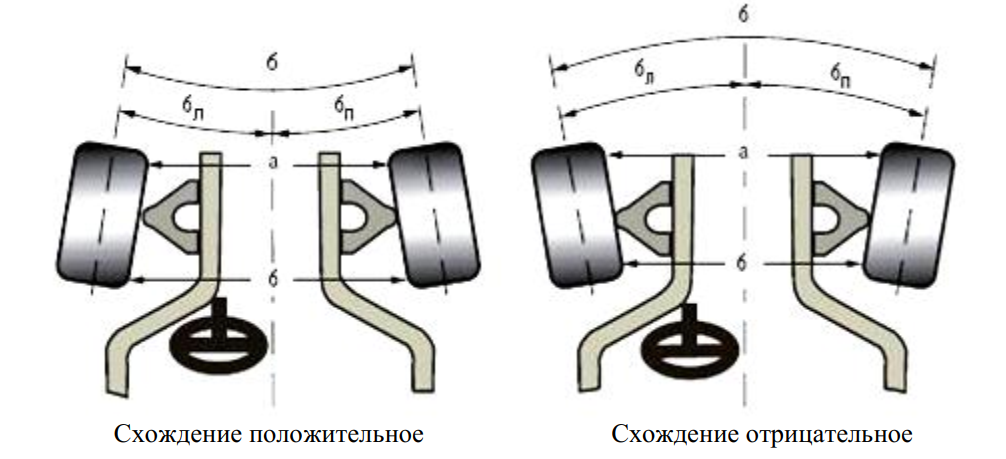

Схождение (TOE) характеризует ориентацию колес относительно продольной оси автомобиля. Положение каждого колеса может быть определено отдельно от других, и тогда говорят об индивидуальном схождении. Оно представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и осью автомобиля при его наблюдении сверху. Суммарное схождение (или просто схождение) колес одной оси, как и следует из названия, представляет собой сумму индивидуальных углов (рисунок 2). Если плоскости вращения колес пересекаются впереди автомобиля, схождение положительное (toe-in), если сзади — отрицательное (toe-out).

В последнем случае можно говорить о расхождении колес. В регулировочных данных иногда схождение приводится не только в виде угловой, но и линейной величины. Это связано с тем. что о схождении колес также судят по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных на уровне их центров сзади и спереди оси.

б – суммарный угол схождения колес; бл , бп — индивидуальные углы схождения

Рисунок 7 – Схождение колес автомобиля

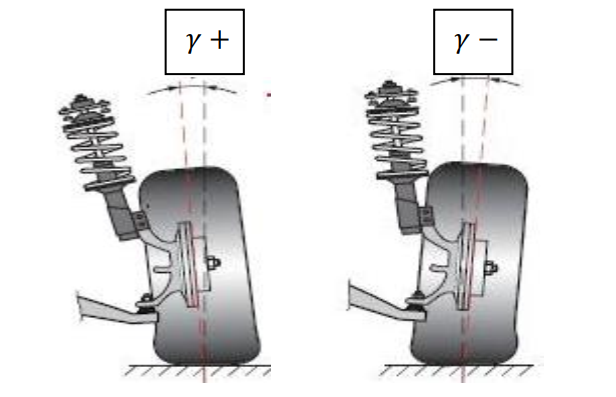

3. Развал колес

Развал (camber) отражает ориентацию колеса относительно вертикали и определяется как угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Если колесо на самом деле «развалено», т.е. его вершина наклонена наружу, развал считается положительным. Если колесо наклонено к кузову – развал отрицательный (рисунок 3).

? + , ? − угол положительного и отрицательного развала

Рисунок 8 – Развал колес автомобиля

Развал – это параметр, который оказывает определяющее влияние на так называемую боковую реакцию колес. Именно она противодействует центробежным силам, действующим на автомобиль в повороте, и способствует его удержанию на криволинейной траектории. В регулировочных данных автомобиля приводятся не абсолютные значения углов развала и схождения, а диапазоны допустимых величин. Допуски на схождение жестче и обычно не превышают ±10′, на развал – в несколько раз более свободные (в среднем ±30′). К примеру, в спецификациях для BMW 5-й серии в кузове Е39 указываются: схождение 0°5’±10′, развал –0°13’±30′. Это значит, что, оставаясь в «зеленом коридоре», схождение может принять значение от –0°5′ до 5′, а развал от –43′ до 7′. То есть и схождение, и развал могут быть отрицательными, нейтральными или положительными.

а – нормальный износ протектора; б – увеличено схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); в – отрицательное схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); г – отрицательный угол развала передних колес (правое колесо, вид сзади); д – отрицательный угол развала передних колес (левое колесо, вид сзади); е – отрицательный угол развала задних колес вследствие прогиба балки заднего моста (правое колесо, вид сзади).

Рисунок 9 – Влияние углов схождения-развала на износ протектора шин

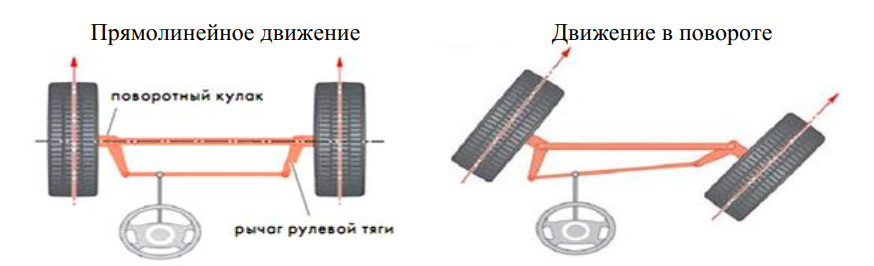

4. Рулевая трапеция

Передняя подвеска, рычаги рулевых тяг и рулевой механизм с рулевыми тягами в совокупности образуют рулевую трапецию. С помощью рулевой трапеции обеспечиваются разные углы поворота управляемых колёс, необходимые для движения в поворотах. Поворотный кулак и рычаги рулевой тяги расположены относительно друг друга не под углом 90°. Из этого вытекают неравные расстояния перемещения концов обоих рычагов рулевой тяги при повороте управляемых колёс. Это приводит к повороту управляемых колёс на разные углы.

Рисунок 10 – Рулевая трапеция автомобиля

Максимальный угол поворота управляемых колес автомобиля — это угол средней плоскости колеса относительно продольной средней плоскости автомобиля при повороте рулевого колеса влево-вправо до упора. Максимальные углы поворота в обе стороны должны быть одинаковыми т.е. мах угол поворота левого колеса на лево должен быть равен мах углу поворота правого колеса направо и наоборот. Это обеспечивает одинаковые диаметры разворота налево и направо.

Максимальный угол поворота левого колеса направо не равен максимальному углу правого колеса направо. Это задается конструкцией рулевой трапеции.

Максимальный угол левого колеса направо равен максимальному углу правого колеса налево. Это достигается регулировкой.

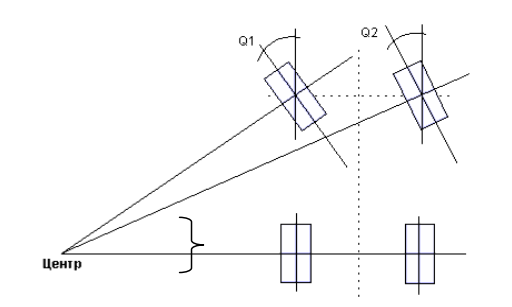

Разность углов поворота передних колес называется углом Акерманна.

Рисунок 11 – Соотношение углов поворота

5. Кастер

В современных бесшкворневых подвесках ось поворота управляемого колеса представляет собой виртуальную линию. В подвеске с двойными поперечными рычагами она проходит через центры верхней и нижней шаровых опор в конструкции типа МакФерсон – через шаровую опору и верхний узел крепления амортизаторной стойки. Продольный угол наклона оси или кастер (CASTER) – угол между осью поворота и вертикалью при наблюдении сбоку автомобиля (в профильной проекции). Кастер считается положительным, если линия вверху наклонена к кабине автомобиля. Если линия имеет противоположный наклон, кастер отрицательный.

Рисунок 12 — Кастер

Главная функция кастера – скоростная (или динамическая) стабилизация управляемых колес автомобиля. Стабилизацией в данном случае называют способность управляемых колес сопротивляться отклонению от нейтрального (соответствующего прямолинейному движению) положения и автоматически возвращаться к нему после прекращения действия внешних сил, вызвавших отклонение. На движущееся автомобильное колесо постоянно действуют возмущающие силы, стремящиеся вывести его из нейтрального положения. Они могут быть следствием проезда неровностей дороги, неуравновешенности колес и т.д. Поскольку величина и направление возмущений постоянно меняются, их воздействие носит случайный колебательный характер. Не будь механизма стабилизации, парировать колебания пришлось бы водителю, что превратило бы управление автомобилем в мучение и наверняка увеличило износ шин. При грамотно выполненной стабилизации автомобиль устойчиво движется по прямой с минимальным вмешательством водителя и даже с отпущенным рулевым колесом.

Отклонение управляемых колес может быть вызвано намеренными действиями водителя, связанными с изменением направления движения. В этом случае стабилизирующий эффект содействует водителю на выходе из поворота, автоматически возвращая колеса в нейтральное положение. А вот на входе в поворот, напротив, приходится преодолевать «сопротивление» колес, прикладывая к рулевому колесу определенное усилие. Возникающая на рулевом колесе реактивная сила создает то, что называют чувством руля или информативностью рулевого управления и чему уделяют много внимания разработчики автомобилей.

6. Регулировка углов подвески

Углы, измеряемые в передней подвеске:

- Внутреннее схождение колес (Wheel toe-in);

- Развал колес (Wheel camber);

- Поперечное отклонение осей (Set-back);

- Продольный наклон амортизатора (Caster angle);

- Поперечный наклон амортизатора (King Pin или SAI);

- Наклон шкворня (Included Angle);

- Максимальный поворот колеса внутрь (Max internal steering angle);

- Максимальный поворот колеса наружу (Max external steering angle);

- Симметричность колес (Steering symmetry).

Углы, измеряемые в задней подвеске:

- Внутреннее схождение колес (Wheel toe-in);

- Развал колес (Wheel camber);

- Поперечное отклонение осей (Set-back);

- Положение задних колес относительно продольной линии автомобиля (Thrust angle).

Основные факторы, позволяющие делать вывод о регулировке углов схождения и развала:

- увод автомобиля от прямолинейного движения: односторонние постоянно действующие или кратковременные действующие силы на автомобиль во время движения, при которых водителю приходится подруливать в одну сторону;

- после замены деталей ходовой части и рулевого управления (рулевых тяг, сайлентблоков, рычагов подвески);

- помятый колесный диск, повреждение кузова автомобиля (например, после ДТП);

- при изменении клиренса автомобиля (например, после установки укороченных пружин или просто, вследствие просадки пружин);

- сильный (неравномерный) износ покрышек;

- плохо самовозвращается руль при выходе из поворотов;

- биение руля.

В соответствии с технологией технического обслуживания и ремонта работа должна начинаться с проверки технического состояния автомобиля, а именно:

- свободного хода рулевого колеса;

- радиального и осевого биения дисков колес;

- деталей и узлов подвески;

- люфта в подшипниках ступиц;

- давления воздуха в шинах.

Обязательная подготовительная операция при регулировках — «компенсация биения обода колеса», чтобы исключить влияние геометрической формы колесного диска на конечный результат.

На стендах последнего поколения мосты не вывешиваются, а компенсация выполняется при прокатывании автомобиля взад-вперед на несколько сантиметров. Также следует выставить рулевую рейку в среднее положение поворотом рулевого колеса вправо-влево до упора. Спица рулевого колеса должна занять горизонтальное положение, а само рулевое колесо должно поворачиваться в разные стороны на одинаковое число оборотов. Иначе автомобиль будет поворачивать в одну из сторон с меньшим радиусом, в другую — с большим из-за неправильного положения рейки.

Непосредственно установка углов проводится всегда в строгой последовательности: продольный наклон – развал – схождение. У рычажных подвесок наклон и развал устанавливаются с помощью подбора толщины пакета специальных регулировочных шайб между поперечиной подвески и нижним либо верхним рычагом. У подвесок «МакФерсон» развал, как правило, регулируется «изломом» стойки с помощью эксцентрикового болта или ползунковым механизмом, а продольный наклон – толщиной шайб на растяжке или стабилизаторе подвески. (У некоторых автомобилей, например Audi, развал регулируется перемещением шаровой опоры вдоль рычага, либо – например, Mitsubishi – вращением эксцентрика в основании рычага).

Ряд автомобилей (BMW, некоторые Daewoo, Mercedes) конструктивно вообще не имеют регулировки развала и продольного наклона. Схождение же делают на всех автомобилях, регулируют при этом одинаково – изменением длины рулевых тяг.

Стенды для проверки и регулировки углов установки колес (УУК) классифицируются :

- по назначению: для экспресс диагностирования; для углубленного контроля и регулировки УУК;

- по принципу диагностирования: статические (для проверки углов установки колес неподвижного автомобиля) и динамические (фиксирующие диагностические параметры вращающихся колес автомобиля);

- по конструктивному исполнению: площадочные, роликовые (барабанные), оптические, потенциометрические, электронные и др.

Динамические стенды

Принцип действия динамических стендов следующий. Колеса автомобиля при проезде площадки стенда или вращении на его роликах создают при контакте шин с опорной поверхностью боковую силу, которая фиксируется специальными устройствами. По типу опорно-воспринимающих устройств динамические стенды подразделяются на роликовые (барабанные) и площадочные. Основным недостатком динамических стендов является невысокая точность измерения. С их помощью можно лишь комплексно оценить установку колес, что затрудняет определение поэлементных неисправностей.

Статические стенды

Статические стенды позволяют с достаточно высокой точностью измерять величину схождения, развала колес, продольного и поперечного наклона шкворня (оси). По типу измерительных устройств эти стенды подразделяются на оптико-электрические, электронные и лазерные.

Относительно хорошую точность измерения углов установки управляемых колес обеспечивают оптические стенды, в которых положения колес определяют с помощью зеркала или проектора, установленных на колесах в плоскости их вращения.

Проекционные оптические стенды для определения углов установки управляемых колес предусматривают установку на передние колеса автомобиля к дискам измерительные головки, на каждой из которых имеется два проектора.

В настоящее время широко применяют электронные стенды для проверки углов установки управляемых колес. К основным их преимуществам относят высокую технологичность и работе, хорошие метрологические характеристики, возможность вывода информации о результатах измерения на цифровые и аналоговые индикаторы, на экран дисплея, цифро-печатающее и различного рода запоминающие устройства и т. п. Применение электронных стендов позволяет проверять углы установки не только передних, но и задних колес, что необходимо для некоторых моделей автомобилей.

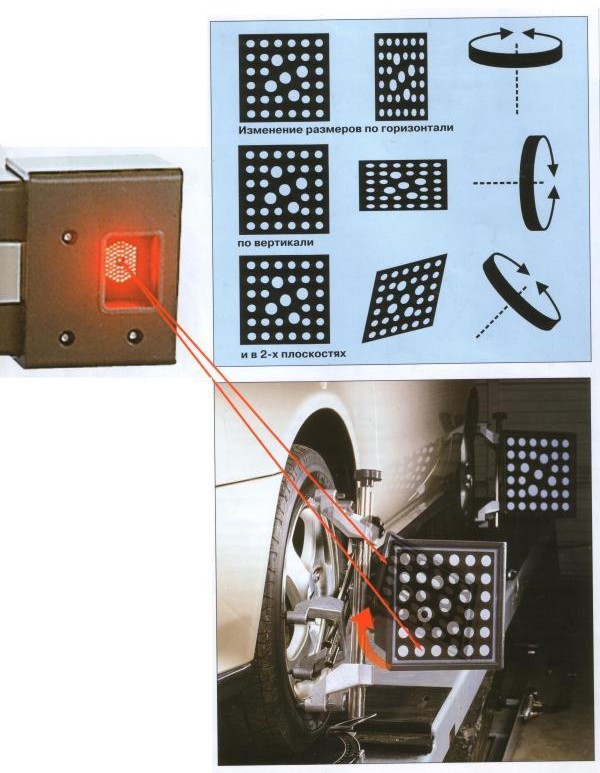

В настоящее время все большее распространение находят компьютерные стенды с использованием 3D технологий, например «Гелионер» фирма «Хофманн» (рисунок 5), «Техно Вектор 7» – фирма «Технокар» (Россия). Стенд такого типа состоит из персонального компьютера 1 и стойки 4, на которой перемещается в вертикальном направлении поперечина с двумя камерами 3 с встроенной видеосистемой.

На колеса автомобиля навешиваются специальные отражатели (мишени) 5, представляющие метки в виде круга или прямоугольника, выполненные на квадрате. Отражатели являются пассивными, т. е. действуют без подвода каких-либо электронных или радио соединений. Каждая камера контролируется двумя видеокамерами: одна отслеживает переднюю мишень, другая заднюю.

1 – компьютер; 2 – лазерный луч; 3 – камера; 4 – стойка; 5 – мишень

Рисунок 13 — «Гелионер» фирмы Хофманн

Из камеры лазерный луч два раза в секунду освещает круги квадрата (мишень) вспышкой и, отражаясь, попадает в камеру видеосистемы. Синхронизированные с появлением вспышек камеры фиксируют изображение меток. Автомобиль при этом перекатывается вперед и назад на 15…25 см. В зависимости от положения установленных на колесах мишеней (которое зависит от величины углов установки колес автомобиля) меняется и проекция светоотражающих элементов на светочувствительную матрицу камеры. По степени изменения проекции светоотражающих элементов на матрицу система рассчитывает все углы установки колес автомобиля.

Стенд измеряет геометрические параметры с точностью 1 мм на дистанции 6 м, рассчитывает траектории движения меток и определяет положение осей вращения всех 4-х колес.

При повороте колес на 11..13º измеряется разность углов поворота колес.

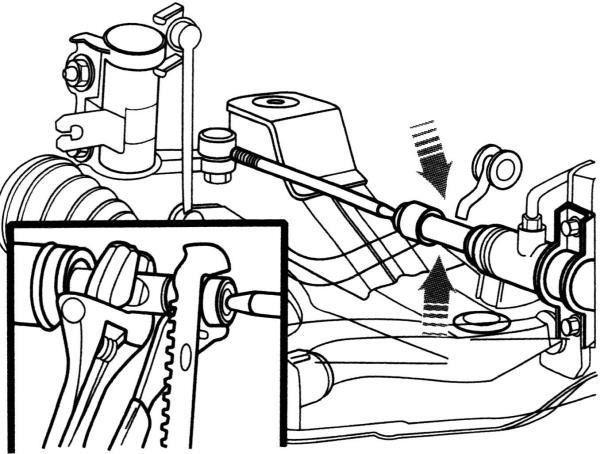

Регулировку схождения передних колес у всех легковых автомобилей производят изменением длины тяг за счет вращения регулировочных муфт рулевой трапеции (рисунок 14).

Рисунок 14 — Регулировка схождения передних колес

После регулировки муфты затягивают гайками или стяжными хомутами. При регулировке необходимо длину левой и правой тяг изменять на одинаковую величину, иначе изменится исходное положение рулевого колеса. Схождение колес можно измерять как в миллиметрах, так и в градусах. Для отдельных автомобилей регулируется схождение не только передней, но и задней оси установки специальных резинометаллических шарниров со смещенной осью рычагов подвески.

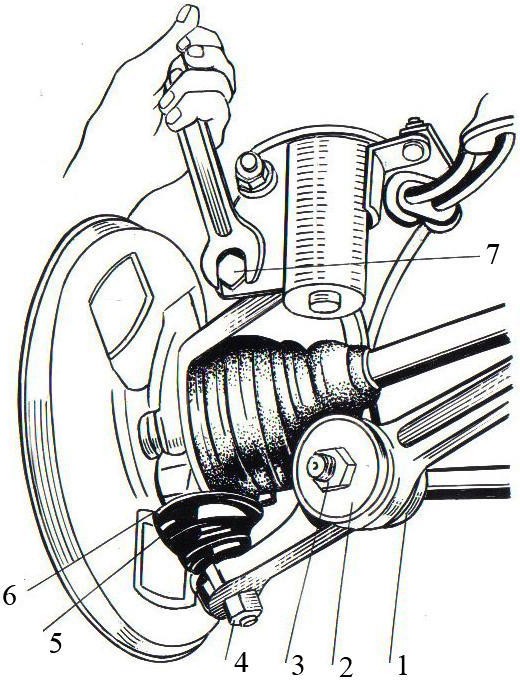

Необходимый угол наклона оси устанавливают регулировочными шайбами, расположенными между осью нижнего рычага и поперечиной, снимая их с одной оси и добавляя в другую (автомобили ВАЗ, Опель), или эксцентриковыми болтами рычага подвески при ослабленных гайках крепления переднего болта (автомобиль Мерседес). Угол развала устанавливают регулировочными шайбами, добавляя либо убирая их одновременно с обеих осей (ВАЗ, Опель), или эксцентриковыми болтами (Мерседес, Москвич – 2141).

1 – шарнир-стабилизатор; 2 – задняя чашка; 3, 4 – гайки; 5 – болт крепления шарнира; 6 – фланец чехла; 7 – регулировочный болт

Рисунок 15 — Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки

Углы поворота колес регулируются положением регулировочных болтов, ограничивающих угол поворота.

Для определенных легковых автомобилей углы установки регулируют поворотом верхней телескопической стойки при ослаблении гаек ее крепления (автомобили Вольво). Для некоторых моделей автомобилей (БМВ) предусматривается регулировка только схождения колес.

Стенды для измерения и регулировки углов схождения-развала грузовых автомобилей модели Hunter, как полнофункциональные серии WA HD так и бюджетные серии PT200 позволяют выполнить полную регулировку автобуса, грузового автомобиля (а также прицепа или полуприцепа). При полной регулировке каждая из осей грузового автомобиля измеряется и в результате регулировки все оси выставляются параллельно, и вращаются таким образом при движении автомобиля в одном и том же направлении, минимизируя сопротивление качению, улучшая управляемость автомобиля и снижая расход топлива и износ шин.

Рисунок 16 — Стенд для измерения и регулировки углов схождения-развала грузовых автомобилей модели Hunter

Угол развала передних колес грузовых автомобилей и автобусов с неразрезной передней осью (зависимая подвеска) не регулируется, а только измеряется. Отклонение от нормативного значения указывает на износ шкворней и втулок шкворней, или на изгиб оси. Регулировка угла схождения производится изменением длины поперечной тяги. Восстановление нормального значения угла развала производится ремонтными воздействиями – заменой шкворневых втулок и правкой передней оси в холодном состоянии. Правка допустима, когда прогиб ее на 1 м длины составляет не свыше 70 – 80 мм.

Диагностированию углов установки управляемых колес грузовых автомобилей и автобусов должна предшествовать проверка радиального и осевого зазора в шкворневых соединениях (см. рисунок 1), люфта подшипников ступиц колес, давления воздуха в шинах, а также проверка общего состояния передней подвески и крепления дисков колес. Радиальный осевой зазоры в шкворневом соединении определяют с помощью прибора Т-1 и плоского щупа по перемещению поворотной цапфы при подъеме и опускании передней оси. Прибор состоит из штатива и индикатора часового типа. Штатив прибора закрепляют на балке передней оси автомобиля вблизи предварительно вывешенного колеса, а мерный штифт индикатора упирают в нижнюю часть опорного диска тормоза. Стрелку индикатора устанавливают на нуль шкалы. При опускании колесо отклонится в сторону и вверх, в результате в шкворневом соединении может быть обнаружен радиальный осевой зазоры, которые не должны быть более 0,75 мм и 1,5 мм. Поскольку плечо замера радиального зазора примерно в 2 раза больше длины шкворня, то радиальный зазор будет в 2 раза меньше показаний индикатора. Для грузовых автомобилей: угол поперечного наклона шкворней – от 6 до 8 0 , угол продольного наклона – от 1,5 0 до 3,30 0 .

Увеличенный зазор в ступице может быть выявлен покачиванием колес в поперечном и продольном направлениях после устранения зазора в шкворневом соединении. У правильно отрегулированных подшипников не должно быть люфта колеса при его покачивании, оно должно свободно вращаться и ступица не должна нагреваться при движении автомобиля. В узлах, конструктивно не подлежащих регулировке, подшипники при износе заменяют.

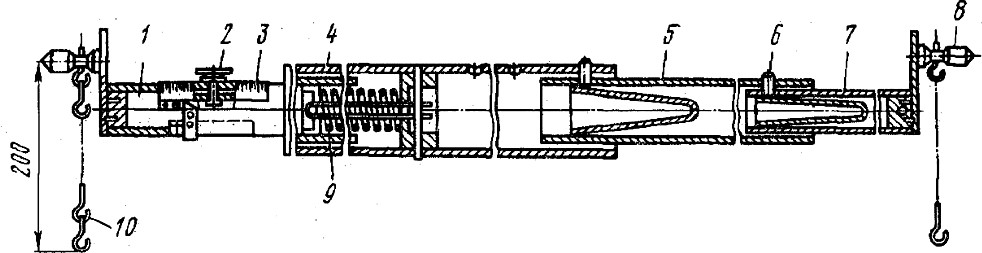

Проверку схождения колес грузовых и легковых автомобилей возможно выполнять линейкой ПСК-ЛГ (условное обозначение «ЛГ» в маркировке линейки указывает на то, что она универсальная, т.е. предназначена для легковых и грузовых автомобилей). Диапазон измерений 1050-1340 / 1480-1820 мм. Предел допустимой погрешности +/- 0,5 мм.

1 – подвижная труба; 2 – винт; 3 – шкала; 4 – неподвижная труба; 5 — промежуточная труба; 6 – фиксатор; 7 – удлинитель; 8 – контактный наконечник; 9 – пружина; 10 – цепочка

Рисунок 17 — Универсальная линейка для замера схождения колес

Линейка, установленная между внутренними боковинами шин, не изменяет своего положения относительно измеряемых точек при перекатывании автомобиля. Передние колеса перед регулировкой устанавливаются в направлении прямолинейного движения. Телескопическая линейка должна устанавливаться между колесами в их передней половине на высоте 180 мм, которая определяется длиной цепочек, укрепленных на линейке. Цепочки контролируют правильность установки линейки в горизонтальном положении.

Пружина, помещенная внутри трубы, должна прижимать наконечники телескопической линейки к боковинам шины в непосредственной близости от кромок ободов колес (рисунок 18). Нулевая риска шкалы устанавливается против стрелки. Затем автомобиль осторожно перекатывают вперед до тех пор, пока линейка не переместится в заднюю половину колеса на ту же высоту (180 мм). Зная перемещение стрелки, определяют по шкале величину схождения колес в миллиметрах.

Рисунок 18 – Установка телескопической линейки