Школьник собрал гоночный автомобиль своими руками

Девятиклассник из небольшого села на Урале в отцовском гараже полностью восстановил выброшенную соседом на свалку ржавую машину.

16-летний житель села Кува Пермского края организовал настоящую автомастерскую в обычном сарае. Все свободное время Александр Плотников решил посвятить своей мечте — стать обладателем настоящего спортивного автомобиля.

Подросток за бесценок купил у соседей разбитые «Жигули», от которых оставался лишь ржавый кузов. За год Александр превратил груду металлолома в машину, похожую на гоночный болид.

По словам Саши, прокатиться с ветерком на собственном авто он мечтал с самого детства. Мальчишка ярко представлял картину — он на спорткаре выписывает крутые виражи, слышен визг тормозов и дымят жженые покрышки.

Впервые он оказался за рулем, сидя на коленях у дедушки в кабине трактора. Эмоции, которые Саша испытал от управления огромной техникой, он запомнил навсегда.

— К машинам и мотоциклам меня тянет, сколько себя помню, — поделился с Life News Александр Плотников. — Но кроме трактора дедушки и старого мотоцикла отца никакой техники в доме не было. В деревне тоже редко встретишь машину, все больше куры и козы. Мне очень хотелось обладать своей машиной, но где мне ее было взять — парню из деревни…

Свой первый мотоцикл Саша вместе со старшим братом собрал в 12 лет. Мальчишки полностью перебрали двигатель, с помощью сварки подлатали глушитель и поставили новые колеса. Спустя несколько лет Саша решил: пора, наконец, обзавестись собственным авто.

— Я вспомнил, что рядом с соседским огородом давно гниет старая «четверка», — рассказывает Александр. — Сказал хозяину машины, что хочу подарить ей вторую жизнь, он усмехнулся и продал мне ее за символическую сумму.

Купив машину, подросток дотолкал ее до своего гаража, где за 12 месяцев произошло удивительное преображение. На протяжении года мальчишка буквально не отходил от автомобиля. День за днем с завидным упорством он чинил двигатель, устанавливал новые колеса, фирменные зеркала, менял разбитые стекла и красил корпус.

В родном селе Александра мало кто видел легендарное шоу американского музыканта, актера и телеведущего Xzibit «Тачка на прокачку». Сам юный автомеханик из Кувы признается, что некоторые идеи для создания своего болида почерпнул именно из этой программы, просматривая ее в Интернете.

— Мне очень нравятся «посаженные» машины, с подрезанными пружинами, — поделился Саша. — Мне кажется, это очень стильно. Колеса оранжевые широкие я тоже сам сделал — диски сварочным аппаратом варил, таких ни у кого больше нет. Главные украшения — это сабвуфер, ксеноновые фары и зеркала F1, которые ставят на гоночные автомобили.

Родители Саши гордятся своим сыном и надеются, что после школы он поступит в техникум и станет востребованным специалистом.

— Я думаю, любовь к технике у Сашки от меня, — уверен дедушка парня Юрий Радостев. — Я всю жизнь на тракторе проработал, вот и он к машинам неровно дышит. Он у нас молодец, рукастый! Мы с ним недавно двигатель вдвоем перебрали, один бы я не справился. Главное, что нашел себе занятие по душе и не пьет по-черному, как многие в нашем селе. Если ему это нравится, пусть занимается. Хороших специалистов по машинам у нас в районе немного. Выучится и станет автомехаником.

Российские школьники собрали автомобиль за 30 тысяч рублей

Небольшой двухместный автомобиль под названием КАЗ инженеры-любители оснастили мотоциклетным мотором, который работает совместно с коробкой передач от «Урала».

В Северодвинске двое школьников с нуля построили небольшой двухместный автомобиль. Как сообщает издание 29.ru , общие затраты на машину составили около 30 000 рублей. По словам юных инженеров, основные траты пришлись на новый мотор и элементы подвески.

Старшеклассники Андрей Зотиков и Антон Кушников назвали свой автомобиль КАЗ (для этого они соединили свои инициалы). Как рассказали школьники, на создание чертежей у них ушло всего несколько недель. Большинство запчастей конструкторы нашли на свалках. Сборка машины заняла у инженеров-любителей чуть меньше года.

Внешне машина напоминает настоящий пляжный багги с откидной крышей. Коробку передач для автомобиля конструкторы взяли у мотоцикла «Урал». Также КАЗ комплектуется аккумулятором от мотоцикла «Альфа» и мотором от мотоблока мощностью 7 лошадиных сил.

«За радиатором стоит кулер, который прогоняет через него воздух, и в результате у нас нагревается салон. У нас очень тепло — даже когда мы ездили в 30-градусный мороз, было очень даже комфортно», — рассказал Антон Кушников.

Как рассказали школьники, для того чтобы объехать весь Северодвинск их машине требуется всего 2,5 литра бензина. Правда, по их словам, на учет в ГИБДД самодельный КАЗ поставить невозможно. Поэтому пока на этом автомобиле школьники ездят по окраине города или используют машину для выездов на природу.

Российские школьники собрали машину за 30 тысяч рублей

Ученики одной из северодвинских школ собрали свой собственный автомобиль полностью «с нуля».

Старшеклассники из Северодвинска собрали своими руками транспортное средство практически «с нуля». Самое интересное, что постройка автомобиля школьникам Андрею Зотикову и Антону Кушникову обошлась всего в 30 тысяч рублей.

Своё изобретение юные инженеры назвали «КАЗ» или ласково «КАЗулька» — по инициалам. Каркас машины школьники сварили из металлических труб квадратного профиля, а корпус обшили деревянными досками. По факту, транспортное средство является заднеприводным родстером, имеющим двигатель на задней оси и откидную крышу. В движение «КАЗ» приводится 210-кубовым мотором от мотоцикла «Альфа» мощностью 7 лошадиных сил. В паре с двигателем работает коробка передач от мотоцикла «Урал».

Салон необычного автомобиля школьники также отдельно продумывали. Так, было установлено ортопедическое кресло на пружинных элементах и с поролоном специальной жёсткости, чтобы максимально снять нагрузку на спину во время движения. Кроме того, машина получила компактный отопитель, поэтому на «КАЗ» можно ездить даже в 30-градусный мороз.

Как рассказали сами школьники, больше половины деталей для своего изобретения они добывали на свалках или покупали по объявлениям. Прочие компоненты — либо новые, приобретённые на собственные деньги, либо изготовленные самостоятельно в гараже отца одного из механиков. Также с изготовлением сложных элементов ребятам помогал школьный учитель технологии.

Основным преимуществом, помимо общей стоимости в 30 тысяч рублей, изобретатели называют маленький расход топлива своего автомобиля. Чтобы объехать вокруг Северодвинска необходимо всего 2,5 литра бензина.

Конечно же, на учёт в ГИБДД автомобиль школьникам поставить не удастся из-за слишком жёсткой конструкции и отсутствия сминаемых элементов. Однако сейчас юные инженеры используют «КАЗ» для поездок по окраинам Северодвинска и для выездов на природу.

Тем временем в Северодвинске школьники изобрели автомобиль

Дубликаты не найдены

«В Северодвинске школьники своими руками собрали автомобиль. » (новость)

«в Северодвинске школьники изобрели автомобиль» (ТС)

@moderator, заголовок поста не соответствует пруфу.

Щас выяснится, что уже объявлен тендер на закупку этих автомобилей по 3 921 117 рублей 14 копеек за штуку в количестве 1000 шт. И по счастливому обстоятельству дедушка одного из школьников глава заксобрания.

Ну не изобрели, а собрали, это во первых.

Во вторых. Сколько из глумящихся в этой теме, в таком вот возрасте, собственными руками, что-либо сделали?

Я помню в школе сделал скворечник, трудовик сказал, что на него птицы даже срать не сядут, а тут машина, пускай даже такая.

Тут ведь не над школьниками смеяться надо. Тут смешат региональные СМИ, у которых на безрыбье любое событие — это инфоповод.

а что, сми должно освещать только плохое? это вам лиж доебаться до чего либо, а не просто порадоваться за пацанов.

Вот только у видоса не столь кликбейтный заголовок

Глумящиеся и сейчас не соберут.

в Северодвинске нет машин, что их там изобретают?

всего то на век отстали, ну чуть больше.

Вот-вот. Чутка базу удлинить, сверху башенку с пулемётом — и получится БА-10.

Главное что бы автоваз не перекупил чертежи.

Так они чертежи как-раз с автоваза и брали)

Да ладно, Вы к автовазу слишком оптимистично относитесь. Где им взять такие технологии? Тут автомобиль а не ведро с гайками.

Да ладно, нормально же для школьной самоделки. Судя по всему, технически не сильно отличается от карта, только на колесиках побольше и с примитивной подвеской, все просто, накосячить почти негде.

2 литра на весь Северодвинск? Если по Победы, Архангельскому и Окружной, то получается маршрут в 20 км. Это 10 литров на 100 км. Охренеть экономичность.

Северодвинск еще будет греметь в веках!

Станет межгалактической столицей автомобилестроения!

Гусеничка

Проходимцы

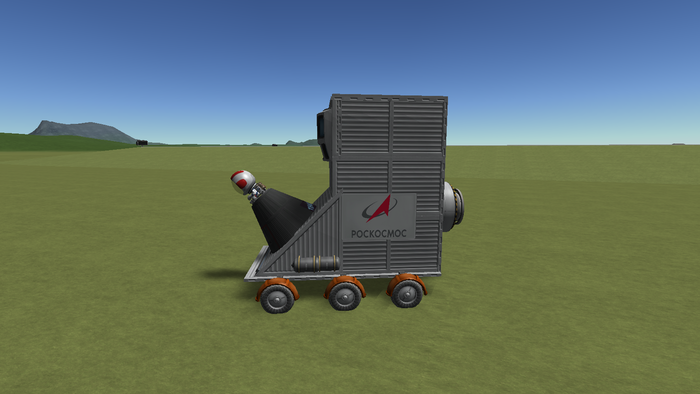

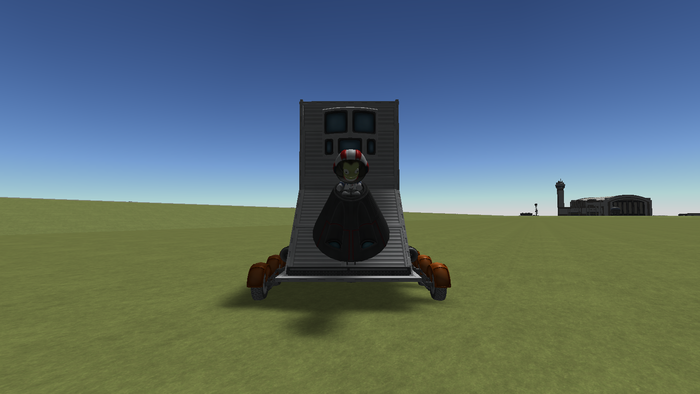

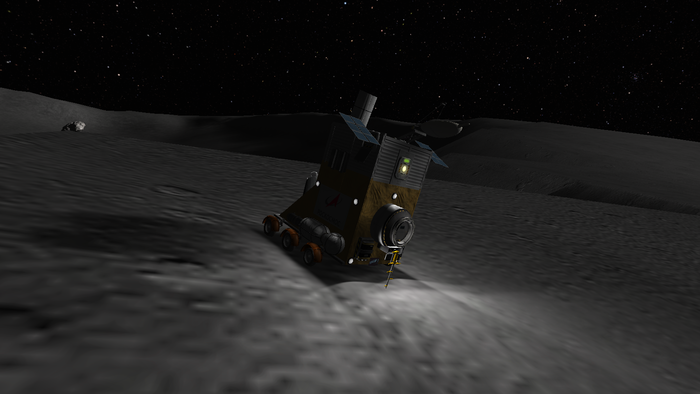

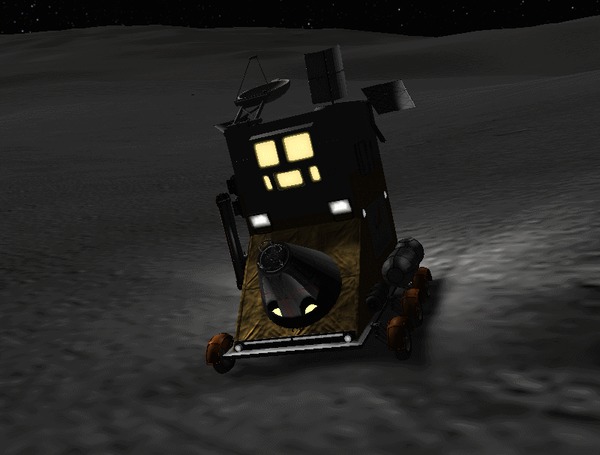

Ответ на пост «Роскосмос придумал гермокабину для работы на других планетах, а также под водой!»

В исходной новости говорится что РКК «Энергия» запатентовала устройство для выполнения ручных операций на поверхности других планет и в опасных газовых и жидких средах.

Предполагается что один из космонавтов наполовину находится в гермокабине, наполовину — во фрагменте скафандра, с помощью которого он выполняет внешние работы вручную.

И эскиз данного устройства. мягко говоря сильно сбивает с толку (но об этом позже) — но самое забавное в том, что попробовав по просьбе @PACTulllKA воспроизвести данный агрегат в Kerbal Space Program это получилось даже слишком легко и реалистично! Такое ощущение что он специально под данный симулятор полуаркадного космоса и выдумывался.

Так что желающие могут сравнить результаты и пофантазировать как это чудо могло бы выглядеть в готовом виде исходя из подобных вводных.

Хотя как по мне данному плоду греха Лунохода-2 и кентавра в этом контексте подходит слегка другое лого.

Плюс я пофантазировал на тему того, как эта колесница хотя бы чисто гипотетически могла бы выглядеть в более, так сказать, законченном и обвешанном необходимыми для заявленной работы узлами и в заявленных же условиях — со всеми необходимыми средствами связи и прочим.

P.S. — в жидких средах оно тонуть отказалось напрочь, так что фото со дна океана, увы, не будет.

Теперь к непонятным пунктам — даже не учитывая крайне мутный спектр задач, решаемых с помощью подобного полумеханического устройства и подозрительно высокий центр тяжести на движущемся шасси (что на неровной местности спокойно приведёт к опрокидыванию) в принципе не понятны два момента:

1) Как торчащий из шлюза космонавт вообще будет способен работать с чем либо за габаритами повозки не говоря уже о прямой работе с поверхностью небесного тела, находящейся метрах в трёх от него?

2) Почему для этого не использовать давным-давно разработанные скафандры, имеющие абсолютно тот же самый функционал при не в меру более высокой мобильности и меньших габаритах — а на повозку оставить только функцию перевозки их экипажа?

Супер защита

Покрасьте мне машину))

Это вам не реклама вконтакте

Российский предприниматель стал мемом у американских спасателей после видео в Facebook

В начале августа основатель российской компании Save Tool Андрей Клишин опубликовал в Facebook несколько видеороликов с демонстрацией своего продукта — пиротехнических ножниц для резки металлоконструкций в экстремальных условиях.

В качестве источника энергии в ножницах используется инструментальный патрон.

На сайте компании говорится, что при однократном срабатывании таких ножниц можно разрезать стальной прут диаметром 20 мм.

На опубликованных видеороликах предприниматель с помощью инструмента уверенно срезает крышу старого автомобиля:

У профиля Save Tool в Facebook всего сотня подписчиков, но ролики заметили в профильных сообществах пожарных и спасателей со всего мира: в итоге два опубликованных видео получили несколько десятков репостов и более 24 тыс. просмотров.

Но этим дело не ограничилось: на следующий день после публикации сокращенную версию демонстрации ножниц опубликовали в сообществе компании Firehouse Fabricators, которая занимается подготовкой пожарных инструкторов в Нью-Йорке.

У этого сообщества в Facebook 3,9 тыс. подписчиков, но видео на третий день после публикации набрало 4,4 тыс. репостов, 900 комментариев и 351 тыс. просмотров.

Следующим мощным каналом распространения оказалось сообщество Fire Department Chronicles, которое специализируется на юмористической стороне пожарной и спасательной работы.

Здесь видео демонстрации Save Tool опубликовали с подписью:

«Америка: нам нужно больше электрических инструментов.

Россия: БОЛЬШЕ ПОРОХА!»

Этот пост показал самый большой охват: на второй день после публикации видео набрало 35 тыс. репостов, 4,8 тыс. комментариев и почти 1,8 млн просмотров.

В комментариях к записи автору ролика в шутку советовали перевести инструмент в автоматический или полуавтоматический режим и адаптировать ножницы для американского рынка, сделав выступ для крепления штыка, лазерный прицел и прибор для ночного видения.

Еще 120 тыс. раз видео посмотрели в Instagram Fire Department Chronicles:

После этого видео также появилось в ряде других крупных Instagram-аккаунтов. Так, например, публикации российскому инноватору посвятили блогер Трэвис Коллинз (@toolsbydesign) и аккаунт chief_miller, которые принесли еще более 60 тыс. просмотров.

Утащено с ЯндексДзен:

3 ТВОРЕНИЯ ПРИБАЛТИЙСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ: СКАРЕДНОСТЬ, НАХОДЧИВОСТЬ И РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ

В наши дни армии прибалтийских стран вооружаются по принципу «с миру по нитке». Кто чего продаст подешевле, а то и просто подарит молодым демократиям, тем и будут защищаться. Но так было не всегда. В первой половине XX века прибалтийские республики не только закупали разнообразное оружие, но и пытались производить его сами.

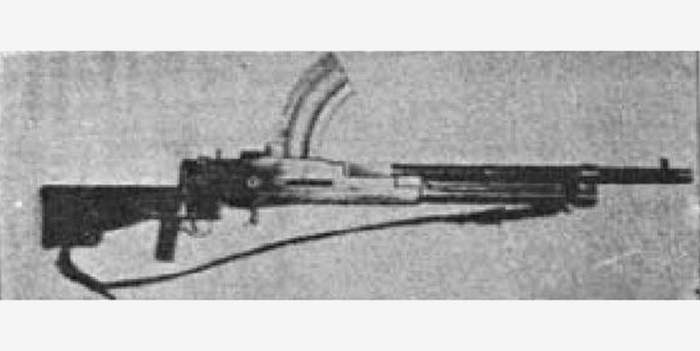

Пистолет-пулемёт «Таллин Арсенал»

Именно крохотная Эстония удостоилась сомнительной участи — стать первой в мире страной, где произошла перестрелка на пистолетах-пулемётах. Так вот: эффективность нового вида оружия весьма впечатлила эстонских военных — да и в соседней Финляндии удивились.

Но, увы, — если винтовок на оружейном рынке после Первой мировой было как грязи, да и пулемётами можно было разжиться по сходной цене, то с пистолетами-пулемётами всё обстояло хуже.

«Томпсоны» в США стоили как треть нового «Форда». Выпуск немецкого Maschinenpistole 18.I с небольшими изменениями наладили швейцарцы из фирмы SIG (Model 1920, также известная под названием Brevet Bergmann), но и швейцарские ценники показались эстонцам слишком высокими. Закономерным итогом стало решение «вырастить Бабу-Ягу в своём коллективе» — то есть заняться самостоятельным производством такого оружия.

Проектированием, а точнее, приспособлением немецкого пистолета-пулемёта под возможности местной промышленности занялся Иоганссе Тейман. Интересно, что эстонский вариант был сделан под патроны 9×20 Browning Long, поскольку на вооружении армии уже состояли пистолеты «Браунинг» М1903 под него же.

Для советских читателей этот патрон и пистолет как оружие немецких спецагентов весьма красочно описал Владимир Богомолов.

В остальном эстонские Tallinn Arsenal были весьма схожи со своим предком. Оружие комплектовалось коробчатым магазином на 40 патронов, прицел был рассчитан на 600 метров.

Общее производство составило примерно 570 штук, в основном доставшихся пограничной страже. Когда же в 30-х Эстония приняла решение закупить у соседей более перспективные «Суоми», часть «таллин-арсеналов» сплавили другим соседям — латышам. Ну а ещё часть неведомыми путями попала даже в республиканскую Испанию. Пару сохранившихся там «арсеналов» уже в наше время приобрёл один эстонский офицер, вернув таким образом воссозданной республике часть её исторического наследия.

Отдельный интерес представляет оценка эстонского проекта советскими конструкторами. После 1940 года вместе с рядом других систем на стрелковый полигон ГАУ КА попал и пистолет-пулемёт, названный в документах «Эсти». Хотя он был совершенно верно оценён как образец, сделанный по мотивам MP-18, специалисты полигона сочли нужным обратить внимание оружейников на ряд решений эстонцев. «Наиболее простой по устройству и надёжный в действии спусковой механизм имеет пистолет-пулемёт «Эсти».

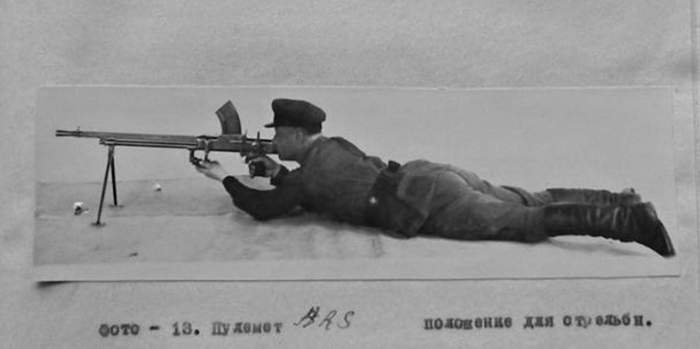

Если об эстонских пистолетах-пулемётах известно мало, то про пулемёт из соседней Латвии не знает практически никто. Между тем ещё в 1925 году инженер 4-го пехотного полка Александр Бренсон разработал свой оригинальный вариант ручного пулемёта под английский патрон .303, который тогда использовался армией независимой Латвийской республики.

Пистолет-пулемёт конструкции Бренсона

Внешнее сходство этого оружия с появившимся годом позже знаменитым чешским ZB дало некоторым латвийским историкам основания предположить, что именно пулемёт Бренсона стал прототипом для Zb-26, впоследствии ставшего британским «Брен».

В самой Латвии от изделия осталась только фотокопия одного из технических чертежей, зато в Центральном архиве министерства обороны РФ имеется акт об испытаниях «7,71-мм ручного пулемёта марки «ARS», полученного из Рижского артиллерийского арсенала».

Советские оружейники, обнаружив среди разношёрстного вооружения новой советской республики «неизвестного науке зверя», отнеслись к нему со всей подобающей серьёзностью. Пулемёт отправили в Москву, и в 1941 году он прошёл полный цикл испытаний на стрелковом полигоне. По итогам был сделан следующий вывод: «7,71-мм ручной пулемёт «ARS» по главнейшим боевым свойствам уступает отечественному пулемёту ДП, но в отдельных узлах и деталях имеет некоторые конструктивные преимущества».

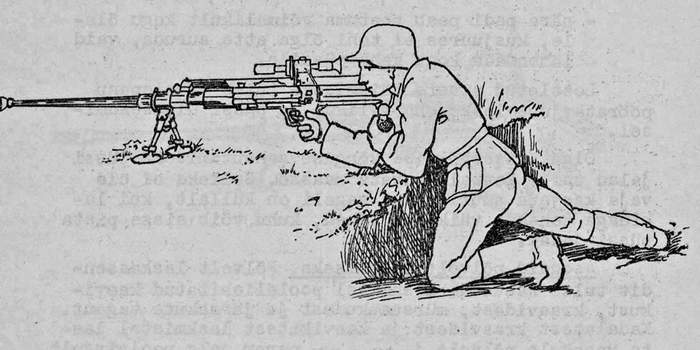

Противотанковое ружьё Solothurn-Arsenal

Ещё одной вершиной, «взятой» прибалтийскими оружейниками, стало швейцарское — а точнее немецко-швейцарское — противотанковое ружьё.

В 1929 году германский концерн «Рейнметалл» прибрёл швейцарскую фирму «Солотурн» для работы над вооружениями в обход ограничений Версальского договора. Одной из перенесённых на благодатную альпийскую почву разработок стала автоматическая пушка конструкции Эрхарда, превратившаяся в противотанковое ружьё «Солотурн» S18-100.

Среди заинтересовавшихся новым оружием были молодые прибалтийские демократии. Но если финны честно начали закупать ПТР у швейцарцев, то их более бедные родственники по другую сторону Финского залива решили, что деньги пригодятся им самим. Поэтому официально закуплено было лишь одно противотанковое ружьё. Которое эстонцы разобрали, тщательно изучили… После чего методом реверс-инжиниринга начали понемногу клепать, а точнее фрезеровать, для своих скромных нужд.

По имеющимся данным, с 1938-го по 1940 год было произведено 20 противотанковых ружей, переданных в 1-й и 7-й пехотные полки. Каких-то упоминаний о том, как «нелицензионные копии» героически остановили на подступах к Таллину орду сталинских танков, найти в архивах пока не удалось.

Подводя итог, можно заметить, что каких-то совсем уж выдающихся образцов стрелкового вооружения конструкторы прибалтийских стран создать не успели — или не смогли в силу банальной слабости имевшейся технической базы.

Тем не менее, даже эти попытки для своего времени выглядели вполне достойно: создать собственный проект ручного пулемёта или развернуть производство пистолетов-пулемётов в 20-х годах прошлого века сумели далеко не все.

ПОДЕЛКИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗ США: СЛЕЗЫ ДЛЯ ВОЕННЫХ

Снаряды с серпами, буровые машины а-ля «водяной пистолет», безумные мотор-колёса и первые шахид-мобили — фантазия инженеров США, напуганных реалиями Первой мировой, не знала границ (у русских, кстати, тоже). Чем же обернулись попытки американцев создать столь устрашающие шедевры артиллерии?

Самоубийство с серпами

Миллион человек — такими были военные потери в 1916 году в одном только сражении на Сомме. Шокирующие реалии Первой мировой остро воспринимались за океаном. Американцы с ужасом читали новости из Европы и страстно желали помочь Антанте. Но как?

Артиллерия — бог войны. Перекопанные снарядами траншеи были лучшим подтверждением её мощи. Без артиллерии не обходилась ни одна атака или оборона своих окопов. Неудивительно, что буйная изобретательская мысль всегда смотрела в сторону улучшения если не самих орудий, то хотя бы снарядов.

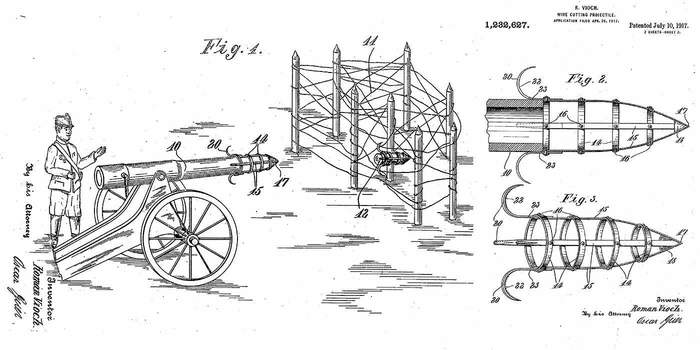

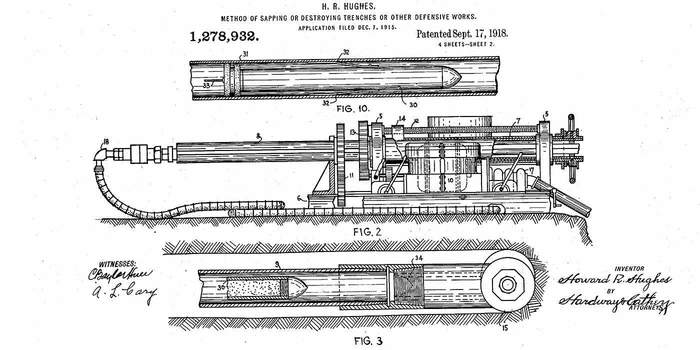

Шёл 1917 год. На Западном фронте грохотали танки, немцы собирались испытывать вундерваффе — штурмовые отряды… А тем временем американец Роман Вио придумал очередное чудесное решение: как преодолеть проволочное заграждение и не оказаться продырявленным.

Неизвестно, что подумали военные, когда им из патентного бюро прислали очередной шедевр инженерной мысли, но фейспалм испытали точно. Суть изобретения мистера Вио была очень проста. На артиллерийское орудие надевали выступающий металлический каркас с серпами по краям. В момент выстрела каркас плотно облегал снаряд и бодро летел вместе с ним в сторону вражеской траншеи (во всяком случае, именно такого поведения ожидал от него изобретатель).

По пути такой снаряд спутывал и разрезал колючую проволоку, чем должен был облегчить атаку своей пехоты на укрепления противника.

Судя по всему, от такой самоубийственной штуки в армии отказались не глядя. То, что в момент выстрела снаряд разрушит хлипкую конструкцию, ясно и без всяких тестов. И это в лучшем случае. В худшем снаряд просто взорвётся, ударившись о каркас, в непосредственной близости от собственного орудия. Никакой артиллерии на этих изобретателей не напасёшься!

Впрочем, у военного командования американской армии были примеры и похлеще.

Кручу, верчу, запутать хочу

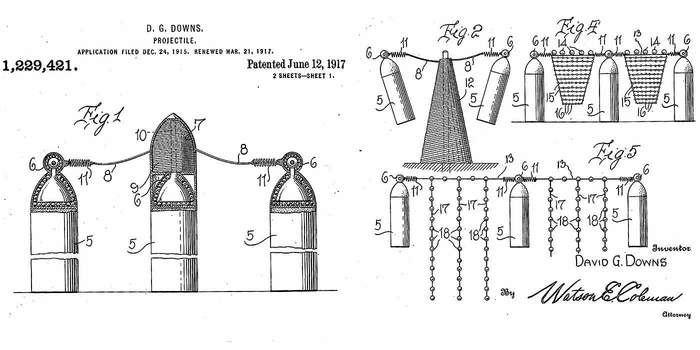

В декабре 1915 года Дэвид Даунс из Айовы подал заявку на хитроумный снаряд. Его наконечник, по мысли автора, надо было плотно набить шрапнелью, расположенной в особом порядке. «Для поражения большой площади», — указал автор в патенте.

Патент Дэвида Даунса

Это не привлекло бы ничьего внимания, если бы шрапнель не требовалось обвязать кабелем.

Задумка была такая: после выстрела, когда снаряд взрывался над вражескими позициями, кабель из него вылетал с большим ускорением, — а шрапнель, закреплённая на кабеле, летела дальше.

Кабель к тому же ещё и раскручивался, поэтому площадь поражения шрапнелью оказывалась больше. Хорошо хоть автор не написал про «устрашающий эффект от звука раскручивающейся хрендюлины». Зато он предложил вариант одновременного выстрела трёх снарядов своей конструкции, предварительно жёстко связанных между собой.

Патент Даунса, строенные снаряды и закрёпленные шары на тросе

По всей видимости, это стало последней каплей. Проект завернули, чем сберегли нервы и жизни сотням солдат Антанты. Но на этом перечень рацпредложений, нарушающих школьные познания о механике, не заканчивается.

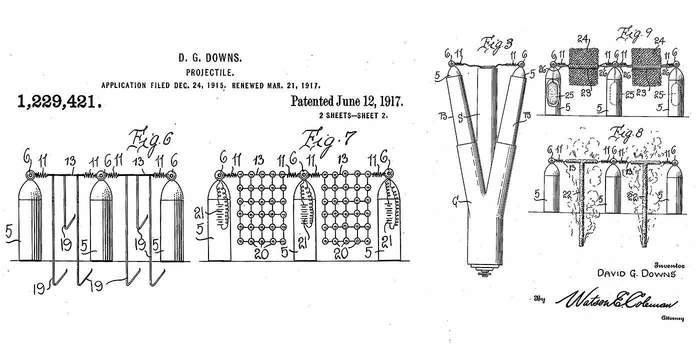

Забил нунчаки в пушку туго

11 апреля 1916 года Джон Роджерс подал заявку на патент. Он решил попытать счастья на изобретательской ниве, представив «разделяющийся снаряд». Во время выстрела из пушки боеприпас разлетался на две половинки… но спрятанный внутри него стальной трос удерживал фрагменты вместе. Так как передняя часть снаряда была тяжелее задней, траектория их совместного полёта должна была, по мысли автора, напоминать две дуги. Данная конструкция могла бы легко уничтожать проволочные заграждения.

Но так думал изобретатель. А вот армейское командование знало, что траектория полёта такого снаряда напоминает черт-те что. И нет никаких гарантий, что это чудо не прилетит на свои же позиции или не разорвёт орудие прямо во время выстрела. В общем, немилосердно отказались от изобретения.

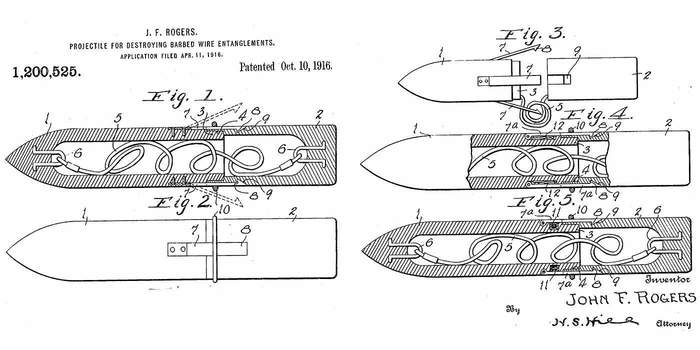

Помимо прорыва колючей проволоки изобретателям не давал покоя вопрос: «Как из своей траншеи взорвать траншею врага, не привлекая внимания?».

Решение техасца Говарда Хьюза оказалось простым и эффектным.

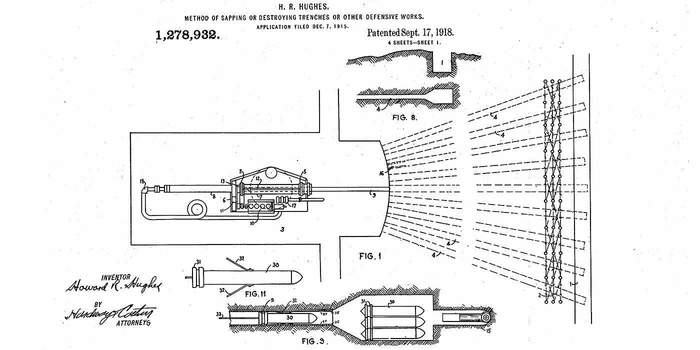

Патент Говарда Хьюза

В своем патенте от 7 декабря 1915 года он предложил разместить в траншее специальную буровую машину. Тонкость заключалась в том, чтобы не просто пробурить дырку из своей траншеи в траншею тевтонов, а сделать это тихо. Поэтому бур работал на низкой частоте. Второй особенностью машины Хьюза стал механизм подачи снарядов в просверленный канал.

Патент Хьюза, подача снарядов

Когда бур заканчивал свою грязную работу, снаряд выстреливался в сторону противника мощной струёй воды. Её закачивали в канал при помощи насоса, входившего в состав буровой машины.

К разочарованию изобретателя, военные не повелись на очередное «лёгкое решение» сложной проблемы. Они решили, что бурение в любом случае привлечёт внимание, а там и до контрмер недалеко.

Доедет то колесо до Казани?

Судя по внешнему виду некоторых изобретений, проблема преодоления проволочных заграждений так сильно воздействовала на мозг инженеров, что на выходе получалось нечто безумное. «Энфиладная машина» Вильяма Норфолка (заявка на изобретение от 23 февраля 1916 года) — абсолютная фантастика.

Машина представляла собой сдвоенное мотор-колесо, на котором по всему ободу в несколько рядов размещали бомбы и снаряды. Она обладала специальным часовым механизмом. Его взводили и устанавливали с учётом расстояния, которое машина должна была пройти до вражеских позиций.

Оказавшись рядом с окопами, мотор-колесо начинало сеять страх, ужас и непрерывную боль. Часовой механизм замыкал электрические цепи взрывателей, благодаря которым на врагов обрушивался шквал снарядов и бомб.

Конечно, при этом разрушалась и сама машина, но это были оправданные расходы.

Однако военным такой вариант викторианского велосипеда с маленьким колёсиком-стабилизатором пришёлся не по душе. Было видно, что машина неустойчивая и до окопов по грязи и изрытому снарядами полю боя банально не доедет.

К тому же высота её демаскировала, по ней легко было попасть из орудия. Любой выстрел снаряда или бомбы опрокинул бы это чудо-колесо. А потом бы оно взорвалось там, где упало. Овчинка явно не стоила выделки.

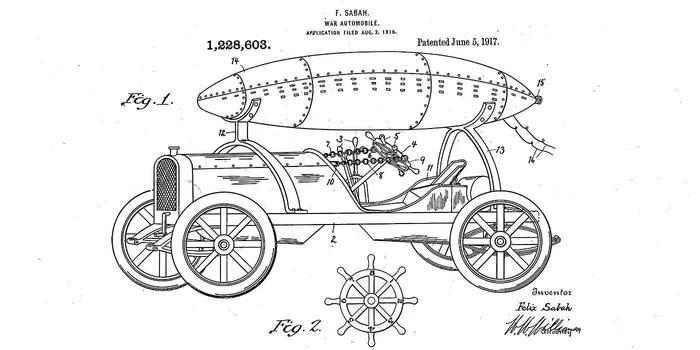

Сегодня находку гражданина США Феликса Саба обозвали бы эрзац-дрономобилем, но в то время это было свежее решение.

На самый обычный гражданский автомобиль крепились две стойки, над которыми располагалась длиннющая мина. Точнее, это даже была не мина, а стальной конусообразный контейнер со взрывчаткой. В своём патенте от 3 августа 1916 года гражданин Саба так и не уточнил, сколько её в килограммах — не то сто, не то все двести.

Руль машины сделали в виде рулевого колеса парусного судна. Придумали это не просто так. Каждый поворот руля на один сектор разворачивал на соответствующий угол в ту или иную сторону переднюю пару колёс машины, после чего положение руля жёстко фиксировалось цепями — и замыкалась педаль газа. Автомобиль бодро чесал в сторону вражеского окопа.

В контейнере находился электрический взрыватель, от которого шли два провода. Они разматывались, и когда приходило время подорвать мину, военный их замыкал.

На фоне большинства предложений машина Саба казалась образцом разумности. По крайней мере её можно было построить и успешно испытать.

Главный вопрос: сможет ли автомобиль вообще доехать до вражеских позиций? Как она будет перемещаться по ничейной земле, обильно удобренной искорёженным металлом?

К этому времени военные давно решили, что только гусеничные машины могут легко и ненапряжно преодолеть путь до вражеской траншеи. Так что взрывающийся дрономобиль Саба никак себя не проявил.

Добуриться до врага из-под земли

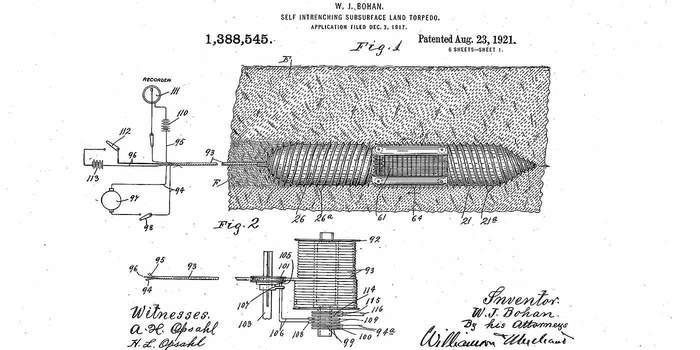

От простых и непритязательных разработок изобретатели уходили в изощрённые и технически сложные дебри. Вильям Бохан из Миннесоты, например, придумал самозакапывающуюся подземную самоходную торпеду. Нетривиальность изобретения видна уже из названия. А техническое описание подтверждало гибкость инженерной мысли автора.

Девайс представлял собой дистанционно управляемую реверсивную землеройную машину с двумя бурами — спереди и сзади. Машина несла на себе закреплённый боевой заряд, который подрывался дистанционно замыканием цепи из двух проводов. Она была электрической, мотор питался от внешнего источника электроэнергии по кабелю, который самоходная торпеда тянула за собой.

По этому же многожильному кабелю оператор машины из траншеи управлял её движением: замыкал ту или иную цепь, и это меняло либо скорость движения машины, либо направление — вперёд или назад. По тому же кабелю подавался сигнал на взрыв заряда.

При всей технической проработанности проекта самоходная торпеда (которая к тому же была ещё и буровым аппаратом) армии понравиться не могла. Её оказалось сложно производить, а детали легко ломались в военных условиях. К тому же новинка обещала быть недешёвой.

В общем, проект отправился на полку.

Когда у тебя нет танков, а намотать чужую траншею на гусеницы очень хочется

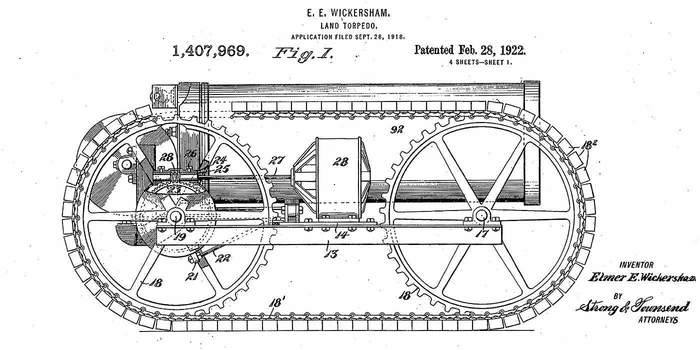

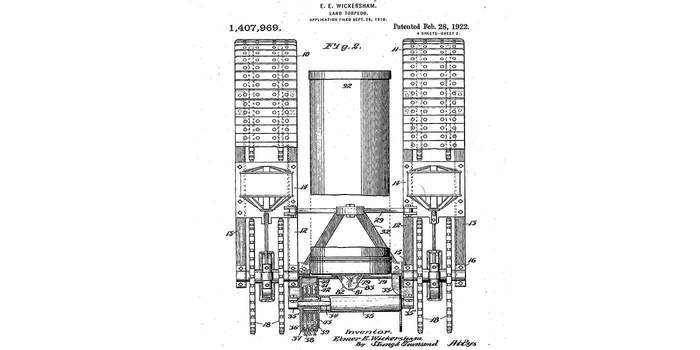

В отличие от остальных изобретателей, Элмер Викершем был человеком известным в армейских кругах. Он создал несколько проектов боевых машин и одного из первых американских танков. Его самоходная торпеда не осталась на бумаге: она заинтересовала военное ведомство настолько, что там даже построили несколько образцов.

Викершем, по сути дела, усовершенствовал схему Шнайдера. Он создал довольно оригинальный вариант самоходной торпеды: каждый борт имел свой электрический мотор, а задняя часть самоходки уравновешивалась боевым зарядом, который укладывался между двух балок (на них крепились катки и гусеницы).

Викершем не стал экспериментировать с управлением самоходкой по радио. Оно осуществлялось по проводам, которые тянулись из самораскатывающегося барабана, прикреплённого к задней части машины. При этом внешнее управление машины было сложнее, чем у её раннего французского аналога. Оператор регулировал скорости оборотов моторов по каждому борту; так самоходка могла совершать разнообразные манёвры — объезжать препятствия, менять направление движения и т. д.

Боезаряд также подрывал оператор по проводу. По задумке Викершема, взрыв уничтожал самоходку не просто, а так, чтобы образовалось приличное число осколков. Разлетаясь, они увеличили бы поражающую мощь машины.

Самоходку Викершема построили и даже испытывали в армии. Однако в какой-то момент армейские верхи решили, что танки гораздо надёжней, чем дистанционно управляемый боезаряд. От дальнейших работ над торпедой решили отказаться.

Пройдёт около 20 лет, к разработке дистанционно управляемых самоходок с боезарядом вернутся снова, но история будет совсем другой. Да и техническая база станет гораздо совершенней…

Так закончились попытки американских изобретателей придумать какую-нибудь замечательную машину, которая могла быстро и эффективно преодолеть инженерные заграждения или взорвать траншею противника. Чуда не произошло. А на полях сражений появилось новое оружие — танки.

Что касается американцев, то даже к концу войны они продолжали исходить из устаревших представлений о методах её ведения.