Устройство автомобилей

Бесступенчатые трансмиссии

Гидрообъемная трансмиссия

Гидрообъемной называют передачу, состоящую из насоса высокого давления, объемного гидродвигателя, соединяющих их трубопроводов и системы подпитки (рис. 1). В гидрообъемных трансмиссиях основными параметрами, влияющими на преобразование и передачу мощности, являются объем и гидростатическое давление подаваемой жидкости.

Работающий двигатель (силовая установка машины) приводит во вращение гидронасос, который создает давление жидкости в гидросистеме. Гидродинамический напор жидкости, создаваемый гидронасосом, преобразуется в механическую работу в гидромоторах, расположенных в ведущих колесах.

Ведущие колеса с гидромоторами, установленными в них, называются гидромотор-колесами .

Рабочее давление в системе в зависимости от конструкции гидроагрегатов — 10. 50 МПа.

Общая схема работы гидрообъемной трансмиссии представлена на рис. 1.

Насос высокого давления 2 приводится в действие от двигателя внутреннего сгорания 1. В насосе механическая энергия преобразуется в гидростатическую энергию напора рабочей жидкости. По трубопроводу 3 поток энергии от насоса передается к гидродвигателю 4 и в нем преобразуется в механическую работу.

Для того, чтобы обеспечить не только передачу мощности, но и осуществлять преобразование крутящего момента, гидронасос или гидродвигатель выполняются регулируемыми, т. е. они имеют возможность изменения объема подаваемой жидкости за один оборот приводного вала.

В большинстве случаев регулируемыми выполняют гидронасосы, а гидромоторы – нерегулируемыми.

В качестве насосов и гидродвигателей в гидрообъемных трансмиссиях обычно применяют объемные машины плунжерного типа (аксиально-поршневые, радиально-поршневые и т. п.). Гидромашины этого типа способны работать в режиме насоса и мотора, развивать высокое давление жидкости, но из-за требований точности при изготовлении прецизионных деталей имеют высокую стоимость и относительно небольшой ресурс.

Гидрообъемные передачи нашли применение в тяжелой технике – в строительных, грузоподъемных и дорожных машинах, в тракторах, комбайнах и некоторых других сельхозмашинах, а также в маневровых тепловозах.

На автомобилях трансмиссия с активным гидрообъемным приводом иногда применяется на автопоездах для привода колес прицепа.

Факторами, сдерживающими широкое применение гидрообъемных трансмиссий на автомобилях, являются: высокая стоимость, ограниченный ресурс, большие габаритные размеры и масса гидромашин, отсутствие необходимых материалов для производства надежных уплотнений и трубопроводов высокого давления, а также низкий КПД, обусловленный многократным преобразованием энергии.

Гидрообъемные (гидростатические) передачи

В гидрообъемных бесступенчатых передачах крутящий момент и мощность с ведущего звена (насоса) на ведомое звено (гидромотор) передается жидкостью по трубопроводам. Мощность N, кВт, потока жидкости определяется произведением напора H, м, на расход Q, м3/с:

N = HQpg / 1000,

где р — плотность жидкости.

Гидрообъемные передачи не обладают внутренним автоматизмом, для изменения передаточного числа требуется САУ. Однако для гидрообъемной передачи не нужен механизм реверса. Задний ход обеспечивается изменением соединения насоса с линиями нагнетания и возврата жидкости, что заставляет вал гидромотора вращаться в обратном направлении. При регулируемом насосе не нужна муфта начала движения.

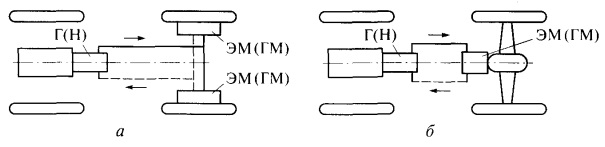

Гидрообъемные передачи (как и электропередачи) по сравнению с фрикционными и гидродинамическими имеют гораздо более широкие компоновочные возможности. Они могут быть частью комбинированной гидромеханической коробки передач при последовательном или параллельном соединении с механическим редуктором. Кроме того, они могут быть частью комбинированной гидромеханической трансмиссии, когда гидромотор установлен перед главной передачей — рис. а (сохранен ведущий мост с главной передачей, дифференциалом, полуосями) либо в двух или во всех колесах установлены гидромоторы — рис. а (они дополнены редукторами, выполняющими функции главной передачи). В любом случае гидросистема является замкнутой, причем в нее включен насос подпитки для поддержания избыточного давления в линии возврата. Из-за потерь энергии в трубопроводах обычно считают целесообразным применение гидрообъемной трансмиссии при максимальном расстоянии между насосом и гидромотором 15… 20 м.

Рис. Схемы трансмиссий автомобилей с гидрообъемными или с электрическими передачами:

а — при использовании мотор-колес; б — при использовании ведущего моста; Н — насос; ГМ — гидромотор; Г — генератор; ЭМ — электромотор

В настоящее время гидрообъемные передачи применяются на малых автомобилях-амфибиях, например «Джиггер» и «Мул», на автомобилях с активными полуприцепами, на небольших сериях большегрузных (полной массой до 50 т) самосвалов и на опытных городских автобусах.

Широкое применение гидрообъемных передач сдерживается в основном их высокой стоимостью и недостаточно высоким КПД (около 80…85%).

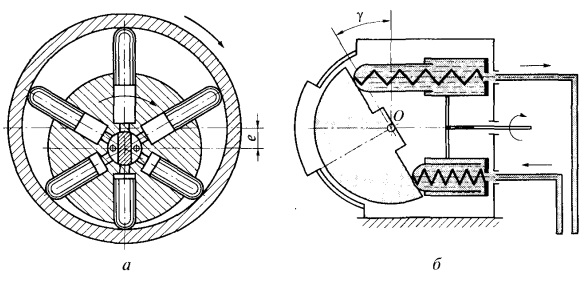

Рис. Схемы гидромашин объемного гидропривода:

а — радиально-поршневой; б — аксиально-поршневой; е — эксцентриситет; у — угол наклона блока

Из всего многообразия объемных гидромашин: винтовых, шестеренных, лопастных (шиберных), поршневых — для автомобильных гидрообъемных передач в основном находят применение радиально-поршневые (рис. а) и аксиально-поршневые (рис. б) гидромашины. Они позволяют использовать высокое рабочее давление (40… 50 МПа) и могут быть регулируемыми. Изменение подачи (расхода) жидкости обеспечивается у радиально-поршневых гидромашин изменением эксцентриситета е, у аксиально-поршневых — угла у.

Потери в объемных гидромашинах делят на объемные (утечки) и механические, к последним относят и гидравлические потери. Потери в трубопроводе делят на потери трения (они пропорциональны длине трубопровода и квадрату скорости жидкости при турбулентном течении) и местные (расширение, сужение, поворот потока).

Схемы трансмиссий колесных и гусеничных машин

В зависимости от способа передачи, изменения и распределения вращающего момента трансмиссии могут быть механическими, гидромеханическими, гидрообъемными и электромеханическими со ступенчатым, бесступенчатым или автоматическим изменением вращающего момента.

На многих изучаемых транспортных машинах используются механические ступенчатые трансмиссии, состоящие только из механических агрегатов.

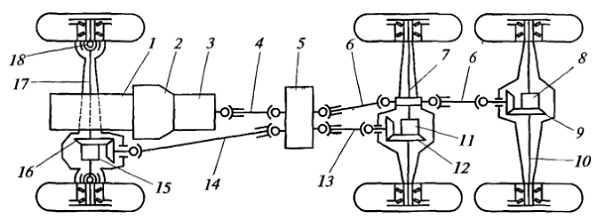

Рассмотрим механическую трансмиссию трехосной полноприводной колесной машины. От двигателя 1 вращающий момент подводится к сцеплению 2, затем к коробке передач 3 и через промежуточную карданную передачу 4 к раздаточной коробке 5, в которой происходит распределение вращающего момента через карданные передачи 6, 13 и 14 на главные передачи 9, 12 и 16 соответственно заднего, среднего и переднего мостов. Через дифференциалы 15, 11 и 8 и полуоси 17, 7 и 10 соответственно переднего, среднего и заднего мостов вращающий момент подводится к ведущем колесам. Так как передние колеса являются одновременно и управляемыми, для их привода применяются карданные шарниры 18 равных угловых скоростей.

Рис. Схема механической трансмиссии трехосной полноприводной колесной машины

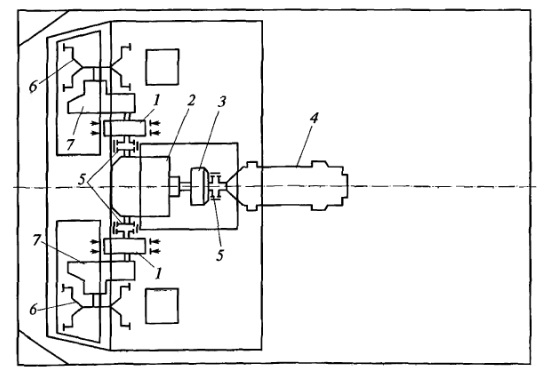

Рис. Схема механической трансмиссии быстроходной гусеничной машины

На рисунке изображена схема механической трансмиссии быстроходной гусеничной машины с передним расположением ведущих колес 6. Она включает в себя главный фрикцион 3, главную передачу, размещенную в одном корпусе с коробкой передач 2, два механизма 1 поворота, две бортовые передачи 7 и карданные передачи 5. Трансмиссия расположена в передней части быстроходной гусеничной машины перед двигателем 4. Такое размещение агрегатов позволяет увеличить размеры грузового отделение (грузовой платформы).

Механические трансмиссии обладают рядом достоинств:

- высоким КПД, простотой конструкции

- относительно малыми габаритами и массой

- надежностью в эксплуатации

- ремонтопригодностью

Недостатками механических трансмиссий являются сложность и трудоемкость управления, значительный объем технического обслуживания, а также наличие повышенных динамических нагрузок на агрегаты и механизмы. Существующие коробки передач механических трансмиссий позволяют при постоянном вращающем моменте двигателя изменять вращающий момент, подводимый к ведущим колесам, не плавно, а ступенчато, что приводит к неполному использованию мощности двигателя, снижает среднюю скорость движения ТС и ухудшает его проходимость.

Ступенчатость изменения вращающего момента — основной недостаток механических трансмиссий. Для обеспечения лучшей приспособляемости ТС к движению в различных условиях желательно иметь в коробке передач возможно большее число ступеней. Однако значительное число ступеней усложняет устройство коробки передач и управление ТС.

Несмотря на ряд недостатков, механические ступенчатые трансмиссии получили широкое распространение на изучаемых ТС.

Из других типов трансмиссий на изучаемых ТС чаще всего применяется гидромеханическая трансмиссия, состоящая из гидродинамического агрегата (обычно это комплексная гидропередача) и механических агрегатов. Гидродинамический агрегат обеспечивает в определенных пределах плавное автоматическое изменение момента, передаваемого на ведущие колеса, и частоты их вращения в зависимости от сопротивления движению. Кроме того, он выполняет функции сцепления (главного фрикциона), поэтому сцепление (главный фрикцион) в гидромеханической трансмиссии отсутствует,

К достоинствам гидромеханической трансмиссии относятся легкость и простота управления, что способствует повышению безопасности движения, снижение динамических нагрузок в трансмиссии, наличие автоматического диапазона регулирования и обеспечение оптимального режима работы двигателя. Недостатками гидромеханической трансмиссии являются более низкий КПД по сравнению с механической трансмиссией, сложность и высокая стоимость агрегатов.

С увеличением грузоподъемности изучаемых ТС применение гидромеханической трансмиссии становится более предпочтительным по сравнению с механической трансмиссией.

В гидрообъемной (гидростатической) трансмиссии используется не гидродинамический (скоростной), а гидростатический напор рабочей жидкости. Гидрообъемная трансмиссия состоит из гидронасоса, связанного с двигателем ТС, одного или нескольких (в зависимости от схемы гидрообъемной трансмиссии) гидродвигателей, соединенных с ведущими колесами движителя, а также ряда гидравлических и механических элементов, обеспечивающих работу трансмиссии и передачу вращающего момента от двигателя к ведущим колесам движителя ТС. Гидроагрегаты соединены друг с другом трубопроводами и заполнены рабочей жидкостью.

При работе двигателя механическая энергия его вращательного движения преобразуется в гидронасосе в гидростатический напор, под действием которого рабочая жидкость по трубопроводам высокого давления поступает в гидродвигатели. Здесь этот напор преобразуется, в механическую работу вращательного движения, а жидкость по трубопроводам низкого давления возвращается в гидронасос. Для пополнения гидроагрегатов рабочей жидкостью из-за возможной ее утечки через зазоры имеется система подпитки.

Гидрообъемная трансмиссия не получила широкого применения на изучаемых ТС, так как наряду с достоинствами она обладает существенными недостатками.

К достоинствам гидрообъемной трансмиссии следует отнести:

- возможность плавного бесступенчатого изменения передаточного отношения в достаточно широком диапазоне, что повышает проходимость ТС, упрощает и облегчает управление им

- свойство дистанционности, позволяющее устанавливать гидродвигатели на любом расстоянии от гидронасосу, что ооойенно важно для многоосных полноприводных ТС, в том числе автопоездов с активными прицепными звеньями

- отсутствие ряда механических агрегатов (сцепление, карданная передача и др.)

- возможность осуществлять торможение ТС

Основными недостатками гидрообъемной трансмиссии являются меньший КПД по сравнению с механической трансмиссией, сравнительно большие габаритные размеры и масса, высокая стоимость, недостаточная износостойкость и малая надежность трубопроводов.

Можно предположить, что по мере совершенствования гидроагрегатов гидрообъемная трансмиссия получит более широкое распространение на ТС большой грузоподъемности, как одиночных, так и составных (в автопоездах).

Указанное предположение в полной мере относится и к электромеханической трансмиссии, которая также пока недостаточно широко применяется на ТС.

В электромеханической трансмиссии механическая энергия двигателя преобразуется в связанном с ним генераторе в электричес кую, которая затем в одном или нескольких тяговых электродвигателях, соединенных с ведущими колесами ТС, снова преобразуется в механическую энергию.

При одном тяговом электродвигателе мощность передается от него к ведущим колесам через механические агрегаты (карданная, главная передачи и др.). В электромеханической трансмиссии многоприводных ТС механические агрегаты почти полностью отсутствуют. Тяговые электродвигатели соединены с колесами через колесные редукторы, а с генератором — электропроводами. Расположение генератора в обоих случаях зависит от расположения двигателя ТС.

Электромеханическая трансмиссия обладает достоинствами, характерными для гидрообъемной трансмиссии. Кроме того, можно еще отметить повышение долговечности двигателя и трансмиссии вследствие уменьшения динамических нагрузок.

Недостатками электромеханической трансмиссии являются более низкий КПД по сравнению с механической трансмиссией, что ухудшает топливную экономичность двигателя ТС, сравнительно большие размеры и масса, высокая стоимость и необходимость использования дефицитных материалов, чаще всего цветных металлов.

Наиболее целесообразно применение электротрансмиссии на многозвенных большегрузных ТС с активизацией колес всех звеньев, т.е. там, где преимущества других типов трансмиссий не могут быть использованы в полной мере, а их недостатки проявляются в большей степени.