Примеры компьютерной диагностики автомобилей

Два примера из авто-диагностики

Два примера из диагностики. Мне кажется, они поучительны. Попробую рассказать о диагностике и некоторых способах. Потому что даже на нашем форуме, уж очень частыми стали случаи, когда вопрос формулируется примерно так:

— Машина заводится (не заводится), работает не устойчиво. Свечи проверил, провода проверил, заслонку помыл… Подскажите куда копать?

И подсказывают. И копает.

Не умею гадать ни по хрустальному шару, ни по картам Таро, ни тем более по бараньей лопатке. И учиться этому не хочу. Поэтому расскажу, как поступаю даже в простых ситуациях.

Разницы нет, сложное или простое. Задача диагноста на первом этапе отсечь всё, что: а\ — не может повлиять b \ — исправные системы автомобиля. А затем найти причину из оставшегося списка «подозреваемых». Поэтому диагностика начинается со сбора информации. И первый источник информации — это владелец авто. Дальше проверки, приборный контроль.

Простой автомобиль. Простая неисправность.

И непростой путь от момента «заболевания» до «выздоровления.»

Мне как-то сделали упрёк, что «не договариваю, не разъясняю до конца, обрываю мысль, не раскладываю по полочкам ситуацию» … Оправдываться не буду, но уточню: —действительно я обрываю, но не мысль, а текст. Тому, кто читает и вникает – дальше текст не нужен. Не раскладываю по полочкам? Да, не раскладываю. Потому что пишу не для тех, кто лазает по интернету и ищет «типовые ситуации» и по ним ремонтирует машины, не напрягая при этом ни одной извилины. Более подробно об этом – на втором примере.

Итак, имеем ситуацию:

Автомобиль «Сузуки Култус» 1999г. 1,5 л : притащила на нашу площадку серая «десятка» без переднего бампера и с одной фарой. Я был занят с другим авто, которое пришло по записи и уже заканчивал с ним работать.

Машина не по записи, поэтому, закончив работу, я пошел налить чашечку кофе, а заодно и высказать не при посторонних:

— Господа, не кажется ли вам, что создавать две очереди — одну для обычных клиентов, а другую для «особо приближенных» не совсем правильно?

— Да это от Паши. Просто брат его с ремонтом «попал». И сейчас не знает что делать. Он позвонил, попросил помочь. Ты бы отказал?

Нет, этому человеку не отказал бы. До конца рабочего дня минут 40. Иду к автомобилю, возле которого переминается с ноги на ногу его «счастливый обладатель».

Поздоровавшись, я предложил хозяину авто рассказать всё, не опуская подробностей, от момента поломки автомобиля, до момента приезда его на верёвке к нам. Предупредил: «Рассказывать только правду, и без личных домыслов и вымыслов».

Капот на машине открыт. Диагностика началась.

Далее рассказ владельца, из которого я должен вытащить максимум необходимой информации.

Опускаю часть повествования о том, как на замену состарившемуся трудяге «универсальчику» был куплен новый. А «старичка» хозяин пообещал отдать жене, которая недавно сдала на права и рвалась к рулю. Но случилась неприятность, мотор застучал, масло недоглядели, вкладыш провернуло.

Далее в тексте буду выделять моменты важные для меня как для диагноста: — начало красным цветом и конец синим. Между красным и синим , будет находиться та информация, которая определит выбор способа проверки, приборы и, собственно, с чего начать поиск неисправности. А если повезет, то и неисправность.

Машину пригнали на СТО своим ходом . Долили масла и доехали. Решение принималось после осмотра машины. Ремонтники посоветовали просто поменять мотор на контрактый — дешевле будет.

Был найден мотор на одной из авторазборок столицы. Правда, не совсем такой… ну, «немножко не такой» — карбюраторный. Но он стоил намного дешевле. Ремонтники сказали, что моторы отличаются только головкой двигателя и впускным коллектором, но всё это можно переставить с родного мотора. Дальше оговорены сроки и оплата за ударный труд.

Переставили головку, коллектор.. в срок уложились. Мотор не завелся.

(не смогли бы завести, даже если бы все работники СТО там «костьми легли »).

Вывод делается следующий:- Мотор куплен не рабочий, но вернуть его, к сожалению нельзя, поскольку головка снималась, и контрольная краска на болтах и гайках сорвана. Предлагается:- Снять коленвал с купленного мотора , и установить его на родной двигатель вместо задранного, головку и впускной коллектор, естественно, вернуть на место.

Оговорены сроки, приемлемая оплата дополнительных работ, которые возникли из-за непредвиденных и независящих от сторон обстоятельств.

Сделано, в срок уложились.

Случайно или нет, но клиент присутствовал на торжественном запуске двигателя автомобиля. Торжественность момента несколько подпортил совершенный пустяк: стартер отказался прокручивать мотор. « Аккумулятор сел. Айн момент!». Параллельно проводами подключается еще один.

Фигушки. Результат тот же. «Этот, наверное, тоже дохлый». Из соседнего бокса притащили пуско-зарядное. Включили параллельно аккумуляторам…( зачем? ). Попытка запуска… длительная попытка запуска. Стартер не крутит…Запах горелой изоляции и дым из стартера портят праздник.

Решено позвать моториста. Спец хороший, но работает на соседнем СТО, поэтому только в конце рабочего дня сможет ( СТОП! А до этого кто моторы разбирал, собирал, переставлял…? Задаю этот вопрос рассказчику.)

Ответ дословный: « Да там парень у них один… ну, дебил одним словом».

(Очень важное обстоятельство. В подобных случаях дальнейшие проверки нужно проводить в присутствии клиента … потому что есть вероятность попасть либо в категорию дебилов, либо на деньги).

Моторист что-то разобрал снизу, сопел, бурчал, звенел ключами и через некоторое время выбрался из-под машины и сказал:« всё, заводите».

О, волшебник, стартер начал крутить мотор на одном аккумуляторе!

Мотор не завелся .

Клиента успокоили и отправили домой. Типа не переживай, железо есть железо. Люди делают, люди ломают, люди же и чинят (мотор и не должен завестись … даже батальон шаманов с бубнами не поможет.).

Процесс починки машины затянулся. И клиент стал интересоваться причиной. Ему пояснили: скорее всего, на моторе, который он купил на авторазборке и который не завелся с переставленной головкой и впускным коллектором, « был погнут коленвал». Поскольку на том моторе «он выбил эллипс» в постелях — мотор проворачивался, но не заводился. В блоке же двигателя, в который он был переставлен, постели были не разбиты и коленвал просто зажало вкладышами… Поэтому сразу двигатель провернуть не удалось двумя аккумуляторами, и даже с пуско-зарядным.

Нужен новый коленвал.

Коленвал был куплен новый . Клиент попросил собрать ему контрактый двигатель (это тот, который был куплен с «кривым коленвалом»), и увез его к себе в гараж. А на СТО остался двигатель, родной, с задранным коленвалом. Который следовало поменять.

Были оговорены сроки и стоимость работ. В сроки уложились.

Клиент настоял на своем присутствии при сборке мотора и запуске. Волновались все. Не знаю, но думаю, что тот, кто шел с ключом от замка зажигания к машине, наверняка читал про себя «Отче Наш». Пуск … Стартер крутит … Мотор начинает чихать и дёргаться … Завелся! Но счастье было неполным … Завестись- то он завелся, но работал … Короче, напоминал Кинг–Конга рвущего цепи … норовил сорваться с подушек и выскочить из моторного отсека.

Клиента успокоили. Ничего страшного, главное завели. Машина долго стояла, колечки залегли, в форсунках грязь засохла … да мало ли. Главное завели — остальное пустяк. Но «пустяк оказался не таким уж пустяковым».

Принятые меры не возымели действа . Машина была отдана в руки диагносту. Диагност быстро нашел причину. И показал ее клиенту. Тем более, что клиент приходил на СТО уже как на работу. Демонстрация была очень простой, но эффективной. Диагност дернул свечной наконечник первого цилиндра на рабочем двигателе — в работе мотора никаких изменений. Он вернул наконечник на место и тоже самое проделал, но теперь уже с самой катушкой, центральный наконечник которой был вставлен в четвертый цилиндр. В работе мотора так же не наступило никаких изменений. При повторении операции на третьем и втором цилиндрах (вторая катушка) — мотор глох. «Вопросы есть? Искать катушку, мотор работает на двух цилиндрах»

Ну, наконец-то все прояснилось. И клиент помчался искать катушку. Нашел. Принес. Поставили. Не работает.

Позвали диагноста обратно. Что бы не допустить повторного прокола, диагност принес с собой ноутбук. Подключился к разъему. Долго что-то смотрел, шебуршал по клавишам, а затем продемонстрировал неисправность клиенту. Он отключил третью форсунку и в разъем подключил лампочку. Лампочка беспорядочно мигала. « Это «мозг»…посмотрю, конечно, но вряд ли что можно сделать. Скорее всего, под замену.» Машину пригнали на СТО своим ходом… И работал мотор устойчиво.

Перспектива покупки блока управления вернула клиента к здравому смыслу.

Вот, собственно, вся информация. Да, надо выслушать. И не просто выслушать.

Теперь я проверяю полученную первичную информацию.

Заводит сам клиент, мотор заводится. Действительно, такую работу неустойчивой не назовешь. Ну, если только польстить. «Какая катушка неисправна, эта?» Повторяю действия предыдущего диагноста. «Значит, говорите, катушка на первый и четвертый не работает..» «Ну так получается…». Меняю местами катушки. Повторяю все действия снова. Клиент смотрит на меня так, будто я катала с наперстками…

Результат тот же.

«Обе, что ли, неисправны. Или у них по одной половине работает?» Не отвечаю на вопрос, снимаю разъем первой форсунки — мотор глохнет, тоже самое проделываю с остальными. Мотор глохнет во всех случаях,- где сразу, а где через несколько секунд. От увиденного клиент впадает в легкий ступор. Вывожу его из этого состояния. Предлагаю заехать в бокс. При включении передачи машина не заглохла, тронулась с места, поехала… ( И это на двух цилиндрах.. нет, получается, что на одном. Чудеса .)

Я решил, с чего начну приборную проверку. И уже определил, какой прибор мне нужен в первую очередь.

© 1999 — 2021 АО Легион-Автодата. Все права защищены / Политика конфиденциальности

Хочу всё знать: что такое компьютерная диагностика, и как её проводят

Многие из автомобилистов знают, что компьютерная диагностика позволяет узнать некоторые параметры работы двигателя, выяснить, что с ним не так, а иногда даже – подкорректировать работу мотора. В целом, всё так и есть. И всё же мы попытаемся рассказать о процессе подробнее: поверьте, это очень интересный процесс.

Что такое OBD ?

Н ачнём с самого начала. Чтобы подключить к машине диагностическое оборудование, нужен специальный разъём, который сейчас есть у всех автомобилей, и который иногда называют просто OBD-II. На самом деле, OBD-II – это не разъём, а целая система бортовой диагностики. И несмотря на то, что прочно она вошла в нашу жизнь всего-то лет 20 назад, её история начинается ещё в 50-х годах прошлого века.

В середине ХХ века американское правительство внезапно пришло к мысли, что стремительно растущее количество автомобилей как-то не лучшим образом влияет на экологию. Правительство стало делать вид, что оно хочет на законодательном уровне эту ситуацию улучшить. Автопроизводители в свою очередь стали делать вид, что они выполняют придуманные законы.

Появлялись крайне разнообразные системы диагностики, задача которых была ограничена контролем за выбросами в атмосферу (а так как сложной техники не было, то максимум, за чем могли более менее адекватно наблюдать, это за расходом топлива). Никто (иногда даже сами производители) нормально пользоваться такими системами не мог. И когда к середине 70-х департамент по контролю за воздушной средой (Air Resources Board, ARB) и агентство по защите окружающей среды (Environment Protection Agency, EPA) стали понимать, что ничего хорошего добиться не получается, они стали усиленно рекомендовать внедрять новые системы.

Они не просто мигали бы лампочкой, «если что-то пошло не так», а позволяли бы быстро проверить автомобиль на выполнение им экологических норм. Первым откликнувшимся производителем стал General Motors, разработавший свой интерфейс ALDL. Разумеется, ни о каком мировом стандарте речь ещё не заходила, да и об американском тоже. В 1986 году ALDL был модернизирован, но до нужных масштабов дело никак не доходило. И только в 1991 году California Air Resources Board (калифорнийский департамент по контролю за воздушной средой) обязал всех американских автопроизводителей оборудовать свои автомобили диагностической системой OBD-I (On-Board Diagnostic), разработанной в 1989 году.

Что можно было проконтролировать с помощью OBD- I ? Само собой, первоочередной задачей было следить за составом отработавших газов. Можно было проследить за работой электронной системы зажигания, кислородных датчиков и системы рециркуляции EGR . В случае появления неисправности загоралась лампа MIL (malfunction indicator lamp – лампа индикации неисправности). Никакой более точной информации получить было нельзя, хотя со временем лампочку научили мигать с определённой последовательностью, которая позволяла выявить хотя бы неисправную систему. Но и этого скоро стало мало.

В январе 1996 года наличие новой версии OBD- II стало обязательным для всех автомобилей, проданных в Америке. Основным отличием этой диагностической системы от OBD- I стала возможность контролировать систему питания, а также её можно было проверить на автомобиле с помощью подключаемого сканера. Этим занимались полицейские. Им было абсолютно плевать на всё, кроме токсичности – ведь вся эта система изначально и разрабатывалась для контроля за ОГ. Полагалось, что система диагностики на новом автомобиле должна была работать пять лет или сто тысяч километров пробега. Но на этом история OBD- II ещё не заканчивается.

В 2001 году все автомобили, проданные в Европе, должны были иметь систему EOBD (European Union On-Board Diagnostic), теперь уже – с CAN-шиной (о которой подробно как-нибудь в другой раз). В 2003 году японцы ввели обязательный JOBD (Japan On-Board Diagnostic), а в 2004 год наличие EOBD становится обязательным для всех дизельных автомобилей в Европе.

Это – очень (даже слишком) краткая история OBD-II. Я её специально не стал усложнять, вам же вряд ли интересно читать про рецессивные и доминантные биты спецификации Controller Area Network? Вот и я думаю, что для начала хватит. Давайте лучше посмотрим на разъём OBD-II «живьем».

Место встречи изменить нельзя

Я уже говорил, что через диагностический разъём калифорнийские копы при желании должны были легко подключиться к самой системе. Чтобы упростить задачу, разъём было решено ставить не далее 60 см от рулевого колеса (хотя, скажем, китайцы это требование часто игнорируют, а иногда этим же балуются инженеры Рено). И если раньше разъём можно было встретить даже под капотом, то сейчас он всегда в зоне досягаемости водителя. Что из себя представляет разъем?

Вообще, он называется DLC – Diagnostic Link Connector. Вполне очевидно, что сама колодка тоже стала соответствовать одному стандарту. Разъём имеет 16 контактов, по восемь в два ряда. Стандарт определяет и назначение выводов в колодке. Например, контакт №16 (самый правый в нижнем ряду) должен быть подключенным к «плюсу» АКБ, а четвёртый – быть заземлением. И всё же шесть контактов отданы в распоряжение производителю – там может располагаться что-то по его желанию.

Часто от диагностов можно услышать слово «протокол». В данном случае – это стандарт передачи данных между отдельными блоками системы диагностики. Тут мы уже опасно сближаемся с информатикой, но ничего не поделаешь: диагностика-то компьютерная. Придётся ещё немного потерпеть.

Разработчиками OBD- II предусмотрены пять разных протоколов. Если говорить очень-очень упрощённо, то это пять различных способов передачи данных. Например, протокол SAE J 1850 используется преимущественно американцами, скорость передачи данных по нему – 41,6 Кб/с. А вот ISO 9141-2 в США не распространён, скорость передачи тут – 10,4 Кб/с. Впрочем, нам всё это знать не обязательно.

диагностическая колодка OBD-II везде одинаковая, распиновка – тоже, а какие разъёмы будут использоваться для подключения сканера, зависит от протокола, применяемого производителем.

Ну а теперь попробуем продиагностировать автомобиль – в этом нам помогут специалисты из компании «Лаборатория Скорости». Попутно посмотрим, что такое настоящая диагностика.

Что может диагностика?

Начнём с того, что подключить дешёвый мультимарочный сканер и считать одну-две ошибки – это даже близко не диагностика. И было бы большой ошибкой полагать, что диагностику делает сканер, а не человек. На самом деле они работают в паре, и если один из них значительно глупее другого, ничего хорошего из этого не выходит. Терпеть не могу пронумерованные списки, но использую один, чтобы более наглядно показать, что должна в себя включать правильная компьютерная диагностика:

- Сбор анамнеза.

- Чтение имеющихся и сохранённых ошибок.

- Просмотр потока данных (Live Data).

- Логирование данных «в движении».

- Опрос и сопоставление.

- Тесты исполнительных механизмов.

- Использование инструментальных методов диагностики.

Много непонятного? Спокойно дойдем до каждого из пунктов.

Есть еще постдиагностические работы: адаптация, активация дополнительных функций… Но про это в одной из следующих публикаций. Пока что сосредоточимся на диагностике неисправностей и рассмотрим все этапы.

Сбор анамнеза

Хороший диагност перед началом работы обязательно спросит у владельца, что с автомобилем не так, как неисправность проявляется, при каких условиях, с какой периодичностью, что предшествовало появлению неисправности… Одним словом, будет вести себя как опытный врач, причём не из бесплатной поликлиники, а из хорошего медицинского центра.

Наш подопытный MINI абсолютно здоров, поэтому в данном случае спрашивать нечего. Впрочем, иногда диагностику есть смысл проводить в качестве превентивной меры, не дожидаясь, когда Check Engine начнёт светить постоянно или периодически подмигивать с панели приборов.

Чтение имеющихся и сохранённых ошибок

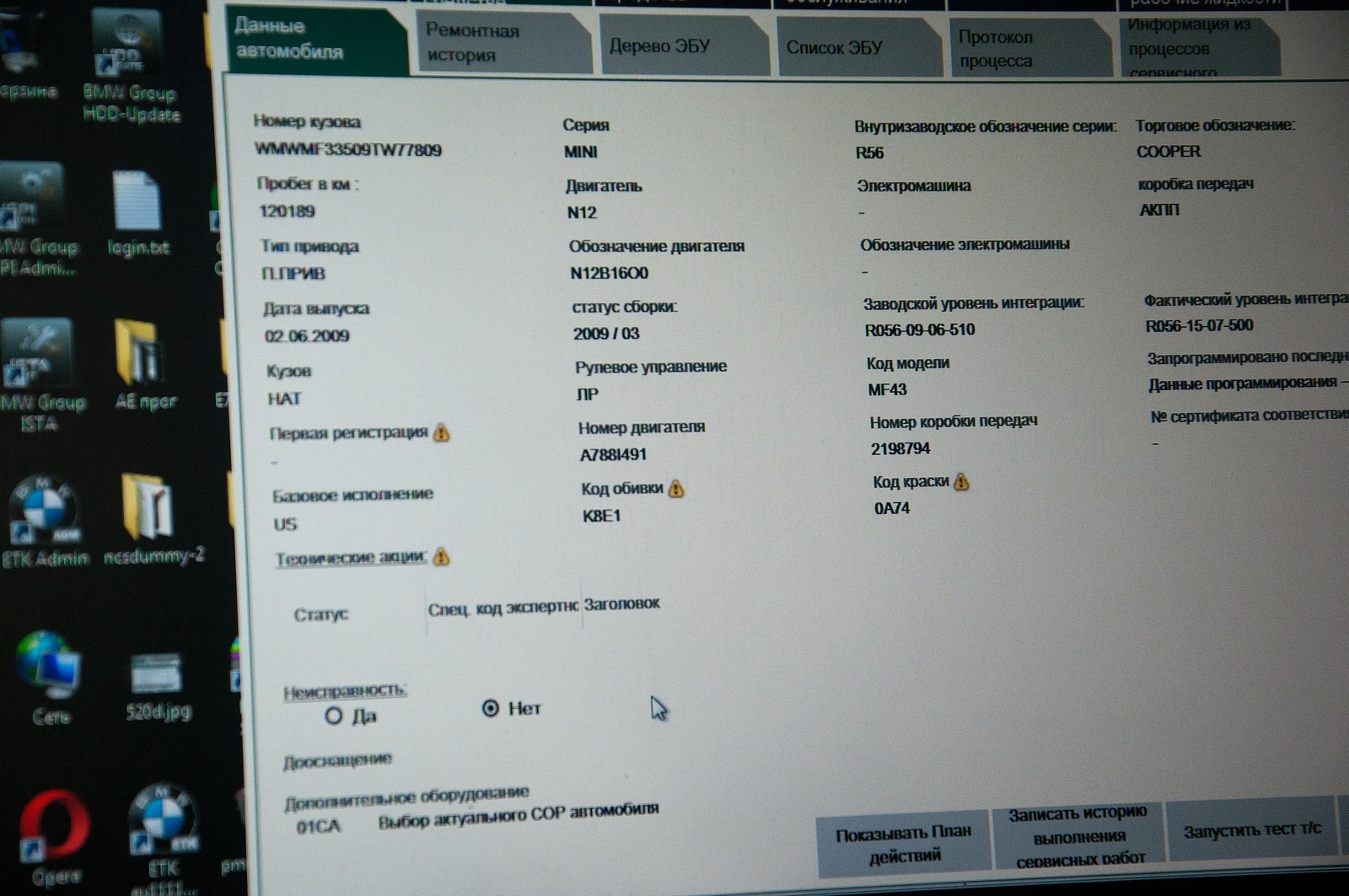

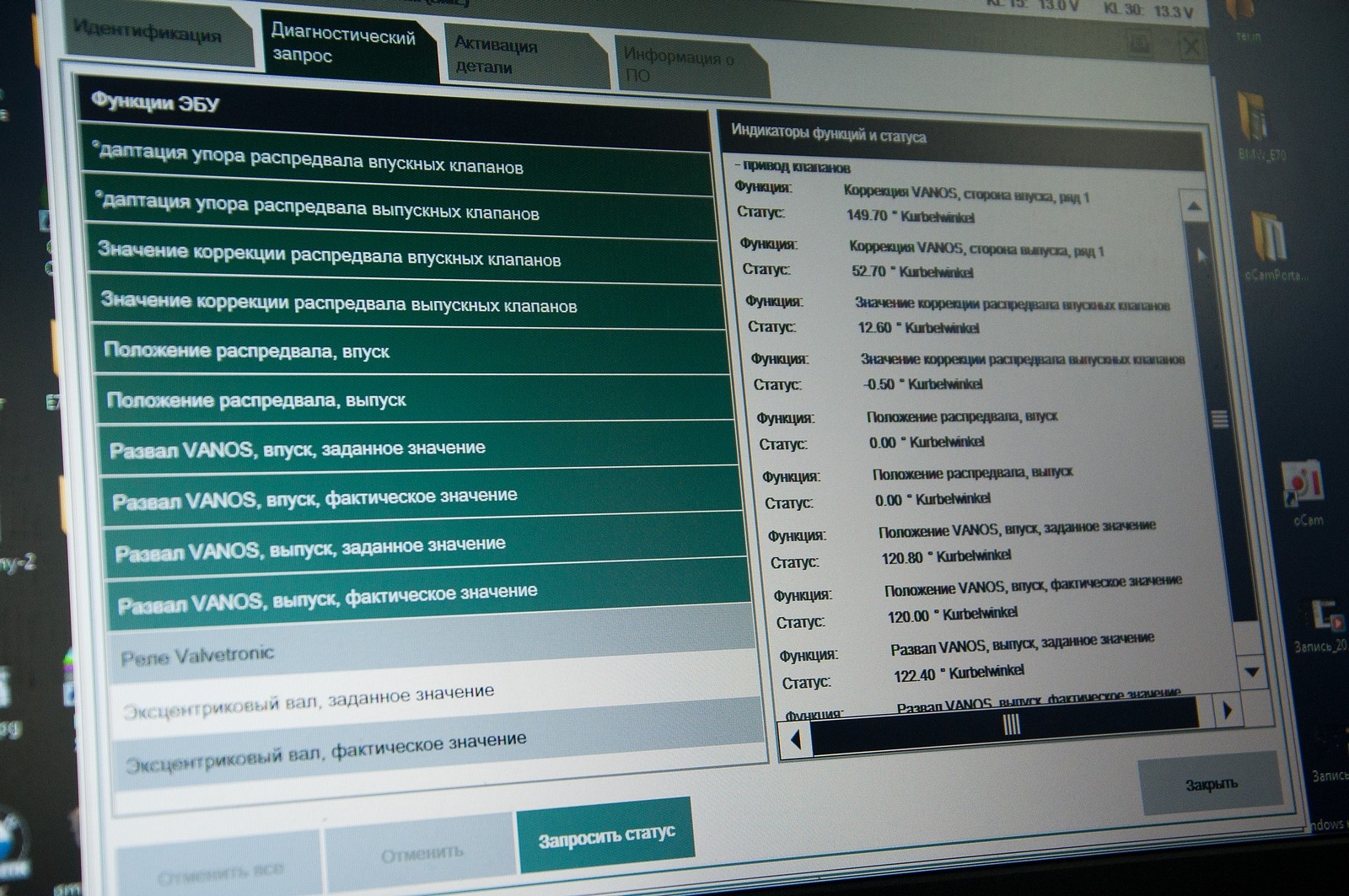

Итак, подключаем к нашему «Минику» сканер и ноутбук с программным обеспечением от BMW (о том, как связаны BMW и MINI, напоминать не будем, тут все грамотные). Разумеется, через диагностический разъём. Кстати, Мини не хочет нормально проходить диагностику на одном аккумуляторе, поэтому подключаем внешний источник питания. Но это – особенность автомобиля, исключение, а не правило. Теперь ждём установления связи с автомобилем. Смотрим на картинку на экране ноутбука.

Первым делом мы можем увидеть общую информацию об автомобиле – от текущего пробега до номера двигателя и КПП. Кстати, если покупаете автомобиль с пробегом, то зачастую диагностика поможет определить его истинный пробег, который в том числе будет виден, например, в АКПП.

Или ещё интереснее: если открыть ремонтную историю, там будет видно, при каком пробеге было осуществлено последнее вмешательство (может, кто-то скидывал ошибки, проводил адаптацию какого-то механизма или делал что-то ещё). И если там стоит пробег тысяч 100, а на одометре – всего 70, то кое-кто хочет вас обмануть. Далеко не всегда такая возможность есть на 100%, да и «скрутчики» пробегов часто бывают изобретательны и не ленивы – иногда подчищают пробеги везде, хотя это и редкость.

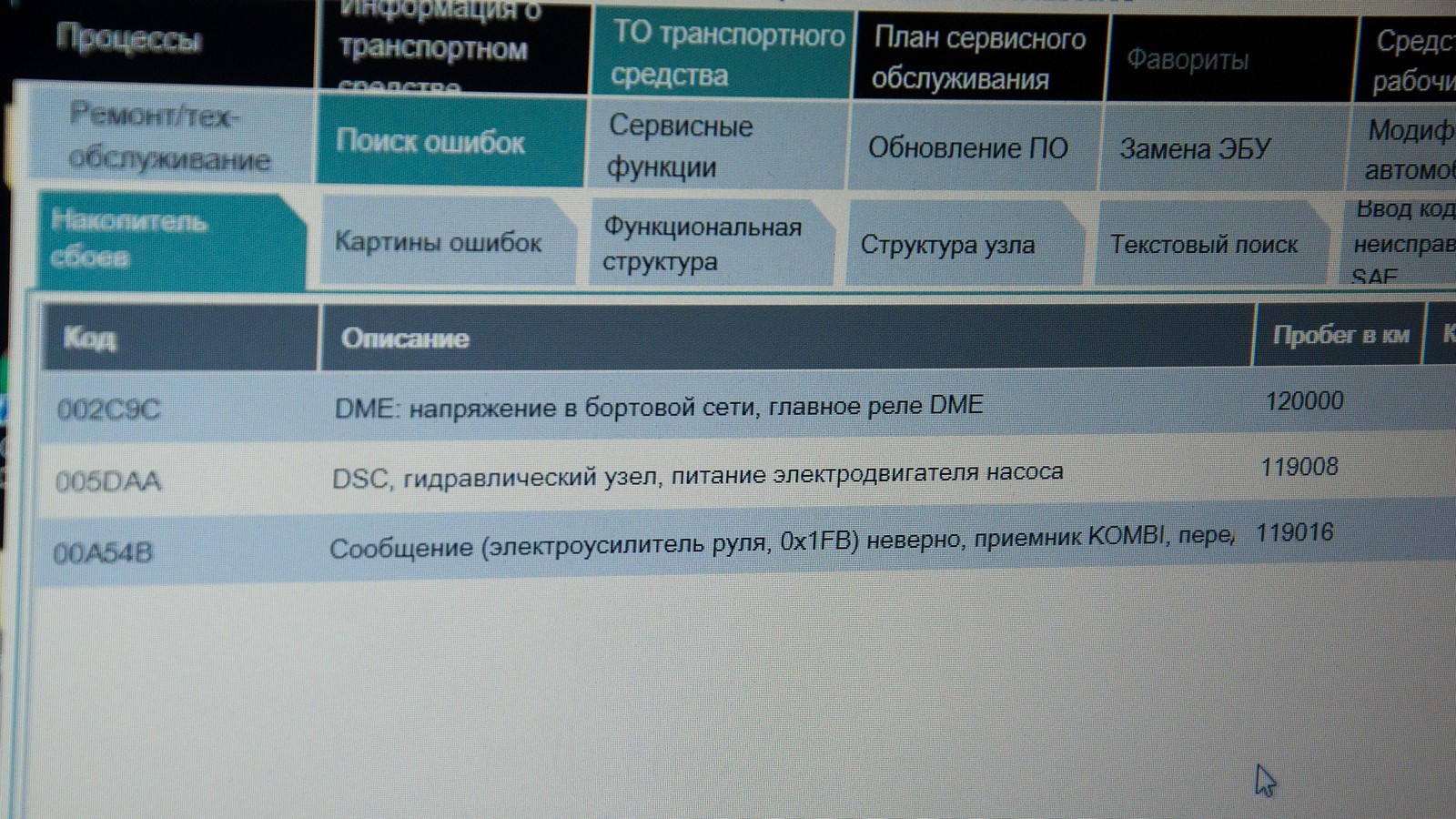

Но мы отвлеклись. Мы быстренько сканируем на предмет ошибок и в разделе «Накопитель ошибок» все-таки находим такие записи, говорящие об ошибках в электроусилителе рулевого управления!

Еще раз подчеркну: если на машине не горит «чек» и не проявляется каких-либо явных неисправностей, это не значит, что их нет. Электроника может работать некорректно, не оповещая об этом без подключения сканера.

Поэтому компьютерную диагностику, особенно если у вас дорогая машина со сложной электроникой, нужно проводить регулярно, чтобы многие поломки устранить превентивно, пока они не вылились во что-то серьезное.

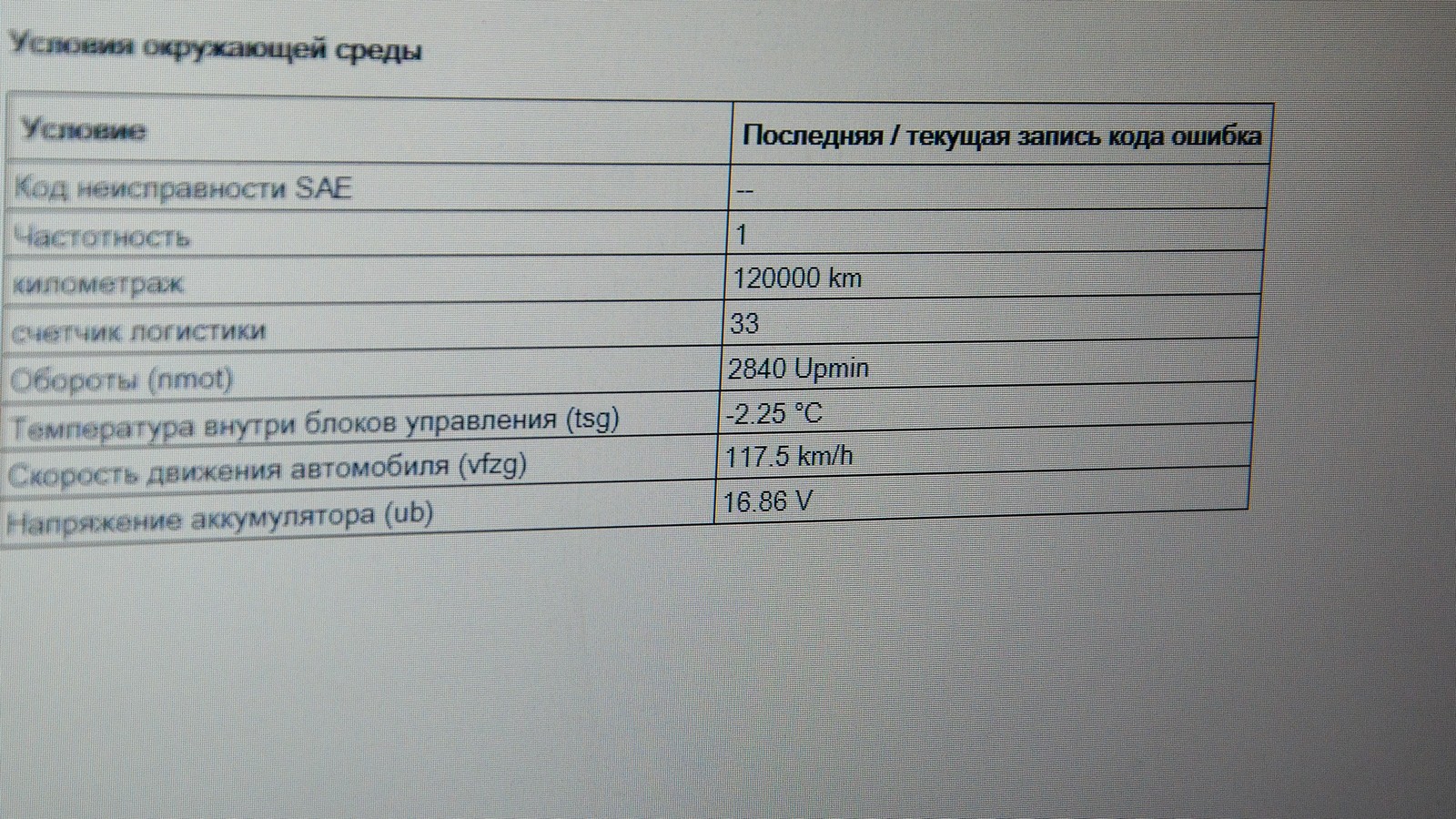

Но вернемся к нашему MINI . Открываем запись об ошибке ЭУР и смотрим так называемый Freeze Frame (замороженный кадр) – тут описано, при каких условиях эта ошибка проявилась. В нашем случае это произошло один раз при пробеге 120 тысяч километров, при скорости 117,5 км/ч, напряжение аккумулятора составляло 16,86 В.

Данные во Freeze Frame помогают понять, отчего произошла ошибка. Не всегда, конечно, но важной может оказаться любая сопутствующая информация о скорости, пробеге, напряжении и т.п. Это все при условии, что специалист умеет думать.

Бывает ведь, что доморощенные «диагносты» просто видят, какая деталь в машине «глючит», и тут же предлагают ее поменять в сборе «методом тыка», потому что, дескать, причину ошибки знает только Святой Дух, разгадать ее невозможно. Это все от большой жадности и недостатка профессионализма. А мы движемся дальше…

Просмотр потока данных (Live Data)

Live Data – это те данные, которые можно получить в режиме реального времени. Есть простые данные – например, обороты двигателя или температура охлаждающей жидкости.

А есть такие, которые без сканера выяснить вообще невозможно. Например, напряжение датчиков положения педали (речь идёт об электронной педали газа). Их два, смотрим показания: 2,91 В на одном и 1,37 В на втором. Теперь нажимаем на педаль и смотрим на значения: 3,59 В и 1,58 В. Собственно, это и есть Live Data – то, что происходит с механизмом в реальном времени.

Поток данных можно смотреть в том числе и на ходу. Бывает очень полезно посмотреть, как реагирует бортовая электроника машины на различные манипуляции, и что при этом показывает Live Data .

Опрос и сопоставление

Это работа диагноста, а не оборудования. После того, как машина протестирована всеми доступными способами, снятые показания предстоит осмыслить и сопоставить. А было ли напряжение штатным? А сопротивление? А температура? Ну и так далее.

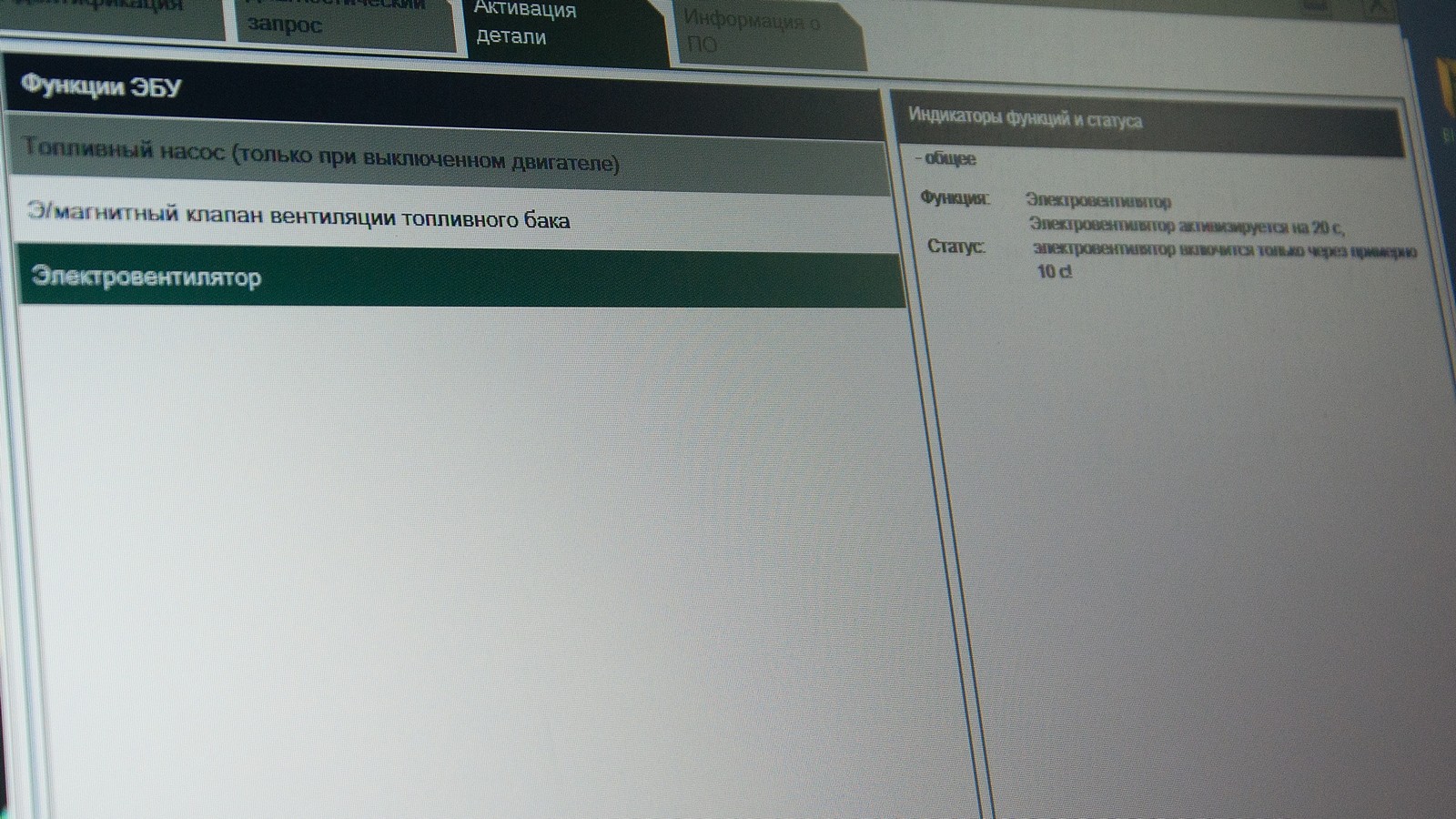

Тест исполнительных механизмов

Его проводят для проверки их работоспособности. Обычно – чтобы просто убедиться, что узел работает как положено. Заходим в раздел меню «Активация детали» (да, русификация тут несколько странная) и запускаем, например, электровентилятор системы охлаждения. Работает. Для чего это может быть полезно? А вот, скажем, перегрев мотора. Если бы вентилятор не включился принудительно, вскрылась бы причина перегрева.

Использование дополнительных измерительных приборов

Бывает, что диагностика не может показать, какой именно из элементов системы вышел из строя. Возьмём, к примеру, ту же «электронную педаль газа». Допустим, напряжение окажется нештатным. Сканер это покажет, мы в этом уже убедились. Но в чём причина падения напряжения?

Тут уже поможет только измерение сопротивления реостата омметром и визуальный осмотр дорожек на предмет выявления повреждений или истертых контактов. Или еще пример. Диагностика показывает ошибки по датчикам положения коленвала и распредвалов. Скорее всего, это говорит о смещении фаз ГРМ, то есть – о растяжении цепи. А насколько смещены фазы? С этим поможет только осциллограф. Все-таки замена цепи ГРМ – работа крайне дорогостоящая, особенно на каком-нибудь V 8. Тут лучше знать наверняка.

Одним осциллографом тоже, бывает, не обойтись. Например, сюда же можно отнести и опрессовку впуска с дыммашиной, и тест производительности форсунок «с обраткой», и контроль тех же дизельных форсунок на специальном форсуночном стенде, и многое другое…

Ещё можно применить диагностические замеры на диностенде, хотя это мало кто применяет в виду отсутствия оборудования. Ведь замер на стенде позволяет не только видеть цифры мощности и момента, но и смотреть характер кривой того и другого и параллельно снимать данные по давлению наддува, AFR, температуре выхлопных газов, распределению момента по осям и колесам и многое другое. Но это в России – экзотика.

Поэтому этот пункт отмечаем отдельно: настоящий диагност не брезгует запачкать одежду, ибо на этапе инструментальной диагностики придется открыть капот, залезть в проводку, демонтировать проблемные датчики или узлы и проверить их состояние визуально и на предмет правильности функционирования, прозвонить проводку, подключить осциллограф, мультиметр и другие необходимые приборы. Компьютерная диагностика предполагает использование не только одного сканера (а в реальной жизни сканеров должно быть больше – об этом в отдельном материале), но и других средств диагностики.

Логирование

Оно применяется в случае, который меня бы точно поставил в тупик: если ошибка имеет плавающий характер. Как раз та ситуация, когда в сервисе обычно говорят: «ну, сейчас же всё работает, вот как только опять случится – приезжайте». Действительно, такую неисправность определить бывает сложно. Но выход есть.

К диагностическому разъёму подключают специальный сканер (как правило, мини-сканер, который просто вставляется в разъем OBDII и не висит, не болтается, работает автономно, не мешает водителю. В общем, не требует никакого участия обычного пользователя – клиента автосервиса) и отправляют клиента кататься по своим нуждам.

Сканер тем временем усиленно работает, записывая лог, а в момент проявления проблемы дополнительно регистрирует саму ошибку и условия её проявления. Метод удобный, а главное – практически незаменимый при наличии сложных «плавающих» ошибок. И ещё одно его преимущество заключается в том, что специалисту не приходится в режиме реального времени сидеть и отслеживать всё, что творится в автомобиле. Иногда это просто невозможно, да если и возможно – то очень сложно. Гораздо удобнее потом просто забрать все записи и вдумчиво посидеть над логами.

А напоследок я скажу…

Всё вышесказанное – лишь вершина айсберга. Всю глыбу мы будем постепенно приподнимать, но не сразу.

Например, мы ничего не сказали о кодах, хотя тема эта очень интересная. Многие, наверное, слышали что-нибудь вроде такого: «У меня ошибка P0123. Это что значит?». Да, можно посмотреть. Это – высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки «А». Если коротко, то все ошибки делятся на группы. P – двигатель и трансмиссия, В – кузов, С – шасси.

Внутри тоже есть деления. Перечислять все долго и не нужно, но хотя бы для примера: P01ХХ – контроль системы смесеобразования, P03ХХ – система зажигания и система контроля пропусков воспламенения, а вот с P07ХХ до P09ХХ – трансмиссия. Вместо ХХ указываются подсистемы. Например, P0112 – низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха, а P0749 – ошибка электромагнитного клапана регулировки давления. Кодов – сотни, но несведущий человек ничего толкового из этой информации не вынесет.

Вообще, конечно, вопрос важный: предположим, где-то сделал диагностику, а что делать дальше? В этом случае ещё раз можно проверить квалификацию специалистов. Разобраться в истоках появления той или иной ошибки почти всегда возможно. Так что если слышите совет менять детали одну за другой, пока машина не поедет нормально, уносите ноги из такого сервиса. Их-то понять можно: менять детали, проданные с наценкой – куда проще, чем учиться на диагноста и ковыряться в мелочах, которые не принесут больших денег.

Особенно циничны в этих вопросах официальные дилеры, которых хлебом не корми, дай поменять полмашины в сборе. И если работа выполняется по гарантии, то путь так и будет. Но если вам придётся менять заслонку за свой счёт, то это может быть ой, как дорого. Хотя у дилера всё же есть преимущество – доступ к базе знаний. Так называют накопленную статистику по поломкам конкретной модели определенного года (а может, и месяца, и даты выпуска), определённой комплектации и даже цвета (если речь идёт, например, о кузове) по всем дилерам, где эти машины реализуются. Иногда использование базы знаний может существенно помочь в выяснении неисправности.

В будущих публикациях мы подробно разберемся в кодах ошибок, проведем практические замеры и даже сравним дилерский сканер с мультимарочными нескольких ценовых категорий! Оставайтесь на связи.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)