Тормозной и остановочный путь ТС

Остановочный путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. Важно не путать с понятием тормозной путь.Остановочный путь включает в себя расстояние пройденное автомобилем за время реакции водителя и время срабатывания тормозной системы.Время реакции водителя — время с момента обнаружения им опасности до совершения необходимых действий, таких как, например, перенос ноги на педаль тормоза, нажатие на неё. Зависит от навыков водителя, положения его тела, рук и ног относительно органов управления автомобилем, от его психо-эмоционального состояния. Время реакции увеличивается при

утомлении, заболеваниях и крайне сильно возрастает при алкогольном или наркотическом опьянении.

Время срабатывания тормозной системы — время с момента нажатия на педаль тормоза до приведения в действие всех тормозных механизмов. Зависит от качества и состояния тормозной системы.

Тормозной путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки.

Протяжённость тормозного пути зависит от скорости, состояния проезжей части, шин, массы транспортного средства, погодных условий. Особое влияние на протяжённость тормозного пути оказывает эффективность тормозной системы (ТС). Она складывается из технологических особенностей узлов ТС — «Электронных помощников», логики их работы, диаметра тормозных дисков, материалатормозных колодок

, принудительной вентиляции и других параметров.

В общем случае, для колесных транспортных средств при максимальном тормозном воздействии на все колеса вплоть до полной блокировки, ускорение, а следовательно, и тормозной путь не зависят от массы транспортного средства

Методика анализа маневра автомобиля. Виды маневров.

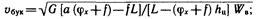

При прямолинейном движении автомобиля показателем устойчивости является критическая скорость по условиям буксования ведущих колес Uбук. Так, при движении по горизонтальной дороге автомобиля с задним ведущим мостом

и крутыми подъемами. Если тяговая сила станет примерно равной силе сцепления, то даже небольшая поперечная сила может вызвать боковое скольжение ведущих колес по дороге.

Технической причиной ДТП может быть плохая устойчивость автомобиля. Управляя неустойчивым автомобилем, водитель вынужден сосредоточивать внимание на нем, постоянно корректируя его движение и отвлекаясь от наблюдения за окружающей обстановкой. Длительная работа на неустойчивом транспортном средстве приводит к нервному перенапряжению водителя и быстрому его утомлению, повышает вероятность ошибок при управлении автомобилем.

Нарушения устойчивости автомобиля проявляются в произвольном изменении направления движения (рысканье), скольжении шин по дороге и опрокидывании. Выезд автомобиля в соседний ряд, на встречную сторону проезжей части или за пределы дороги — наиболее частые последствия недостаточной устойчивости. Анализируя ДТП с подобными обстоятельствами, эксперты обычно определяют критическую скорость автомобиля, т. е. максимально возможную скорость, при которой еще сохраняется устойчивое движение транспортного средства.

Потеря устойчивости наиболее вероятна на участках дороги со скользким неровным покрытием

Виды маневров

Рис 6 4 Типы маневров а — «вход в поворот», б — «вход — выход», в — «смена полосы движения»

Урок 6 . Остановочный путь автомобиля

Цель урока: дать понятие об остановочном пути автомобиля.

Оборудование: плакаты, калькуляторы.

Рекомендации к проведению урока.

По несколько раз в день нам приходится переходить через дорогу. А как определить, далеко автомобиль или близко, успеешь перейти дорогу или нет?

В любом случае нельзя торопиться, лучше переждать. Ведь автомобиль едет очень быстро, примерно в 10-12 раз быстрее, чем идет пешеход, и главное – водитель, неожиданно увидев на проезжей части человека, не сможет остановить машину сразу.

Это просто не возможно по законам физики. Прежде чем остановиться, машина пройдет определенный остановочный путь.

Остановочный путь – расстояние с момента восприятия водителем препятствия до полной остановки машины.

Из чего же складывается остановочный путь?

1. путь, который пройдет автомобиль с момента, когда водитель увидит препятствие на дороге, до момента, когда он начинает нажимать на тормозную педаль (время реакции водителя).

2. Путь, который пройдет автомобиль с момента нажатия на педаль тормоза до срабатывания тормоза (время срабатывания тормозного привода).

3. Путь, который пройдет автомобиль за время действия тормозов до полной его остановки.

Тормозной путь – расстояние, которое проходит автомобиль с момента нажатия водителем на педаль тормоза до полной его остановки.

Остановочный путь больше тормозного на расстояние , которое проходит машина за время реакции водителя. От чего же зависит время реакции водителя?

Представьте: по дороге движется автомобиль, водитель которого видит впереди препятствие, первоначальную информацию об окружающей обстановке, он воспринимает органами чувств (в данном случае это глаза).

Воспринятый сигнал преобразуется в электрические импульсы, которые поступают в головной мозг, где хранится информация (в нейронах). «Запрос» о дальнейшем действии идет последовательно от нейрона к нейрону, до тех пор, пока не будет найден нейрон с нужной информацией. Но для этого необходимо определенное время. Чем меньше информации о данной ситуации содержится в нейронах головного мозга, тем большее время требуется для поиска ответа (зависит от подготовки водителя).

«Отыскался» нейрон с нужной информацией, он воспринял «запрос», далее посылает ряд ответных импульсов спинному мозгу, который через нервные волокна посылает исполнительные импульсы мышцам рук и ног водителя, а они, воздействуя на рычаги управления транспортным средством, изменяют его направление движения или останавливают в заданном месте.

Сигналы, поступающие от органа, воспринявшего сигнал опасности, и от мышц, воздействующих на рычаги управления, возвращаются в головной мозг, информируя его о выполненной работе. После этого нейрон прекращает посылать импульсы возбуждения спинному мозгу.

Следовательно, от поступления сигналов до выполнения работы проходит определенный промежуток времени. Теперь представьте, что к проезжей части подбежал пешеход. «Запрашивается» информация в зависимости от характера опасности, т.е. в зависимости от поведения пешехода. Остановится он у края проезжей части и пропустит движущийся автобус или пройдет к середине проезжей части, тогда его можно будет объехать. Когда действия пешехода выражены явно, водитель принимает в короткий срок правильные решения, так как нейроны головного мозга содержат необходимую информацию и быстро посылают импульсы возбуждения исполнительным органам.

Если пешеход, нарушая правила перехода дороги и не обращая внимания на приближающийся автобус, выходит на проезжую часть, то водитель должен остановить автобус, нажав на педаль тормоза. В этом случае в нейронах тоже есть необходимая информация, и действия выполняются достаточно быстро. Когда же на пути следования транспортного средства появляется какая-то неопределенная ситуация (например, пешеход останавливается на пути следования машины, внезапно возвращается обратно, движется вдоль проезжей части, падает…), то в нейронах головного мозга водителя содержится недостаточная информация или ее вообще нет. А если ее нет, то и импульсы от нейронов к спинному мозгу не поступают, спинной мозг не посылает исполнительные импульсы мышцам рук и ног, а они, в свою очередь, не воздействуют на рычаги управления автомобилем, приближающимся к опасности (пешеходу), пока не наступает трагический момент, называемый дорожно-транспортным происшествием.

Несмотря на то, что водитель видит опасность, но предпринять ничего не может или принятые меры оказываются запоздалыми, транспортное средство становится неуправляемым в движении, что и приводит к ДТП.

Тормозной путь зависит от ряда факторов.

Во-первых, от скорости движения автомобиля. Чем больше скорость, тем этот путь длиннее. Например, водитель ехал со скоростью 30 км/ч, а за тем увеличил ее до 60 км/ч. Казалось бы, что тормозной путь увеличивается также вдвое, а на самом деле он увеличивается в четыре раза (тормозной путь зависит о тскорости в квадрате).

Во-вторых, тормозной путь зависит от силы сцепления колес с дорогой. Если дорога сухая и шины автомобиля новые, то сила сцепления колес с дорогой увеличивается, а тормозной путь сокращается. И наоборот, если дорога скользкая, а шины стерты, сила сцепления уменьшается, и тормозной путь увеличивается.

В-третьих, длина тормозного пути зависит и от массы автомобиля. Более тяжелые, такие как автобус, грузовик, имеют больший тормозной путь, чем маленький «Запорожец» или «Москвич».

Играют роль и освещение дороги, и погодные условия. Ясно, что на сырой дороге тормозной путь увеличится, на накатанном снегу он будет ещё больше.

Урок 7. Оказание первой медицинской помощи при черепно-мозговых травмах, полученных в дорожно-транспортных происшествиях.

Цель урока: объяснить тяжесть черепно-мозговых травм (ЧМТ) и их последствий, рассказать об их симптомах (особенности проявления их у детей) и научить оказанию первой медицинской помощи.

Рекомендации к проведению урока.

С каждым годом возрастает интенсивность движения транспортных средств на автодорожных трассах. В пути всякое может случиться. Ведь водитель – всегда в зоне повышенной опасности, ибо в его руках сам ее источник – автомобиль или мотоцикл. Смерть человека на дороге – это трагедия, но вдвойне тяжелее, когда он погибает от несвоевременно оказанной ему медицинской помощи. Травмы, полученные человеком в дорожном происшествии, очень тяжелы. Особенно опасны ЧМТ. Они чаще всего являются причиной смерти пострадавших в ДТП людей. Во многих случаях ЧМТ трудно поддаются лечению и могут на протяжении всей жизни давать о себе знать в виде быстрой утомляемости. Частой головной боли, головокружения.

Черепно-мозговые травмы различают закрытые и открытые. Последние наиболее опасны, так как могут быть проникающими, когда нарушена целостность костей черепа. Обломки этих костей могут повредить головной мозг. В таких случаях самое важное при оказании доврачебной помощи – обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении и ни в коем случае не поднимать его голову. Можно только зафиксировать ее в неподвижном состоянии валиками, скрученными, например, из одежды. Извлекать предметы из раны нельзя, а если есть кровотечение (сильное) – наложить повязку. Но лучше всего не трогать голову до приезда врача. В таких случаях самое главное – не навредить.

Если ранение непроникающее, но открытое, например, порез головы, то в таких случаях кровотечение редко бывает сильным. Даже если по началу кровь течет обильно, скоро кровотечение прекратится само собой.

В больнице такую рану зашьют и вполне возможно, что потом от нее не останется и следа. Закрытые черепно-мозговые травмы – это ушиб и сотрясение головного мозга (СГМ). К ним нельзя относиться легкомысленно. Как узнать, опасна ли травма головы, и нужно ли обращаться к врачу?

Обязательно должен показаться врачу каждый, кто после травмы потерял сознание, даже если обморок продолжался всего несколько секунд – это первый признак СГМ, равно как тошнота и рвота. Человека, потерявшего сознание после травмы головы, лучше всего удерживать в полной неподвижности, даже если он сам хочет встать. Его нужно, как можно скорее доставит в ближайшую больницу, желательно на машине скорой помощи. А до ее приезда не следует прибегать к различным средствам возбуждения, стараясь привести пострадавшего в чувство. Наоборот, необходимо создать ему покой, удобное положение туловища. Голове следует придать слегка возвышенное положение. Можно воспользоваться нашатырным спиртом, смочив им ватку и растерев ею виски пострадавшего. Если пострадавший находится в сознании, но он очень бледен, болит голова, его тошнит и рвет, то постарайтесь обеспечить ему полный покой. Можно положить под голову «холод», чтобы снять отек мозговых тканей и вызвать сужение кровеносных сосудов (снижается вероятность образования гематомы и кровоизлияния). Обычно активное лечение СГМ продолжается в течении восьми недель.

Особенности ЧМТ у детей проявляются в том, что вместо вялости или потери сознания ребенок пребывает в состоянии крайнего возбуждения и активности. Его необходимо уложить и уговорить спокойно дождаться прибытия медиков.

Если после удара головой через некоторое время возникнет сильная головная боль, следует обязательно обратиться к врачу.

Когда ребенка с травмой головы доставляют в больницу, немедленно делают рентгеновский снимок, чтобы установить, не произошло ли перелома какой – либо из костей черепа. Затем проводят другие исследования, для определения состояния головного мозга. После выявления поврежденного участка мозга и степени серьезности травмы назначают необходимое лечение.

Итак, понятно, что ЧМТ всегда опасны и лучше их избегать, не попадая в ДТП. Поэтому всем участникам дорожного движения необходимо знать и соблюдать ДТП.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет