Основные функциональные части ЭВМ

Основные принципы устройства ЭВМ были предложены Джоном фон Нейманом — выдающимся американским математиком венгерского происхождения в 1945 году. В соответствии с ними в любой ЭВМ должны иметься четыре основных функциональных части:

· арифметическо-логическое устройство (АЛУ), выполняющее арифметические и логические операции;

· устройство управления, которое организует процесс выполнения программ;

· запоминающее устройство, или память для хранения программ и данных;

· внешние устройства для ввода-вывода информации

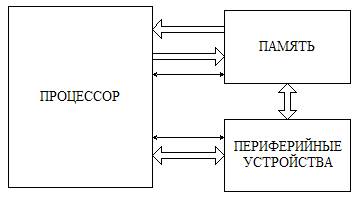

Вот какие связи должны быть между устройствами компьютера (одинарные линии показывают управляющие связи, двойные – информационные).

Рис. 2.1 Схема фон Неймана

На схеме двойные стрелки соответствуют движению данных. Человек вводит данные в компьютер через устройства ввода-вывода, эти данные могут храниться в устройствах хранения информации и обрабатываться в устройствах обработки информации.

Полученные результаты также могут запоминаться в устройствах хранения информации и выдаваться человеку с помощью устройств ввода-вывода.

В современных компьютерах устройство управления и АЛУ объединены в единое устройство – центральный процессор. Можно условно ввести ещё один квадратик – общее управляющее устройство, которое управляет всей работой компьютера

Так, в общих чертах, работают все ЭВМ, начиная с простейших калькуляторов и кончая суперкомпьютерами.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Структурная схема ЭВМ. Основные функциональные устройства машины.

Согласно принципам фон Неймана компьютер должен иметь следующие устройства:

· процессор, осуществляющий арифметические и логические операции, а также организующий процесс выполнения программ;

· запоминающее устройство, или память для хранения программ и данных;

· внешние (периферийные) устройства для ввода/вывода информации.

Память должна состоять из некоторого количества пронумерованных ячеек, в каждой из которых могут находиться или обрабатываемые данные, или инструкции программ. Все ячейки памяти должны быть одинаково доступны для других устройств компьютера.

В общих чертах работу компьютера можно описать так. Вначале с помощью какого-либо периферийного устройства в память компьютера вводится программа. Процессор считывает содержимое ячейки памяти, где находится первая инструкция (команда) программы, и организует её выполнение. Эта команда может задавать выполнение арифметических или логических операций, чтение из памяти данных для выполнения арифметических или логических операций или запись их результатов в память, ввод данных из внешнего устройства в память или вывод данных из памяти на внешнее устройство.

Как правило, после выполнения одной команды процессор начинает обрабатывать команду из ячейки памяти, которая находится непосредственно за только что выполненной командой. Однако этот порядок может быть изменен с помощью команд управления (перехода). Эти команды указывают процессору, что ему следует продолжить выполнение программы, начиная с команды, содержащейся в некоторой другой ячейке памяти. Такой «скачок», или переход, осуществляется в программе не всегда, а только при соблюдении некоторых условий. Например, если некоторые числа равны, если в результате предыдущей арифметической операции получился нуль. Это позволяет использовать одни и те же последовательности команд в программе много раз (организовывать циклы), выполнять различные последовательности команд в зависимости от соблюдения определенных условий и т.д., одним словом, создавать сложные программы.

Таким образом, процессор выполняет инструкции программы автоматически, без вмешательства человека. Он может обмениваться информацией с памятью и внешними устройствами компьютера. Поскольку внешние устройства, как правило, работают значительно медленнее, чем остальные части компьютера, процессор может приостанавливать выполнение программы до завершения операции ввода-вывода с внешним устройством. Все результаты выполненной программы должны быть ею выведены на внешние устройства компьютера, после чего компьютер переходит к ожиданию каких-либо сигналов внешних устройств.

Определение алгоритма. Свойства алгоритмов.

Алгори́тм — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число действий.

1. Универсальность (массовость) — применимость алгоритма к различным наборам исходных данных.

2. Дискретность — процесс решения задачи по алгоритму разбит на отдельные действия.

3.Однозначность — правила и порядок выполнения действий алгоритма имеют единственное толкование.

4. Конечность — каждое из действий и весь алгоритм в целом обязательно завершаются.

5. Результативность — по завершении выполнения алгоритма обязательно получается конечный результат.

6. Выполнимость — результата алгоритма достигается за конечное число шагов.

Способы записи алгоритмов (словесный, графический, на алгоритмическом языке).

Словесный способ

Словесный способ записи алгоритмов представляет собой описание последовательных этапов обработки данных. Алгоритм задаётся в произвольном изложении на естественном языке.

Графический способ

При графическом представлении алгоритм изображается в виде последовательности связанных между собой функциональных блоков, каждый из которых соответствует выполнению одного или нескольких действий. Такое графическое представление называется схемой алгоритма, или блок-схемой. В блок-схеме каждому типу действий соответствует геометрическая фигура, представленная в виде блочного символа. В таблице приведены наиболее часто употребляемые символы.

Алгоритмический способ

На алгоритмической языке каждое действие алгоритма записывается строго по правилам этого языка. Алгоритм, записанный на одном из языков программирования называется программой. В таком виде алгоритм может быть выполнен ЭВМ автоматически без участия человека.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Функциональное устройство

Компьютер является сложным многоуровневым устройством, поэтому организовать его изучение можно по-разному. С точки зрения включения в содержание образования главного и существенного (см. “Критерии отбора содержания”) необходимо выделить самые важные, инвариантные элементы материала. С подобных позиций наибольший интерес при описании компьютера представляет именно его функциональное устройство.

Часто применяемое в учебниках описание компьютера с конструктивной точки зрения (системный блок, клавиатура, монитор и т.д.) годится только для практических занятий. С позиций теории месторасположение узла в том или ином корпусе не так существенно хотя бы потому, что разные машины могут проектироваться по-разному. Распространенные не так давно бытовые и школьные компьютеры (“БК”, “Спектрум”, “Корвет”, “УКНЦ” и т.п.) имели клавиатуру, которая монтировалась на крышке системного блока, а не являлась самостоятельным устройством. А в семействе Macintosh до сих пор монитор и системный блок образуют единое целое. Отличное от настольного ПК конструктивное оформление имеют и портативные компьютеры — ноутбуки и тем более “наладонные” КПК. Но в то же время, несмотря на все эти различия, функциональная структура всех перечисленных моделей имеет много общего. Поэтому содержанием теоретического курса должны стать именно функциональные блоки — процессор, память всевозможных видов, накопители на дисках различной природы и т.д. — вне зависимости от того, где и на каких платах они смонтированы сегодня или будут устанавливаться завтра.

Как известно, впервые над устройством автоматической машины, способной работать без вмешательства человека по заранее составленной программе, более полутора столетий назад задумался гениальный английский ученый Чарльз Бэббидж. По мысли изобретателя, его аналитическая машина должна была состоять из следующих частей: “склад” для хранения чисел; “мельница” для производства арифметических действий над числами; устройство, определяющее последовательность выполнения операций машины (Бэббидж не дал ему специального названия; сейчас такое устройство называется устройством управления), и устройства ввода и вывода данных. Очевидно, что Ч.Бэббидж в значительной мере предвосхитил структуру вычислительной машины.

Более строгое обоснование функционального устройства машины было дано в классической статье “Предварительное рассмотрение логической конструкции электронного вычислительного устройства” 17 . В ней убедительно показано, что для построения вычислительного автомата он должен содержать вполне определенный набор функциональных узлов. Краткое резюме выглядит следующим образом: “Так как законченное устройство будет универсальной вычислительной машиной, оно должно содержать несколько основных органов, таких, как орган арифметики, памяти, управления и связи с оператором”.

Таким образом, первые ЭВМ проектировались из самых необходимых узлов, существование которых является наиболее естественным и необходимым.

А самым замечательным является то, что современные компьютеры сохранили такую же самую структуру. Сравним приведенное выше описание со строением современных компьютеров, которые состоят из следующих функциональных частей:

· устройство, в котором производятся операции по обработке всех видов информации; в современной терминологии оно называется арифметико-логическим устройством (АЛУ);

· устройство, обеспечивающее организацию выполнения программы обработки информации и согласованное взаимодействие всех узлов машины в ходе этого процесса, — устройство управления (УУ); АЛУ и УУ в настоящее время удается выполнить в виде единой интегральной схемы, которая называется микропроцессором;

· устройство, предназначенное для хранения исходных данных, промежуточных величин и результатов обработки информации, а также, что очень важно, самой программы обработки информации; данное устройство принято называть памятью; существуют различные виды памяти, в том числе оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и внешняя память на магнитных или оптических дисках;

· разнообразные устройства, способные преобразовывать информацию в форму, доступную компьютеру, — устройства ввода;

· и, наконец, устройства, преобразующие результаты работы в доступную человеку форму, — устройства вывода.

Каждому из перечисленных выше функциональных узлов посвящена отдельная статья (см. “Процессор”, “Память оперативная”, “Память внешняя” и “Устройства ввода/вывода”).

Несмотря на то что большинство компьютеров по-прежнему построено согласно классическим идеям, определенные особенности в построении функциональной схемы ЭВМ различных поколений все же имеются. Речь идет о механизме взаимодействия блоков.

В ЭВМ первого и второго поколений информационным центром машины был процессор (см. рисунок а). Все информационные потоки проходили через него, и управление всеми процессами также принадлежало этому блоку.

Такая структура вела к неэффективному функционированию машины, особенно когда программа в ходе своей работы требовала частого обращения к внешним устройствам. Для преодоления данной трудности процессор следовало освободить от наиболее медленных функций ввода/вывода и передать их специализированным процессорам обмена — контроллерам. Идеи применения специализированных интеллектуальных схем для разгрузки центрального процессора были заложены в большие машины коллективного пользования IBM-360 (в СССР данное семейство машин было известно в качестве “аналога” под именем ЕС ЭВМ). В четвертом поколении появилась технологическая возможность собирать схемы управления в едином кристалле, и появились микроконтроллеры (см. “Контроллеры”).

Другой особенностью функциональной организации современных ЭВМ является наличие информационной магистрали (шины — см. “Шины и интерфейсы”), которая служит для передачи информации от одних узлов машины к другим (см. рисунок b). Благодаря магистральной структуре конфигурация ПК может быть легко расширена путем присоединения к шине новых устройств. Еще одним новшеством шинной архитектуры является возможность обмена данными между отдельными устройствами без непосредственного участия центрального процессора (см. “Устройства ввода/вывода”).

Поскольку в новой схеме большая информационная нагрузка приходится на шину, в реальном компьютере делается несколько шин: устройства, быстродействие которых для вычислительной системы критично (например, ОЗУ или графический адаптер), получают отдельные шины.

Методические рекомендации

Курс информатики основной школы

На данном этапе Стандарт требует рассказать об основных компонентах компьютера и их функциях. Если принять за образец существующую примерную программу, то речь идет только об отдельных функциональных узлах (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода/вывода), но не о способах их взаимодействия. Вопросы, связанные с последней тематикой, нормативные документы рекомендуют рассматривать позднее.

Функциональное устройство компьютера не следует смешивать с конструктивным, которое рассматривается в теме “Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ”. В последнем случае как раз и следует говорить о системном блоке и устройствах, подключающихся к нему с помощью тех или иных разъемов и кабелей. В отличие от функционального устройства это чисто практический материал, определяемый конфигурацией имеющихся в школе компьютеров.

Курс информатики в старших классах

В Стандартах (и базовом, и профильном) старших классов говорится об архитектуре современных компьютеров. Предлагаемые примерные программы не содержат пояснений, что именно авторы понимают под архитектурой, оставляя подбор материала за учителем (к сожалению, как показано в статье “Архитектура”, это весьма неоднозначное понятие). По-видимому, наиболее естественным будет решение обсудить в рамках этой темы взаимодействие между функциональными узлами компьютера, предварительно повторив их названия и назначения.

В подготовленном классе рассказ о взаимодействии, например, процессора и ОЗУ может быть примерно таким. Чтение данных осуществляется следующим образом.

· Процессор выставляет на шину адреса необходимый адрес ячейки памяти.

· Процессор передает по шине управления необходимые сигналы, обеспечивающие чтение из ОЗУ.

· ОЗУ принимает управляющие сигналы процессора и в ответ считывает с соответствующей шины адрес, находит его содержимое и выставляет на шину данных.

· ОЗУ по соответствующим линиям шины управления сообщает процессору о готовности данных.

· Процессор, наконец, считывает с шины необходимую информацию.

Возможно, учителя сочтут целесообразным дополнить материал об архитектуре рассказом о системе команд компьютера (см. статью “Машинная команда”), что также является частью архитектуры.

17 Беркс А., Голдстейн Г., Нейман Дж. Предварительное рассмотрение логической конструкции электронного вычислительного устройства // Кибернетический сборник. М.: Мир, 1964. Вып. 9.