Определение технического состояния механизма или машины без разборки

Цель работы. Освоить методику определения технического состояния агрегатов и механизмов машин без разборки.

1. Ознакомиться с оборудованием рабочего места.

2. Изучить порядок определения технического состояния цилиндро-поршневой группы; коренных и шатунных подшипников коленчатого вала и газораспределительного механизма.

3. Проверить техническое состояние указанных механизмов и сделать заключение об их годности к дальнейшей эксплуатации.

4. Исследовать расход картерного газа Q в зависимости от эффективной мощности двигателя Ne при постоянной частоте вращения л=2400 об/мин. Построить график Q—f(Ne) для мощностей, равных 100, 75, 50 и 25% номинальной. Установить мощности двигателя, при которых следует определять Q.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Оснащение рабочего места. Двигатель ГАЗ-51, установленный на контрольно-испытательном стенде СТЭУ-28 ГОСНИТИ (СТЭУ-40 или др.); газовый счетчик бытового типа (ЗКГФ-6 или ГКФ-6); компрессиметр для карбюраторных двигателей (ГАРО, модель 179); контрольный манометр (типа МКД ГОСТ 6200—52); водяной пьезометр; прибор Ленинградского филиала НИИАТ для определения технического состояния двигателя по утечке газов; стетоскоп; резиновые шланги; зажимы для шлангов вентиляции картера.

Содержание и порядок выполнения работы. Методы безразборного определения технического состояния отдельных узлов и агрегатов дают возможность исключить преждевременные разборочно-сборочные работы, приводящие к увеличению износа деталей.

К числу таких методов относится, в частности, проверка давления масла в масляной магистрали двигателя. Эта проверка проводится для оценки технического состояния коренных и шатунных подшипников без их разборки и основывается на том, что с увеличением зазоров в подшипниках давление масла в магистрали падает в силу уменьшения гидравлического сопротивления.

Давление масла проверяют контрольным манометром (точность отсчета которого 0,005 МПа), так как манометры, установленные на автомобилях, не дают достаточно точных показаний.

Чтобы замерить давление масла, двигатель прогревают до нормальной рабочей температуры (при этом температура воды на входе в радиатор должна быть равна 70—80 °С, а масла в картере 50—60 °С), затем глушат его. Отвертывают пробку-заглушку фильтра грубой очистки масла и вместо нее подсоединяют контрольный манометр. Снова заводят двигатель и при 1800 об/мин измеряют давление масла.

Для этих условий нормальное давление масла в новом двигателе 0,28 МПа, минимально допустимое 0,15 МПа.

Условия эксплуатации автомобиля в конкретном автохозяйстве примерно постоянные. Поэтому можно определить пробег автомобиля в километрах до минимально допустимого давления масла в магистрали.

Например, если с начала эксплуатации автомобиль прошел 30 000 км, а давление масла стало 0,21 МПа, то пробег автомобиля составит: 0,28°—о°21 (0,21-0,15) = 25800 км.

Наиболее точным безразборным методом определения технического состояния цилиндро-поршневой группы считается нахождение количества газов, прорывающихся в картер двигателя через зазоры (поршень— цилиндр, поршень — поршневое кольцо, поршневое кольцо—цилиндр). Чем больше зазоры, тем больше газов из камеры сгорания проникает в картер.

Количество этих газов измеряют газовым счетчиком, который соединяют резиновым шлангом с маслозаливным патрубком. В отверстие для масломерного щупа вставляют пробку. На шланги вентиляции картера ставят зажимы. Тормозным устройством стенда создают нагрузку, соответствующую номинальной мощности двигателя. В течение 1 мин проводят замер количества картерного газа, прошедшего через газовый счетчик. За показание берут среднее из трех замеров. Двигатель предварительно прогревают до нормальной рабочей температуры.

Количество газов, прорывающихся в картер, составляет для нового двигателя ГАЗ-51 24—27 л/мин, для двигателя с предельно изношенной цилиндро-поршневой группой— 110—115 л/мин.

Техническое состояние цилиндро-поршневой группы можно также оценить по давлению газов в картере двигателя, измеряемому водяным пьезометром (с изменением разрежения не более 0,0015 МПа и давления не менее 0,0015 МПа). Его соединяют резиновым шлангом с отверстием трубки под указатель уровня масла.

Для проверки давления необходимо, чтобы двигатель работал с полной нагрузкой или близкой к ней. Давление газов должно быть не более 0,0008—0,001 МПа.

Техническое состояние цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма можно определить по изменению давления (компрессии) в конце такта сжатия, утечке газов из цилиндров и наличию стуков в двигателе.

Давление конца такта сжатия проверяют компресси-метром при прокручивании коленчатого вала двигателя электростартером. По мере увеличения оборотов компрессия возрастает, но при этом наблюдается меньшая разница в значениях давления конца такта сжатия в отдельных цилиндрах.

Компрессию проверяют на прогретом двигателе, при исправном стартере и заряженной аккумуляторной батарее, что обеспечивает частоту вращения коленчатого вала 180—-200 об/мин.

Компрессию замеряют в следующем порядке: двигатель прогревают до нормального теплового состояния; вывертывают все свечи; полностью открывают дроссельную заслонку карбюратора; резиновый конусный наконечник ком-прессиметра вставляют в отверстие для свечи и удерживают в таком положении на протяжении всего замера; коленчатый вал двигателя проворачивают электродвигателем при я=180-200 об/мин до тех пор, пока показание прибора не достигнет максимальной величины; записывают показание компрессиметра; отвертывают колпачок спускного клапана на 1—1,5 оборота, а после возврата стрелки прибора в нулевое положение вновь завертывают; проверяют компрессию в остальных цилиндрах двигателя. За результат принимается среднее из трех замеров. Разность показаний в отдельных цилиндрах не должна превышать 0,1 МПа.

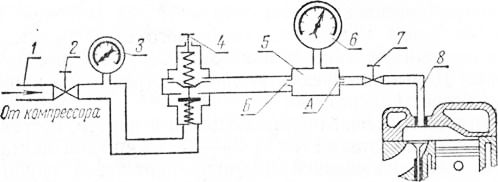

Рис. 1. Схема прибора для определения технического состояния двигателя по утечке воздуха:

1 — гибкий шланг; 2 и 7 — вентили; Зкб — манометры; 4 — редуктор; 5 — воздушная камера; 8 — шланг; А и Б — калиброванные отверстия.

Для двигателей ГАЗ-51 компрессия равна 0,7—0,75 МПа. Если она на 30—40% ниже нормы, это указывает на наличие неисправностей (поломка или пригорание поршневых колец, повреждение прокладки головки цилиндров, неправильная величина теплового зазора).

Утечка воздуха из цилиндров может служить достаточно объективным показателем технического состояния двигателя. Ее измеряют прибором, принцип действия которого показан на рисунке 1.

Сжатый воздух из компрессора по шлангу через вентиль, редуктор и малое калиброванное отверстие Б поступает в воздушную камеру откуда через калиброванное отверстие А большего размера, впускной вентиль и шланг подается в камеру сгорания. Манометр показывает давление воздуха в магистрали, а показание манометра определяет утечку воздуха из цилиндров.

При закрытом вентиле манометр находится под давлением, на которое отрегулирован редуктор. При открытии вентиля и полной герметичности исследуемого цилиндра давление воздуха в камере равно давлению воздуха за редуктором.

Наличие в цилиндре неплотностей площадью Fn повлечет утечку из него воздуха и уменьшение давления Р в камере. Если P—f(FH), то можно характеризовать величину неплотности.

Рис. 2. Шкала измерительного манометра.

Для удобства работы шкала манометра тарируется в зависимости от технического состояния и диаметра цилиндров двигателя (рис. 2), что позволяет по ней оценить техническое состояние любого двигателя (хорошее, удовлетворительное, требующее текущего или капитального ремонта). Прослушивание же мест утечки воздуха (клапаны, головка блока) дает возможность определить конкретные неисправности.

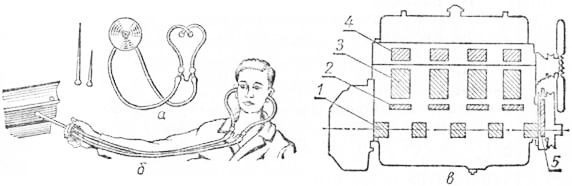

Рис. 3. Стетоскоп (а), прослушивание стуков стетоскопом (б) и зоны прослушивания двигателя (в).

Стуки или шумы в двигателе определяют в местах их возникновения прослушиванием при помощи стетоскопа (рис. 3).

Стуки между клапаном и толкателем прослушиваются на прогретом двигателе (при работе на холостых оборотах) в зоне плоскости разъема головки и блока цилиндров (зона 4). Стуки в средней части двигателя указывают на износ втулок распределительного вала (зона 2), а в передней части— на износ распределительных шестерен (зона 5).

Стук поршней, пальцев и шатунных подшипников следует прослушивать на стенке блока цилиндров в местах, соответствующих в. м. т. и н. м. т. (зона 3), стук коренных подшипников — в плоскости разъема картера с поддоном (зона 1). Стуки подшипников прослушивают при различных оборотах двигателя. Стук коренных подшипников — глухой, низкого тона, а стук шатунных — более звонкий, среднего тона; при выключенном зажигании в проверяемом цилиндре стук подшипников исчезает.

Строят графики зависимостей Q=f(Ne) при п= = 2400об/мии и Ne, равной 100; 75; 50 и 25% номинальной мощности.

Вычерчивают принципиальные схемы измерений, указанные в пунктах 1,2, 3, 4, 5, и схему прослушивания двигателя.

2. Проанализировав экспериментальные данные, дают заключение о техническом состоянии двигателя.

Определение технического состояния агрегатов

Определение технического состояния агрегатов особенно необходимо, когда узел или агрегат отказал. По отдельным практически установленным признакам можно найти сопряжение или узел, где нарушена работоспособность. Но это крайний случай. Желательно момент наступления отказа предвидеть заранее с тем, чтобы его исключить.

В практических условиях узел (агрегат) ремонтируют, детали заменяют на основе имеющегося опыта эксплуатации автомобилей в заданных условиях, пробег до ремонта оценивают по статистическим данным с большой погрешностью. Повышение точности оценки технического состояния агрегата позволяет уменьшить затраты на ремонт неисправного агрегата за счет прогнозирования пробега автомобиля до наступления предельного изменения технического состояния, если известны предельная величина, закономерность изменения критерия в процессе эксплуатации и состояние узла (агрегата) за предыдущий пробег.

Причиной изменения технического состояния узла явллется износ. Но, пожалуй, определяют непосредственно по износу только техническое состояние шин, коробки передач, заднего моста, рулевого управления по изменению высоты протектора, по зазорам в зубчатых передачах, в шарнирах и других сопряжениях. Величину неисправности узлов, агрегатов оценивают по изменению эксплуатационных показателей: расходу масла, прорыву газов в картер двигателя, шумам, температуре нагрева и др.

Способы оценки изменения технического состояния агрегатов

При обосновании оптимального режима технического обслуживания автомобиля перечень операций определяют по коэффициенту повторяемости, периодичность устанавливают пока еще по статистическим данным пробега автомобиля до допустимого значения параметра узла, агрегата. Так как пробег до предельного состояния узла является случайным, то разброс данных большой и потому для снижения затрат периодичность до техническою обслуживания принимают больше минимальной, с учетом доверительного уровня вероятности. Но при этом, как известно, определенная часть автомобилей нуждается в техническом обслуживании раньше установленной периодичности, а подавляющая часть позже. Для сокращения затрат на техническое обслуживание и повышение надежности необходимо работы производить, когда параметр достигает допустимого значения. Л это важно только при своевременном и точном определении технического состояния автомобиля без его разборки. Технический контроль, который в настоящее время в автотранспортных предприятиях производят главным образом визуально, недостаточно эффективен, опенка технического состояния зависит от квалификации контролера. Для объективного контроля необходимы соответствующие контрольные приборы. Инструментальное определение технического состояния узла, агрегата без разборки называют диагностикой.

В зависимости от технологии проведения диагностику делят на стендовую и ходовую, применяют главным образом стендовую. Для ходовой диагностики на автомобиль устанавливают приборы на время испытаний, например, мерный бачок при проверке расхода топлива автомобилем. Более прогрессивной является ходовая диагностика с помощью встроенных приборов, которые позволяют в любой момент проверить состояние агрегата (по примеру указателя температуры воды, давления масла и количества топлива в баке).

По данным ГосавтодорНИИпроект (г. Киев), применение средств диагностики снижает затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт на 5%, расход запасных деталей и материалов на 10%, топлива и шин на 20%. Только контроль момента зажигания повысил мощность двигателей ГАЗ и ЗИЛ на 1012%. Срок окупаемости средств диагностики в крупном (500600 автомобилей) автотранспортном предприятии около года.

Для создания приборов, с помощью которых можно определить техническое состояние агрегата без разборки, необходимо, прежде всего, установить диагностирующий симптом, который характеризовал бы техническое состояние объекта, изменение в структуре объекта.

Техническое состояние автомобиля характеризуют структурные параметры (зазоры, межцентровые расстояния, прогибы, смещения, линейные размеры, состояние поверхностей сопрягаемых деталей и т. д.). Взаимодействие автомобиля с внешней средой (дорожные, климатические и др. условия) изменяют его техническое состояние. Изменение структурных параметров агрегатов автомобиля имеет определенные закономерности, не изученные в полном объеме.

При работе сложных динамических систем происходят различ ного рода физические, механические, химические и другие процессы. Параметры этих процессов называют выходными, они изменяются с изменением структурных параметров. Выходные процессы зависят от внешних условий, технического состояния объекта (внутренних условий). При диагностировании принимают внешние условия строго фиксированными, и тогда изменение выходных процессов определяется только изменением структурных параметров объекта.

Итак, диагностика это раздел науки, в котором изучают неисправности узлов, агрегатов и симптомы этих неисправностей; разрабатывают методы и аппаратуру для выявления этих симптомов, определения по ним значений структурных параметров объекта и сравнения их с допустимыми отклонениями от номинала. Желательно получать наиболее полную информацию по наименьшему количеству симптомов технического состояния объекта и соответствующих датчиков.

Об изменении технического состояния узла можно судить по непосредственному признаку (например, разбраковка деталей по результатам их измерений); по совокупности косвенных признаков (например, оценка состояния газораспределительного механизма по стукам и вибрациям). При известной четкой взаимосвязи структурных и выходных параметров объекта в определенных условиях последние можно принимать за косвенные признаки или симптомы неисправного технического состояния узла (агрегата) без его разборки, так как выходные процессы и соответствующие им выходные параметры можно наблюдать и измерять извне. Чтобы параметр выходного процесса мог стать диагностическим симптомом, он должен быть однозначным, со строгой зависимостью структурного параметра и параметра выходного процесса; с широким полем изменения, когда относительное изменение параметра выходного процесса гораздо больше изменения структурного параметра; удобным для измерения.

Диагностические симптомы по степени их взаимозависимости делят на независимые и зависимые. Независимые указывают на конкретную неисправность (измерением величины прогиба трубы карданного вала непосредственно определяют неисправность). Эти симптомы еще называют частными, они указывают на вполне конкретную неисправность узла или механизма. Частные симптомы и методы их измерения разработаны пока еще мало. Зависимые или симптомы-комплексы позволяют установить неисправность по нескольким симптомам одновременно. Например, износ тормозных накладок колеса определяют по тормозному пути колеса или тормозному усилию на этом колесе и по величине свободного хода педали. Определить износ накладок только по величине тормозного пути невозможно. В состав симптомов-комплексов входят часто общие (интегральные), которые характеризуют техническое состояние объекта в целом, например, величина мощности двигателя, расход топлива, суммарный окружной люфт деталей трансмиссии, общий уровень шума агрегата, величина тормозного пути, давления масла в магистрали и др.

Необходимы глубокие исследования неисправных состояний узлов и агрегатов автомобиля и сопутствующих им выходных процессов и их параметров, которые могли бы служить симптомами неисправностей. Для этого следует изучить характерные процессы, сопутствующие работе сопряжения, находящегося в исправном или неисправном состояниях (шум, вибрация, стук, колебания давления и др.), выполнить анализ параметров этих процессов с точки зрения соответствия требованиям к диагностическим симптомам, исследовать закономерности изменения параметров, сопутствующих выходных процессов от пробега узла или агрегата, установить допустимые и предельные значения этих параметров для разных условии эксплуатации, разработать эффективные методы и быстродействующую аппаратуру для фиксации диагностических симптомов. При оптимальном диагностировании любую неисправность объекта диагностики можно обнаружить по наименьшему числу симптомов, следовательно, применять малое количество приборов и датчиков и свести к минимуму трудоемкость диагностирования, исследовать и разработать точные методы прогнозирования с целью установления ресурса безотказной работы узла, агрегата, автомобиля в целом.

В качестве диагностирующих симптомов применяют различные параметры, в том числе: величину относительного смещения сопряженных деталей (окружные люфты в агрегатах трансмиссии, зазоры между торцами коромысла или толкателя и клапана, между шкворнем и втулкой, в подшипниках колес, пробуксовка сцепления); скорость и температуру нагрева сопряжений (качество регулирования подшипников вала, тормозов и др.); герметичность рабочих объемов (давление в шинах, утечка воздуха из камеры сгорания двигателя, течи, подтекания и др.);

содержание примесей в масле, состав и концентрацию компонентов в отработавших газах двигателя; электрическая характеристика (систем зажигания и других электрических цепей); мощностные, экономические показатели и т. д. Перед измерением перечисленных параметров оценку технического состояния узла, агрегата производят визуальным контролем. Внедрение технической диагностики, инструментальной проверки не заменяет операции технического контроля, субъективной оценки состояния механизма при проверке выполнения объема и качества технического обслуживания и текущего ремонта.

При диагностике сложных механизмов необходимо вначале измерить параметры, которые характеризуют агрегат в целом, а затем переходить к диагностике элементов механизма. Изменение технического состояния узла, агрегата автомобиля предварительно

можно оценить в количественной форме на основе системного подхода к автомобилю, по износу, например, протектора шин, зубчатых передач, шлицевых соединений, крестовин и т. д. При диагностике двигателя оценивают его работоспособность по мощностные и экономическим показателям. С этой целью измеряют силу тяги или мощность, расход топлива при заданной нагрузке и скорости движения. Мощность можно измерить по интенсивности разгона автомобиля при полном открытии дросселя.

Техническое состояние сцепления наиболее полно характеризует величина угла пробуксовки сцепления под нагрузкой. Если при работе двигателя под нагрузкой освещать сцепление периодически, увязать с числом оборотов, то при исправном сцеплении будет видна одна и та же поверхность сцепления, будет впечатление, что сцепление неподвижно. Если же с увеличением нагрузки сцепление начнет пробуксовывать, то при периодическом освещении участки сцепления с меткой (мелком, краской) будут перемещаться, хоть и медленно. Аналогично можно измерить скольжение клиноременной передачи, биение карданного вала, дисбаланс и т. д.

О техническом состоянии автомобиля судят и по величине механических потерь в агрегатах трансмиссии, по результатам внешнего осмотра. Чем больше механические потери, тем меньше накат. Накат автомобиля определяют по пути, пройденному автомобилем с поставленным в нейтральное положение на скорости 30 км/ч рычагом коробки передач. На стенде с помощью электродвигателя можно измерить и коэффициент полезного действия трансмиссии автомобиля. При нейтральном положении рычага коробки передач включают электродвигатели нагрузочного устройства стенда и измеряют величину крутящего момента, необходимого для привода трансмиссии. Трансмиссию проверяют более тщательно, если параметры по результатам контроля не соответствуют приведенным в табл. 10.

При прокручивании трансмиссии проверяют биение дисков колес, карданного вала, уровень шума заднего моста, коробки

передач при любой передаче и выключенном сцеплении. Шумы увеличиваются при большом трении в подшипниках, неправильной регулировке главной передачи, тормозных колодок или ручного тормоза о барабан. Использование параметров шума при проверке технического состояния агрегатов трансмиссии связано с созданием сложной электронной аппаратуры и может быть практически осуществлено не скоро. В ближайшее время для контроля технического состояния агрегатов и узлов трансмиссии целесообразно использовать в качестве выходного параметра суммарные окружные люфты агрегатов и относительно несложные приспособления для их измерения. Более конкретную оценку технического состояния сложных механизмов можно получить по результатам диагностики элементов механизма.