4 — не предел, или многоколесные машины, оставившие след в истории

Для всех является привычным, что автомобиль имеет четыре колеса, и существует выражение «пятое колесо», когда речь идет о чем-то лишнем. На самом деле, для чего автомобилю, отлично передвигающемуся на четырех колесах, нужны дополнительные, если не говорить о находящейся в багажнике запаске. Но история представляет собой упрямую вещь и, перелистывая ее страницы, можно обнаружить немало интересных моделей, вышедших за эти рамки. Существует семь многоколесных автомобилей, вошедших в летопись автомобилестроения.

Pullman Брумелла. Появление первого многоколесного автомобиля состоялось в начале ХХ века, как раз на самом рассвете эры строительства машин. Ее создателями были американцы — в 1903 году был создан первый в мировой практике агрегат, с возможностью самостоятельного передвижения, у которого было 6 колес, от фирмы Pullman — Pullman Брумелла.

Особенностью автомобиля был интересный тип управления для колес. Можно говорить о том, что сотрудники фирмы разработали модель задней оси с возможностью управления на 85 лет раньше, чем это сделали японцы, которым нередко приписывается создание этого механизма. Тем не менее, машина оказалась совершенно не приспособленной к не идеальному покрытию дороги, а рычаг управления устаревшей конструкции приводил к возникновению аварийных ситуаций. Результатом стала разборка единственного существующего прототипа на запчасти.

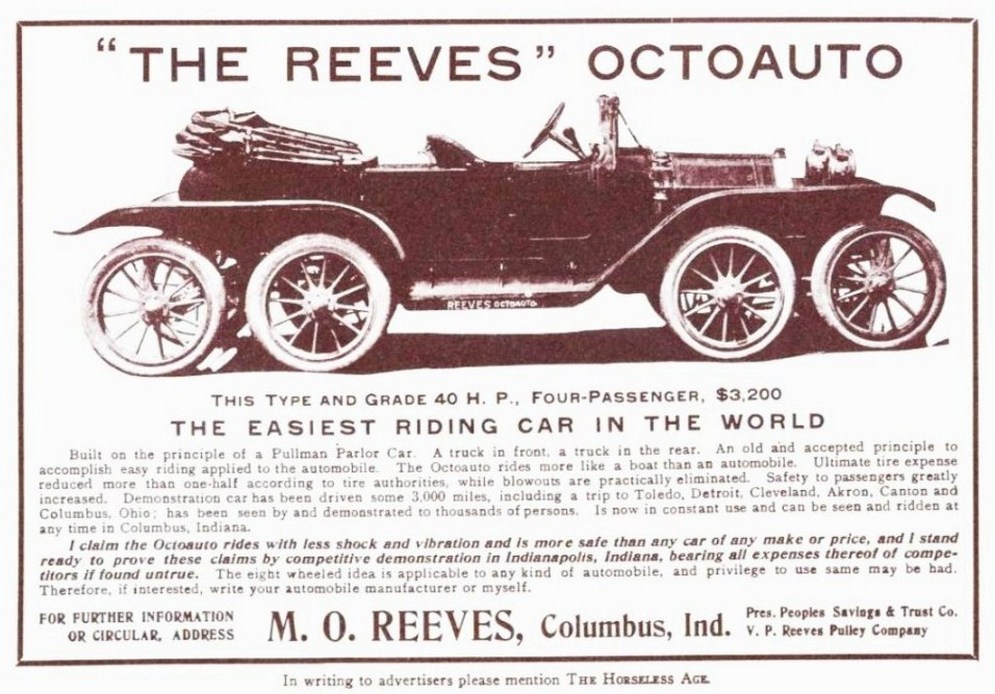

Reeves Octo-Auto. Через 8 лет после этого выяснилось, что это не является пределом, так как в 1911 году появилась машина с 8 колесами. Новая машина даже участвовала в гоночных заездах, и сумела получить определенную известность среди конструкторов и простых людей, несмотря на то, что громких побед добиться ей не удалось.

На этой модели история создания автомобилей с большим количеством колес была прервана на срок порядка шести лет.

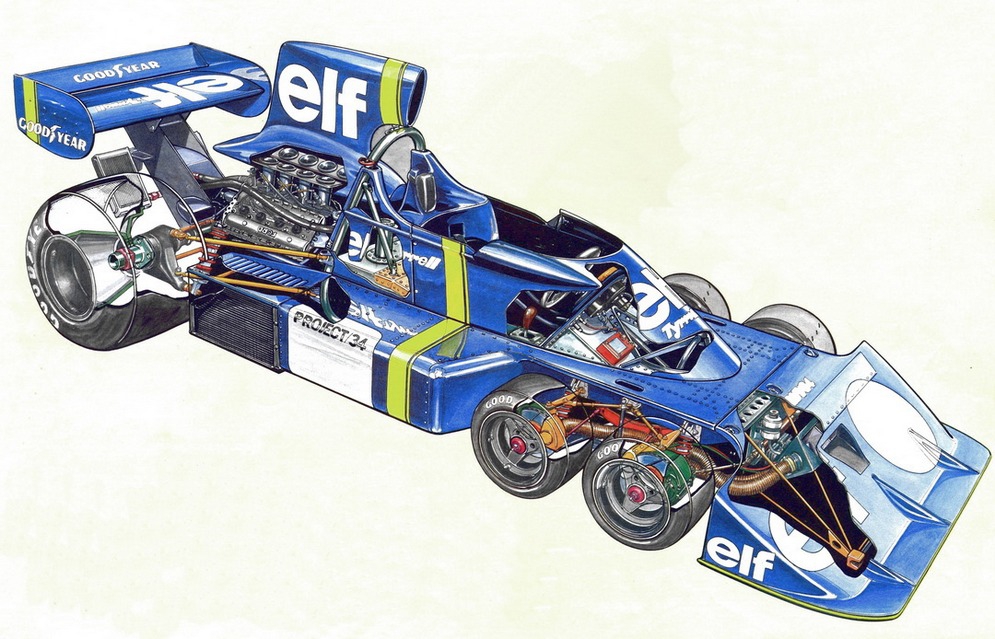

Tyrrell P34. После этого длительного перерыва, первой выпущенной машиной с большим количеством колес стала гоночная. Она сумела войти в историю, как дважды принимавшая участие в Формуле-1, а ее пилот Джоди Шектер сумел победить на нем в Гран-При Швеции, что так и осталось единственной победой.

С целью получения машиной лучшей аэродинамики, конструкторами было принято решение об уменьшении колес. Одновременно с этим, их количество было увеличено до шести, с целью наращивания площади пятна контакта. Благодаря этому, качество сцепления улучшилось на 40%. Но это достижение было перечеркнуто настолько серьезными проблемами, как перегрев тормозов и непредсказуемое поведение на трассе.

C6W. Решение о постройке суперкара было принято и в Италии. Своим появлением он обязан инженеру Ферруччио Ковини. Хотя история машины, получившей статус легендарной, едва не была прервана. Работы были начаты еще в 70-е годы прошлого века, но их пришлось приостановить на несколько десятков лет, причиной чему послужило отсутствие финансирования. Но эти проблемы все же удалось решить, и презентация шестиколесной машины произошла в 2004 году.

Модель является двухместным купе с двумя дверями спортивного стиля. Особенностью ее являются две пары передних колес. Отличием от других подобных автомобилей становится отправка в серию, хотя и небольшую (до 6-8 единиц в год), но пользующуюся спросом.

KAZ. Известной чертой изобретателей из Японии становится их новаторство, что делает совершенно не удивительным тот факт, что именно у них возникла идея разработки многоколесной машины на электротяге. Воплощением ее и стал KAZ. Машина удивила не только своими размерами, но и параметрами — при весе в три тонны она могла разгоняться до 311 км/ч. Мощность ее — 600 л.с., а запас хода — 300 км.

Итог. В истории многоколесных автомобилей насчитывается не такое большое количество, но каждый из них внес свой собственный вклад в развитие автомобилестроения.

Колесная формула автомобилей, автобусов, грузовиков

Колесная формула автомобиля содержит два показателя – общее число колес и количество ведущих. Значительно реже формулу могут дополнять наклонная черта или точка. Рассмотрим каждый вариант подробно с примерами.

Распространенная формула

Если говорить о колесной формуле легковых автомобилей, обычно это 4х2 или 4х4. Первое число обозначает общее количество колес, а второе говорит о количестве ведущих. Следовательно, 4х2 (четыре на два) – автомобиль имеет 4 колеса, 2 из них ведущие. У полноприводных оба числа будут одинаковыми (4х4, 8х8, 16х16).

В интернете можно встретить записи вида 2х4 (два на четыре), с формулировкой, что для переднего привода сначала указывают ведущие колеса. Чтобы проверить эту теорию, перед публикацией статьи мы посетили официальные сайты отечественных и зарубежных автопроизводителей. Подтверждений не нашлось, у всех в технических характеристиках первым идет количество колес.

Отсюда простой вывод: колесной формулы переднего привода нет, она одна для всех.

Формула с косой чертой

У грузовых автомобилей, после второго показателя (количества ведущих колес) может присутствовать еще один, отделенный от основной формулы косой чертой. Например, грузовик повышенной проходимости Урал-5323, имеет колесную формулу 8х8/4. Это значит все 8 колес ведущие, а цифра 4 говорит о том, что половина из них управляемые.

Важно помнить, что даже если на полуоси находится 2 колеса, в формуле они указываются как одно. Поэтому по первому показателю легко узнать количество осей транспортного средства:

- 8 – четырехосные;

- 6 – трехосные;

- 4 – двухосные.

Формула с точкой

Часто в формуле для грузовиков и автобусов встречается точка, после которой стоят цифры 1 или 2. По записи подобного вида можно определить ошиновку ведущего моста. Цифра 2 говорит о двухскатной ошиновке (2 колеса на полуось). Если стоит 1 – все мосты односкатные.

Название пошло от старого обозначения колес – скаты.

Специально для автобусов Икарус (в простонародье «гармошки»), в колесную формулу добавили четвертую цифру, также отделенную точкой. Она характеризует ошиновку прицепной части автобуса. Возможные вариации: 1 и 2.

Другая техника

Трактора

Формула для тракторов имеет свои особенности. Нередко встречаются варианты 4к2, 4к2а, 4к4б. Как и в случае с автомобилями, первая цифра указывает на количество колес, вторая на ведущие. Литера А после цифры сообщает о меньшем диаметре передней колесной пары, Б о равных диаметрах передних и задних колес.

Автогрейдеры

Автогрейдер – прицепная или самоходная машина, предназначенная для перемещения и разравнивания сыпучих материалов, снега. В колесной формуле для автогрейдеров указывается количество осей. Возьмем запись типа АхБхВ, где:

- А – число управляемых осей;

- Б – количество ведущих осей;

- В – общее количество.

Таким образом формула 1х2х2 читается как: полноприводный, двухосный грейдер с одной поворотной осью.

Таблицы

В таблицах вы найдете формулы самых распространенных транспортных средств. Два и более показателя через запятую, говорят о наличии у производителя различных модификаций.

«4 поворотных колеса»: история и развитие системы 4WS

Идея поворачивать с помощью все четырех колес, бродит в светлых умах инженеров еще начиная с 20-х годов прошлого века. Полноуправляемое шасси дает много преимуществ: автомобиль получается маневренным на низких скоростях и устойчивым на высоких. О трудностях и успехах в создании автомобилей с таким шасси я расскажу сегодня.

Первым автомобилем с поворотными задними колесами, принято считать американский грузовик Jeffery Quad, так же известный как Nash Quad . Созданный талантливым инженером Чарльзом Нэшем в 1913 году, он быстро завоевал популярность. Полноприводный, маневренный и с хорошей грузоподъемностью в 2 тонны, он как нельзя лучше подходил для службы в армии. Многие страны буквально выстраивались в очередь за этим грузовиком. Россия в 1915 году закупила около 30 автомобилей из которых в последствии были построены броневики.

В 1936 году Mercedes-Benz выпускает модель 170VL , в которой с помощью системы механических тяг, задние колеса могли поворачиваться уменьшая тем самым радиус поворота до 5 метров. Полноприводный 170VL, предназначался для нужд немецкой армии и был выпущен в количестве 500 штук.

Более современные механически-электронные системы начались разрабатываться только с 70-х, когда в 1973 году Министерство обороны США объявило о своем проекте ESV (Experimental Safety Vehicle), в рамках которого происходили поисковые работы на тему безопасного автомобиля будущего десятилетия. К программе подключились, множество автопроизводителей из 7 стран, в том числе и Япония.

Во время экспериментов, инженеры Honda определили, что выгоднее всего для обеспечения лучшей маневренности на малых скоростях поворачивать задние колеса в противоположную от передних сторону. А для большей устойчивости и безопасности на скоростях более 40 км/ч в ту же, что и передние. В 1981 году был создан первый прототип, который представлял собой две передние части Honda Accord соединенные в один автомобиль. Так была запатентована система управляемого шасси, которое получило название 4WS.

Впервые такая система, дебютировала 7 лет спустя, на Honda Prelude третьего поколения. Она была полностью механической. Оценив преимущества такого шасси, другие японские производители начинают также активно работать над аналогичными решениями. Так Mazda в 1990 году представляют свою модель MX-6 GT , в которой в отличие от Хонды задние колеса поворачивались с помощью гидравлики. Впоследствии многие японские производители стали предлагать в качестве опции полноуправлемое шасси и в 90-х годах казалось, что система 4WS пришла в серьез и надолго, но почему же ее не встретить на современных машинах?

А тут все довольно просто, несмотря на высокую надежность этих систем на японских машинах, потребители не желали переплачивать за 4WS и не видели большого преимущества в ней. И логику простых водителей можно понять, при движении на стандартных скоростях выгода от нее не так очевидна.

Но не стоит переживать, полноуправляемое шасси никуда не делось, а переместилось в более дорогой сегмент, где служит на благо управляемости таким спорткарам как Lamborghini Aventador и Porsche 911 GT3.

Друзья, если вам понравилась статья, ставьте лайк 👍 и подписывайтесь на канал, благодарю за поддержку)

Колеса от жадности. Зачем автомобилю больше четырех колёс?

Кто всё это затеял?

Там, где главенствующим является фактор проходимости, задавать вопрос «Зачем?» глупо: третья и даже четвертая оси на транспортном средстве — это дополнительное подспорье в преодолении бездорожья. Тут чем больше точек соприкосновения с поверхностью, тем лучше.

Многоколесных вездеходов пруд пруди (самый свежий и яркий пример — Mercedes-Benz G 63 AMG), и этот аспект мы оставим в стороне. Ведь офф-роудом тема трех и более осей не исчерпывается, зачастую «побольше колес от жадности» требуют разработчики машин, двигающихся по твердой поверхности. Изучаем самые яркие картинки многоколесного инженерного порно. Дань моде? Кич? Шизофрения? Или во всём этом есть здравый смысл?

Можно отыскать очень старые примеры того, о чем мы собираемся говорить, — на самом деле самый первый 6-wheeler создала американская фирма Pullman еще в 1903 году, а первый в истории автомобиль с восемью колесами назывался Reeves Octo-Auto, и его тоже построили американцы, в 1911-м. Истории свойственно повторяться — примитивные мультики, фотожанр «селфи» и домашних роботов тоже изобрели далеко не во втором десятилетии двадцать первого века. Но мы говорим о новейшей истории и о явлениях, становящихся обсуждаемыми и массовыми в наши дни. Так вот, новейшую историю многоколесников открыл именно он — гоночный «Тиррел».

Легендарный «Тиррел» Гарднера

Шестиколесный болид Tyrrell P34 гонялся в «Формуле-1» в 1976 и 1977 годах. Идея конструкторов была простой — уменьшить высоту передних колес, чтобы улучшить аэродинамику, и увеличить их количество, чтобы сохранить «суммарное» пятно контакта с поверхностью. На практике получилось даже круче: Дерек Гарднер, инженер команды Tyrrell, реализовал идею так, что площадь контакта передней части болида с дорогой увеличилась на 40% по сравнению с традиционной схемой, передние тормоза стали «цепче» на 25%, а главное — выигрыш по аэродинамике позволил нивелировать отставание в 50 л.с., которое было у мотора Cosworth перед Ferrari.

Маленькие передние колеса были почти полностью скрыты понтонами, но с места пилота можно было наблюдать за их поворотом через окна в облицовке кокпита. В 1976 году гонщики Джоди Шектер и Патрик Депайе финишировали первым и вторым на Гран-при Швеции, а по результатам сезона стали третьим и четвертым. Но в следующем сезоне Шектер из команды ушел, а результаты сменившего его Петерсона и оставшегося Депайе были скромнее, побед уже не было. Еще через год команду покинул Гарднер, получивший хорошее предложение от корпорации British Leyland.

С шестиколесниками, имевшими сложную кинематику «передка», проблемы с перегревом тормозов, непредсказуемое поведение при блокировке «первых передних» колес и нестандартные 10-дюймовые передние покрышки, производство которых нужно было «пробивать» у Goodyear, команда Tyrrell предпочла больше не возиться. В разные годы шестиколесники, с четырьмя колЕсами как спереди, так и сзади, строили команды Ferrari, Williams, McLaren и March, однако до участия в Гран-при эти прототипы не добирались. А потом FIA запретила использование болидов с количеством колес больше четырех. Но невероятный облик Tyrrell P34 так запал в душу автомобильным дизайнерам, что не отпускает до сих пор.

Пантера номер шесть

В 1977-м, на следующий год после ухода шестиколесного Tyrrell из «Больших призов», появился вдохновленный им дорожный суперкар Panther 6 от британской студии Panther Westwinds, коей руководил Роберт Джанкель. Автомобиль имел одну пару ведущих колес сзади, крутящий момент передавался от установленного над ними 8.2-литрового V8, позаимствованного у Cadillac Eldorado, через 3-ступенчатый «автомат». С помощью пары турбонагнетателей двигатель разогнали до 600 л.с. и 815 Нм, в результате чего это «нечто», как будто скатившееся в реальность прямо из сцены популярного в 1960-е фантастического сериала «Thunderbirds», могло ускоряться до скорости порядка 300 км/ч.

Главным в облике Panther 6 были, конечно же, передние колеса — две пары покрышек размерностью 205/40 R13 (сзади стояли полускрытые в колесных нишах 265/50 R16) производили просто неизгладимое впечатление. Комплектация предполагала два варианта исполнения верха — съемный жесткий или складной мягкий — а также полный электропакет, кондиционер, систему автоматического пожаротушения, телефон, телевизор. На первой выставке Джанкель собрал 15 заказов и казалось, что будущее уже наступило.

Но судьба Panther Westwinds стереотипна и повторяет истории многих небольших кузовных ателье — компания успела построить всего два экземпляра «Пантеры» (черный и белый) и столкнулась с непреодолимыми финансовыми проблемами. Однако обе созданные машины до сих пор на ходу, одна находится в частной коллекции на Среднем Западе, а другая — в Бирмингеме, Великобритания. Британская машина периодически участвует в выставках классических автомобилей как отличная иллюстрация к «будущему-которое-могло-бы-наступить».

Мистер «Держак» Ковини

Конечно, идею не могли не подхватить итальянцы — конченные гики автомобильного дизайна. Интересно, что инженер-энтузиаст Феруччио Ковини начинал как раз в те годы, когда появилась шестиколесная «Пантера» — частная автокомпания-ателье Covini Engineering была основана в 1978 году.

Одни говорят, что мыслью создать шестиколесный суперкар Ковини загорелся именно тогда, слишком уж велик был соблазн воплотить «гражданскую версию» формульного Tyrrell, а другие утверждают, что построить шестиколесник итальянец задумал даже раньше, в 1974-м.

Но как бы там ни было, долгие годы его компания выпускала весьма экстравагантные, но всё же более простые с технической точки зрения автомобили. И только в 2004-м Covini Engineering явила миру C6W — суперкар, который сейчас многие склонны считать прямым идеологическим наследником Tyrrell P34, несмотря на прогремевшую в семидесятые Panther 6. Ковини остался верен старой формуле, в угоду аэродинамике сделав передние колес меньше задних — 205/45 R15 спереди против 345/25 R20 сзади.

Машина была создана с прицелом на реального покупателя, и маркетинговая подача Ковини были весомой: шестиколесный суперкар лучше стоит на прямой, лучше входит в повороты, меньше аквапланирует, эффективнее тормозит, имеет продвинутую аэродинамику, более высокую пассивную безопасность при проколе колеса и фронтальном ударе, а также более комфортен.

C6W в своей окончательной конфигурации, представленной в 2005 году, имел расположенный в базе бензиновый V8 от Audi, выдающий 434 л.с. и 470 Нм, 6-ступенчатую «механику», независимую подвеску всех колес, стальную раму, кузовные панели из стекловолокна и карбона, два места в кокпите, съемный жесткий верх, подушки безопасности и кондиционер. Автомобиль весил 1 302 килограмма и мог разогнаться до 320 км/ч. При этом Ковини просил за свое детище всего 165 000 долларов, и на фоне цен соотечественников из Ferrari и Lamborghini это «сыграло». Было решено производить порядка 6-8 машин в год. Доподлинно не известно, удается ли продать именно столько экземпляров, но бизнес Ковини живет по сей день.

Развитием темы стал его автомобиль с индексом С3А — это, по сути, тот же C6W, с которого сняли 152 килограмма веса, и на него можно поставить опциональный V12 вместо V8. Машина разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды и имеет просто запредельный «держак» в поворотах. По слухам, сейчас неугомонный Ковини строит гоночный вариант этой машины с еще более легким кузовом, закрытым одноместным кокпитом и центральным расположением руля.

Почтовый экспресс

А теперь давайте сделаем небольшой шаг в сторону. Если смотреть на карту мира, шаг вроде небольшой, из Италии во Францию. Но всё же это шаг значительный, ведь мы взглянем на другую ветвь развития многоколесного транспорта — на автомобиль, у которого спаренные оси расположены не спереди, а сзади. Мы уже упоминали о вездеходах, и среди них такая схема весьма распространена, но в их стан затесался один совершенно дорожный автомобиль. Стандартный Citroën CX, из которого в итоге получился этот шестиколесник, сам по себе автомобиль уникальный — запущенный в 1974 году, он имел уникальную гидропневматическую подвеску, продвинутую аэродинамику и интерьер, полный новаторских решений — чего стоит только односпицевый руль, ставший «фамильной» чертой.

А в 1975 году некто Пьер Тисье создает Citroën CX Break Loadrunner, кузов которого был удлинен, а под «корму» «подкатили» еще одну ось. Собственно, шести- и восьмиколесной модификациями Citroën мсье Тисье и его фирма Application des Procédés Tissier к тому моменту занимались уже около двух лет (заметьте, без всякой оглядки на какие-то там «Тирреллы»), но именно модель CX позволила развернуться как следует. Привод машины остался передним, поперечно расположенный 2.5-литровый бензиновый двигатель (впрочем, были и турбодизельные варианты) выдавал 120 л.с. и ускорял длиннющий «экспресс» до 100 км/ч за 14 секунд, а максималка составляла 180 км/ч. Совсем не суперкар, но прелесть «Лоудраннера» была в другом: обладая комфортом и скоростью представительского авто, он мог брать на борт сумасшедшие объемы груза.

Шестиколесным Citroën CX от Тисье не было равных в перевозке газет и медикаментов на большие расстояния за максимально сжатые сроки, а также их использовали как автомобили «Скорой помощи» и такси. Основную часть таких машин построила небольшая компания, которой руководил Тисье, есть также упоминания о экземплярах 1990-1991 годов от совсем уж маленькой немецкой фирмешки Fahrzeugbau Wulsten. Шестиколесными «Ситроенами» компания Тисье продолжала заниматься до 2007 года, но в 2010 ее основатель покинул этот мир. К настоящему моменту оставшихся на ходу экземпляров Citroën CX Break Loadrunner в мире осталось не так уж много, но удивительное дело — один такой даже есть в России.

«Электричка» Симидзу

Япония всегда была страной, где шли своим путем. Вот и профессор Хироси Симидзу, относящийся к тому же поколению сумасшедших инженеров, что и Гарднер, Джанкель и Ковини, и построивший свое первое изобретение в те же годы, что и коллеги (в 1978-м), извлек из многоколесности немного другие преимущества. Дело в том, что Симидзу создавал электромобили. Причем не обычные, а из разряда рекордсменов. В 1991 он построил IZA, который поставил два рекорда скорости, разогнавшись до 176 км/ч, а в 2001-м соорудил семиметрового 8-колесного монстра KAZ, достигнувшего небывалых для электротранспорта 311 км/ч.

KAZ имел 8 колес не из-за причуд дизайнера. В каждом колесе помещался собственный электромотор — идея так называемого мотор-колеса, как и многоколесность, мягко говоря, не нова и едва ли может служить для электромобиля панацеей, но полученная на KAZ суммарная отдача в 600 л.с. и нереальная тяга в режиме «8х8» перекрывала минусы от усложнения и утяжеления конструкции. К слову, KAZ весил 2 980 килограмм, но где вы видели легкие электромобили, особенно имеющие 7 метров длины? К тому же Симидзу использовал прогрессивную архитектуру платформы — по принципу скейтборда (одним из первых прототипов, сделанных в этой концепции, был AUTOnomy от GM), когда все системы электромобиля скомпонованы в единой приземистой «тележке», а кузов просто «надевается» на нее сверху.

Поворотными были колеса первой и второй передних осей, хотя оси и были довольно сильно разнесены. Симидзу сознавал, что мотор-колесо, имеющее большую неподрессоренную массу, идет вразрез с тенденциями автопрома, но заявлял, что проведенные исследования не выявили никаких особых проблем. KAZ имел низкий центр тяжести, был очень быстрым и маневренным, мог брать на борт 8 человек и проезжать на одной зарядке литий-ионных аккумуляторов до 300 километров. Для того времени это было очень круто, так что неудивительно, что через три года последовало продолжение.

Короткое замыкание

Eliica (Electric Lithium-Ion Car) был восьмым электромобилем, который построил Симидзу. Эта машина была короче предшественницы почти на два метра, вмещала только пятерых, весила на 600 килограмм меньше, ускорялась до «сотни» за 4,1 секунды и с первого тестового заезда в 2004 году смогла перебить рекорд KAZ, разогнавшись до 315 км/ч. Суммарную отдачу мотор-колес немного подняли — до 640 л.с., немного выросла и дальность хода — до 320 километров. Этот электромобиль, в создание которого было вложено порядка 4,7 миллиона долларов, должен был бросить вызов «динозаврам» — в том же 2004 году «Элиику» собирались разогнать до 400 км/ч, побив рекорд автомобиля с бензиновым ДВС. Но разогнали только до 370 — сокрушить классические автомобили не удалось.

Может быть, это обстоятельство отчасти способствовало тому, что «гражданская» модификация электромобиля Eliica так и не попала в производство. Наверное, были и другие причины. Как бы там ни было, а на протяжении 2005-2006 годов «Элиику» показывали на выставках, на ней катали высоких чиновников и королевских особ. А потом след ее потерялся. В конце концов, при участии Симидзу был запущен проект SIM-Drive, который предполагает создание электромобиля, использующего базисные решения Eliica, но более привычного с виду — четырехколесного.

История не слишком любит изобретателей-одиночек, часто отводя им роль творцов того самого «будущего-которое-могло-бы-наступить», но восьмиколесные электромобили всё же принесли определенную пользу инженеру Симидзу — обеспечили ему мощный пиар и выход на крупных производителей: в качестве спонсоров и партнеров к проекту удалось подтянуть Mitsubishi, Isuzu, Pioneer и еще нескольких японских гигантов по разработке и производству электроники и механики. Симидзу по-прежнему хочет запустить свое изобретение, теперь уже четырехколесное, в массы, ожидает снижения цен на аккумуляторы и беспокоится, что без господдержки Япония может проиграть рынок электромобилей Китаю и Южной Корее. Впрочем, запланированный в 2013 году запуск электромобиля SIM в производство был в очередной раз перенесен. А по улицам уже колесят электрические Mitsubishi, Nissan, BMW, Tesla.

Вопрос открыт

Тема многоколесных автомобилей столь многогранна, что попытаться вместить ее в один материал — это значит сильно утомить читателя :). Поэтому мы намеренно обошли в нашем разговоре всякую «голивудчину» (все автомобили в нашем рассказе были придуманы для реальности, а не для кино), а также изначально исключили из обзора целую «эволюционную ветвь» — многоколесные вездеходы, и теперь совершенно очевидно, что должны к этому вернуться. Ведь помимо упомянутого Mercedes-Benz G 63 AMG, в последние годы было построено несколько ярких «проходимцев»: Citroen Cruise Crosser (2007), Hummer H2 The Ultimate Six (2010), Volvo XC60 Dalbo Edition (2012), Dacia Dustruck (2014), Toyota Hilux AT38 6×6 (2014).

Всё это внедорожники, но очень разные — «Хаммер», к примеру, сильно «портит малину», потому что американцы решили сделать типичный кич-мобиль, отказавшись от привода 6х6, а «Хайлюкс» от исландской Arctic Tracks, напротив, использует возможности каждого из шести колес на 200%. Однако об этом — в следующий раз, следите за публикациями! Тем более что наверняка не далек тот день, когда очередная компания инженеров-фриков предложит покупателям «многоножку», имеющую шесть, восемь, а может быть и десять колес. И теперь мы знаем: в «лишних» колесах порою действительно есть смысл.

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

С огромным интересом прочитал статью. Жду вторую часть!

Во второй части хотелось бы еще побольше узнать о покупке таких автомобилей (ведь есть автомобили стоимость которых даже ниже чем Nissan GTR! А отдача очень близка!), стоимости и времени ожидания после покупки.