Зачем мы массово пересели с заднего привода на передний и почему в будущем все будет совсем по-другому?

Фото автора и из открытых источников

Фото автора и из открытых источников

Классическая, переднеприводная, заднемоторная, среднемоторная… Почему применяются столь разные компоновки, почему только некоторые из них стали массовыми и что изменится с переходом на электротягу?

На заре автомобильной истории компоновочные решения были самыми разными, тот же двигатель часто располагался не только в передней части автомобиля, но и по центру, и сзади. Что, впрочем, неудивительно: конструкторы находились в творческом поиске, причем касалось это не только взаимного расположения агрегатов, но и их конструкции.

Достаточно вспомнить, что наравне с поршневыми моторами активно применялись и паровые двигатели, и электрические. Это также рождало самые разнообразные схемы их размещения и реализации привода (до появления карданного вала — ременная и цепная передачи). Тем не менее уже к 20-м годам ХХ века типовым решением стала схема, получившая название…

Классическая компоновка

Двигатель с коробкой передач расположен спереди, а привод посредством карданного вала осуществляется на задние колеса. С технологической точки зрения это едва ли не самое простое решение, посему на протяжении десятков лет его массово применяли практически все производители во всех классах легковых автомобилей, начиная с малолитражек и заканчивая представительскими лимузинами.

Лишь с 1970-х начался массовый переход на передний привод, да и то сначала лишь для компактных моделей. Более крупные автомобили среднего и бизнес-класса стали переводить на него ближе к 1990-м, но ряд производителей (например, BMW и Mercedes) остался верен классической компоновке.

Причины массового ухода от «классики» и сохранения ей верности отдельными марками кроются в плюсах и минусах этой компоновочной схемы. Коробка передач состыкована с продольно расположенным мотором и во многих моделях уже находится на уровне салона, что уменьшает его внутреннее пространство. Наличие карданного вала означает высокий трансмиссионный тоннель, что также сказывается на внутреннем пространстве. Добавим к этому дополнительную массу, избыточную поворачиваемость и худшую проходимость в зимних условиях.

Для массовых моделей этих минусов более чем достаточно, чтобы перевести их на более «компактный», «легкий» и «дешевый» передний привод. А вот для крупных автомобилей, к тому же премиальных марок, многие из этих недостатков вовсе не критичны, зато классическая компоновка обеспечивает оптимальную развесовку по осям — получить идеальные 50:50 проще, чем с передним приводом. Ну а с развитием современных систем активной безопасности добиться «послушности» заднего привода и улучшить проходимость за счет электронных имитаций межколесной блокировки не проблема.

Разумеется, не забудем сказать пару слов про схему Transaxle со сдвинутой к задней оси коробкой передач, совмещенной с главной передачей. Опять же все ради лучшей развесовки. Такая компоновка была применена, например, на довоенной Skoda Popular (на фото), а в 1980-х ее использовали и на Alfa Romeo 75.

Несмотря на свои преимущества, есть у Transaxle и недостатки. Во-первых, коробку как-то надо «подружить» с кузовом, чтобы не пострадала практичность. Во-вторых, при такой схеме карданный вал вращается со скоростью коленвала двигателя, что означает повышенные требования к подшипникам и увеличивает стоимость всего узла. В-третьих, усложняется конструкция механизма переключения передач, а ведь у «классических» машин рычаг КП обычно «растет» прямо из коробки.

Переднеприводная компоновка

Двигатель размещен в моторном отсеке продольно или поперечно, скомпонован с коробкой передач и главной передачей — и все! Не нужен карданный вал, нет и отдельно вынесенного редуктора, а это экономия на размерах и массе автомобиля при минимальном влиянии на пространство салона. Добавим хорошую проходимость за счет постоянно нагруженных ведущих колес и высокую курсовую устойчивость (правда, только под «тягой»). Плюс экономия на задней подвеске — на переднем приводе отлично становится примитивная «балка», тогда как автомобили с приводом на задние колеса требуют более сложных схем.

Преимуществ у этой схемы действительно много — почему же она стала применяться массово так поздно, лишь во второй половине ХХ века? Главная причина чисто технологическая. Долгое время не было достаточно дешевого и долговечного решения для передачи тяги к передним колесам, и лишь с появлением отвечающих этим требованиям ШРУСов мировой автопром начал массовый переход на данную компоновочную схему.

Но даже на современных автомобилях принципиальные недостатки и особенности переднего привода никуда не исчезли. К ним можно отнести прежде всего неравномерную нагрузку по осям (обычно она составляет от 60:40 до 65:35 в пользу передней), разгрузку передних колес при интенсивном разгоне, а также действие паразитных сил в этой же ситуации, что приводит к боковому уводу, «рысканью». Также ШРУСы ограничивают выворот колес, что на некоторых моделях приводит к увеличенному радиусу разворота. Тем не менее основные преимущества (меньшая стоимость, масса и габариты) обеспечивают данному типу компоновки лидерство в массовом секторе. Но тем интереснее для «петролхэдов» возможные альтернативы.

Заднемоторная компоновка

Это сейчас такая схема применяется разве что на суперкарах. Но можно ведь вспомнить еще и Smart, и делящий с ним платформу «третий» Twingo, которые напоминают нам о том, что раньше эта компоновка считалась вполне пригодной для массовых моделей — достаточно назвать Volkswagen Beetle, Fiat 500 и даже наш «запорожец».

Как и в случае с передним приводом, здесь обходится без лишних деталей в виде карданного вала и вынесенного отдельно редуктора, что позволяет экономить на размерах и массе автомобиля. Плюс это достаточно недорогое и простое решение, так что неудивительно, что часто оно применялось как раз на маленьких дешевых машинках.

Тем не менее для малолитражек более актуальным оказался передний привод, предпочтительный с точки зрения технологий (не надо «заморачиваться» по поводу управления отнесенной назад коробкой, мудрить с системами охлаждения и климат-контроля), практичности (с расположенным сзади мотором размеры и функциональность багажного отделения падают), наконец, безопасности.

Ведь у заднемоторных машин характер «капризный». В первую очередь из-за характерной развесовки, где большая часть массы приходится на заднюю ось, а передние колеса оказываются недогруженными. И на скользких покрытиях это оборачивается проблемой недостаточной поворачиваемости и даже тормозных качеств. Но здесь мы повторимся: современные системы активной безопасности частично решают эту проблему.

Стоп, а как же Porsche 911? Там тоже проблемы с управляемостью и торможением? Эти вопросы решаются за счет различных технических решений (шин, аэродинамики, компоновки узлов), применение которых оправдано на дорогой эксклюзивной технике, но для массового использования на дешевых машинах просто нецелесообразно.

Центральномоторная компоновка

Расположенный сзади мотор хорош тем, что он загружает ведущие колеса, что позволяет реализовать максимум тяги при разгоне, а попутно наделяет автомобиль потрясающей проходимостью. Но если двигатель вывешен за задней осью, он мало того что ухудшает развесовку, так еще и сам работает как маятник — характер у такого автомобиля очень сложный, что особенно опасно на больших скоростях.

Другое дело, если двигатель установлен перед задней осью, что позволяет достичь идеальной развесовки, что важно для спортивных автомобилей. Но здесь и главная цель — эффективность, а не практичность, поэтому среднемоторная компоновка — удел спорткаров, но точно не обычных машин. Ведь даже машинки вроде Renault 5Turbo или Clio V6 превращались из семейных хэтчбеков в гоночные болиды, которые — исключительно для пилотов, а не для пассажиров и их багажа.

Впрочем, из любого правила есть исключения. Достаточно вспомнить минивэн Toyota Previa первого поколения, у которого двигатель был расположен практически по центру, но это не помешало обеспечить достаточно вместительный салон. Однако обслуживание и ремонт такого автомобиля были куда сложнее, чем при традиционной компоновке.

А как же полный привод?

Собственно говоря, он применим для любой компоновочной «моторной» схемы, что и подтверждают многочисленные примеры (даже у схемы Transaxle есть полноприводное воплощение в лице Nissan GT-R). «Все ведущие» нивелируют некоторые принципиальные недостатки — и, например, с проходимостью, курсовой устойчивостью и достижением более сбалансированной развесовки вопросов становится куда меньше. Но появляются другие.

Скажем, если мы берем переднеприводный автомобиль и делаем из него полноприводный, то практически лишаем его многих преимуществ — он теперь не такой уж легкий и дешевый, у него есть карданный вал (и трансмиссионный тоннель в салоне). Если же «подключаем» переднюю ось на заднеприводном автомобиле, то лишаемся «чистоты» на руле и «перчинки» в ездовом характере.

Впрочем, современные автомобили, как правило, лишены лишнего «железа» (тех же механических дифференциалов и блокировок), полный привод нынче автоматически подключаемый, да еще и контролируемый многочисленными электронными системами. Все это отчасти нивелирует вопросы компоновки — нынче важнее собственно качество настройки этих систем.

«Электрички» все изменят

Традиционные компоновочные схемы применимы для автомобилей с ДВС, с оговорками — даже для гибридов.

Но если говорим про чистые электромобили, то там другие вопросы. Во-первых, мы отчасти видим повторение истории. Компактные и недорогие модели имеют, условно говоря, средне- или заднемоторную компоновку: один-единственный двигатель расположен у (или на) задней оси, а привод — на задние колеса. И в этом отношении Volkswagen ID3 отчасти перенял гены «деда» Beetle.

Более дорогие и мощные модели имеют два мотора, по одному на каждую ось. А есть еще различные концептуальные разработки, где имеется три, а то и четыре двигателя. Не будем забывать и про эксперименты с мотор-колесами…

Впрочем, куда важнее не число и расположение моторов (хотя это позволяет отказаться от полноприводных трансмиссий в их привычном понимании и обеспечивать управление тягой в очень широких диапазонах). Куда более принципиально, что сами электродвигатели намного компактнее и легче традиционных ДВС, что позволяет реализовывать самые смелые компоновочные решения.

Ну а главное — даже их суммарная масса ничто в сравнении с весом тяговой батареи. Именно она, а точнее — ее расположение в итоге задает развесовку и центр масс. А здесь все просто: тяжелая «плита» размещается у днища, так что с точки зрения поведения на дороге практически все электрокары близки как раз к среднемоторным автомобилям с традиционным ДВС.

Определились с компоновкой? Теперь найдите свой вариант в базе объявлений Автобизнеса

Общая компоновка микроавтомобиля

Перед тем как построить микроавтомобиль, вначале, конечно, нужно продувать его общую компоновку.

Рассматривая конструкции созданных ранее автомобилей, нетрудно выбрать понравившуюся модель и изготовить ее копию. Но все же интересней сделать автомобиль своей собственной конструкции, используя все лучшее, что было в ранее построенных машинах. Важным является вопрос правильного размещения отобранных узлов и агрегатов. Нужно так скомпоновать автомобиль, чтобы:

1. Конструкция соответствовала техническим условиям.

2. Автомобиль имел наименьшие габариты и вес.

3. При движении автомобиль был устойчивым и маневренным.

4. Конструкция кузова и размещение агрегатов обеспечивали необходимую комфортабельность как для водителя, так и для пассажиров.

5. Автомобиль обладал высокими динамическими качествами.

6. Эксплуатация автомобиля была экономичной.

7. Обеспечить бесшумность работы агрегатов и автомобиля в целом.

Приступая к разработке конструкции, следует решить, сколько должно быть мест в автомобиле. Самодельные автомобили подразделяются на одноместные, двухместные и четырехместные. Если намечается в кузове, помимо взрослых, разместить и детей, то отдельно указываются места для детей. В Технических характеристиках в графе «количество мест» обозначается 2-2.

Перед разработкой или подбором отдельных узлов и агрегатов необходимо выбрать желаемую компоновку. Для самодельных автомобилей приемлемы следующие компоновочные схемы:

1. Автомобиль с двумя управляемыми передними колесами и одним задним ведущим колесом. Двигатель расположен сзади у ведущего колеса. Такие автомобили относят к мотоколяскам.

2. Четырехколесный автомобиль с передним расположением двигателя и карданной передачей на задние колеса. В отдельных случаях карданная передача может быть заменена цепной.

3. Четырехколесный автомобиль с задним расположением двигателя и приводом на одно или оба задних колеса.

4. Четырехколесный автомобиль с двигателем, расположенным посредине базы автомобиля, обычно под полом, и с приводом на одно или оба задних колеса.

Компоновочная схема с передним расположением двигателя и с приводом на задние колеса в самодеятельном автостроении редко применяется на практике, так как требует устройства карданной или цепной передачи под полом кузова. А это не позволяет удобно разместить в кузове четырех пассажиров, не увеличивая высоты салона.

Расположение двигателя перед пассажирским салоном увеличивает длину автомобиля, что также нежелательно для микроавтомобилей, хотя такое размещение удобно для устройства охлаждения двигателя, Повышение же высоты автомобиля отрицательно сказывается на его устойчивости при движении.

Схема с расположением двигателя спереди и приводом на передние колеса начинает все шире применяться при создании микролитражных автомобилей, выпускаемых промышленностью. Но в конструкциях самодельных микроавтомобилей она используется редко. Конечно, схема имеет некоторые преимущества: устойчивость автомобиля при поворотах, возможность расширить кабину для размещения пассажиров без значительного увеличения общих габаритов автомобиля. Но в таких автомобилях необходимы дополнительные довольно сложные узлы карданного привода на передние полуоси, что значительно усложняет конструкцию передней подвески и рулевого управления, изготовить которую вне заводских условий почти невозможно. Недостатком данной схемы является также уменьшение сцепного веса автомобиля на ведущей оси при движении на подъемах и скользких дорогах.

Наибольшее распространение в самодельных микроавтомобилях получила компоновочная схема с задним расположением двигателя и приводом на задние колеса. Она позволяет сохранить основные преимущества автомобилей с передними ведущими колесами и дает возможность лучше распределить нагрузку между осями и сократить длину автомобиля за счет перемещения вперед сиденья водителя.

К недостаткам этой схемы следует отнести: усложнение системы управления двигателем из-за применения сцепления и коробки передач, повышение нагрузки на заднюю ось, сложность устройства системы охлаждения.

Повышенная нагрузка на заднюю ось не только перегружает шины задних колес, но может привести к уменьшению устойчивости автомобиля на поворотах. Недостаток этот все же можно уменьшить путем рационального размещения бензинового бака, запасного колеса и места для багажа. В отдельных случаях удается добиться распределения нагрузки между передней и задней осями до пределов: 44% веса всего автомобиля на переднюю ось и 56% на заднюю ось. Если довести это соотношение до 46 и 54%, то это уже неплохо.

Вариант расположения двигателя посреди базы автомобиля позволяет добиться наилучшего распределения веса по осям, однако затрудняет доступ к двигателю и устройство его охлаждения. Повышается высота пола в пассажирском помещении, усложняется шумоизоляция.

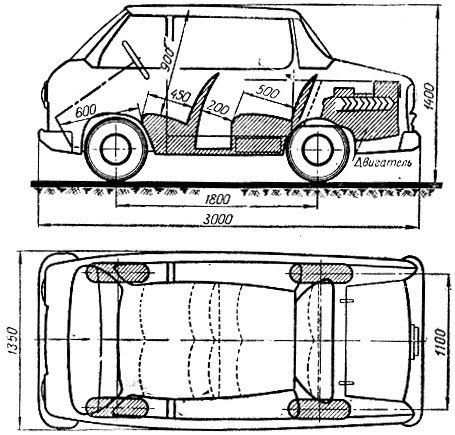

На рис. 13, 14, 15, 16, 17, 18 приведены компоновочные схемы, которые можно использовать при создании микролитражного автомобиля. На них указаны основные габариты автомобиля: его база, колеи, расстояние между сиденьями, расположение силового агрегата и рулевого управления. Схемы составлены на примере уже существующих конструкций. В приложении 3 дана краткая техническая характеристика существующих серийных и самодельных моделей микролитражных автомобилей, на основе которой можно разрабатывать компоновочные схемы.

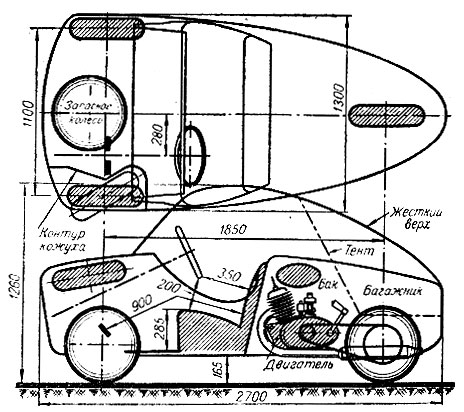

На рис. 13 и 14 изображены компоновочные схемы трехколесного и четырехколесного микроавтомобилей с уменьшенной колеей задних колес, разработанные инженером Ю. А. Долматовским. Конструкции имеют заднее расположение двигателя и привод на задние колёса. Отсутствует дифференциал, хотя во второй схеме (рис. 14) привод осуществлен на два колеса. Дифференциал необходим для того, чтобы при повороте автомобиля, когда наружное колесо проходит большее расстояние, чем внутреннее, по отношению к центру поворота, колеса могли бы вращаться с разной скоростью. Это позволяет избежать проскальзывания колес и тем самым уменьшает износ шин. При небольшой колее задних колес разница в расстояниях, проходимых каждым колесом на закруглениях дороги, незначительная. Поэтому, чтобы упростить привод на колеса, дифференциал не ставится.

Рис. 13. Компоновочная схема трехколесного микроавтомобиля

Рис. 14. Компоновочная схема четырехколесного микроавтомобиля с задними ведущими колесами

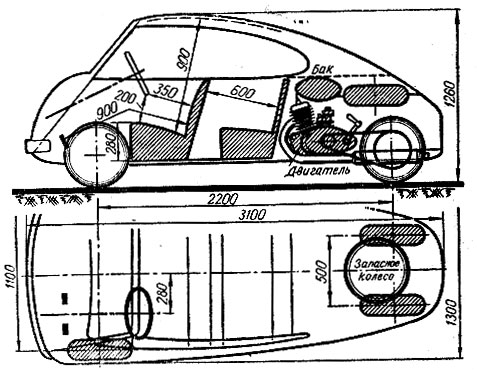

Компоновочная схема четырехместного автомобиля, показанная на рис. 15, дает общие контуры такого автомобиля и его основные размеры. Двигатель, использованный от мотоцикла, расположен сзади и приводит во вращение задние колеса. Кузов можно сделать двухдверным или четырехдверным.

Рис. 15. Компоновочная схема четырехколесного четырехместного автомобиля с задним расположением двигателя

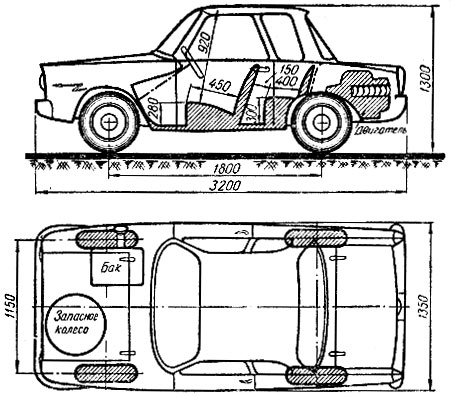

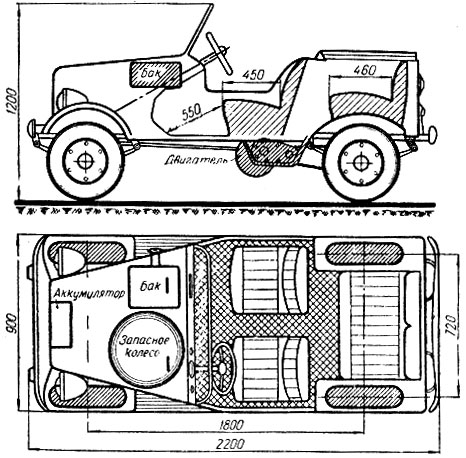

Компоновочная схема двухместного спортивного автомобиля, приведенная на рис. 16, построена на основе схемы микроавтомобиля, созданного в Харьковском автодорожном институте. Кузов автомобиля бездверный и открытый, поэтому борта его находятся невысоко над землей. Однако переднее расположение двигателя вызывает необходимость прокладывать туннель для карданного вала посреди пола кузова.

Рис. 16. Компоновочная схема двухместного спортивного автомобиля

Для того чтобы уменьшить длину микроавтомобиля, часто применяют так называемую «компоновку с кузовом вагонного типа» (рис. 17), отличающуюся от других компоновок тем, что передняя часть кузова не имеет внизу выступающего капота, Что позволяет сделать более просторным пассажирское помещение и упростить изготовление кузова.

Рис. 17. Компоновочная схема микроавтомобиля с кузовом вагонного типа

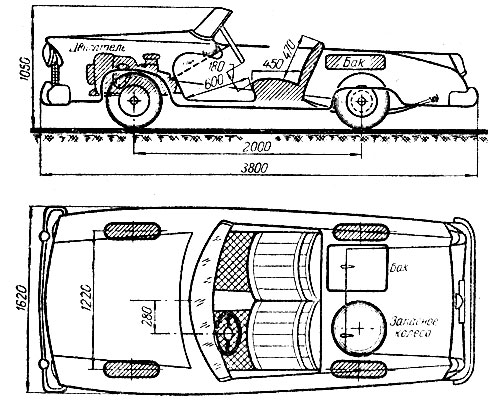

На рис. 18 вы видите компоновочную схему, составленную на основе автомобиля «Юный сибиряк». В ней силовой агрегат расположен посредине базы автомобиля. Форма автомобиля менее современная, но проста в изготовлении и вполне приемлема для тихоходных машин.

Рис. 18. Компоновочная схема четырехместного микроавтомобиля с мягким откидным верхом и с расположением силового агрегата посреди базы

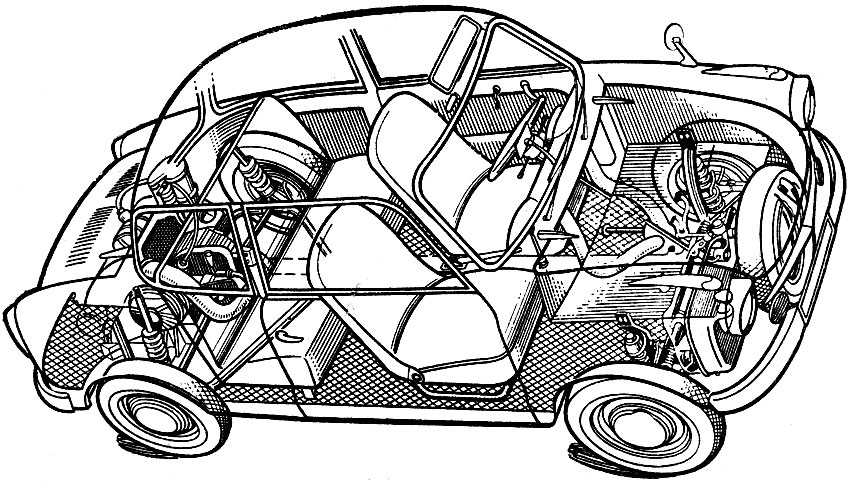

На рис. 19 изображена компоновка микролитражного автомобиля «НСУ-Принц» с задним расположением двигателя и приводом на задние колеса. Наглядно показано расположение основных агрегатов и узлов. Топливный бак и запасное колесо находятся в передней части кузова под крышкой багажника, что позволяет расширить пассажирское помещение и удачно распределить вес по осям.

Рис. 19. Компоновка микролитражного автомобиля ‘НСУ-Принц’

Ну, а как подойти к созданию собственной компоновки автомобиля? Установив количество мест для пассажиров и определив примерно конструкцию автомобиля, следует по существующим моделям ориентировочно определить вес будущего автомобиля, а затем подобрать силовой агрегат и колеса (размер шин). Из плотной бумаги вырезают контуры этих агрегатов в масштабе 1:5. Можно ограничиться только боковой проекцией, но еще лучше иметь и вид сверху, чтобы расположить агрегаты в плане. Такие проекции необходимо заготовить для сидений водителя и пассажиров, для силового агрегата, топливного бака, колес (включая и запасное), аккумулятора, рулевого колеса с рулевой колонкой.

Затем из боковых проекций агрегатов можно компоновать боковую часть автомобиля, изображая ее также на листе бумаги в масштабе 1:5. Конечно, не удастся сразу наиболее удачно разместить все агрегаты и скомпоновать окончательно боковую часть автомобиля. Но отчаиваться не надо, после нескольких попыток можно получить вполне удовлетворительные результаты.

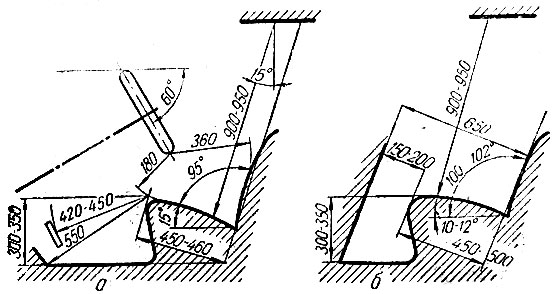

На рис. 20 для сиденья водителя и пассажиров даны размеры, которых следует придерживаться при компоновке. Заднее сиденье при необходимости можно уменьшить до размеров переднего и даже больше (если оно предназначено для детей).

Рис. 20. Рекомендуемые размеры сидений для микролитражных автомобилей: а — передних; б — задних

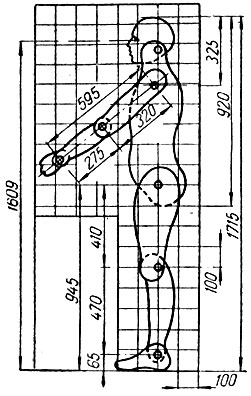

Для проверки удобства посадки водителя и пассажира и правильности выбора размеров сиденья рекомендуется пользоваться подвижной фигурой человека, сделанной из картона (рис. 21). Размеры даны для человека среднего роста. Отдельные элементы фигуры соединены на шарнирах, чтобы можно было придать шаблону различные положения. Ширину человека в плечах с учетом одежды принимают равной 500 мм, а ширину тела в тазовой области — 400 мм.

Рис. 21. Размеры для построения макета фигуры человека

При компоновке необходимо обеспечить наиболее рациональное распределение веса по осям, для чего при заднем расположении двигателя следует размещать ось передних колес ближе к сиденью водителя, а запасное колесо, топливный бак, аккумулятор — в передней части.

После размещения основных агрегатов можно ориентировочно определить распределение веса по осям автомобиля с нагрузкой и без нее. Средний вес взрослого человека считается равным 75 кг, а ребенка — 37,5 кг. Центр тяжести пассажира должен быть на расстоянии 200 мм от нижней точки спинки сиденья.

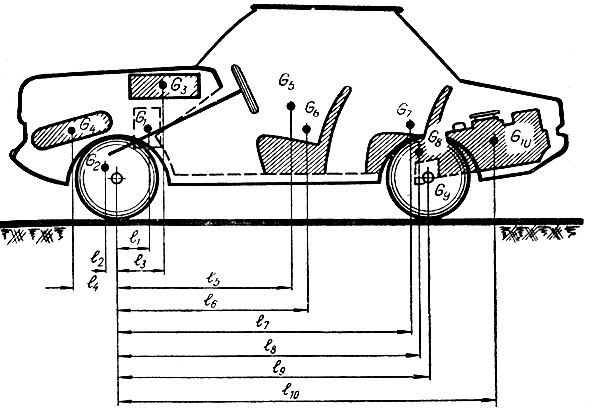

Определить часть общего веса автомобиля, приходящегося на каждую ось, можно, используя уравнение моментов, представляющее собой сумму произведений весов отдельных агрегатов на расстояние по горизонтали от вертикальных линий, проходящих через центр тяжести агрегатов до центра оси. Если определяется вес, приходящийся на переднюю ось, то за центр приложения моментов принимается точка на линии, проходящей вертикально через заднюю ось. При определении веса, приходящегося на переднюю ось, за центр уравнения моментов принимается задняя ось.

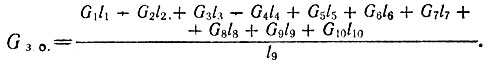

Чтобы правильно произвести компоновку, ее следует выполнять на миллиметровой бумаге или на бумаге, расчерченной в клеточку. А для каждого агрегата нужно изготовить масштабные шаблоны, обозначив на них вес. На рис. 22 показана схема определения веса, приходящегося на заднюю ось. Разместив агрегаты на компоновочной схеме и зная положение центра тяжести, можно вначале, исключив переднюю ось, определить вес, приходящийся на заднюю ось, по следующему уравнению:

Рис. 22. Определение веса, приходящегося на заднюю ось автомобиля: G1 — вес аккумулятора; G2 — вес передней подвески; G3 — вес бензобака; G4 — вес запасного колеса; G5 — вес кузова в сборе; G6 — вес водителя и пассажира; G7 — вес двух пассажиров; G8 — вес задней подвески в сборе; G9 — вес задних колес; G10 — вес силового агрегата; l1, l2, l3. l10 — расстояние от соответствующих агрегатов до передней оси

В числителе уравнения указана алгебраическая сумма произведений весов каждого отдельного агрегата на расстояние от передней оси до центра тяжести этого узла, а в знаменателе — база автомобиля, т. е. расстояние между осями. При расчете необходимо обращать внимание на знаки в уравнении. Справа от оси, по отношению к которой рассматривается момент, произведение силы на плечо принимается со знаком плюс, а слева — со знаком минус. Все это верно, когда уравнение моментов приравнивается к нулю. Если в результате расчета полученное значение окажется со знаком минус, нужно поменять знаки перед произведениями.

В случае если агрегаты еще не подобраны и вес их неизвестен, следует принимать ориентировочный вес, исходя из сухого веса автомобиля.

Например, какое соотношение весов отдельных агрегатов можно принять при создании автомобилей с сухим весом 400-650 кг. Силовой агрегат, в который входят Двигатель со сцеплением, оборудованием, коробкой передач, главной передачей и полуосями (что характерно для автомобилей с задним расположением двигателя), составляет 18-20% от веса автомобиля; вес одного двигателя без электрооборудования — 9÷12%; бензинового бака без бензина — 0,8÷2%; глушителя — 0,6ч÷1,5%; передней подвески в сборе — 6-8%; задней подвески в сборе — 5,5÷5-7,5%; рулевого управления — 2÷1,5%; электрооборудования с аккумуляторной батареей — 5÷6%; колес в сборе — 7÷8% от сухого веса автомобиля.

Для примера рассмотрим, какой вес имеют агрегаты мотоколяски (опытный образец) с сухим весом 420 кг. Вес двигателя в сборе без электрооборудования равен 54,3 кг; бензинового бака — 3,5 кг; глушителя — 5,7 кг; силовой передачи, включая и главную передачу, — 20,2 кг; передней подвески в сборе — 33,8 кг; задней подвески в сборе — 27,2 кг; рулевого управления ≈ 9 кг; электрооборудования с аккумуляторной батареей — 29 кг; колес в сборе — 33,6 кг; кузова в сборе со всей арматурой и органами управления — 202 кг.

В снаряженном состоянии (когда автомобиль заправлен топливом и смазкой) вес его возрастает на 4÷5% по сравнению с сухим весом.

Так как для эксплуатации интересен не столько вес, приходящийся на ту или иную ось в сухом состоянии, а процентное соотношение от полного веса, то при расчете необходимо учесть не только вес пассажиров и водителя, но и бензина, находящегося в баке.

Чтобы сделать конструкцию автомобиля удобной, желательно изготовить макет сиденья, пола, рулевого колеса с колонкой и педалями в натуральную величину. На нем можно окончательно проверить размещение агрегатов и органов управления.

После завершения компоновки нужно составить чертеж в трех видах: сбоку, спереди и сверху. На чертеже для удобства пользования нанести сетку обычно с расстоянием между линиями, равными 200 мм. Конечно, при дальнейшей разработке ходовой части и кузова возможны какие-то изменения и уточнения в расположении отдельных агрегатов, но в целом принцип размещения остается определённым заранее.