Три наиболее популярные схемы управления асинхронным двигателем

Все электрические принципиальные схемы станков, установок и машин содержат определенный набор типовых блоков и узлов, которые комбинируются между собой определенным образом. В релейно-контакторных схемах главными элементами управления двигателями являются электромагнитные пускатели и реле.

Наиболее часто в качестве привода в станках и установках применяются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Эти двигатели просты в устройстве, обслуживании и ремонте. Они удовлетворяют большинству требований к электроприводу станков. Главными недостатками асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором являются большие пусковые токи (в 5-7 раз больше номинального) и невозможность простыми методами плавно изменять скорость вращения двигателей.

С появлением и активным внедрением в схемы электроустановок преобразователей частоты такие двигатели начали активно вытеснять другие типы двигателей (асинхронные с фазным ротором и двигатели постоянного тока) из электроприводов, где требовалось ограничивать пусковые токи и плавно регулировать скорость вращения в процессе работы.

Одной из преимуществ использования асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором является простота их включения в сеть. Достаточно подать на статор двигателя трехфазное напряжение и двигатель сразу запускается. В самом простом варианте для включения можно использовать трехфазный рубильник или пакетный выключатель. Но эти аппараты при своей простоте и надежности являются аппаратами ручного управления.

В схемах же станков и установок часто должна быть предусмотрена работа того или иного двигателя в автоматическом цикле, обеспечиваться очередность включения нескольких двигателей, автоматическое изменение направления вращения ротора двигателя (реверс) и т.д.

Обеспечить все эти функции с аппаратами ручного управления невозможно, хотя в ряде старых металлорежущих станков тот же реверс и переключение числа пар полюсов для изменения скорости вращения ротора двигателя очень часто выполняется с помощью пакетных переключателей. Рубильники и пакетные выключатели в схемах часто используются как вводные устройства, подающие напряжение на схему станка. Все же операции управления двигателями выполняются электромагнитными пускателями.

Включение двигателя через электромагнитный пускатель обеспечивает кроме всех удобств при управлении еще и нулевую защиту. Что это такое будет рассказано ниже.

Наиболее часто в станках, установках и машинах применяются три электрические схемы:

схема управления нереверсивным двигателем с использованием одного электромагнитного пускателя и двух кнопок «пуск» и «стоп»,

схема управления реверсивным двигателем с использованием двух пускателей (или одного реверсивного пускателя) и трех кнопок.

схема управления реверсивным двигателем с использованием двух пускателей (или одного реверсивного пускателя) и трех кнопок, в двух из которых используются спаренные контакты.

Разберем принцип работы всех этих схем.

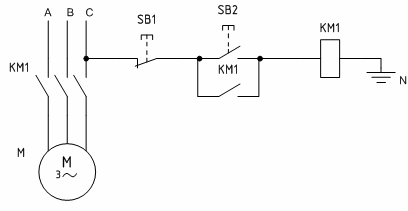

1. Схема управления двигателем с помощью магнитного пускателя

Схема показана на рисунке.

При нажатии на кнопку SB2 «Пуск» на катушка пускателя попадает под напряжение 220 В, т.к. она оказывается включенной между фазой С и нулем ( N) . Подвижная часть пускателя притягивается к неподвижной, замыкая при этом свои контакты. Силовые контакты пускателя подают напряжение на двигатель, а блокировочный замыкается параллельно кнопке «Пуск». Благодаря этому при отпускании кнопки катушка пускателя не теряет питание, т.к. ток в этом случае идет через блокировочный контакт.

Если бы блокировочный контакт не был бы подключен параллельно кнопки (по какой-либо причине отсутствовал), то при отпускании кнопки «Пуск» катушка теряет питание и силовые контакты пускателя размыкаются в цепи двигателя, после чего он отключается. Такой режим работы называют «толчковым». Применяется он в некоторых установках, например в схемах кран-балок.

Остановка работающего двигателя после запуска в схеме с блокировочным контактом выполняется с помощью кнопки SB1 «Стоп». При этом, кнопка создает разрыв в цепи, магнитный пускатель теряет питание и своими силовыми контактами отключает двигатель от питающей сети.

В случае исчезновения напряжения по какой-либо причине магнитный пускатель также отключается, т.к. это равносильно нажатию на кнопку «Стоп» и созданию разрыва цепи. Двигатель останавливается и повторный запуск его при наличии напряжения возможен только при нажатии на кнопку SB2 «Пуск». Таким образом, магнитный пускатель обеспечивает т.н. «нулевую защиту». Если бы он в цепи отсутствовал и двигатель управлялся рубильником или пакетным выключателем, то при возврате напряжения двигатель запускался бы автоматически, что несет серьезную опасность для обслуживающего персонала. Подробнее смотрите здесь — защита минимального напряжения.

Анимация процессов, протекающих в схеме показана ниже.

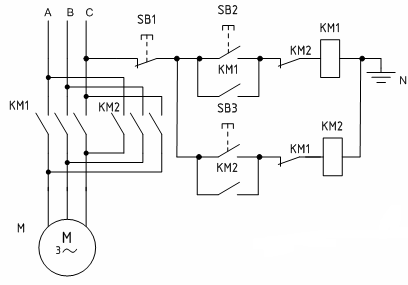

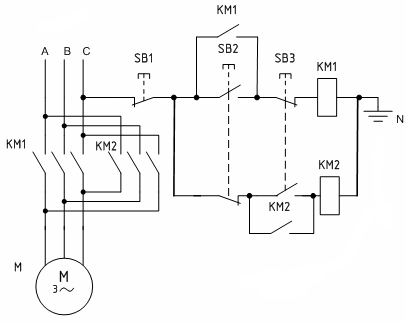

2. Схема управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей

Схема работает аналогично предыдущей. Изменение направления вращения (реверс) ротор двигателя меняет при изменении порядка чередования фаз на его статоре. При включении пускателя КМ1 на двигатель приходят фазы — A , B , С, а при включении пускателя KM2 — порядок фаз меняется на С, B , A.

Схема показана на рис. 2.

Включение двигателя на вращение в одну сторону осуществляется кнопкой SB2 и электромагнитным пускателем KM1 . При необходимости смены направления вращения необходимо нажать на кнопку SB1 «Стоп», двигатель остановится и после этого при нажатии на кнопку SB 3 двигатель начинает вращаться в другую сторону. В этой схеме для смены направления вращения ротора необходимо промежуточное нажатие на кнопку «Стоп».

Кроме этого, в схеме обязательно использование в цепях каждого из пускателей нормально-закрытых (размыкающих) контактов для обеспечения защиты от одновременного нажатия двух кнопок «Пуск» SB2 — SB 3, что приведет к короткому замыканию в цепях питания двигателя. Дополнительные контакты в цепях пускателей не дают пускателям включится одновременно, т.к. какой-либо из пускателей при нажатии на обе кнопки «Пуск» включиться на секунду раньше и разомкнет свой контакт в цепи другого пускателя.

Необходимость в создании такой блокировки требует использования пускателей с большим количеством контактов или пускателей с контактными приставками, что удорожает и усложняет электрическую схему.

Анимация процессов, протекающих в схеме с двумя пускателями показана ниже.

3. Схема управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей и трех кнопок (две из которых имеют контакты с механической связью)

Схема показана на рисунке.

Отличие этой схемы от предыдущей в том, что в цепи каждого пускателя кроме общей кнопки SB1 «Стоп»включены по 2 контакта кнопок SB2 и SB 3, причем в цепи КМ1 кнопка SB2 имеет нормально-открытый контакт (замыкающий), а SB 3 — нормально-закрытый (размыкающий) контакт, в цепи КМ3 — кнопка SB2 имеет нормально-закрытый контакт (размыкающий), а SB 3 — нормально-открытый. При нажатии каждой из кнопок цепь одного из пускателей замыкается, а цепь другого одновременно при этом размыкается.

Такое использование кнопок позволяет отказаться от использования дополнительных контактов для защиты от одновременного включения двух пускателей (такой режим при этой схеме невозможен) и дает возможность выполнять реверс без промежуточного нажатия на кнопку «Стоп», что очень удобно. Кнопка «Стоп» нужна для окончательной остановки двигателя.

Приведенные в статье схемы являются упрощенными. В них отсутствуют аппараты защиты (автоматические выключатели, тепловые реле), элементы сигнализации. Такие схемы также часто дополняются различными контактами реле, выключателей, переключателей и датчиков. Также возможно питание катушки электромагнитного пускателя напряжение 380 В. В этом случае он подключается от двух любых фаз, например, от А и B . Возможно использование понижающего трансформатора для понижения напряжения в схеме управления. В этом случае используются электромагнитные пускатели с катушками на напряжение 110, 48, 36 или 24 В.

Схема управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором

Управлять асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором можно посредством контакторов. При использовании маломощных электродвигателей, для которых нет необходимости ограничивать пусковой ток, запуск производится при действующем напряжении.

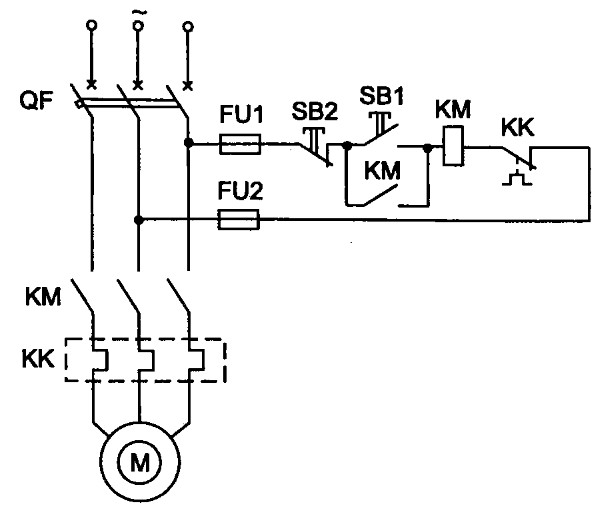

Нереверсивная схема управления асинхронного двигателя.

Для подачи напряжения на управляющую и силовую цепь используется автоматический выключатель QF. Пуск асинхронного двигателя осуществляется кнопкой SB1 «Пуск”, которая замыкает свои контакты в цепи катушки магнитного пускателя КМ. Который срабатывая замыкает основные контакты силовой цепи статора. Вследствие чего электродвигатель М подсоединяется к питанию. В то же время в управляющей сети происходит замыкание блокирующего контакта КМ который шунтирует кнопку SB1.

Чтобы отключить асинхронный двигатель с кз ротором, необходимо нажать клавишу SB2 «Стоп». При этом питающая сеть контактора КМ размыкается и подача напряжения на статор прекращается. После этого нужно выключают автомат QF.

Схема управления АД с кз предусматривает несколько защит:

- от КЗ — посредством автоматического выключателя QF и плавкими предохранителями FU;

- от перегрузок — посредством теплореле КК (при перегреве данные устройства отсоединяют контактор КМ, прекращая работу движка);

- нулевая защита — посредством магнитного пускателя КМ (при низком напряжении или его полном отсутствии контактор КМ оказывается незапитанным, размыкается и электродвигатель выключается).

Для подключения электродвигателя после срабатывания защитного механизма требуется снова надавить клавишу SB1.

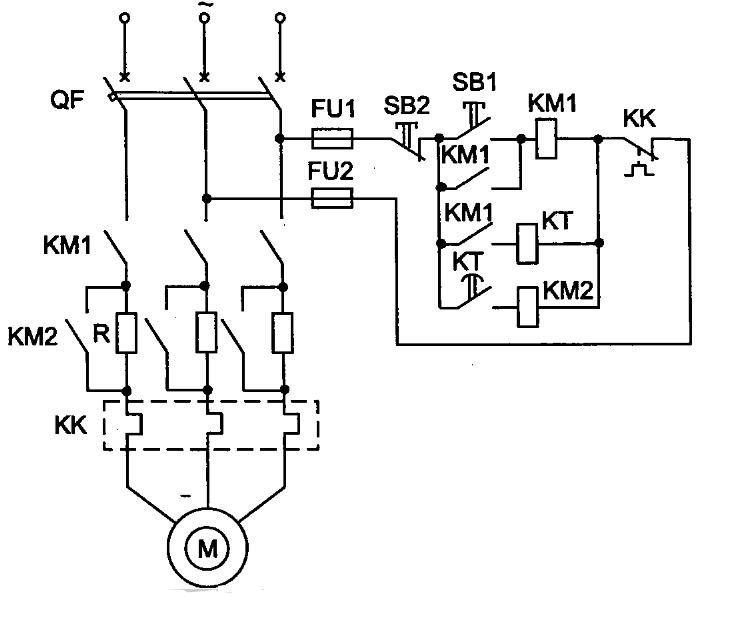

Реостатный пуск асинхронного двигателя с кз ротором.

Если невозможно запустить АД с кз ротором в стандартном режиме, используют запуск при сниженном напряжении. С этой целью в цепь статора добавляют сопротивление, реостат или используют автотрансформатор. Автоматический выключатель QF срабатывает и на управляющую и силовую цепь поступает напряжение. После нажатия кнопки SB1 пускатель КМ1 приходит в действие, подавая электроток в цепь статора с включенным сопротивлением. В то же время питание поступает и на реле времени КТ.

Через определенный временной интервал, задаваемый реле КТ, происходит замыкание контакта КТ. В итоге пускатель КМ2 шунтирует (закорачивает) сопротивление статора. Процедура запуска электродвигателя завершается. Для его выключения необходимо нажать клавишу SB2 и выключить автомат QF.

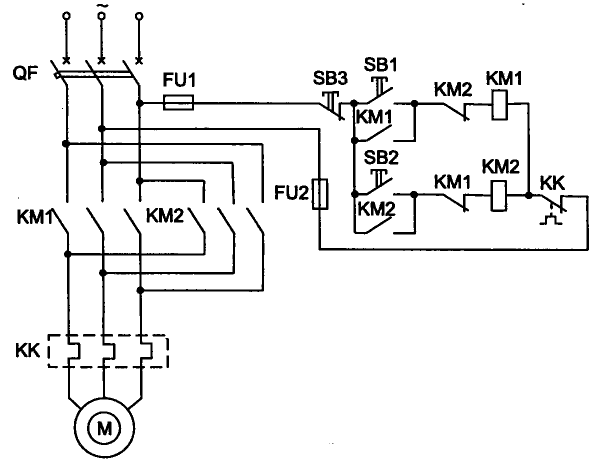

Реверсивный пуск асинхронного двигателя

Данная схема дает возможность производить запуск электродвигателя и изменять направленность его вращения. Для запуска необходимо включить автомат QF и нажать SB1 «Пуск», в результате чего ток поступает на магнитный пускатель КМ1, который запитывает статор. АД реверсируется последовательным нажатием кнопок «Стоп» SB3 (КМ1 выключается и двигатель останавливается) и «Реверс» SB2 (срабатывает КМ2 и асинхронный двигатель запускается в реверсивном направлении).

В данной схеме нажатием кнопки реверса меняется чередование фаз питающего напряжения на статоре двигателя, что будет вызывать смену направленности его вращения (реверсом). При помощи нормально замкнутых контактов КМ1 и КМ2 выполнена защита от ошибочного включения сразу двух магнитных пускателей КМ1 и КМ2. Также действуют защиты, аналогичные описанным ранее. Отключить электродвигатель можно кнопкой SB3 и автоматом QF.

Варианты схем исполнительных устройств для управления электродвигателями

Сигналы на выходе дешифраторов дискретной аппаратуры могут быть двух типов. Либо это высокий потенциал, сохраняющийся только на время нажатия соответствующей кнопки управления на пульте передатчика, либо высокий потенциал, сохраняющийся длительное время до повторного нажатия командной кнопки.

Исполнительные устройства в обоих случаях представляют собой, как правило, электромеханические либо электронные реле.

Схемы исполнительных устройств

Поскольку выходной ток микросхем КМОП-серии, на которых собираются дешифраторы, невелик, для управления электромеханическими реле используются транзисторные усилители тока.

Возможный вариант простейшего исполнительного устройства приведен на рис. 1, а.

Электронный ключ VT1 обеспечивает срабатывание электромагнитного реле К1. Контакты реле (на рисунке не показаны) осуществляют необходимые коммутации нагрузки.

Рис. 1. Релейные исполнительные устройства.

Диод VD1 служит для разряда электромагнитной энергии, накапливающейся в обмотке реле при протекании в ней тока. После закрывания электронного ключа этот ток ответвляется в диод, рассеивая энергию на нем и обмотке за счет их нагревания.

В противном случае на обмотке бы возникала ЭДС самоиндукции значительной величины, что могло бы выводить транзистор из строя.

На рис. 1, б изображен улучшенный вариант этой же схемы. Дело в том, что для срабатывания электромеханического реле требуется значительно больший ток, чем для последующего удержания его в замкнутом состоянии. Например для реле РЭС15 с паспортом РС4591003 эти токи равны 21 и 5 мА соответственно.

Следовательно, после срабатывания реле ток через его обмотку можно уменьшать, что позволит экономить энергию бортового источника питания. Эти соображения и положены в основу работы второго варианта схемы.

При открывании транзистора VT2 начинает протекать зарядный ток конденсатора С1, определяющийся в основном резистором R2. Его величина выбрана таким образом, чтобы транзистор VT1 переходил в насыщение.

Его коллекторного тока достаточно для срабатывания реле К1. По окончании заряда С1 транзистор VT1 закрывается, и ток через обмотку реле будет определяться суммой ее сопротивления и сопротивления резистора R4. Величину последнего подбирают таковой, чтобы ток через обмотку составлял 1,2—1,3 от паспортного значения тока отпускания используемого реле.

После снятия входного сигнала конденсатор С1 разряжается через обмотку реле и последовательно соединенные резисторы R4, R3, R2.

В качестве VT1 и VT2 рассмотренных схем можно использовать любые маломощные транзисторы структуры п-р-п, например КТ315, КТ3102. Демпфирующие диоды должны выдерживать ток, не менее тока срабатывания используемого реле. В большинстве случаев можно обойтись диодами типа КД521, КД522.

Электронные реле отличаются от рассмотренных тем, что вместо электромеханических реле в коллекторную цепь непосредственно включается коммутируемая нагрузка, например электродвигатели.

К транзисторам электронного ключа при этом предъявляются повышенные требования. Их максимально допустимый коллекторный ток должен быть не менее тока, потребляемого нагрузкой.

Кроме того, для повышения коэффициента использования питающего напряжения, сопротивление транзистора в открытом состоянии должно быть как можно меньшим. Тяговые двигатели моделей средних размеров могут потреблять токи до 3—5 А.

Памятуя о том, что выходные токи дешифраторов не превышают единицы миллиампер, необходимо использовать в качестве электронных ключей составные транзисторы, имеющие коэффициент усиления по току 750—1500.

Схемы электронных реле

На рис. 2 приведены две практические схемы электронных реле.

Рис. 2. Схемы электронных реле для управления электродвигателями.

Первый вариант (рис. 2, а) подразумевает использование составного транзистора типа КТ829(А—Г), имеющего максимально допустимый ток коллектора 8 А и коэффициент усиления по току не менее 750.

Сопротивление участка «коллектор-эмит-тер» у него равно 0,6 Ом. Очень выгодно по этому параметру отличается транзистор КТ863А, имеющий сопротивление насыщения всего 0,06 Ом.

Однако его коэффициент усиления по току не превышает 100. Для нормальной работы с дешифраторами, собранными на микросхемах КМОП-серии, такой транзистор необходимо включить по схеме, приведенной на рис. 2, б. В качестве транзистора VT2 можно использовать КТ315, КТ3102 и им подобные.

Еще заманчивее применение полевых транзисторов с изолированным затвором, номенклатура которых достаточно широка. Их стоковые токи достигают десятков ампер при сопротивлении насыщения в сотые доли ома.

Управление двигателем с реверсом

Для обеспечения реверса исполнительного двигателя используют мостовые схемы управления. На рис. 3 приведен вариант такой схемы на биполярных транзисторах.

Рис. 3. Мостовая схема с транзисторами для управления двигателем.

При подаче высокого потенциала (+5 В) на вход «вправо» открывается транзистор VT1, и протекающий через него ток открывает транзисторы VT3 и VT6. Последние переходят в режим насыщения, обеспечивая подачу питающего напряжения на двигатель Ml. Ток через двигатель протекает, по схеме, слева направо.

При подаче высокого потенциала на вход «влево» происходит переключение направления вращения двигателя. При отсутствии входных сигналов все транзисторы заперты, и ток, потребляемый схемой, пренебрежимо мал.

Дроссели Др1, Др2 и конденсатор С1 служат для подавления помех, создаваемых искрящим коллектором двигателя Ml. Дроссели могут быть самодельными. Для их изготовления необходимо намотать по 15 витков провода диаметром 0,25 мм на кольцах с внешним диаметром 7—10 мм из феррита любой марки. Н

оминалы резисторов указаны для питающего напряжения 6 В. При повышении напряжения необходимо пропорционально ему увеличивать сопротивления всех резисторов, кроме Rl—R4.

Схема рассчитана на применение двигателей с током потребления до 8 А. Для менее мощных двигателей, потребляющих ток не более 1—2 А, в мостовом каскаде можно применить транзисторы КТ816 на месте VT3, VT5 и КТ817 на месте VT4, VT6.

Схема моста на полевых транзисторах

Еще удобнее использовать комплементарную пару полевых транзисторов, включив их так, как показано на рис. 4, а. Управляющие сигналы должны иметь амплитуду, равную напряжению питания. Работает схема следующим образом.

При отсутствии входных сигналов затворы транзисторов VT1, VT3 соединены с корпусом. Поскольку их истоки подключены к плюсу источника питания, это равносильно подаче на затвор отрицательного напряжения, открывающего транзисторы с каналом р-типа.

Рис. 4. Мостовая схема управления двигателем, выполненная на полевых транзисторах.

Транзисторы VT2 и VT4 имеют канал n-типа, и поэтому подключение их затворов к корпусу обеспечивает им запертое состояние. Двигатель обесточен.

Подача положительного напряжения, например на вход «вправо», закрывает транзистор VT3 и отпирает VT4. Через двигатель протекает ток снизу вверх. При подаче положительного напряжения на вход «влево» открытыми окажутся транзисторы VT2, VT3, и двигатель будет вращаться в обратную сторону.

Диоды VD1—VD4 обеспечивают протекание тока самоиндукции, который возникает в обмотках двигателя при отключении входных сигналов.

Полевые транзисторы должны быть обязательно с индуцированными каналами. У таких транзисторов выходной ток начинает протекать при достижении напряжения на затворе некоторой определенной величины. Чтобы в транзисторах не возникали сквозные токи, напряжение отпирания должно быть больше половины напряжения питания.

На рис. 4, б приведена реальная схема, реализованная на двух микросборках DA1, DA2, содержащих комплементарные пары полевых транзисторов с изолированными затворами.

Транзисторы имеют следующие характеристики:

- максимальный ток стока — 2 А;

- максимальное напряжение «исток-сток» — 25 В;

- сопротивление канала в открытом состоянии — не более 0,15 Ом;

- отпирающее напряжение на затворе — 3 В.

Схема управления электродвигателем на микросхеме BA6229

Очень удобно для реверсивного управления двигателями использовать специализированные микросхемы драйверов. В этом случае полностью отсутствуют навесные детали, за исключением элементов искрогашения двигателя. Номенклатура таких микросхем весьма широка. Основные типы и характеристики можно посмотреть, например в [17]. На рис. 7.5 приведена схема исполнительного устройства на микросхеме BA6229.

Рис. 5. Принципиальная схема управления электродвигателем на микросхеме BA6229.

Драйвер имеет широкий диапазон питающих напряжений 8— 23 В, максимальный выходной ток — 1,2 А, встроенную защиту от перегрузок. Вход микросхемы совместим с уровнями ТТЛ.

Можно использовать микросхемы, совместимые с уровнями КМОП, например ВА6209 и многие другие. В каждом случае драйвер нужно включать по рекомендованной схеме, приводимой в справочниках.

Логика работы всех микросхем одинакова. При нулевых потенциалах на обоих входах напряжение на двигатель не подается (режим холостого хода). При подаче единичного уровня на один из входов двигатель вращается в соответствующую сторону.

Очень полезен режим электрического торможения двигателя путем короткого замыкания его роторной обмотки. Включается этот режим подачей единичных уровней на оба входа драйвера.

Печатные платы рассмотренных устройств не приводятся ввиду простоты их самостоятельного изготовления.

Днищенко В. А. 500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями., 2007.