Устройство машин постоянного тока

Устройство статора.

Машина постоянного тока состоит из двух основных частей: неподвижной – статора и вращающейся – ротора, называемого в машинах постоянного тока якорем. Эскиз машины постоянного тока показан на рис. 1.1, а общий вид с разрезом — на рис. 1.2.

Статор состоит из станины 1, главных полюсов 2, дополнительных полюсов 3, подшипниковых щитов 4 и щеточной траверсы со щетками 6.

Станина имеет кольцевую форму и изготовляется из стального литья или стального листового проката. Она составляет основу всей машины и, кроме того, выполняет функцию магнитопровода.

Главные полюсы служат для создания постоянного во времени и неподвижного в пространстве магнитного поля. С этой целью по обмотке полюсов пропускается постоянный ток, называемый током возбуждения (в машинах малой мощности в качестве полюсов могут использоваться постоянные магниты).

Дополнительные полюсы устанавливаются между главными и служат для улучшения условий коммутации.

Подшипниковые щиты закрывают статор с торцов. В них впрессовываются подшипники и укрепляется щеточная траверса, которая с целью регулирования может поворачиваться. На щеточной траверсе закреплены пальцы, которые электрически изолированы от траверсы. На пальцах установлены щеткодержатели со щетками, изготовленными из графита или смеси графита с медью.

Устройство якоря.

Вращающаяся часть машин – якорь 9 (рис. 1.1, 1.2, а, б) состоит из сердечника 7, обмотки 8 и коллектора 5.

Сердечник имеет цилиндрическую форму. Он набирается из колец или сегментов листовой электротехнической стали, на внешней поверхности которых выштампованы пазы. В пазы сердечника укладываются секции из медного провода. Концы секций, которые выводятся на коллектор и припаиваются к его пластинам, образуют замкнутую обмотку якоря.

Коллектор (рис. 1.3) набран из медных пластин клинообразной формы, изолированных друг от друга, и корпуса 3миканитовыми прокладками 2, образующими в сборе цилиндр, который крепится на валу якоря.

Магнитное поле машины постоянного тока

Холостой ход.При холостом ходе магнитный поток в машине создается только м.д.с. Fвобмотки возбуждения.

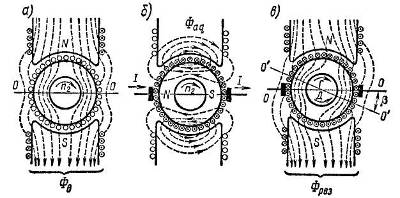

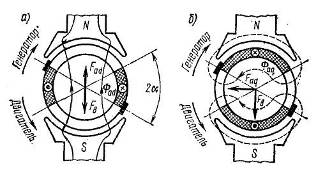

В этом случае магнитный поток Фв при симметричном воздушном зазоре между якорем и сердечником главного полюса распределяется симметрично относительно продольной оси машины (рис. 2.22, а).

Рис. 2.22 – Магнитное поле машины постоянного тока, создаваемое:

а–обмоткой возбуждения, б – обмоткой якоря, в-результирующее

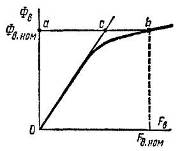

Зависимость магнитного потока возбуждения Фв от м.д.с. Fв(кривая намагничивания–рис. 2.23) для машин постоянного тока подобна кривой намагничивания для синхронных машин. Однако при проектировании машин постоянного тока допускают большие индукции на участках магнитной цепи, чем в синхронных машинах (в зубцах, якоре, станине и полюсах), вследствие чего для них коэффициент насыщения Kнас = F/Fδ = ab/ac = 1, 2 ÷ 2. Расчет магнитной цепи машины постоянного тока производят так же, как и для машин переменного тока.

Рис. 2.23 – Кривая намагничивания машины постоянного тока

Реакция якоря.При работе машины под нагрузкой по обмотке якоря проходит ток, вследствие чего возникает м.д.с. якоря. Воздействие м.д.с. якоря на магнитное поле машины называют реакцией якоря. Для упрощения анализа явления реакции якоря будем пренебрегать насыщением магнитной цепи машины и считать, что м.д.с. Fв обмотки возбуждения и м.д.с. Faqобмотки якоря целиком расходуются на преодоление магнитными потоками воздушного зазора. В этом случае вместо указанных м.д.с. можно рассматривать соответствующие потоки: возбуждения Фв и реакции якоря Фаq. Магнитный поток Фаq, созданный м.д.с. якоря Faqв двухполюсной машине при установке щеток на геометрической нейтрали, направлен по поперечной оси машины (рис. 2.22, б), поэтому магнитное поле якоря называют поперечным. В результате действия реакции якоря симметричное распределение магнитного поля машины искажается; при этом результирующее магнитное поле оказывается смещенным к краям главных полюсов (рис. 2.22, в). При этом физическая нейтраль 0′–0′ (линия, соединяющая точки окружности якоря, в которых индукция равна нулю) смещается относительно геометрической нейтрали – на некоторый угол β. В генераторах физическая нейтраль смещается по направлению вращения якоря; в двигателях – против направления вращения.

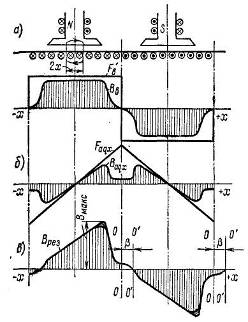

Чтобы построить кривую Bрез = f(x) распределения результирующей индукции вдоль окружности якоря, применим метод суперпозиции. Так как обмотка возбуждения является сосредоточенной, то кривая распределения создаваемой ею м.д.с. F’в = f(x) имеет форму прямоугольника, где F’в= 0,5Fв – м.д.с, приходящаяся на один воздушный зазор. В этом случае кривая индукции Bв = f(x) имеет форму криволинейной трапеции (рис. 2.24, а).

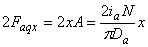

Для построения кривой м.д.с. Faqx = f(x) и создаваемой ею индукции Baqx = f(x) примем, что обмотка якоря равномерно распределена по его окружности. Тогда на основании закона полного тока м.д.с. якоря, действующая вдоль контура обхода через точки воздушного зазора на расстоянии х от оси главных полюсов,

а м.д.с, приходящаяся на один зазор,

где A = iaN/(πDa) – линейная нагрузка якоря (число ампер, приходящихся на 1 см окружности якоря).

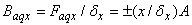

Следовательно, м.д.с. якоря Faqx изменяется линейно вдоль его окружности (рис. 2.24, б); под серединой главного полюса она равна нулю, а в точках, где установлены щетки, имеет максимальное значение. При ненасыщенной магнитной системе магнитная индукция в воздушном зазоре

где δx–величина воздушного зазора в точке х.

Из (2.12) следует, что под полюсом при δx =const индукция Вaqx изменяется линейно вдоль окружности якоря. Но в междуполюсном пространстве резко возрастает длина магнитной силовой линии, т.е. величина δx, и индукция Baqx резко уменьшается. В результате кривая распределения Baqx = f(x) приобретает седлообразную форму. Кривую распределения результирующей индукции Bрез = f(x) можно получить путем алгебраического сложения ординат кривых Bв = f(x) и Baqx = f(x). Как видно из рис. 2.24, в, максимум индукции Bмакс имеет место под краями главных полюсов.

Реакция якоря, таким образом, оказывает следующее влияние на магнитное поле машины:

а) физическая нейтраль 0′–0′ (см. рис. 2.22) смещается относительно геометрической нейтрали – на некоторый угол β;

б) искажается кривая распределения индукции Bрез = f(x) в воздушном зазоре и возрастает индукция под краями главных полюсов, что ведет к повышению напряжения в секциях, стороны которых проходят зоны с увеличенной индукцией.

Кроме того, как будет показано ниже, результирующий магнитный поток машины при насыщенной магнитной цепи уменьшается.

Размагничивающее действие поперечного поля реакции якоря. Если магнитная цепь машины не насыщена, то кривая результирующей индукции в воздушном зазоре под действием реакции якоря искажается (рис. 2.24, в) но площадь ее остается равной площади кривой индукции при холостом ходе (рис. 2.24, а).

Рис. 2.24 – Распределение индукции в воздушном зазоре машины постоянного тока:

а–от обмотки возбуждения, б – от обмотки якоря, в-результирующее

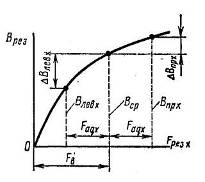

Следовательно, результирующий поток Фрез при нагрузке будет равен потоку Фв при холостом ходе. Однако при насыщенной магнитной цепи реакция якоря будет уменьшать поток Фрез. Чтобы установить влияние м.д.с. Faq на величину потока Фреэ, рассмотрим зависимость результирующей индукции Bрез в воздушном зазоре от результирующей м.д.с. Fpeзx = F’в ± Faqx, действующей в некоторой точке х зазора (рис. 2.25).

Примем, что в машине насыщены только зубцы якоря. Тогда м.д.с F’вбудет расходоваться на преодоление магнитного сопротивления одного воздушного зазора и одного зубцового слоя. В точках, лежащих пол серединой полюсов, эта м.д.с. создает индукцию Bср = Bв, так как в этих точках м.д.с. Faqx = 0. По мере приближения к одному из краев полюса, например к правому, у полюса N (см. рис. 2.24, в) индукция Bрезбудет возрастать до величины Bпрx, так как здесь действует м.д.с. F’в + Faqx;при приближении к другому краю этого полюса (в данном случае к левому) индукция будет уменьшаться до Влевх, так как здесь действует м. д. с. F’в–Faqx.Однако из-за нелинейного характера зависимости Bpeз=f(x) прирост индукции ΔBпрxу правого края полюса будет меньше, чем снижение индукции ΔBлевx. у левого края, вследствие чего результирующий поток машины уменьшится [см. косую штриховку в кривой индукции Bрез = f(x) на рис. 2.24, в].

Рис. 2.25 – Определение размагничивающего действия поперечного поля реакции якоря

Хотя снижение магнитного потока под действием м.д.с. якоря обычно невелико и составляет всего 1–3%, это существенно сказывается на характеристиках генераторов постоянного – тока и приводит к уменьшению э.д.с. Е машины при нагрузке по сравнению с э.д.с. Е при холостом ходе.

Если машина работает при небольших токах возбуждения, т.е. на прямолинейной части кривой намагничивания, то редакция якоря размагничивающего действия не оказывает. Аналогичный эффект будет и при очень большом насыщении, когда машина снова работает на прямолинейном участке кривой намагничивания.

Реакция якоря при сдвиге щеток с геометрической нейтрали.В этом случае окружность якоря с обмоткой можно разделить на четыре зоны (рис. 2.26). Две из них, охватывающие стороны секций в пределах угла 2α, образуют продольную м.д.с. Fad

две другие, охватывающие стороны секций в пределах угла (π–2а), – поперечную м.д.с.

Рис. 2.26 – Возникновение продольной (а) и поперечной (б) м. д. с. якоря при сдвиге щеток с геометрической нейтрали

Продольная м.д.с. Fad создает продольный поток Фаd, который может сильно увеличивать или уменьшать результирующий магнитный поток машины Фрез в зависимости от того, совпадает м.д.с, Fad с м.д.с. Fвили направлена против нее. Направление определяется тем, в какую сторону сдвинуты щетки. Если щетки сдвинуты по направлению вращения генератора или против направления вращения электродвигателя, то продольная м.д.с. Fad размагничивает машину. При сдвиге щеток в обратном направлении м.д.с. Fad подмагничивает машину. Свойство продольной м.д.с. Fad изменять результирующий магнитный поток Фрез используется в некоторых специальных машинах, например в электромашинных Усилителях с поперечным полем. Поперечная м.д.с. Faq создает магнитный поток Фaq; она действует на поток Фрез так же, как и при расположении щеток на геометрической нейтрали.

Устройство и принцип действия машин постоянного тока

Машина постоянного тока представляет собой достаточно сложный механизм, который четко должен выполнять свои функции. Для того чтобы она всегда работала стабильно, необходимо, чтобы каждая мелкая деталь идеально выполняла своё предназначение. В этом случае всё вместе будет представлять единый целостный механизм, спокойно выполняющий главную задачу.

Устройство всей машины

В зависимости от видов машин постоянного тока схема может немного меняться, но в целом она универсальна. В устройстве обязательно находятся:

- Коллектор. Он необходим для того, чтобы выпрямлять переменный ток в постоянный. Фактически, это сердцевина подобной машины, ее главный действующий элемент.

- Щетки. Они необходимы для лучшего контакта и коммутации. Если щётки работают правильно, то искрения не будет.

- Сердечник якоря. Он необходим для того, чтобы стать основой для обмотки.

- Главный полюс. Это основа для создания магнитного поля.

- Катушки. Эти устройства представляют собой разнополярное устройство, необходимое для возникновения постоянного тока.

- Корпус или станина. Представляет собой неподвижную часть, необходимую для подключения полюсов и создания стабильного магнитного поля.

- Подшипниковый щит. Он соединяет статор и ротор. Чем он прочнее, тем больше срок эксплуатации всей машины. К счастью, данная деталь может чиниться.

- Вентилятор. Это устройство необходимо для предотвращения перегрева всей машины.

- Обмотка якоря. Именно в ее волокнах образуется и индуцируется ЭДС.

Обязательно нужно четко понимать устройство машин постоянного тока, чтобы правильно их эксплуатировать, а также в случае необходимости произвести ремонт.

Устройство главных полюсов↑

Главный полюс представляет собой сердечник, состоящий из листов специальной электротехнической стали. На него в определенном порядке насаживаются катушки с последовательной и параллельной обмоткой. Основной функцией данной детали становится образование магнитного поля. Также, имеются такие детали, как наконечник для выравнивания поля.

Детали

- обмотка главного полюса

- сердечник

- наконечник

- болт крепления

- станина

- якорь

Если все эти детали хорошо работают, то в результате образуется магнитное поле. Принцип действия машин постоянного тока не обходится без него.

Для создания магнитного поля и его надежности также используются дополнительные полюса. Они изготавливаются по тому же принципу, но немного проще.

Устройство катушек↑

Катушки, про которые постоянно упоминают при устройстве машины постоянного тока, на самом деле представляют собой классические устройства. Они могут предназначаться для главных и побочных полюсов. Катушкой подобное устройство называется за то, что это обмотка определенным образом добавленная на основу. На одной её стороне находится плюс, а на другой — минус. За счет этого можно «играть» с полярностью, добиваясь возникновения поля и настраивая его.

Устройство сердечника и якоря↑

Якорь представляет собой центральную вращающую часть, которая задаёт движение всему агрегату. Сердечник также является центром всего якоря, на котором в дальнейшем будет находиться обмотка и крепится другие детали.

Внешне он напоминает цилиндр, но вовсе не является простой цельной фигурой, скорее – это наборной элемент. На центральную ось набираются кольца или сегменты листовой стали, которые чередуются между собой в определенной направленности. Основным отличием является тот факт, что на внешней их части присутствует огромное количество специальных пазов, которые обеспечивают дальнейшее крепление. В конце они фиксируются с коллектором и становятся единым целым с ним, образуя замкнутую обмотку.

Инженерный центр «ПрофЭнергия» имеет все необходимые инструменты для качественного проведения испытания машин постоянного тока, слаженный коллектив профессионалов и лицензии, которые дают право осуществлять все необходимые испытания и замеры. Оставив выбор на электролаборатории «ПрофЭнергия» вы выбираете надежную и качествунную работу своего оборудования!

Если хотите заказать испытание машин постоянного тока или задать вопрос, звоните по телефону: +7 (495) 181-50-34 .

Устройство якорных катушек↑

Якорные катушки иными словами называют полукатушками. Обусловлено это небольшим количеством витков (от двух до шести). Также, они имеют маленькую толщину. Основное предназначение и принцип работы их схож с обычными катушками, однако есть и некоторые отличия.

В первую очередь – это двойная головка, на которой отсутствуют выводные концы. В якоре они соединяются с коллекторными пластинами, поэтому конструкция устройства довольно необычная. Катушки могут состоять из нескольких секций, каждая из которых соединяется с коллектором при помощи припаивания.

Устройство коллектора↑

Коллектор по внешнему виду напоминает небольшой цилиндр. Он сделан из меди. Между слоями металла располагается слюда или миканит. В зависимости от необходимой мощности машины может меняться и сам состав материалов коллектора.

К этому цилиндру в дальнейшем крепятся щетки, а также обмотка различной полярности. Основная сложность в его конструкции заключается в том, что это не цельный цилиндр, а собранное особым образом устройство. Данную деталь формируют огромное количество клиновидных медных пластин. Между собой они не должны соприкасаться, поэтому обязательно имеются прослойки и прокладки из другого материала.

Готовый цилиндр надежно крепится на валу якоря при помощи специального болта и становится центром всей машины, преобразующей переменный ток в постоянный. Он может быть практически любого размера, но от этого будет изменяться мощность всего устройства.

Устройство щеткодержателей↑

Держатели для щеток обеспечивают их плотное прижатие и идеальное движение. Именно они делают так, чтобы контакты не тёрлись с коллектором. Обязательно просчитывается так, чтобы относительно полюсов машины щетки не меняли свое положение. Они максимально прочно соприкасаются с коллектором, благодаря пружинам, имеющимся в держателях. Также, обеспечивается вращение для идеальной работы.

В зависимости от конкретной машины, держатели могут быть разными по форме и материалам. Однако принцип действия их остается неизменным в любом случае.

Устройство щеток↑

Сами щетки представляют собой прямоугольные бруски. Они находятся на внешней стороне устройства и их легко можно увидеть, не разбирая машину. Иногда, в случае возникновения неисправности, именно тут возникает само искрение, символизирующее о необходимости принимать меры. Основными материалами, из которых изготавливаются щётки, являются графит, кокс, а также некоторые другие компоненты.

Принцип действия↑

Принцип действия машин постоянного тока непосредственно соединен с понятием назначения. Подобные технологии применяются, как в электродвигателях, так и в генераторах. В зависимости от мощности и характеристик их можно использовать в любых отраслях, от промышленности до различных автоматических систем.

Подобные двигатели достаточно дороги и сложны, поэтому они пока не вошли в широкое обращение и используются только лишь при необходимости. Особую популярность такие машины обрели в натуральном хозяйстве, в любых передвижных установках, а также выступают в качестве источника энергии, если её тяжело получить другим способом.

История

У подобного устройства достаточно богатая история. Еще в 19 веке, в 1821 году подобная идея появилась у Фарадея, который и начал ее продвигать. Первый же двигатель был создан русским ученым Якоби. Он же и старался его развивать.

В начале 20 века огромное количество ученый пробовали усовершенствовать данную машину и увеличивать её мощность. Это получалось все лучше и лучше с каждым годом. Единственной проблемой оставалось искрение и ненадежность, но затем и она снялась с улучшением коммутации.

Принцип

Работу двигателя можно объяснить достаточно легко. В обмотке возбуждения, которая надежно соединяется с полюсами, начинает образовываться ток. За счёт стабильного вращения и одного направления ЭДС он становится постоянным. Когда постепенно проводники перемещаются от одного полюса к другому, ЭДС меняет знак своей полярности. Но количество проводников неизменно, а значит, и сила тока остается постоянной по своей величине и характеристикам.

Сердцевиной для выполнения подобных работ становится коллектор. Машиной постоянного тока фактически можно назвать абсолютно любую технику, которая имеет коллектор, якорь с обмоткой, а также внешнюю электрическую цепь. В результате всё это даёт возможность преобразовывать переменный ток в постоянный. В нынешнее время присутствует огромное количество разнообразных машин, которые различаются по мощности, размерам и материалам, однако основа у них одна, начиная с 19 века, которая была открыта Фарадеем.