Блокировка колесу переднеприводного автомобиля

В этой статье мы рассмотрим такой важный узел в доработке трансмиссии любого автомобиля, как дифференциал.

Для начала, давайте вспомним для чего нужен и как устроен обычный дифференциал.

|

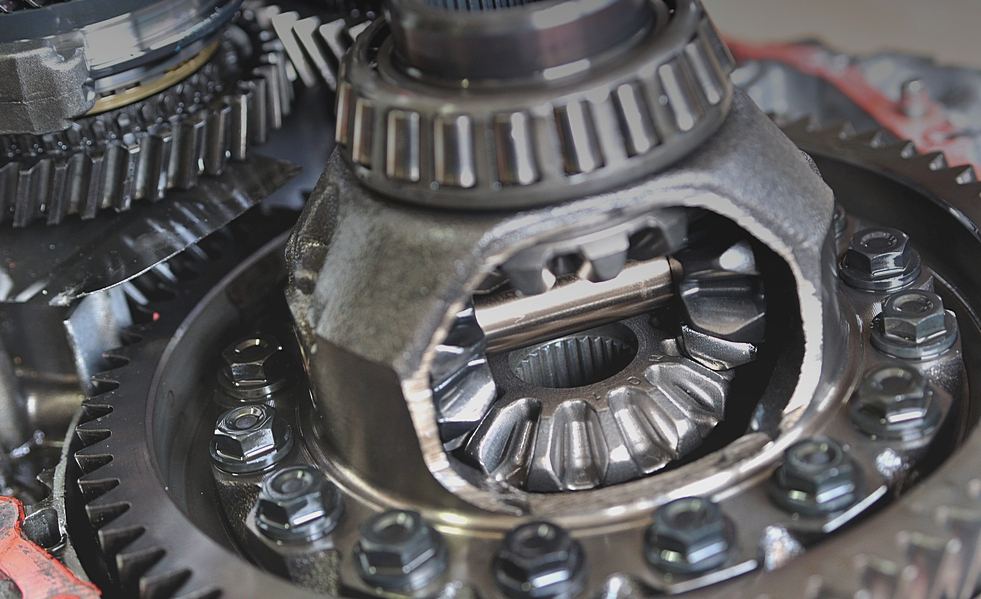

Рис. 4. Силы действующие в винтовом дифференциале. На рисунке 4 показано внутреннее устройство такого дифференциала. Сердцем конструкции являются шестерни сателлиты. Они расположены в посадочных местах корпуса дифференциала. Всего в простейшем винтовом дифференциале сателлитов шесть штук. Они находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями, также сателлиты левой стороны попарно зацеплены с сателлитами правой стороны. Все шестерни в дифференциале имеют спиральные или винтовые зубья, отсюда и название такого типа дифференциала. Давайте подробнее рассмотрим, как он работает. В условиях, когда оба ведущих колеса автомобиля имеют одинаковое сцепление с дорожным покрытием винтовой дифференциал, работает как обычный, свободный. Главная пара вращает корпус дифференциала, сателлиты и полуосевые шестерни при этом неподвижны относительно корпуса дифференциала и друг друга, крутящий момент равномерно распределяется между ведущими колёсами. Теперь, рассмотрим пример, когда сцепление правого ведущего колеса автомобиля с покрытием ухудшается и оно начинает пробуксовывать, в такой ситуации сопротивление вращению левого колеса относительно правого увеличивается (для того чтобы провернуть его нужен больший крутящий момент) и левая полуосевая шестерня начинает вращаться относительно корпуса дифференциала против часовой стрелки (направление вращения показано зелеными стрелками на рис.), передавая вращение на находящиеся с ней в зацеплении сателлиты левой стороны, которые вращаются по часовой стрелке, а сателлиты правой стороны против часовой и соответственно правая полуосевая шестерня вращается относительно левой по часовой стрелке. При этом в зубчатых парах возникают силы, стремящиеся раздвинуть шестерни (направления сил показаны красными стрелками на рисунке). Сателлиты как мы помним установлены в гнёздах корпуса дифференциала, под воздействием возникающих в зубчатых парах сил сателлиты прижимаются торцами и вершинами зубьев к стенкам посадочных гнезд в корпусе дифференциала. Возникающее при этом трение затрудняет вращение сателлитов, а соответственно и левой полуосевой шестерни относительно корпуса дифференциала чем и достигается эффект частичной блокировки дифференциала. Силы, возникающие в зубчатых соединениях и стремящиеся прижать сателлиты к их посадочным местам при этом напрямую зависят от величины крутящего момента, проходящего в настоящее время через дифференциал и от разницы в сопротивлении вращению между ведущими колёсами. Другими словами, как только крутящий момент, необходимый для вращения одного колеса становится меньше (колесо буксует), чем момент нужный для вращения другого винтовой дифференциал автоматически перераспределяет его в пользу колеса с лучшим сцеплением. Перераспределение момента происходит плавно и на колесо с лучшим сцеплением при этом передается ровно столько момента, сколько необходимо для того чтоб оно начало вращаться. Максимальный коэффициент блокировки винтового дифференциала зависит от профиля зубьев сателлитов и количества сателлитов в дифференциале (чем больше количество сателлитов, тем большей будет суммарная площадь пятна контакта их с корпусом дифференциала) и как правило находится в пределах 3-5. Тут необходимо пояснить, что же такое коэффициент блокировки дифференциала. Коэффициент блокировки — это отношение крутящего момента на отстающем (с лучшим сцеплением с покрытием) колесе, к моменту на колесе, забегающем (пробуксовывающем). Значение коэффициента К=5, к примеру, означает что дифференциал способен направить в пять раз больший момент к тому ведущему колесу, которое имеет лучшее сцепление с дорогой в данный момент. В случаях, когда разница крутящих моментов между ведущими колесами отсутствует, но ведущие колёса вращаются с разной скоростью к примеру, в повороте червячный дифференциал повышенного трения ведет себя также, как и обычный, «открытый» дифференциал. Таким образом работа винтового дифференциала практически не влияет на управляемость автомобиля при прохождении поворотов. В отличие от других типов ДПТ винтовой дифференциал не имеет в своей конструкции быстроизнашивающихся частей, таких как фрикционы и не требует использования специальных масел в эксплуатации. У винтового дифференциала и есть один недостаток. В случае, когда момент, необходимый для вращения буксующего колеса равен нулю, например, при диагональном вывешивании дифференциалу становится нечего перераспределять и колесо просто буксует. В современных винтовых ДПТ от этого недостатка удалось частично избавиться, введя в конструкцию пакет распорных тарельчатых шайб установленных между шестернями полуосей. Рис.5. Пакет тарельчатых шайб. Создаваемое шайбами усилие прижимает шестерни полуосей к корпусу дифференциала, не давая им совсем уж свободно проворачиваться в корпусе, благодаря этому даже если одно из ведущих колёс висит в воздухе для поворота шестерни привода этого колеса относительно корпуса дифференциала требуется некоторый момент. Соответственно, дифференциал частично заблокируется и передаст на другое ведущее колесо момент от двигателя. Развиваемое шайбами распорное усилие называется «преднатягом» самоблокирующегося дифференциала. Тарельчатые шайбы по сути единственная подверженная износу и требующая периодической замены деталь винтовой «блокировки», при их износе усилие преднатяга снижается и со временем при диагональном вывешивании он начнет вести себя как обычный открытый дифференциал, если одно из ведущих колёс повиснет в воздухе. Впрочем, во всех остальных случаях винтовой дифференциал продолжит выполнять свои функции. Подытожим все выше сказанное: Винтовой дифференциал дает следующие преимущества:

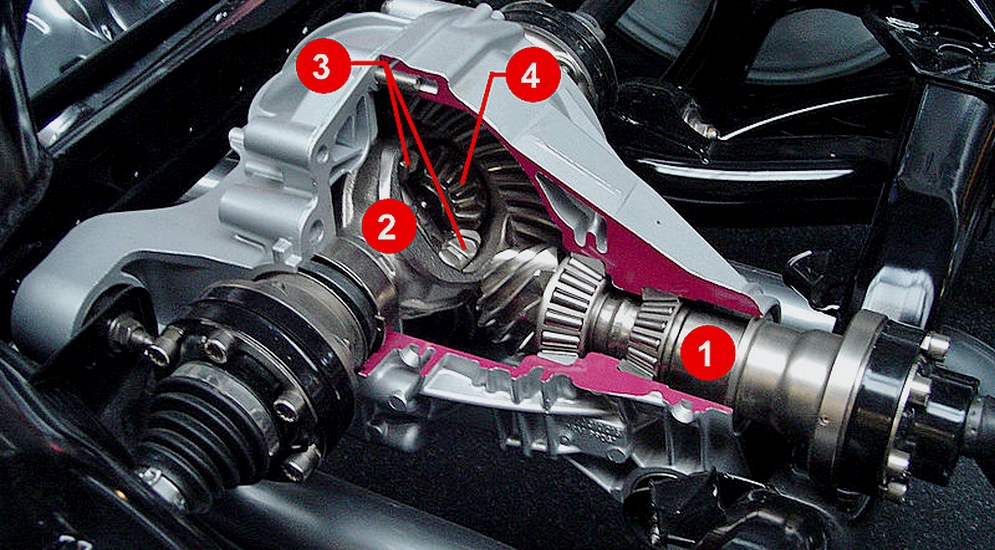

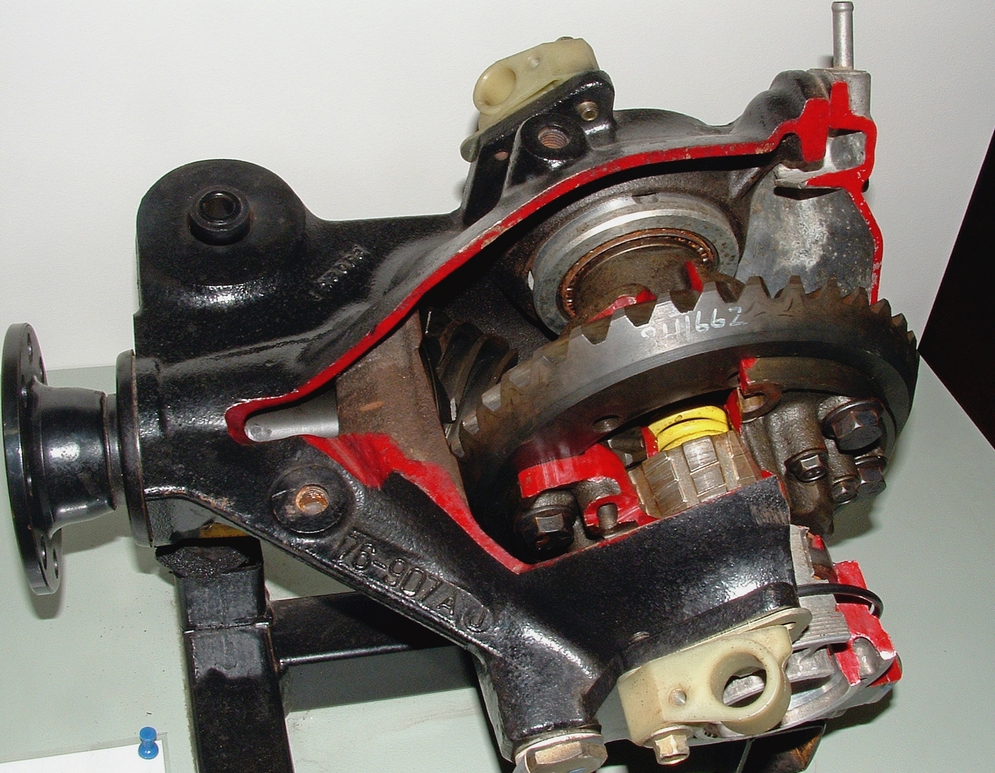

Недостатки: Этот дифференциал не поможет Вам, если одно из ведущих колес вывешено. Однако, этот недостаток может устранен, если использовать дифференциал с преднатягом. Рекомендуем такой тип дифференциала для гражданских автомобилей. Для тех, кто увлекается туризмом и автомобильными видами спорта рекомендуем обратить внимание на винтовые дифференциалы с преднатягом. Проходимость для «легковушки»: виды блокировок дифференциала и их применение Кондуктор, нажми на тормоза.Дифференциал — непременный атрибут любого автомобиля, имеющего пару ведущих колес, между которыми механическим способом распределяется крутящий момент от одного источника (двигателя). Исключение — картинг, где техника прохождения поворотов основана на скольжениях ведущих колес, а вопросы надежности и долговечности волнуют кого-либо в последнюю очередь. Практически любой свободный дифференциал представляет собой нехитрый планетарный механизм, позволяющий правому и левому колесам реализовать равный крутящий момент при различной скорости вращения, без чего не обойтись при поворотах. Но в этом и главный недостаток: стоит одному из колес вывеситься или попасть на скользкое покрытие — крутящий момент на нем падает практически до нуля, а следом останавливается и противоположное колесо, еще имеющее контакт с поверхностью, поскольку специфика работы дифференциала лишает момента и его. Бытует ошибочное представление, что в этом случае вся тяга перераспределяется на скользящее колесо, и хотя на самом деле это не так, результат не меняется: нет зацепа — нет движения. Как мы действуем, если некому вытолкать машину из засады? Пытаемся либо подложить что-то под буксующее колесо, либо загрузить его, чтобы увеличить силу трения, создав тем самым крутящий момент, причем не только на этом колесе, но и на втором, как следует из принципа действия дифференциала. Но то же самое можно сделать с помощью тормозов, на чем и базируется электронная имитация блокировки дифференциала: по сигналу датчиков скорости вращения (как правило, тех же, что работают с АБС) колесо «прихватывается» тормозным механизмом — и дело, как говорится, в шляпе. Этот способ используется главным образом на полноприводных кроссоверах и внедорожниках, но концерн PSA, например, реализовал его в системе Grip Control на переднеприводниках Peugeot 3008 и 2008. Причем тут интерес представляет не столько само наличие электронной имитации блокировки, сколько различные алгоритмы работы: в режимах «снег», «бездорожье» и «песок» буксующее колесо притормаживается с разной интенсивностью. И максимальная допустимая скорость у каждого режима тоже своя: для езды по снегу, по мнению французов, достаточно 50 км/ч, по грязи можно двигаться не быстрее 80 км/ч, а в «песчаном» режиме — до 120 км/ч. Ведь чем жестче блокировка, пусть даже электронная, — тем более проблемной становится управляемость (вспомним о картинге). Дифференциал автомобиля Porsche Cayenne в разрезе Карданный вал (1) через коническую зубчатую передачу передает вращение на корпус дифференциала (2). Корпус дифференциала через независимые друг от друга шестерни (сателлиты) (3) вращает полуоси (4). Такое зацепление имеет не одну, а две степени свободы, и каждая из полуосей вращается с такой скоростью, с какой может. Постоянна лишь суммарная скорость вращения полуосей Однако система Grip Control и ей подобные «завязаны» не только на тормоза: они могут варьировать чувствительность электронной педали акселератора и даже «душить» двигатель, дабы не допустить закапывания колес. А если попроще, без всякой электроники? Еще в незапамятные времена отдельные умельцы ставили на ВАЗовскую «классику» два «ручника» вместо одного, по одному на каждое колесо, именно для того, чтобы при случае легче было выбраться из снега или грязи. Действительно, чего проще: забуксовал, посмотрел, какое колесо вращается вхолостую, — его и притормозил, ведь иногда требуется всего несколько оборотов, и порой помогает даже штатный стояночный тормоз. Разумеется, в массовом производстве ничего подобного никогда не было и не предвидится, да и в тюнинге чаще используется другой подход к проблеме пробуксовки. LSD или блокировка?Суть второго подхода — вмешательство в конструкцию самого дифференциала, ставящее своей целью сделать его, если можно так выразиться, менее дифференциальным. Грубо говоря, в определенный момент его нужно превратить в обычную пару шестерен, как у того же карта, заставляющую колеса вращаться с равной скоростью либо в зависимости от условий движения, либо невзирая на них. В первом случае эксплуатируются самоблокирующиеся дифференциалы, они же дифференциалы повышенного трения, а в англоязычной литературе чаще используется термин «дифференциал ограниченного скольжения» (LSD, Limited Slip Differential), что, в принципе, то же самое. Сущность соответствует названиям: до определенного момента узел «терпит» разность скоростей вращения колес или крутящего момента, но потом блокируется за счет той же силы трения либо полностью, либо частично. Момент и степень блокировки могут быть разными, равно как и конструкция: знаменитый червячный Torsen, кулачковый (легендарная «шишига» ГАЗ-66), цилиндрический, дисковый и т. д. Частным случаем LSD можно считать и вискомуфту, где трение возникает в специальной жидкости. LSD конического типа «Самоблок» считается более радикальным и эффективным решением, чем подтормаживание колес, хотя очень многое зависит от конкретной конструкции и настройки. Для примера рассмотрим винтовой дифференциал типа Quaife, предлагаемый тюнинговыми фирмами для автомобилей ВАЗ, УАЗ и даже для иномарок: его устанавливают вместо штатного дифференциала, и цена вопроса не так уж велика, порядка 10-30 тысяч рублей, в зависимости от модели. Как и обычный дифференциал, это планетарная конструкция, но нарезка зубьев шестерен тут похожа на резьбу винта, на что намекает и само название. Когда одно из колес начинает пробуксовывать, шестерни-сателлиты, находящиеся в зацеплении с полуосевыми шестернями, начинают проворачиваться, как в обычном свободном дифференциале. Однако этому препятствует трение, которое создается между сателлитами и корпусом механизма под действием центробежных сил, плюс сопротивление довольно велико и в самих винтовых парах, — это заставляет всю конструкцию вращаться почти как единая ось, хотя и с небольшим проскальзыванием, недаром блокировка называется частичной. Как показывает опыт эксплуатации Грант и Калин с такими дифференциалами, они действительно повышают проходимость, позволяют увереннее стартовать на скользком покрытии и даже обостряют «чувство руля», что импонирует активным водителям. Но есть и обратная сторона медали: чем выше степень блокировки (а она задается конструктивно, и варьировать ее нельзя), тем сильнее поведение машины с «самоблоком» отличается от дорожных манер «гражданских» автомобилей. Для машин с задним приводом это не столь критично, но переднеприводные, коих нынче подавляющее большинство, требуют от водителя большей концентрации, а часто — и просто больших физических усилий в процессе управления. Ведь при передаче крутящего момента в повороте, особенно при добавлении или сбросе «газа», дифференциал повышенного трения стремится уравнять скорости вращения управляемых колес, что, как правило, выражается в сильной недостаточной поворачиваемости, — машина, как говорят, «упирается». К тому же, остается актуальным вопрос надежности и ремонтопригодности, поэтому сфера применения «самоблоков», как правило, ограничивается кругом энтузиастов различных видов автоспорта. Обычному же водителю нужно совсем другое — выбраться из сугроба или преодолеть размытую грунтовку по дороге на дачу, но в штатных условиях движения не жертвовать управляемостью и комфортом. Для этого лучше всего подходит принудительная блокировка дифференциала, которая в большинстве случаев бывает полной, — как, например, сделано на нашей «Ниве», только не в межколесном дифференциале, а в межосевом. Он имеет обычную свободную конструкцию, но дополнен зубчатой муфтой, замыкающей одну из шестерен на корпус, который играет в планетарной передаче роль так называемого водила. В итоге происходит то же самое, что и в «самоблоке», но без всякого проскальзывания: дифференциал превращается в ту самую жесткую передачу, о какой было сказано выше. Причем если у «Нивы» водитель должен перемещать муфту вручную, с помощью специального рычага, то у современных автомобилей ее привод может быть и гидравлическим, и пневматическим, и электрическим. Последний, по всей видимости, и используется в трансмиссии квазикроссовера Fiat Weekend, о котором шла речь в нашем обзоре. Не в этой жизни?А теперь о самом грустном: почему ни один из описанных методов повышения проходимости не используется в массовых и недорогих моделях, доступных россиянам? Оставим в стороне иномарки, но тот же АВТОВАЗ, на первый взгляд, вполне мог бы озадачиться копеечной для такого гиганта задачей — предложить в качестве опции блокировку дифференциала, подобно бразильскому Фиату. Но вспомним, во-первых, что нынче завод принадлежит концерну Renault-Nissan, практикующему жесткую экономию, — это с одной стороны, а с другой — до сих пор не удается справиться с фирменным воем ВАЗовских коробок передач, — до блокировок ли тут. Впрочем, был в Тольятти один человек, который мог бы эту сказку сделать былью, и фамилия у него почти сказочная — Андерссон. Продержись он у руля АВТОВАЗа еще пару лет и узнай о бразильском опыте — возможно, и увидели бы мы опционную блокировку дифференциала или ее электронную эмуляцию на моделях с приставкой Cross, крестным отцом которых и был шведский топ-менеджер. Но история не знает сослагательного наклонения, и теперь тюнинговых дел мастера могут не опасаться конкуренции со стороны автогиганта. Кстати, интересно, как скоро будет готов «самоблок» для Весты? ➤ Adblockdetector |