Архитектура вычислительных машин

Различают Принстонскую и Гарвардскую архитектуру вычислительных машин. Эти архитектурные варианты были предложены в конце 40-х годов специалистами, соответственно, Принстонского и Гарвардского университетов США для разрабатываемых ими моделей компьютеров.

Принстонская архитектура

Принстонская архитектура , которая часто называется архитектурой фон Неймана , характеризуется использованием общей оперативной памяти для хранения программ, данных, а также для организации стека. Для обращения к этой памяти используется общая системная шина, по которой в процессор поступают и команды, и данные.

Архитектура современных персональных компьютеров основана на

магистрально-модульном принципе .

Любую вычислительную машину образуют три основные компонента:

- процессор,

- память,

- устройства ввода-вывода (УВВ).

Информационная связь между устройствами компьютера осуществляется через системную шину (системную магистраль).

Шина – это кабель, состоящий из множества проводников. Количество проводников, входящих в состав шины, является

максимальной разрядностью шины .

Системная шина, в свою очередь, представляет собой совокупность

- шины данных, служащей для переноса информации;

- шины адреса, которая определяет, куда переносить информацию;

- шины управления, которая определяет правила для передачи информации;

- шины питания, подводящей электропитание ко всем узлам вычислительной машины.

Системная шина характеризуется тактовой частотой и разрядностью. Количество одновременно передаваемых по шине бит называется

разрядностью шины .

Тактовая частота характеризует число элементарных операций по передаче данных в 1 секунду. Разрядность шины измеряется в битах, тактовая частота – в мегагерцах.

Устройство управления (УУ) формирует адрес команды, которая должна быть выполнена в данном цикле, и выдает управляющий сигнал на чтение содержимого соответствующей ячейки запоминающего устройства (ЗУ). Считанная команда передается в УУ. По информации, содержащейся в адресных полях команды, УУ формирует адреса операндов и управляющие сигналы для их чтения из ЗУ и передачи в арифметико-логическое устройство (АЛУ). После считывания операндов устройство управления по коду операции, содержащемуся в команде, выдает в АЛУ сигналы на выполнение операции. Полученный результат записывается в ЗУ по адресу приемника результата под управлением сигналов записи. Признаки результата (знак, наличие переполнения, признак нуля и так далее) поступают в устройство управления, где записываются в специальный регистр признаков. Эта информация может использоваться при выполнении следующих команд программы, например команд условного перехода.

Устройство ввода позволяет ввести программу решения задачи и исходные данные в ЭВМ и поместить их в оперативную память. В зависимости от типа устройства ввода исходные данные для решения задачи вводятся непосредственно с клавиатуры, либо они должны быть предварительно помещены на какой-либо носитель (дисковый накопитель).

Устройство вывода служит для вывода из ЭВМ результатов обработки исходной информации. Чаще всего это символьная информация, которая выводится с помощью печатающих устройств или на экран дисплея.

Запоминающее устройство или память – это совокупность ячеек, предназначенных для хранения некоторого кода. Каждой из ячеек присвоен свой номер, называемый адресом . Информацией, записанной в ячейке, могут быть как команды в машинном виде, так и данные.

Обработка данных и команд осуществляется посредством арифметико-логического устройства (АЛУ), предназначенного для непосредственного выполнения машинных команд под действием устройства управления. АЛУ и УУ совместно образуют центральное процессорное устройство (ЦПУ). Результаты обработки передаются в память.

Основные принципы построения вычислительных машин с архитектурой фон Неймана

- Принцип двоичности. Для представления данных и команд используется двоичная система счисления.

- Принцип программного управления. Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором друг за другом в определённой последовательности.

- Принцип однородности памяти. Как программы (команды), так и данные хранятся в одной и той же памяти (и кодируются в одной и той же системе счисления, чаще всего – двоичной). Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

- Принцип адресуемости памяти. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек, процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

- Принцип последовательного программного управления. Все команды располагаются в памяти и выполняются последовательно, одна после завершения другой.

- Принцип условного перехода. Команды из программы не всегда выполняются одна за другой. Возможно присутствие в программе команд условного перехода (а также команд вызова функций и обработки прерываний), которые изменяют последовательность выполнения команд в зависимости от значений данных. Этот принцип был сформулирован задолго до фон Неймана Адой Лавлейс и Чарльзом Бэббиджем, однако был логически включен в указанный набор как дополняющий предыдущий принцип.

Архитектура фон Неймана имеет ряд важных достоинств.

- Наличие общей памяти позволяет оперативно перераспределять ее объем для хранения отдельных массивов команд, данных и реализации стека в зависимости от решаемых задач. Таким образом, обеспечивается возможность более эффективного использования имеющегося объема оперативной памяти в каждом конкретном случае применения.

- Использование общей шины для передачи команд и данных значительно упрощает отладку, тестирование и текущий контроль функционирования системы, повышает ее надежность.

Поэтому Принстонская архитектура в течение долгого времени доминировала в вычислительной технике.

Однако ей присущи и существенные недостатки. Основным из них является необходимость последовательной выборки команд и обрабатываемых данных по общей системной шине. При этом общая шина становится «узким местом» (bottleneck – «бутылочное горло»), которое ограничивает производительность цифровой системы.

Гарвардская архитектура

Гарвардская архитектура была разработана Говардом Эйкеном в конце 1930-х годов в Гарвардском университете с целью увеличить скорость выполнения вычислительных операций и оптимизировать работу памяти. Она характеризуется физическим разделением памяти команд (программ) и памяти данных. В ее оригинальном варианте использовался также отдельный стек для хранения содержимого программного счетчика, который обеспечивал возможности выполнения вложенных подпрограмм. Каждая память соединяется с процессором отдельной шиной, что позволяет одновременно с чтением-записью данных при выполнении текущей команды производить выборку и декодирование следующей команды. Благодаря такому разделению потоков команд и данных и совмещению операций их выборки реализуется более высокая производительность, чем при использовании Принстонской архитектуры.

Недостатки Гарвардской архитектуры связаны с необходимостью проведения большего числа шин, а также с фиксированным объемом памяти, выделенной для команд и данных, назначение которой не может оперативно перераспределяться в соответствии с требованиями решаемой задачи. Поэтому приходится использовать память большего объема, коэффициент использования которой при решении разнообразных задач оказывается более низким, чем в системах с Принстонской архитектурой. Однако развитие микроэлектронной технологии позволило в значительной степени преодолеть указанные недостатки, поэтому Гарвардская архитектура широко применяется во внутренней структуре современных высокопроизводительных микропроцессоров, где используется отдельная кэш-память для хранения команд и данных. В то же время во внешней структуре большинства микропроцессорных систем реализуются принципы Принстонской архитектуры.

Архитектурные особенности вычислительных систем различных классов.

Первые компьютеры (автоматические электронные вычислительные машины с программным управлением) были созданы в конце 40-х годов XX века и использовались только для вычислительной обработки информации. По мере развития компьютеры существенно уменьшились в размерах, обросли дополнительным оборудованием, необходимым для их эффективного использования. В 70-х годах компьютеры из вычислительных машин сначала превратились в вычислительные системы, а затем в информационно-вычислительные системы. В табл. показана эволюция технологий использования компьютерных систем.

| Параметр | Этапы развития технологии | ||||

| 50-е годы | 60-е годы | 70-е годы | 80-е годы | Настоящее время | |

| Цель использования компьютера (преимущественно) | Научно-технические расчеты | Технические и экономические расчеты | Управление и экономические расчеты | Управление, предоставление информации | Телекоммуникации, информационное обслуживание и управление |

| Режим работы компьютера | Однопрограммный | Пакетная обработка | Разделение времени | Персональная работа | Сетевая обработка |

| Интеграция данных | Низкая | Средняя | Высокая | Очень высокая | Сверхвысокая |

| Расположение пользователя | Машинный зал | Отдельное помещение | Терминальный зал | Рабочий стол | Произвольное мобильное |

| Тип пользователя | Инженеры-программисты | Профессиональные программисты | Программисты | Пользователи с общей компьютерной подготовкой | Малообученные пользователи |

| Тип диалога | Работа за пультом компьютера | Обмен перфо-носителями и машинограммами | Интерактивный (через клавиатуру и экран) | Интерактивный с жестким меню | Интерактивный экранный типа «вопрос — ответ» |

Как видно из таблицы, в настоящее время основные цели использования компьютеров — информационное обслуживание и управление, сейчас вычислительные машины и системы- по существу выполняют функции информационно-вычислительных систем.

Вычислительная система— это совокупность одного или нескольких компьютеров или процессоров, программного обеспечения и периферийного оборудования, организованная для совместного выполнения информационно-вычислительных процессов. В вычислительной системе компьютер может быть один, но агрегированный с многофункциональным периферийным оборудованием. Стоимость периферийного оборудования часто во много раз превосходит стоимость компьютера. В качестве распространенного примера одномашинной ВС можно привести систему телеобработки информации. Но все же классическим вариантом ВС является многомашинный и многопроцессорный варианты.

Создание ВС преследует следующие основные цели:

- Повышение производительности системы за счет ускорения процессов обработки данных;

- Повышение надежности и достоверности вычислений;

- Предоставление пользователям дополнительных сервисных услуг.

Основные принципы построения, закладываемые при создании ВС:

- возможность работы в разных режимах;

- модульность структуры технических и программных средств — возможность совершенствовать и модернизировать вычислительные системы без коренных переделок;

- унификация и стандартизация технических и программных решений:

- иерархия в организации управления процессами;

- способность систем к адаптации, самонастройке и самоорганизации;

- обеспечение необходимым сервисом пользователей при выполнении вычислений.

Классифицируют ВС по:

- целевому назначению и выполняемым функциям;

- типам и числу компьютеров или процессоров;

- архитектуре системы;

- режимам работы;

- методам управления элементами системы;

- степени разобщенности элементов ВС.

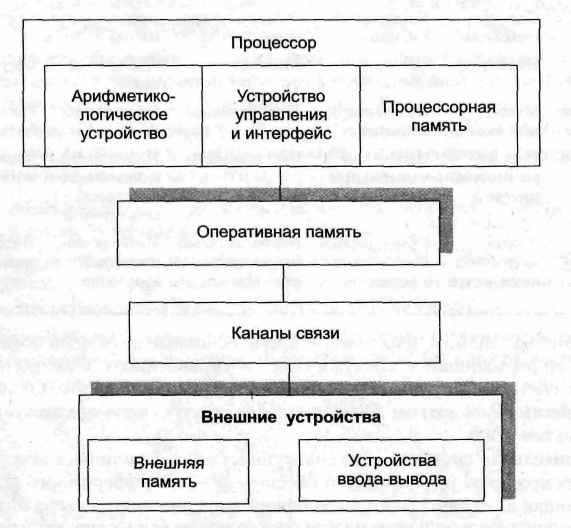

Рассмотрим укрупненную схему компьютера:

1. Процессор(центральный процессор) — основной вычислительный блок компьютера, содержит важнейшие функциональные устройства:

- устройство управления с интерфейсом процессора (системой сопряжения и связи процессора с другими узлами машины);

- арифметико-логическое устройство;

- процессорную память.

Процессор, по существу, является устройством, выполняющим все функции элементарной вычислительной машины.

2. Оперативная память— запоминающее устройство, используемое для оперативного хранения и обмена информацией с другими узлами машины.

3. Каналы связи(внутримашинный интерфейс) служат для сопряжения центральных узлов машины с ее внешними устройствами;

4. Внешние устройстваобеспечивают эффективное взаимодействие компьютера с окружающей средой: пользователями, объектами управления, другими машинами. В состав внешних устройств обязательно входят внешняя память и устройства ввода-вывода.

Вычислительная система может строиться на основе целых компьютеров — многомашинная ВС,либо отдельных процессоров —многопроцессорная ВС.

Вычислительные системы бывают:

Однородная ВС строится на основе однотипных компьютеров или процессоров, позволяет использовать стандартные наборы программных средств, типовые протоколы (процедуры) сопряжения устройств. Их организация значительно проще, облегчается обслуживание систем и их модернизация.

Неоднородная ВС включает в свой состав различные типы компьютеров или процессоров. При построении системы приходится учитывать их различные технические и функциональные характеристики, что существенно усложняет создание и обслуживание таких систем.

Вычислительные системы работают в:

- оперативном режиме (on-line);

- неоперативном режиме (off-line).

Оперативные системы функционируют в реальном масштабе времени, в них реализуется оперативный режим обмена информацией — ответы на запросы поступают незамедлительно. В неоперативных ВС допускается режим «отложенного ответа», когда результаты выполнения запроса можно получить с некоторой задержкой (иногда даже в следующем сеансе работы системы).

Различают ВС с централизованным и децентрализованным управлением. В первом случае управление выполняет выделенный компьютер или процессор, во втором — эти компоненты равноправны и могут брать управление на себя.

Кроме того, ВС могут быть:

- территориально-сосредоточенными (все компоненты размещены в непосредственной близости друг от друга);

- распределенными (компоненты могут располагаться на значительном расстоянии, например, вычислительные сети);

- структурно одноуровневыми (имеется лишь один общий уровень обработки данных);

- многоуровневыми (иерархическими) структурами. В иерархических ВС машины или процессоры распределены по разным уровням обработки информации, некоторые машины (процессоры) могут специализироваться на выполнении определенных функций.

Наконец, ВС делятся на:

- одномашинные;

- многомашинные;

- многопроцессорные.

| | | следующая лекция ==> | |

| Социально-экономические отношения в X-VIII вв. до н. э. | | | История развития ЛФК. |

Дата добавления: 2017-01-29 ; просмотров: 1941 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ